死亡是好的。死亡清除老人,为新人新思想腾出空间。死亡确保地球上人口不会过多。寿命有限是我们的生存状态,作为意义的创造者,我们无法不活在必死的认知之下。死亡太重要了,不能被杀死。因此,推迟死亡的努力是误导和不道德的。那些试图逃避死亡的人是自私的,是在否认现实,是在把钱浪费在一些荒唐的计划上,希望把冷冻的头颅保存到某个充满侥幸的未来,而这个未来永远不会到来。与此同时,我们又不应该让人们死去,尤其是(具有讽刺意味的是)当他们真的想死的时候。选择死亡是行不通的。这违背自然。不,死亡只有在它认为你准备好的时候才是好的。许多反对抗衰老技术的人都是这样论证的。但仅仅因为我们接受死亡是好的且必要的,并不意味着我们必须同样看待衰老。我们能否同时提倡抗衰老技术,追求两千年青春永驻的寿命,并承认死亡可以是好的?我们不仅可以;我们必须。我们可以接受死亡,同时追求更长久、更健康、更快乐的生活。死亡是好的,但长久、长久、长久的生活也是好的。我们可以通过拒绝极端“生命支持措施”,接受安乐死,并承认有些事情是我们无法治愈的,从而实现高质量的长寿。如果我们想永葆青春,死亡就必须是我们最亲近的敌人。尽管这可能令人费解,但活到一千岁与决定何时“撒手人寰”的能力息息相关。恕我直言,我想我活不过 110 岁;更有可能接近 80 岁。很有可能,在我达到这个较低的数字之前,我会得一种腐蚀大脑的疾病(例如阿尔茨海默病),或影响我的器官(例如癌症),我的身体会开始自我摧毁(例如自身免疫性疾病),或者我会遭遇某种灾难性的伤害。问题在于,我们大多数人根本没有接触到足够多的亲朋好友,无法了解哪些战斗是值得去打的。但医生们却了解。他们如何处理临终?他们常常让他们安详地离开,而不是徒劳地挣扎。在 Ken Murray 的精彩文章《医生如何离世》中,他清晰地阐述了死亡

几乎所有的医务人员都见过我们所谓的“无效医疗”发生在临终病人身上。这时,医生会动用最先进的技术来治疗一个临终的重病患者。病人会被切开、插满管子、连接到机器上,并被药物轰炸。所有这一切都发生在重症监护室,每天的费用高达数万美元。这一切换来的却是我们不会对恐怖分子施加的痛苦。我无法计算有多少同事医生告诉我,措辞略有不同:“如果你发现我这样,就杀了我。”他们是认真的。一些医务人员戴着刻有“NO CODE”的奖章,告诉医生不要对他们进行心肺复苏。我甚至见过有人把这个作为纹身。

被强行维持生命就是地狱。我们在反对长生不老的每一场争论中都能直觉到这一点。考虑一下 NASA 和埃默里大学的生物伦理学家 Paul Root Wolpe 在 Big Think 上由 Jason Gots未经批判地撰写的这篇关于“永恒晚年论”的悲惨重述。该论点假定我们会为了寿命而牺牲生活质量。寿命超过我们目前平均 70 多岁就会有问题,因为我们只会更老、更衰弱,并在养老院里待更长时间。我一直惊叹于一些生物伦理学家构建的各种方式,来对那些没有理性人提出的长寿论进行夸大其词的辩驳。Wolpe 极其出色地推断出一种延长寿命的可能性,而这种延长寿命是任何理性的人都不会要求的。所有合理的延长寿命的论点都认为,我们的敌人是衰老,而不是死亡。像 Aubrey de Grey 这样的抗衰老研究者正在试图寻找延长我们生命中年轻时期的中年阶段的方法,而不是不宜居住的晚年。寿命延长是通过尽可能推迟衰老来实现的。你会选择哪个,

活 85 岁,遵循正常的人类衰老模式:20 年成熟期,10 年黄金期,35 年缓慢衰退期,20 年生活质量下降的老年期

活 75 岁,遵循抗衰老医学模式:20 年成熟期,45 年黄金期,5 年缓慢衰退期,5 年生活质量下降的老年期

我乐意用十年的总寿命换取整体上更加年轻的生活。关键在于,抗衰老医学也可能会延长生活质量下降的时期。因此,我们需要一个避免无效医疗及其造成的高成本残忍的选项。这正是我们欢迎我们好朋友死亡的时候。我们现在有明确的证据表明,并不存在所谓的“安乐死滑坡”,正如恐惧宣传的那样。我们知道,在有选择的情况下,许多医生很清楚何时应该说“死亡”。因此,在一个抗衰老技术已经实现的世界上,能够成熟理性地评估是否能在不承受不必要痛苦的情况下保持高质量的生活至关重要。如果生命变得过于沉重,那么能够自主结束生命也必须是一个选项。要竭尽全力对抗衰老,但要知道死亡仍然是这个过程的一部分。通过接受死亡是超长寿的伴侣,我们可以实现一个非凡的年轻生命的全部好处,而避免与永生相关的三个巨大恐惧:无休止的衰老、文化上无法让新事物取代旧事物,以及意义的丧失。死亡,加上抗衰老,是我们应该追求的目标。在 Kyle 的个人博客,Pop Bioethics,以及Facebook和Twitter上关注他。

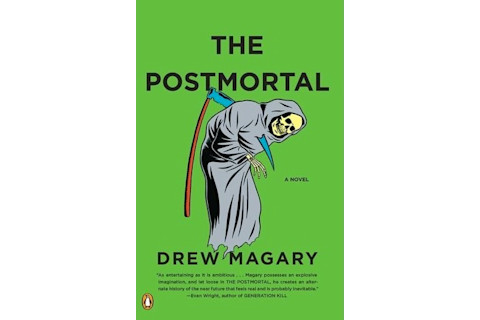

图片来自德鲁·马加里(Drew Magary)的作品《后死亡时代》,揭示了我们对死亡的热爱。