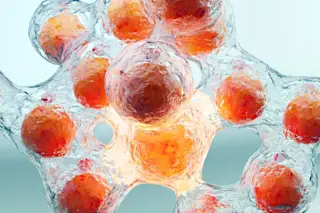

伊丽莎白·布莱克本正在谈论染色体,这并不奇怪:她是1978年首次确定端粒(染色体末端的帽状结构)在细胞分裂过程中保护关键遗传物质免受侵蚀的生物学家。七年后,她和分子生物学家卡罗尔·格莱德发现了端粒酶。这两项发现都为衰老和癌症的奥秘提供了诱人的线索。例如,在多达90%的转移性癌症中,端粒酶过度表达。布莱克本的工作开创了细胞生物学中最热门的领域之一。她在旧金山加利福尼亚大学布莱克本实验室的办公室里堆满了奖项;那里还张贴着一张海报,上面描绘着舞动的染色体,顶端是快乐的日光色端粒。

然而,此刻让布莱克本恼火的事情与她的研究无关。她关注的是染色体的X和Y,以及为什么更多的XX型——女性——从学术科学中消失。近一半的本科科学和工程学位由女性获得,但在博士层面,这个数字骤降到三分之一,这得益于心理学等领域的高入学率。物理学博士中只有22%是女性,工程学博士中只有12%是女性。在教师层面,女性的代表性缩减到20%,在控制了年龄因素后,她们集中在较低的级别和较不 prestigious 的机构。在国家科学院的精英圈中,女性成员比例徘徊在7%左右。布莱克本就是这些精英幸存者之一。“一直以来的论点是,人才输送管道会解决这个问题,”布莱克本说,指的是如果鼓励足够多的女性早期进入科学领域,性别差距就会随着时间的推移而消失的观点。“但是人才输送管道已经运行了多年,但并没有解决这个问题。在生物学领域,这尤其阴险,因为50%的研究生是女性。这种情况已经持续了相当长的时间。然而,当我担任系主任时,我是整个医学院唯一的女性系主任。我们让很多学生(包括男性和女性,但女性更多)放弃继续学业。她们用脚投票。”毫无疑问,布莱克本在科学文化中茁壮成长。但当她在20世纪70年代进入科学领域时,人们的期望是,一旦歧视的麻烦问题得到解决,女性就会适应科学。三十年后,她认为这个假设是错误的。为了实现真正的平等——确保最优秀的人才能够继续——她认为科学将不得不适应女性。

“我完全支持平衡的生活,但我不知道你是否需要一直保持平衡,”伊丽莎白·布莱克本说,从她细胞生物学实验室的杂乱中探出头来。

女科学家为何会流失出学术人才输送管道,这已不是秘密。大量研究表明,微妙的、通常是无意的偏见,加上与生育年龄重叠的终身教职评审过程,产生了腐蚀性影响。1996年由国家科学基金会资助的一项针对2000名科学和工程博士生的研究发现,男性比女性更有可能报告他们受到教师的认真对待。他们也更有可能在研究设计、撰写资助申请、合作发表论文和学习管理技能方面获得帮助。根据哈佛大学科学社会学家格哈德·索纳特(Gerhard Sonnert)的说法,他在1995年发表了一项关于性别与科学的大规模研究,女性经常被科学研究中受奖励的争斗式风格以及对自我推销的强调所排斥。“有一种公认的科学语言已经进入了民间传说并成为了该领域,”布莱克本说。“女性不一定使用完全相同的语言,但这并不是说她们使用的语言不好。它很好。但女性呈现事物的方式与男性不同,所有这些微妙之处,甚至她们的语调,都影响着她们所呈现的事物被接受的程度及其权威性。”更重要的是,那些采取攻击性风格的女性常常被贴上“难缠”的标签。坚持学术道路的女性在找工作时可能会遇到更多障碍。威斯康星大学密尔沃基分校的神经科学家雷亚·斯坦普雷斯(Rhea Steinpreis)向随机选择的教授发送了230多份简历,请他们评估候选人作为求职者的适合性。除了一个细节外,简历在所有方面都相同:一半由“凯伦·米勒”(Karen Miller)发出,一半由“布莱恩·米勒”(Brian Miller)发出。只有不到一半的教授会雇佣凯伦;而三分之二的教授认可布莱恩。有时女性会反击:1999年,麻省理工学院的一群女教员向该机构的校长提交了一份报告,量化了一个边缘化女性的文化。除了较低的薪水外,她们还记录了在招聘、晋升和奖励方面的歧视;被排除在领导职位之外;实验室规模的不平等;以及对家庭责任的敌意。与此同时,教员比例在二十年内没有改变。也许这份报告最可悲的一面是,由于女教员彼此之间很少接触,她们倾向于将自己的不公待遇视为一次独特的、孤立的事件,而不是性别偏见的结果。当她们辞职时(许多人都这样做了),她们将自己无法成功归咎于自己。

伊丽莎白·布莱克本很难回忆起自己曾被告知因为是女性而不能成为科学家。在澳大利亚塔斯马尼亚长大,她是七个孩子中的老二,父母都是家庭医生,她认为科学是与生俱来的权利。她在女子学校和女子大学读书,进一步避免了刻板印象。布莱克本继续在剑桥大学攻读研究生,并在耶鲁大学获得博士后奖学金,在那里她回忆她的导师、细胞生物学家乔·加尔(Joe Gall)对她特别支持。然而,回顾她的职业生涯,她认为自己受到了很多偏见;像许多在非传统领域取得成功的女性一样,她只是特别擅长否认这一点。“我很长时间都麻木不仁,”她回忆说,“那就是我应对的方式。这很大程度上是一种防御。如果我停下来思考,我会感到非常脆弱。”她说话时,布莱克本坐在她与丈夫约翰·塞达特(John Sedat)共享的客厅里。约翰·塞达特是加州大学旧金山分校的细胞生物学家和显微镜专家,研究细胞核中染色体的三维结构,他们还有一个15岁的儿子本。那是一个典型的旧金山寒冷的夏日星期天。薄雾飘过,景色模糊不清,就像女性抵制不友好文化所付出的代价一样难以界定。“我花了很多时间感到筋疲力尽和焦虑,”布莱克本叹息道。“这与我的男性同事的压力不同。我真的说不清这意味着什么。我是不是更害怕犯错?我不知道。”直到她在加州大学伯克利分校担任助理教授,看到一位才华横溢的女同事被拒绝终身教职,布莱克本才意识到否认可能无法保护她。“那是我第一次有‘醒醒吧,闻闻咖啡香’的感觉,”她说。“很长一段时间,我愚蠢地认为只有科学才重要。这很让人欣慰,因为你热爱你的科学。但现实地讲,我知道——我现在知道了——那不是全部。”推动布莱克本前进的是对工作的热情。她是一位有干劲、有天赋的科学家,她研究的激动人心的结果强化了她的承诺。如果不是这样,她想知道她是否会坚持下去。像许多女性一样,她在博士后研究结束时曾想退出。“有一次我以为我怀孕了,”她说。“我想,‘哦,那我就生个孩子,不用再考虑这种压力了。’我不知道那会是短期还是长期。我回想起来,觉得在一个像找工作这样令人生畏的阶段,人是多么容易被转移注意力。”布莱克本直到38岁,在获得终身教授的庇护后才生了一个孩子。当她在怀孕的最后五个月被卧床休息时,她提出休假,减少工资。她的系主任,一位男士,告诉她她有权获得全薪休假。“当时我感到很抱歉,”她说。“我是在‘自讨’歧视。这很可悲。即使在当时,我也意识到了。但我感觉自己好像没有履行我的职责。”本出生后,她搬到了加州大学旧金山分校。她说,多年来,她的生活只包括两件事:工作和家庭,这让她对实验室里其他为人父母的同事深表同情。“许多女性想知道,‘我怎么能兼顾事业和家庭?’因为科学文化的一部分是,如果你不工作到很晚,你就没有真正投入工作,这是最大的废话。所有这些时间和聊天之类的东西并不能让科学变得更好。”她和塞达特很幸运,也有足够的经济能力找到了一位他们信任的育儿师。布莱克本经常使用“幸运”这个词。她觉得自己很幸运有鼓励她的导师,幸运的是她的研究证实了她的承诺,幸运的是为本找到了稳定、有爱的育儿服务,幸运的是拥有令人满意的工作、幸福的婚姻和为人父母。然而,听她讲述,人们不禁会想:偶然性在每个人的生活中都扮演着角色,但对于一个想从事学术研究的女性来说,它是否格外重要呢?“有人曾问我作为一名女性是如何做到的,”布莱克本回忆道。“我当时说了一些连自己都感到惊讶的话:‘我把自己伪装成了男人。’直到那次谈话,我才真正意识到我一直在这样做。当时,我并不认为那是一件悲伤的事情,但它确实是悲伤的。”她不再延续这种策略。她的实验室一半是女性;布告栏上贴满了怀孕的研究生和博士后的照片。她的一些学生已经成为其他人的导师。在她和格莱德发现端粒酶20年后,这项酶的研究现在主要由女性主导。

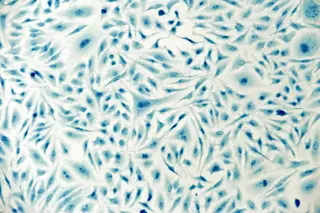

一天下午,布莱克本带我与她实验室中最有前途的三位年轻女科学家共进午餐。32岁的林珏是分子生物学博士后,毕业于康奈尔大学。30岁的梅丽莎·里维拉在麻省理工学院读的本科,很快将转到德克萨斯大学奥斯汀分校做博士后。29岁的卡罗尔·安德森是分子生物学研究生,毕业于耶鲁大学,获得理学学士学位。里维拉和安德森单身。林珏已婚,有两个蹒跚学步的孩子。我们沿着小山走到旧金山日落区的一家泰国餐馆,绕道而行,避开最陡峭的街道。虽然这些女性都曾以为自己会成为首席研究员,但她们现在不再那么确定了。她们三人都认为自己的疑虑是个人的,但听起来对我来说却非常熟悉。“就是,你必须成为一个我不想成为的人,才能在科学领域取得成功,”里维拉说。“你必须有竞争力,从任何地方攫取你所能得到的东西,并保护你所展示的东西。”但她们肯定习惯了竞争。“这不一样,”林珏说。“这不仅仅是学习和取得好成绩。我一直在这方面做得很好。这是政治。”除了,或者也许是因为,她的幻灭,工作的要求似乎与家庭生活相冲突。“当我在实验室时,我会想家里发生的事情,”她说。“在家时,我会想,‘我本可以工作,本可以完成一些事情。’”里维拉为了完成学业而搁置了社交生活。30岁的她对生物学比对她的生物钟更感兴趣,但当她展望未来时,她感到 apprehensive。“等我稳定下来,我就40岁了,”她说。“然后我可能可以约会、结婚和生孩子。人们可以做到,而且他们也做到了,但同时,你每天工作12个小时。这不是人能做到的。”安德森,最年轻的那个,皱着眉头。“也许不必要每天工作16小时才能成功,”她说。“我想到莉兹的实验室,有一个成功的但生活平衡的榜样。”她参加了一个针对科学领域女研究生的支持项目。她是否期望成为变革的倡导者?“我会的,”她说,“但我不确定需要发生什么改变。问题没有明确定义。”“你如何摆脱那些微妙的偏见?”里维拉问,并不是特别指某个人。“这需要努力,”安德森说。“女性指导其他女性,互相支持——如果女性不进入学术科学,这就不会发生。”回到实验室的路上,三人对布莱克本赞不绝口。“莉兹真的很特别,”里维拉说。“我的下一任首席研究员也是一位女性。她也不典型。也许如果我看到很多像她们这样的首席研究员,情况就会有所不同。大门仍然敞开着。五年后再问我。也许我会发现我能做到这一点,并且仍然是我自己。”

布莱克本的儿子本认为他可能不会从事生物学职业,因为“我父母每晚晚餐时都会谈论它。”他对机器人学感兴趣,但仍“希望保持选择的开放性。”

布莱克本对年轻女性们对成为一名成功学者所需条件的看法感到不安。她说,确实,这一代人,无论是男性还是女性,在所有职业阶段都面临着更强烈的压力。但那三位女性完全可以应对挑战。“这些女性花了多少年时间从事极其困难、要求很高的工作?十年?十三年?她们应该有更多的选择,而不是在经历这一切之后感到被吓倒。如果你对工作充满热情,你就应该能够去追求它。”也许她们会的。最近,出现了变化的迹象。麻省理工学院报告的后续报告于3月发布,显示尽管该机构仍有很长的路要走,但已取得进展:更多女性被任命为领导职务,薪水有所增加,同事关系有所改善。该大学正在考虑创新的招聘实践,并修改了终身教职评审程序,允许因生育而休假。其他大学也启动了各自的调查。一些大学已经提供现场日托、兼职职位、住房和指导。对于像华盛顿特区海军研究实验室高级电化学材料部门负责人黛布拉·罗利森(Debra Rolison)这样的激进思想家来说,等待改革是不可接受的。她认为纳税人不应该支持歧视性机构。她说,第九条立法应该适用于学术科学领域的招聘实践。“这很简单。如果各系招聘女性的比例与他们培养女性的比例不相称,我们就应该停止所有联邦资金。你可以肯定这会很快解决问题。”

六月底,布莱克本在华盛顿特区,担任总统生物伦理委员会干细胞研究顾问。其他科学家拒绝参与,认为委员会会偏向保守派。也许那些年作为少数女性声音让她更愿意为少数派立场挺身而出。“这项研究极其重要,”她说。“存在顽固的疾病,我们不能继续一切照旧。”委员会三天后休会,她谨慎乐观。少数派成员被说服支持她的观点:禁止生殖性克隆,但在严格监管下进行研究性克隆。这个立场会体现在最终报告中吗?“他们很容易以一种阻碍研究、使其无法进行的方式呈现这一点,”布莱克本警告说。(下个月,当报告公布时,它确实令人失望。报告建议暂停四年,这是一个小组几乎没有讨论过的选项。灰心之下,布莱克本跳过了下一次会议。)目前,她带着儿子本和她在一起,他们急切地想去博物馆。我问本他是如何应对母亲频繁出差的。问题刚出口,我就意识到它反映了我自己无意识的偏见:我是否会问一位男性生物学家的儿子,他父亲的出差安排是否让他不安?我难道不是暗示本“应该”怨恨他母亲的工作吗?事实是,本小时候,布莱克本的缺席确实让他焦虑,这让她很担心。她减少了出差,每次不超过两晚。她和塞达特从不同时出差。今天,本似乎与父母都亲密无间,令人羡慕,并为母亲的成就而自豪。“我不喜欢她离开,”他若有所思地说。“但这个委员会是一项有价值的事业,她去做好事很重要。我在这方面与她意见一致;我们有相同的观点——而且她没有引导我说这些!”很难相信布莱克本还有什么障碍需要突破,但我忍不住问了。她已被提名为诺贝尔奖,自1901年首次颁发以来,只有10位女科学家获此殊荣。这些XX染色体是否会损害端粒酶获得荣耀的机会?“如果你看看过去的记录,这肯定会成为一个不利因素,”她说,然后苦笑了一下。“但偶尔,你知道,总有人要做出一个姿态来证明过去的记录是错误的。”