当阿尔文来到医院时,他相信自己是受美国政府派遣来工作的医生。“我应该先看哪个病人?”他问分诊护士。

直到最近,阿尔文还是一名普通的经济学研究生。但不知为何,他坚信自己是一名走在前面的医生,需要在那之前找出一种罕见的结核病菌株,以免它在校园里蔓延。

那天早上,他戴着听诊器、戴着口罩,背着一个装有更多口罩和几支体温计的包,走进了研究生院的教室。他开始在同学们身上实践医术。

起初,他的举止和医生的着装让他以为他在开玩笑,因为万圣节就快到了。但当他试图脱掉一名女学生的衬衫以便更好地听她的肺部时,迟到的教授报了警。警察随后叫了救护车。

是什么导致这个健康正常的 25 岁男子产生幻觉?在值班的急诊科医生进行了初步筛查后,我被叫来处理此事。

当时,我是一名刚入职的精神病科住院医师。但即使在我职业生涯的早期,我也知道要关注阿尔文行为的四种可能性:创伤应激反应、躁狂发作、精神病发作或药物滥用。我也听说过一些可能导致严重心理变化的疾病,如狼疮和甲状腺功能亢进。但在急诊科医生检查后,没有发现支持这些可能性的证据。

粗略翻阅阿尔文的病历,我了解到他前一年曾去过学生健康中心。他被诊断为抑郁症,但拒绝治疗。病历中还提到偶尔使用大麻,但一年内不超过一次。他告诉医生,他没有使用过其他毒品。就他的身体健康而言,记录显示他最近因感冒症状去过健康中心,并获得了一张减充血剂的处方。

基本上,我得从头开始。

拨通 119

我在急诊科精神科病房的一个小房间里见到了阿尔文。他围着圈踱步,用手指做着某种计数练习。他看起来胡子拉碴,好几天没洗澡了。

“你还好吗,医生?”他仔细地看着我问道。“你看起来很累。”

我微笑着,温和地告诉阿尔文,他的同学和老师们,以及医院的护士和医生们,都担心他的精神状态。他点了点头。我问他为什么认为他们会担心。

“因为我精力充沛,”他回答。“也许对他们来说,有点太充沛了。”

“你感觉这样有多久了?”我问道。

“几天。也许一周。现在的常规时间对我来说不那么重要了。”

他告诉我,他每晚只睡两三个小时。即使这样也觉得太多了,因为他有太多拯救生命的工作要做。他说他最近生活中或亲近的人都没有经历过什么创伤性事件。

听起来像是典型的躁狂症。但究竟是什么引起的?

X 因素

阿尔文的实验室检查结果出来了。我走到旁边的电脑前,看到他的酒精含量为零。此外,他的尿液药物筛查——检测大麻、可卡因、氯胺酮(PCP)、阿片类药物、苯二氮䓬类药物和苯丙胺——结果也呈阴性。看来药物并不是导致他出现这种情况的原因。

他的血液检查显示肝脏、肾脏、血糖和电解质/矿物质指标正常。我们还需要等待他的甲状腺水平结果,但我怀疑数据不会显示他行为的可识别原因。他似乎正走向双相情感障碍的诊断和药物治疗。

我回到阿尔文的房间,准备进行体格检查。在开始之前,我问他近几个月身体健康状况如何。他告诉我,大约五六周前他患了一场重感冒,缺了几天的课。他看了一位医生,医生给他开了药,但药对他病情没有帮助。

阿尔文说,在服用一种非处方药后,他的症状才开始好转。出于好奇,我问他药的名字。

“DXM,”他说。

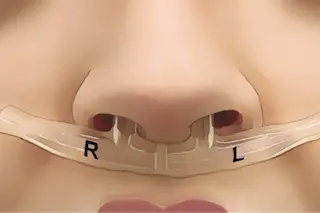

我茫然地看着他。“右美沙芬,”他继续说。“这是大多数止咳药的活性成分。我一开始吃的是药片。几周前我换成了液体。”

(图片来源:David Vogin)

David Vogin

几周前换的?感冒药的说明书总是写着服用一周,最多 10 天后就停止。“你最终吃了多久?”我说。

“我还在用,”他说,看到我脸上的困惑。“是为了娱乐。”

我惊讶地皱起了眉头。在我个人生活中,我一直对药物持天真和谨慎的态度。虽然我看过电视报道有关假麻黄碱被用来制造冰毒,但我从未听说过右美沙芬有类似的情况,足以让我认为它是一种可能被滥用的药物。在医学院里我也没听说过。

我随口问的关于药名的问题,打开了新的调查途径。这种药物能解释他的行为吗?

吸取的教训

在查阅了 DXM 的历史后,我发现它于 1958 年被 FDA 批准为一种非处方止咳药。在 20 世纪 90 年代,一些晦涩的医学病例报告描述了 DXM 大剂量服用时的潜在危险。它可以产生强烈的欣快感和对周围环境的感知改变等精神症状,类似于人们使用氯胺酮和 PCP 等药物时的体验。

与那些药物一样,使用 DXM 最初会带来愉快的快感,但随后可能导致用户进入精神错乱状态。例如,1996 年,一家医学杂志报道了一起案件:一名律师半裸地站在家门外,挥舞着枪试图解救他的妻子;他认为她被关在里面当人质。他已经服用了三个月的含 DXM 的止咳糖浆,并且剂量不断增加。

2005 年,在我与阿尔文相遇几年后,FDA 发布了关于 DXM 大剂量服用危险性的警告。如今,这种药物仍然是 100 多种感冒止咳药的成分。在推荐剂量下,它是安全的。但滥用的可能性始终存在。

阿尔文承认 DXM 已经扰乱了他的思维,并同意被送往精神科住院病房接受观察。一旦他停止服用该药物,他在三天内就恢复了正常。出院时他说,最初觉得好玩的事情已经失控了,他吸取了教训。

阿尔文的案例让我职业生涯早期大开眼界。当我意识到我和急诊科的医生们几乎忽略了这种不太为人知的药物滥用类型时,我学到了两个重要的教训:多问病人一些问题,并足够谦虚地让他们引导你找到诊断。

Damon Tweedy 是杜克大学医学院精神病学副教授,也是书籍 《白人外套里的黑人:一位医生对种族和医学的反思》 的作者。Vital Signs* 中描述的案例是真实的,但姓名和某些细节已作更改。本文最初以印刷版“幻想破灭”发表。*