在我长大的俄克拉荷马州狭长地带,如果你留意路边被车撞死的和在路上生活的动物,你很快就会注意到一些规律:狼蛛大多在十一月,冻结前,或在春季朦胧的、零下十几度的日子里过马路。一种毛茸茸的毛毛虫倾向于在初秋,天气还热的时候过马路。我在路上看到的大多数动物都处于极端境地——要么是为了交配而拼命,就像我每年夏天看到的箱龟一样,要么就是即将死去。即使在它们不幸的时候,我也觉得它们很有趣。我们与其它动物有着我们几乎未曾察觉的联系——通过连接我们城市并分割它们栖息地的高速公路,通过季节性的欲望,甚至通过隐藏在我们所有人身体里微小的寄生生命。

犰狳不仅携带麻风病,而且它们在美国的分布范围已经扩大了一个多世纪

—摄于路易斯安那州立大学

就是在俄克拉荷马州北部一条51号公路的路段上,我目睹了有史以来最可怕的公路灾难。那是八月的一个早晨,我正要去斯蒂尔沃特镇上大学,当我开始注意到数百具铜色的尸体散落在公路和路肩上时。那天很热,许多尸体已经膨胀,它们的腿以45度角伸出。其中一个特别吸引了我的注意——一个汽车轮胎把它切成了两半,就像切一个熟透的西瓜一样整齐。当我停下来仔细看时,我能看到动物们眯着的眼睛,它们盔甲板之间露出的金色毛簇,以及盘在沥青路上的金属尾巴。它们出奇地重:当我用靴子踢了一下其中一个时,它几乎没动。

但我没有动手去碰它。那是在20世纪80年代初,当时犰狳似乎在一段时间内,对我们的威胁几乎和我们对它们的威胁一样大。几年前,研究人员在路易斯安那州的野生犰狳中发现了麻风病。最近,德克萨斯州的五个人感染了麻风病,他们背景的共同点是与犰狳有过密切接触。如果麻风病对犰狳种群来说是新的,那就无法知道它会在犰狳中——甚至在人类种群中——传播得多快。

讽刺的是,使犰狳在道路上容易受到伤害的两个因素也使它们对我们来说显得构成威胁。首先,这些动物一个多世纪以来一直在向北扩张它们的分布范围,与北美的高速公路接触越来越频繁。其次,犰狳是毫无选择的食者,渴望路边死去的动物的方便肉食,它们喜欢随之而来的蛆虫和蠕虫。如果肉碰巧是另一只犰狳——甚至是一具人类尸体,南方民间传说称——它们也不会拒绝。有人认为,这种盗墓行为会传播麻风病。

结果证明,由犰狳引发流行病的可能性极小。但正如一条笔直的公路可以证明是各种生态系统交汇的立体交叉路口一样,美国麻风病的故事比看起来要复杂得多——这是对自然世界复杂性的一次生动教学。它贯穿了人类历史和景观本身,暗示着不同生物之间的联系。它始于一种古老的致残疾病,终于新的艾滋病,沿途的参与者不仅包括犰狳,还有白眉猴。就在人们以为它即将被载入史册时,这种最古老、最缓慢的疾病再次出现,再次威胁着一场流行病。

麻风病,也称为汉森氏病,攻击神经。皮肤出现感觉丧失的斑块。对某些人来说,仅此而已。对其他人来说,情况会变得更糟。手上、脚上和背部出现粗糙、溃烂的病变,男性还会出现睾丸病变。神经退化,导致皮肤润滑腺停止工作。皮肤破裂,使四肢容易发生继发感染。人们会失去手指和脚趾——不是因为疾病本身,而是因为他们没有注意到自己离火太近,或者老鼠在啃咬他们。受损的神经造成一系列奇怪的姿势——爪形手,无法闭合的瞪视眼。呼吸系统被侵犯;鼻腔会流出粘液。眼睛会感染,最终导致失明。

关于麻风病最古老的实物证据可以在公元前二世纪四具埃及人的头骨中看到,他们的面部在死亡前似乎已经腐蚀。但各种文献中对症状的详细描述将我们对麻风病的认识推得更早,直到公元前600年左右。在此之前,历史描述的模糊性就成了一个问题。有记载称,在拉美西斯二世统治时期,一种类似麻风病的疾病从苏丹传入埃及。圣经中被如此恐惧地提及的疾病可能不是麻风病——其症状仅有模糊的暗示,有时甚至不像是我们理解的疾病,而是比喻性的罪恶。如果圣经提及的是一种字面上的皮肤病,一些评论家认为天花是更可能的候选。

当然,麻风病曾在奇怪的时期潜入人类历史,比如亚历山大大帝的士兵征服东方,带回疾病以及丝绸和香料。欧洲人从十字军东征中回来时感染了疾病——这对教会来说是一个公关问题,因为十字军东征被认为是圣战,而麻风病的出现似乎表明上帝站在了敌人一边。在欧洲,麻风病疗养院曾一度遍布各地,但黑死病最终杀死了大多数麻风病患者,从而中断了传播链。

在全球范围内,每年新发现的麻风病病例达五十万例,受感染的总人数至少达一千万人。

—摄于巴吞鲁日苏密特医院。

在美国,与当今大多数欧洲国家一样,麻风病似乎不会自我延续;它只是逐渐消失。尽管美国有高达6000名麻风病患者——其中大多数在路易斯安那州和德克萨斯州——但每年仅诊断出35至50例新病例,其中大多数是近期移民。但在世界其他地方,这种疾病从未失去其影响力。每年新发现的病例达五十万例,受感染的总人数至少达一千万人。印度和巴西有严重的麻风病问题,但这种疾病几乎发生在世界各地。

为什么麻风病在一些地区继续传播而在另一些地区却未得到立足点,这一直是一个谜,正如其传播途径也是如此。一度,这种疾病被认为是遗传的,因为麻风病患者的亲属比其他人更容易感染。但西方科学在19世纪70年代放弃了这一理论,当时一位名叫达米安神父的传教士,他有着有据可查且没有麻风病的家庭背景,在夏威夷莫洛凯岛与麻风病患者工作时感染了这种疾病。

至少2500年来,大多数人都认为麻风病是传染性的。1873年,一位名叫阿姆尔·汉森的挪威医生发现了引起该病的细菌——结核分枝杆菌(Mycobacterium leprae),这一假设得到了支持。严重病例患者的鼻部分泌物携带大量的麻风分枝杆菌,许多医生和研究人员认为这种微生物通过呼吸系统或开放性伤口感染新的受害者。但没有人能证明这一点,或任何其他传播假说。即使是与麻风病患者密切接触的人群中,也只有一小部分人似乎会感染这种疾病,即使是在地方病区。疾病进展缓慢:第一个病变被认为是在实际感染后三年或更长时间才出现;最严重的表现是在感染后数年才出现。最可怕的症状仅发生在极少数感染者身上,而且大多数人根本不具有感染性。美国国家汉森氏病项目实验室的微生物学家理查德·特鲁曼说:“麻风分枝杆菌几乎是完美的寄生虫”,因为它很少杀死宿主。

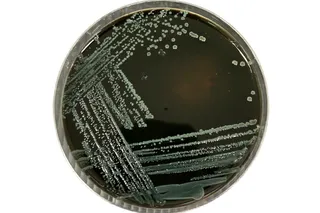

要真正解开这种疾病的谜团,科学家们必须培养麻风分枝杆菌进行研究。但正如汉森自己最早发现的那样,这种细菌无法在培养皿中存活。事实上,在体外,没有人成功地培养过它。“它一离开组织就开始死亡,”特鲁曼的同事詹姆斯·克拉亨布尔说。因此,麻风病研究的历史大部分都致力于寻找合适的宿主来繁殖这种细菌。几十年来,感染人类的新鲜组织是这种微生物的唯一良好来源。汉森曾试图感染兔子,但没有成功。又过了一个世纪,才有人想到使用犰狳。

理查德·特鲁曼和我穿上防护服、一次性鞋套、口罩和橡胶手套。然后我们推开一扇门,走进一股特鲁曼警告过我的气味。有点像尿布桶,还有点像酸奶。我庆幸戴着口罩。这个房间是实验室的一部分,里面有水泥围栏——约四英尺高的墙壁,形成约六乘三英尺的矩形围场。水泥地板上散落着类似锯末的材料。食物和水的盘子就像你给狗或猫准备的一样——事实上,食物里还包括猫粮——但这里的居民是九带犰狳。每个围场里都放着一个普通的塑料厨房垃圾桶,用作洞穴。

特鲁曼是一位身材高大、说话轻柔的人,他的银发与年轻的脸庞似乎不太相称。他让一名实验室助理从锯末中弄出一只犰狳。这只动物看起来像一个倒置的铜色肉汁船,长着头和尾巴。助理抓着它的后颈和尾巴——如果你想避开犰狳那令人印象深刻的挖掘爪,这几乎是唯一的选择。特鲁曼让我拿着它。不包括尾巴,它大约有足球那么大,但比普通猫重。它扭动着,伸展着,用四只脚踢。它粉红色的腹部布满了突起,长着毛簇。特鲁曼指出,这些结构具有感觉功能。

关于汉森氏病的历史,请参阅:fortyandeight.org/thestar/br_hist_hansen.htm。

有关当前麻风病研究问题的总结,请参阅位于www.cvmbs.colostate.edu/microbiology/leprosy/globalleprosy3.html的麻风病研究支持网站。

麻风病几乎是完美的寄生虫。它很少杀死宿主,但它会造成奇怪的畸形:残缺的耳朵,无法闭合的眼睛

—摄于巴吞鲁日苏密特医院。