在澳大利亚悉尼以南的皇家国家公园一个雾蒙蒙的秋日清晨,一支近二十人的自行车队正在挑战一段3,740英尺长的爬坡。当他们到达当天45英里骑行——为期一周旅程的第一段——的最高点时,支援人员用饼干和糖果奖励了他们,随后是一段沿着砂岩峭壁的下坡滑行。在他们下方,太平洋的波浪涌向海岸,爆裂成片片泡沫。

这群人并非为体育赛事训练。相反,21名骑行者和他们的支援团队聚集在一起,旨在推广一种非传统的疼痛管理方法。这支队伍希望发起一场革命。前方的道路漫长。

48岁的澳大利亚物理治疗师和疼痛科学家洛里默·莫斯利(Lorimer Moseley)想出了这项年度骑行活动的点子,因为他希望与其他从业者和患者建立联系,改变他们对慢性疼痛的看法和治疗方式,尤其是在医疗资源有限的农村地区。第一次“疼痛革命”外展之旅于2017年启动。骑行者们穿越了500多英里的澳大利亚南部公路,每晚住在小镇和村庄,提供关于疼痛科学及其实际应用的讲座。反响非常热烈,莫斯利和他的南澳大利亚大学同事们开发了一个针对当地疼痛教育者的正式培训项目。首届培训班于2018年召开。

慢性疼痛是一个常见且昂贵的问题。在美国,三分之一的美国人患有这种疾病。治疗费用——包括药物、手术和其他通常具有侵入性的选择,以及生产力损失和额外费用——每年高达6000多亿美元。然而,莫斯利和他的同事们认为,我们花在慢性疼痛上的大部分开销——不仅是金钱,还有时间、精力和生活质量——都可以节省下来。

他们所倡导的解决方案,尽管受到了一些批评,但本质上是通过重新训练身体的疼痛系统,特别是大脑,使其变得不那么敏感。根据“疼痛革命”的倡导者,这个过程始于理解疼痛是大脑对感知到的威胁的反应。

全体登上“大脑巴士”

莫斯利说:“如果你身体的某个部位似乎处于危险之中需要保护,那么你的大脑就会让那个部位感到疼痛。”

他之所以对大脑与疼痛的联系产生兴趣,是因为2000年他在徒步旅行时脚踝被蛇咬伤,险些丧命。莫斯利康复了,但几个月后,一根树枝碰到他的脚踝,却让他感到剧痛。他意识到,他的大脑错误地认为自己又被咬了。

洛里默·莫斯利(图片来源:皮特·桑顿)

皮特·桑顿

“所有的疼痛都是真实存在的,”莫斯利说,“但在许多情况下,疼痛的程度似乎与你身体组织实际的危险程度不符……疼痛取决于你对危险的评估以及保护性行为可能带来的益处,而不是真实的危险程度或保护性行为的真实益处。”

莫斯利说,与我们大多数人被告知的相反,没有“疼痛通路或疼痛信息”。相反,他说,身体各处都有周围神经末梢向大脑发送信号,大脑根据现有所有数据,判断什么最符合有机体的最佳利益。但这种判断并非万无一失。

“大脑巴士”是一辆白色伊科诺面包车,车身印有“疼痛革命”标志,当骑行者到达他们第一天的目的地——海滨城市卧龙岗时,它正在那里等候。作为巡回教育推广的一部分,这辆巴士装满了展示大脑易犯错误的展览和实验。它已经吸引了一群医疗专业人员、患者和家属。

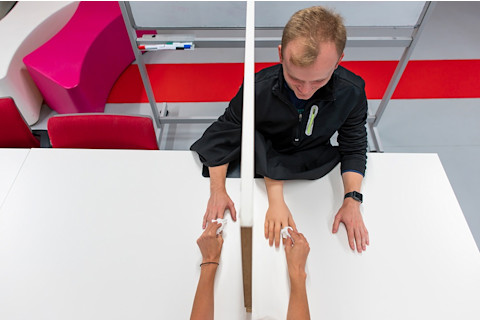

“你的大脑可能会被欺骗,这会塑造感知,”临床疼痛神经科学家塔莎·斯坦顿(Tasha Stanton)说,她是“大脑巴士”团队的一员。

她用一个实验向一位当地的物理治疗师演示。这位女士坐在一张折叠桌旁,左手放在帘子后面。在她前面,一只假橡胶左手放在她真实的右手旁边。几秒钟内,斯坦顿轻轻抚摸着她的真实左手和橡胶手。这位女士惊讶的尖叫声证实了斯坦顿的观点:她的大脑记录到在假手上被抚摸的感觉,就像是她自己的手一样。

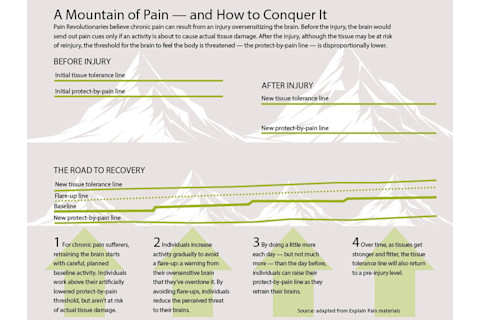

橡胶手实验和其他“大脑巴士”展品通过观众参与来突出大脑有时不可靠的判断。附近展示的一张大图表可能不那么炫目,但可以说更重要:两座山,每座都水平切成三个不同的区域,阐释了莫斯利和“疼痛革命”所宣扬的核心理念。

在一个经典的练习中,参与者的大脑感知到假橡胶手上的触觉。(图片来源:皮特·桑顿)

皮特·桑顿

想象一个人的活动,无论是起床还是跑马拉松,都像一个徒步旅行者走向山顶。其中一座山代表着具有正常敏感度的疼痛系统。底部区域是无痛的。在其上方是莫斯利所说的“疼痛保护线”,此时大脑根据周围神经提供的可用数据判断身体某部分有受损危险需要保护——于是大脑开始让它疼痛。

在“疼痛保护线”和其上方“组织耐受线”之间存在一个狭窄的缓冲区域,如果活动继续,身体部位可能会发生实际损伤。

图表上的另一座山代表患有慢性疼痛的人。顶线,即组织耐受线,由于初始损伤,比正常疼痛敏感度的人略低。但“疼痛保护线”则低得多,两者之间留下了很大的缓冲区域。对于这些大脑来说,来自日常活动的良性感觉可能会被误解为威胁,从而引发疼痛。换句话说,莫斯利说,当慢性疼痛患者出现发作时,通常不是因为他们再次受伤,而是因为他们的疼痛系统过于敏感,一触即发。

标记,你是它

大脑会变得过度敏感的观点并非新鲜事。例如,在20世纪60年代中期,大脑被视为一个神经网络的集合。特定网络使用得越多,它就变得越敏感。后来的研究描述了中枢敏化现象:伤口愈合后很久,中枢神经系统仍然持续对刺激过度反应——就像莫斯利被蛇咬伤几个月后在同一部位经历的剧痛。

患者如何看待他们的慢性疼痛,甚至他们和他们的医疗团队如何谈论它,也会影响他们体验疼痛的方式。莫斯利回忆起一位患者,他总是称自己的背部为“罗马废墟”。这位患者甚至在自己的办公桌上方挂着一张罗马残破的古罗马广场的照片。他咨询的一位医生指出了核磁共振和X光报告中的结构性问题,却未承认这些是老化脊椎的典型特征。坚信自己的脊椎随时可能“垮掉”,这位“罗马废墟先生”的大脑形成了一个神经标记(neurotag),这是一个协同放电的脑细胞网络,本质上产生了一种条件反射。因为他觉得自己身体有问题,并且周围的人也强化了这种想法,所以这位患者反复强化了那个神经标记。

巡回宣传队成员登上“大脑巴士”,邀请当地人参与感官实验。(图片来源:Cathryn Jakobson Ramin)

凯瑟琳·雅各布森·拉明

大量研究已经证明了个人对疼痛的预期(通过过去的经验和对预期疼痛的讨论方式形成)与随后疼痛反应强度之间的联系。然而,疼痛预期和感知背后的实际机制一直难以确定。

在11月发表于《自然人类行为》杂志上的一篇文章中,研究人员报告了第一个将疼痛预期和反应与特定神经活动关联起来的模型。利用脑成像技术,研究团队发现,预期疼痛程度较高的个体在与恐惧和威胁反应相关的脑区域表现出更多的神经活动,甚至在他们经历研究中使用的不愉快刺激(对手臂或腿部施加的疼痛但无害的热量)之前就已如此。一旦施加刺激,被提示预期较高疼痛水平的参与者报告了较高的疼痛评级,即使他们实际接受的是低疼痛水平的热量。他们的大脑在与疼痛相关的区域也产生了更大的活动。

出人意料的是,研究人员发现,对于预期高水平疼痛的个体,即使接受了低疼痛刺激,也没有改变他们对下一轮的预期:他们仍然预期会经历大量疼痛,这种预期也反映在他们的大脑活动中,包括疼痛反应。

然而,莫斯利和他的同事们认为,由于我们神经网络固有的可塑性,一个过度敏感的大脑可以随着时间的推移,重新学习正常的敏感度。这正是“疼痛革命”的重点。

研究人员认为,让慢性疼痛患者恢复正常功能——提升他们降低的疼痛保护线——的方法是意识和活动的结合。疼痛教育者帮助患者理解,正如莫斯利所说,他们的疼痛是“大脑为了保护你而产生的一种输出。它不是来自于你身体组织的东西。”

教育者鼓励患者逐渐增加体育活动,不要让轻微的疼痛成为阻碍。随着时间的推移,患者重新训练他们的疼痛系统,包括他们的大脑,从而降低过度敏感性。

(图片来源,山脉:Spinyant/Shutterstock)

在卧龙岗的一个当地冲浪俱乐部,疼痛革命的自行车手们,仍然穿着他们的黑色波点莱卡骑行服,在大厅里与当地人会面。团队成员包括戴维·巴特勒(David Butler),他是南澳大利亚大学的疼痛科学副教授,也是阿德莱德神经骨科研究所的创始人。作为自行车巡演的支援人员和教育内容负责人,巴特勒在疼痛革命本身中扮演着更重要的角色。他与莫斯利密切合作,为从业者和患者举办“解释疼痛”研讨会并编写手册。当他登上舞台向全体成员讲话时,他内心的表演者特质便显露无遗。

他说:“当你我大脑权衡这个世界,权衡我们内外发生的一切,并判断对我们而言危险大于安全时,我们就会感到疼痛。同样地,当我们大脑权衡世界并判断安全大于危险时,我们就不会感到疼痛。”

巴特勒列举了他和莫斯利认为导致人们易患慢性疼痛的因素,这些因素通过产生某些神经标记而起作用。产生这些标记的刺激可以是内在的——你的思想和信念、身体上的变化——也可以是外在的,从你所去的地方到你所看到、闻到和听到的事物。

这些产生标签的线索之间的关键区别在于,大脑是将其感知为危险信号还是安全信号。“危险在内”(DIM)刺激,会产生危险神经标签,例如牙医钻头的嗡嗡声、烧焦橡胶的气味,或者你内心深处的声音宣称你永远摆脱不了那些“游泳圈”。“安全在内”(SIM)刺激,则会建立和强化安全神经标签,可能包括听到你最喜欢的歌曲、接受按摩或感觉到自己掌控着生活。

如果天平严重倾斜,如果“危险在内”(DIM)刺激过多,你的大脑可能会得出结论,你正处于危险之中。它最终可能会触发炎症反应,进而导致疼痛。为了说服你的脑细胞你不需要保护,天平必须重新平衡。巴特勒说,这最好通过追求“安全在内”(SIM)刺激来实现,即那些“打开你大脑中那个药柜”的经历和活动,从而刺激内啡肽以及血清素和多巴胺等令人感觉良好的化学物质的产生。巴特勒说,通过教育和理解获得的知识是“药柜的万能钥匙”。

注意你的言语

在职业生涯早期与患者合作时,莫斯利发现医护人员所表现出的态度以及他们使用的语言实际上会加重患者的不适感。诸如“退化”、“干燥”、“卡住”、“骨头摩擦”、“卡滞”、“错位”、“锁定”和“扭曲”等词语可能会影响患者对自身疼痛的自我认知。

莫斯利说,与其用如此令人生畏和不精确的语言来描述疼痛,不如将其重新定义为一种聪明的保护机制,只是有时会失控。疼痛受情境、预期和经验的调节,因此医生对患者所说的话影响巨大。

应忘却的短语:“我懂你正在经历什么。” 考虑改为:不,你不懂。改为类似“我能倾听并努力理解你正在经历什么。” 应忘却的短语:“你一定是痊愈得很差/很慢。” 考虑改为:这会强化负面自我认知。就不要说。 应忘却的短语:“学会与它共存。” 考虑改为:在提出另一种方法之前,尊重并承认个体当前的状况和应对尝试。

关注疼痛,而非指责

尽管“疼痛革命”持续进行,但并非所有人都认同。许多同行仍持怀疑态度,研究结果也尚无定论。

例如,2016年,《疼痛杂志》发表了一篇对各种背痛治疗方法的系统性综述,包括运动和“疼痛革命”所倡导的认知策略,以及各种方法的组合。综述显示,治疗结果差异不大。

其他评论家,例如加拿大脊柱生物力学教授斯图尔特·麦吉尔(Stuart McGill),认为莫斯利、巴特勒和他们的同事过于关注大脑在慢性疼痛中的作用。

麦吉尔说:“洛里默和戴维都是优秀的科学家,但他们对世界有着非常以大脑为中心的看法。这是很自然的。科学家总是发现他们所寻找的东西。”

麦吉尔说,莫斯利“研究大脑,他发现了大脑和神经科学方面的东西。但这并不意味着大脑就是帮助背痛患者的最终变量。”

相反,麦吉尔认为所有背痛都根植于实际的组织损伤,通过细致彻底的身体评估可以检测到。麦吉尔说,莫斯利和巴特勒的研究很有趣,但他补充说:“我没有看到任何令人信服的证据能帮助我解决眼前的病人问题。”

他解释说:“当我进行足够详细和严格的评估时,就能发现他们疼痛的机制,并准确找到哪些动作、姿势和负荷会触发他们的疼痛,以及哪些活动可以消除疼痛。”

戴维·巴特勒。(图片来源:皮特·桑顿)

皮特·桑顿

对于麦吉尔和其他怀疑论者来说,他们对“疼痛革命”方法最大的担忧是,热情的追随者会误解莫斯利和巴特勒的科学,特别是如果他们缺乏临床经验和专业知识。麦吉尔认为,这些好心却被误导的“疼痛革命者”可能会让患者的情况变得更糟,让他们相信疼痛只是心理作用。

其他同行则更为乐观。斯坦福大学的疼痛心理学家贝丝·达纳尔(Beth Darnall)认为,“疼痛革命”和“解释疼痛”倡议为疼痛管理提供了更全面的方法。

达纳尔说:“我是‘解释疼痛’智慧的拥趸,因为它非常易懂。”“这些关于疼痛是什么、疼痛如何是大脑的产物、以及个体如何学习最佳控制疼痛体验的信息,赋予了人们掌控自身痛苦的最佳能力,这转化为更少的求医次数和更少的药物。”

她补充说:“这并非排斥医疗护理,也并非必然排斥药物治疗。但是……当患者受到教育,当他们了解哪些选择能最好地支持减轻疼痛、增加功能和获得最佳结果时,每个人都会受益。”

整个领域可能正逐渐接受莫斯利和巴特勒的方法。2018年,《柳叶刀》发表了两篇论文,以及一篇相关的评论文章,对当前慢性腰痛的治疗指南提出了质疑,其中包括脊柱融合手术、阿片类药物治疗、皮质醇注射和神经消融术。作者们建议医生反而应该告诉慢性背痛患者进行锻炼或保持活跃,并寻求心理咨询以应对慢性疼痛管理中的心理方面问题。

莫斯利说,这是一个进步,但有一些重要内容缺失了。对患者和从业者来说,普及神经科学教育——正是“疼痛革命”和“解释疼痛”项目所提供的——必须先行。如果一个人像许多背痛患者那样,相信疼痛就意味着损伤,“告诉他锻炼或保持活跃是徒劳的,”莫斯利说。如果他不了解大脑中发生了什么,“认为仅仅一个锻炼计划就能解决慢性疼痛是愚蠢的。”如果他在不理解的情况下被要求寻求咨询,莫斯利说,“他会觉得他的医护人员不相信他,让他感到沮丧和愤怒。”

路途漫漫

“疼痛革命”自行车之旅开始几天后,经过一段艰苦、不间断的爬坡,参加骑行的博士生西蒙·萨默斯(Simon Summers)正努力应对腰部的抽筋。他的大脑正在发出愤怒的“疼痛保护”信息。

莫斯利利用这个教学时刻。“想象一下,你已经达到了一个阈值,身体组织开始触发积极的适应,”他说,“你是个健康、健壮的家伙。对自己有信心,勇敢地稍微推进一下,要知道你的系统会保护你。”

几分钟后,萨默斯又回到了自行车上,开始骑行。

“疼痛革命”车队在澳大利亚卧龙岗附近骑行。(图片来源:Cathryn Jakobson Ramin)

凯瑟琳·雅各布森·拉明

然而,说服“革命”之外的人接受大脑与疼痛之间的联系仍然是一项艰巨的任务。当骑行队伍在澳大利亚首都堪培拉停留时,一些成员参加了一个名为“可待因之外的疼痛管理未来”的小组讨论。

这个话题很及时:几个月前,澳大利亚的食品药品监督管理局(相当于美国的FDA)命令药店将非处方可待因产品下架。此举是为了避免出现美国式的阿片类药物危机,但许多澳大利亚人长期以来一直依赖可待因来控制慢性疼痛。现在货架空空如也,使用这些产品的人们想知道该怎么办。

约200人的听众包括从业者、研究人员和政策制定者,以及一些对大脑在慢性疼痛中的作用表示怀疑的患者。莫斯利认为,训练有素的当地疼痛教育者将是引导这些患者接受他方法关键所在——这些医疗专业人员似乎也渴望加入“疼痛革命”的行列。

在旅程的最后一个完整日,骑行者们告别了都市堪培拉,前往点缀着白杨树行的绵羊牧场。在接近50英里/小时的阵风中,他们爬升了超过9000英尺的垂直高度,穿越白雪皑皑的山脉,到达了科里永这个小村庄。这个只有1200人的小镇没有安排论坛,被认为太小无法吸引人群。但来自偏远地区的22名健康专业人员还是来了,这得益于巴特勒所说的“丛林电报”。为了在如此短的时间内让所有人吃饱,当地居民举办了一场盛大的百乐餐。

第二天,骑行者们穿越了宽阔的墨累河,完成了他们的行程。他们已经在计划明年的“疼痛革命”之旅:在澳大利亚塔斯马尼亚岛州的乡村道路上骑行超过400英里。在那里,腰痛的脊柱融合手术的流行率是南澳大利亚的七倍。阿片类药物滥用也十分普遍,对疼痛教育的需求非常迫切。“疼痛革命”正处于高速发展阶段,但仍有很长的路要走。

凯瑟琳·雅各布森·拉明 (Cathyrn Jakobson Ramin) 是《弯曲:智胜背痛行业并走上康复之路》的作者。本文最初以“驯服疼痛”为题发表。