Alma Guzman 在芝加哥的库克县医院住了将近一个星期。她的孩子们把她带到急诊室,因为她的腹部正在增大,他们认为她 48 岁的年纪已经太大了,不可能怀孕。

她的评估非常详尽。她没有怀孕。CT 扫描显示她的腹部充满了液体。导致这种情况的潜在原因可能有很多,但她的内科医生已经排除了比较容易诊断的:Alma 没有导致肝硬化的代谢紊乱;她没有长期的肝炎,尽管她的血液检查显示她多年前曾接触过肝炎;她的心脏、肾脏、甲状腺和血管都相当健康。此外,她的胸部 X 光片也正常。在去看她之前,我在医院的电脑上浏览了她的检查结果,觉得一切似乎都正常。

但看她一眼,我就知道并非如此。她看起来 58 岁,而不是 48 岁,她的脸瘦削发黄,巨大的腹部似乎要从她身上溢出来,盖住了床垫。她试图坐起来,但腹部的体积阻止了她。她费力地转过身来,和我握了握手。

我们用西班牙语交谈。她很沮丧,因为她的医生认为她患有卵巢癌。我被叫进来,因为我是一名妇科肿瘤医生,专门负责检查和诊断患有盆腔癌症的女性。Alma 正在努力接受她可能即将离世的想法。她对我的问题回答得简短、单调,几乎听不见。她的呼吸很短促,因为腹腔积液压迫着她的膈肌。她说她没有减肥,但她的身体在变大,而身体其他部位的肉却消瘦了。几个月来,她的食欲消失了,吃完饭后会腹痛,但她没有呕吐。她家从来没有人得过癌症。

我的检查没有发现异常,但即使是很大的肿瘤在巨大的腹腔中也可能隐藏起来。尽管她的实验室检查大多正常,但她血液中的一种称为 CA-125 的肿瘤标志物几乎达到 400,这个高水平通常与卵巢癌有关。

她的扫描结果令人费解。通常,卵巢癌始于卵巢中的一个肿块,然后细胞脱落到腹腔中。当这些脱落的细胞堵塞淋巴管,阻止正常引流时,腹腔就会积液。但 Alma 的扫描没有显示肿块。而且她也不符合典型特征:卵巢癌在发达国家更为常见,而在三年前,Alma 还住在墨西哥的索诺兰村庄。大多数卵巢癌患者生育的孩子很少或没有孩子,因此排卵次数比怀孕的女性多。有一种理论认为,当卵子每月一次冲破卵巢表面时,卵巢修复其表面时可能会发生突变。Alma 在 16 岁结婚,并养育了六个孩子,包括在我为她诊治时在她身边忙碌的四个女儿。她的病情还有一个令人费解的方面:低烧。

正如 Alma 所怀疑的,晚期卵巢癌的诊断通常是无望的。这种疾病尤其难以察觉,因为它症状很少且模糊,直到癌症晚期才显现。没有卵巢肿块并不能排除她患有癌症。许多出现 Alma 这种症状的女性患有腹膜癌,这是一种与卵巢癌相关的肿瘤,起源于卵巢旁边的腹膜内衬,而不是卵巢本身的内衬。腹膜癌也会导致 CA-125 升高。唯一确定的诊断方法是手术打开腹腔,切除卵巢和任何可见的肿瘤。

很少有患者愿意在可以避免的情况下接受手术。而且,她的病情仍然有一个我们尚未排除的可能解释。

“你认识得肺结核的人吗?”我问 Alma。

“怎么会不认识?”她回答道。“在我村里,每个人都认识得肺结核的人。”她丈夫就死于肺结核。她多年前曾检测出肺结核暴露阳性,甚至还服用过药物。

“你吃了多久的药?”我问道,我知道即使是最短的抗结核治疗也需要几个月。

“几周,”她耸耸肩说。“我丈夫病了。孩子们在长大。没钱。我感觉很好。我一直都感觉很好,直到现在。”

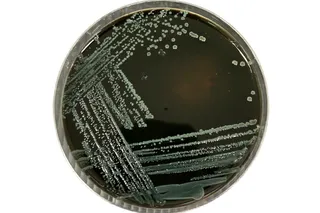

住在这里的医生们对我的建议感到好奇。他们抽走了 Alma 的几夸脱积液,送去化验。不幸的是,引起肺结核的细菌——结核分枝杆菌——在特殊的琼脂平板上需要数周才能生长。而更灵敏的细菌 DNA 检测则需要长达两周的时间。对积液样本进行老式的显微镜检查未能发现结核分枝杆菌或癌细胞。这并不奇怪,因为两者通常都太稀少而难以检测。如果 Alma 患有肺结核,细菌可能正在感染腹膜内衬。由此引起的刺激会导致腹腔积液。腹膜结核可能继发于肺部感染,所以我们试图收集痰液。但 Alma 并没有咳嗽,即使将一根管子插入她的肺部收集支气管分泌物,也没有发现任何结核分枝杆菌。浓缩沉淀物的尿液样本也呈阴性。

癌症仍然是最可能的诊断,因此我们安排 Alma 手术。当我描述手术时,她的脸色阴沉下来——不仅包括切口和可能切除的器官,还包括在一个虚弱的病人身上发生的巨大风险。库克县医院除了急诊手术外,所有手术都有等待名单。在我们等待 Alma 的手术时,我们进行了最后一次检查:子宫内膜活检。在显微镜下,我们看到了典型的肉芽肿——充满免疫细胞的结节——这是肺结核的标志。

在女性中,盆腔和腹膜结核是不常见的感染。它们被认为是在肺结核感染使结核分枝杆菌进入血液后发生的,血液传播的细菌植入输卵管和子宫。不孕可能是唯一的症状,感染可能在多年内悄无声息地进展。

幸运的是,腹膜结核的治疗不像卵巢癌治疗那样激进。除非诊断有疑问,否则不建议手术打开腹腔。腹膜感染无法通过手术切除,而且手术团队成员可能会在手术过程中吸入被气溶化的积液中的细菌而感染。相反,治疗包括一年或更长时间的联合抗结核药物。Alma 的治疗立即开始,她的腹胀逐渐消退。现在,几个月过去了,她又能走路了,脸也丰润起来。当她在回诊所的走廊上遇到我时,她紧紧抓住我的手,脸上挂着笑容,灿烂而明亮,如同她家乡的太阳。