我当时在利比亚的黎波里,擦着额头上的汗。坐在我对面,在保加利亚大使馆的一个后屋里,是一位名叫兹德拉夫科·格奥尔基耶夫的医生。1999年,他和他的妻子(一名护士)以及另外四名保加利亚护士和一名巴勒斯坦医学实习生一起被捕。他们被指控犯有生物恐怖主义罪,被控故意用艾滋病毒感染利比亚一家医院的400多名儿童。格奥尔基耶夫当时在该国另一家公司工作,在服刑四年后于几个月前获释,但其他医务人员(后来被称为的黎波里六人)正在等待行刑队处决。

那是在三年前的圣诞节前几天,天气不热——利比亚首都的十二月很宜人。我之所以出汗,是因为格奥尔基耶夫正在描述利比亚警方对他和其他医护人员所做的一切。这位医生显然对回忆这些事情感到不舒服,他嘴唇干裂,双手像揉面团一样揉搓着。所以我尽力表现得平静和专业;当他描述殴打、强奸、电击和其他酷刑时,我专注于我螺旋笔记本上那些无关紧要的笔记。

我记得我站起来,建议打开窗户透透气。然后时间似乎停滞了,我发现自己仰卧在大使馆的地毯上。格奥尔基耶夫把我的膝盖抬起来,塞到他胸下。他把听诊器放在我的衬衫下面。他的脸离我的脸只有几英寸。

“你的心跳低于40,”他带着浓重的斯拉夫口音说,“不太好。”格奥尔基耶夫变了。他突然看起来年轻了几十年,警觉而充满活力,再次如鱼得水。

“幸好屋子里有医生,”我说着,撑起一只胳膊。

格奥尔基耶夫没听懂这个笑话。“你让我想起了我的儿子,”他说,“躺下。”

在我被大使馆的一辆黑色SUV送回酒店之前,格奥尔基耶夫反问了我一个问题。“你相信我们是无辜的吗?”他当时眼神中的表情,只能用一个词来形容:强烈而绝望的信念。

第二天,当我见到一些利比亚家长时,我看到了同样的眼神。“我们不知道医务人员为什么这样做,但我们知道他们感染了我们的孩子,他们有罪,”拉马丹·法伊托雷说,他是一名利比亚工程师,为了全力以赴处理针对格奥尔基耶夫和其他医护人员的案件而辞去了工作。这些在破旧酒店房间里抽烟的父亲看起来并不比格奥尔基耶夫更痛苦,也没有比他更相信自己的信念。

如果说有什么事情是科学应该做的,那就是这个了。这是一个需要人们抛开情感和偏见,对医院疫情进行公正调查,并根据最佳证据达成共识的案例。它确实是这样开始的。在意识到班加西的法塔赫儿童医院发生了大规模艾滋病毒疫情后几个月内,利比亚政府向世界卫生组织(WHO)寻求帮助。世卫组织专家于1998年12月抵达利比亚,停留了两周,检查了医院并采访了医务人员。

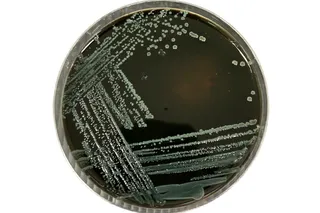

所有证据都指向由于医院卫生条件差而导致的意外疫情。不仅基本用品严重短缺,如废弃注射器、乳胶手套和高压灭菌器(一种用于消毒设备的压力锅,是安全微生物技术的基石)的塑料容器,而且医院的标准程序也使得病毒交叉感染不可避免。医务人员对所有儿童都使用静脉导管进行注射,然后不经消毒就使用相同的注射器。果然,利比亚儿童的血液样本中不仅发现了艾滋病毒,还发现了多种肝炎病毒株,这是由不卫生条件引起的广泛医院感染的典型指标。

如果这样的疫情发生在欧洲,世界卫生组织的评估结果几乎肯定会公之于众。但据世卫组织艾滋病毒/艾滋病司司长凯文·德科克说,“分享此类报告通常由政府自行决定。”利比亚人对世卫组织的报告保密(此后已被泄露)。接下来发生的事情揭示了在公共卫生灾难中不确保透明度的危险。

1999年初,警方秘密逮捕了他们认为与班加西医院感染事件有关的许多人,其中包括巴勒斯坦医学实习生阿什拉夫·哈吉朱奇和五名保加利亚护士:纳西亚·内诺娃、瓦利亚·切尔文尼亚什卡、斯内扎纳·季米特洛娃、瓦伦蒂娜·西罗普洛和克里斯蒂安娜·瓦尔切娃。格奥尔基耶夫在绝望地向利比亚警方询问他失踪的妻子的信息时也被捕。直到2000年,他们才被指控犯罪。这七名外国人被指控故意引发艾滋病疫情,旨在攻击国家安全。如果罪名成立,处罚将是死刑。医务人员为什么要这样做?2001年4月,利比亚长期独裁者穆阿迈尔·卡扎菲上校在尼日利亚的一次艾滋病毒/艾滋病峰会上发表讲话时给出了答案。上校脱稿对在场的媒体和世界领导人讲述了利比亚一家儿童医院发生的“令人发指的罪行”。他说,一种毁灭性的新型艾滋病毒是在实验室中制造出来的,一群外国医务人员“对这些儿童进行了实验”。当局未能及时阻止实验,但至少他们抓住了肇事者。卡扎菲说他不确定是谁煽动了阴谋,但他点名美国中央情报局和以色列摩萨德情报机构是头号嫌疑犯。

随后的法庭剧简直是卡夫卡式的。检方提交了医护人员认罪的证据。(他们后来声称是受到酷刑才认罪的。)检方表示,医护人员收受了被称为“英国人约翰”和“埃及人阿德尔”的神秘人物提供的大笔金钱,系统地将人造病毒注入儿童的静脉。医护人员被描述为过着奢侈的生活,用不义之财挥霍,在公共场合饮酒,并沉溺于婚外性行为,这两者在利比亚都是非法的。作为确凿证据的,是一个警方声称在一名护士家中发现的小瓶,它被大张旗鼓地展示出来。利比亚专家告诉法庭,他们对残留物进行了测试,证明其中含有艾滋病毒。

2002年9月,免疫学家维托里奥·科利齐在罗马托尔维尔加塔大学的办公室里电话响了。当他发现他的老朋友微生物学家吕克·蒙塔尼耶从巴黎打来电话时,科利齐带着他说话时特有的意大利口音,愉快地用法语交谈起来。但很快就清楚,这不是友好的聊天,而是紧急事务。蒙塔尼耶想知道科利齐是否愿意前往利比亚。看来利比亚人正在寻求帮助——或者至少卡扎菲的儿子和推定继承人赛义夫·伊斯兰似乎正在这样做。伊斯兰通过利比亚驻联合国教科文组织大使在巴黎联系了蒙塔尼耶,他是1983年第一批分离出艾滋病毒的团队的领导者。他要求一个独立的欧洲科学家小组研究班加西的艾滋病毒疫情,并就其起源和传播方式得出自己的结论。蒙塔尼耶请科利齐领导利比亚的调查。

科利齐三个月后,于2003年1月抵达的黎波里。他首先着手整理疫情的时间表。起初,医院官员犹豫不决,但科利齐最终获得了临床记录的电子表格,并发现了令人惊讶的开脱罪责的信息。至少有十几名受感染的儿童自1997年以来就没有去过医院,其中一些人甚至自1994年以来就没有去过——这远远早于1998年3月,当时被控的医务人员才开始在那里工作。似乎这还不足以证明无辜,一名新生儿在医务人员被捕数月后在医院感染:在所谓的罪犯被移出现场后,疫情仍在继续。

当科利齐提到这些事实时,医院官员声称是记录中的错误。随后,他们提供了一份新版本的医院记录,这份记录中所有儿童的治疗日期都恰好落在被指控的医务人员的受雇期内。

科利齐还要求查看那个所谓的“杀手锏”,即在一名护士家中发现的玻璃小瓶。利比亚技术人员使用一种名为“西方墨点法”的技术分析了小瓶内的残留物,这是一种快速而粗略地检测特定抗体蛋白(在本例中是与艾滋病毒结合的蛋白)存在与否的方法。“他们在法庭上展示了他们的结果,”他说,“结果看起来就像背景噪音。根本不是阳性结果。”即使是阳性结果,也只能表明小瓶中含有接触过病毒的人的血液。一种使用聚合酶链反应的灵敏得多的测试可以证明小瓶中是否存在艾滋病毒本身。“我们提出进行这项测试,但法庭从未允许我们接触这些小瓶。”

而关于病毒是在中央情报局实验室中制造出来的说法,据科利齐说,是“利比亚人完全的误解”。与非洲新分离的艾滋病毒病毒株的典型情况一样,这些序列与当时美国国立卫生研究院维护的在线基因序列数据库GenBank上可用的任何艾滋病毒序列都不匹配。该报告中使用“重组”(recombined)一词,在此语境下指的是DNA的自然发生的重组,被利比亚人理解为病毒是在实验室中制造出来的。

2004年5月6日,利比亚事件似乎终于接近尾声。科利齐和蒙塔尼耶作为独立科学专家作证,仔细解释了医务人员的证据,并提交了一份总结他们发现的报告。但随后一群利比亚医生提出了批评。“这就像一个糟糕的笑话,”科利齐回忆道。据科利齐说,利比亚的评估充满了对分子生物学基本概念的误解。他们驳回(pdf)了科利齐和蒙塔尼耶的报告(pdf)(他们说这份报告不科学),也驳回了医务人员声称遭受酷刑的说法:对受害者的医学检查没有遵循“正确程序”,因此不应被法庭采纳。

令科利齐和蒙塔尼耶震惊的是,法官同意了。兹德拉夫科·格奥尔基耶夫从未在班加西医院工作过,却被判处四年徒刑。由于他已经服刑这么长时间,他将被释放。五名护士和实习生将被处决。外面街上的利比亚人群爆发了庆祝,高呼处决外国人。

2006年9月下旬,诺贝尔奖获得者分子生物学家理查德·罗伯茨在翻阅《自然》杂志时,读到其资深记者德克兰·巴特勒撰写的一篇文章,内容是关于一群在利比亚被判死刑的外国医务人员。巴特勒的文章,以及一篇题为《利比亚的闹剧》的匿名社论,描述了这些医务人员的上诉几乎已经用尽。“我通过媒体了解了情况,”位于马萨诸塞州伊普斯威奇的新英格兰生物实验室的首席科学官罗伯茨说。“但这个案件似乎板上钉钉,我原以为外交手段会解决问题。”但正如社论所警告的,“外交手段可悲地失败了”,而“科学领导人需要利用他们所有的影响力”来说服各自政府采取行动。

“这是一次动员,”罗伯茨说。于是他拿起电话联系巴特勒,巴特勒描绘了一幅严峻的局面。自2004年判决死刑以来,这个荒谬的案件一直在利比亚法院之间来回拉扯,而医务人员则在监狱中受苦;其中至少有一人曾试图自杀。巴特勒很高兴罗伯茨想提供帮助。巴特勒说,从记者的角度关注利比亚事件后,“我发现自己处于一个有用的位置。需要的是有人在幕后工作,将有影响力的科学家彼此联系起来,并与参与此案的外交官联系起来。”

罗伯茨首先呼吁他的诺贝尔奖同事签署一封致卡扎菲的公开信。这封信将此案描述为“司法不公”,并呼吁利比亚政府承认科学证据。他说,让这些诺贝尔奖得主采取一致行动“就像放猫”,但罗伯茨设法联系到了160人中的125人。两周内,他获得了114个签名——这是科学奖得主签署此类联合声明有史以来最多的签名。该声明于2006年11月9日发表在《自然》杂志上。“这产生了很大的影响,”巴特勒说,“特别是对相关政客。它有助于加大压力。”

罗伯茨决心亲自将信呈交给卡扎菲。但随后他想知道,一个人如何能联系到独裁者呢?

当罗伯茨追踪卡扎菲时,奥利弗·皮布斯正在牛津大学的办公室里工作,全然不知自己即将成为利比亚事件的核心人物。与他一起的还有图利奥·德·奥利维拉和安德鲁·拉姆布特,他们也都是牛津大学的病毒进化研究员,他们坐下来,提出了一种从未在法庭上使用过的分析方法。牛津大学的科学家是利用遗传标记来重建病毒在几个世纪的时间尺度上在不同人群中跳跃进化的世界专家。“但我们也知道我们可以调整这些工具来解决这个案例,”皮布斯说。问题是,距离利比亚法院宣布对医护人员避免行刑队的最终上诉的判决只剩下六周了。

研究人员放下一切,夜以继日地工作。“我们消失了,”皮布斯说。当这些病毒在宿主之间繁殖和传播时,它们的基因组积累了突变模式,讲述了一个故事。牛津团队旨在反向重建这个故事。结局已知——66名儿童在不同日期进入医院并感染了两种病毒——但故事是如何开始的?

根据检方的说法,它始于一个装在利比亚一名保加利亚护士公寓里的玻璃小瓶。她将病毒原液带到医院,并在同谋的帮助下,从1998年3月开始,一直到1999年2月护士被捕,系统地将一剂病毒注入每个受感染的儿童体内。如果这是真的,那么将所有这些病毒分子钟倒推应该能确定感染儿童的病毒首次出现的时间。“我们担心有人可能会批评我们为了得到我们想要的答案而人为选择方法,”皮布斯说。“所以我们基本上对数据倾尽全力。”研究人员没有使用一个具有一套假设和约束条件的模型,而是使用所有可用的分子钟模型来分析数据。皮布斯利用他的管理权限,将他部门的超级计算机全速用于利比亚数据。

分析于2006年11月3日完成,结论清晰明了。病毒抵达医院的时间早于医务人员抵达利比亚的时间。分子钟响亮地证明了医务人员的清白。牛津团队测试的每个模型都将病毒爆发的年龄定在1998年3月之前,许多甚至早至1995年。事实上,这种模式看起来像是一场旷日持久的医院疫情,患者多年来相互感染,病毒被隔离,积累了非常不同的突变特征,并通过手术设备或血液供应再次感染患者。

如果外国医务人员没有引发艾滋病毒疫情,那又是谁引发的呢?科利齐和其他人一直认为,最有可能的解释是,有人——也许是利比亚众多艾滋病毒感染的西非难民中的一员,可能是一名怀孕的母亲——在1990年代中期入住班加西医院。通过那里几种不卫生的做法之一,她血液中的艾滋病毒加入了医院复诊患者的循环病毒库。对儿童艾滋病毒进行的DNA测序已经确定它来自撒哈拉以南非洲。儿童血液中的肝炎与埃及的一种病毒株相匹配。“班加西的多次疫情已经持续了十年,”科利齐说。

三人用三天时间写完了结果,并提交给了《自然》杂志。这篇论文经过同行评审,并在利比亚法院开庭日期前两周发表。“通常的司法标准是证明某人有罪,排除合理怀疑,”北卡罗来纳州立大学罗利分校的统计遗传学家杰弗里·索恩在阅读这篇论文后说。“但这表明被指控的医务人员是无辜的,排除合理怀疑。”

注意到这一点的不只是科学家。“在那之前,我从许多与我交谈的政客那里听到同样令人恼火的问题,”巴特勒说。“‘你怎么知道医护人员没有做这件事?’”但分子研究一发表,“气氛就变了。我再也没有听到那个问题了。”

2006年12月19日,利比亚法庭驳回了他们的最终上诉,并确认了死刑判决,对证明医护人员无罪的《自然》杂志研究只字未提,这更令人震惊。

利比亚政权已经明确表示,他们要么无法理解科学证据,要么对其不予重视。科利齐和他的同事加倍努力与利比亚人接触,承诺如果医务人员获释,将为受感染的儿童提供终身世界级的治疗。尽管气氛日益紧张,科利齐和托尔维尔加塔大学的另一位艾滋病毒研究员马西莫·阿米科桑特继续访问利比亚。“这些日子我必须小心,”科利齐当时告诉我。他只说了一半的玩笑。

但没有人比罗伯茨更努力。他不担心医务人员会被处决:他们对利比亚人来说太有价值了。他最坏的设想是死刑会被减刑,以换取赎金,而医务人员将在利比亚监狱度过余生。

罗伯茨得到线报,说要引起卡扎菲的注意,唯一的办法是找他的儿子赛义夫·伊斯兰,所以他通过外交渠道安排会面。终于在6月2日早上7点,罗伯茨家里的电话响了。是伊斯兰的办公室主任穆罕默德·艾哈迈德,他突然说:“他想见你。”一周后,罗伯茨抵达的黎波里。他与伊斯兰的会面只持续了45分钟。“一开始,他就告诉我,他知道医护人员是无辜的,没有阴谋,”罗伯茨说。伊斯兰还暗示卡扎菲本人也知道这一点。“然后我们谈论了如果利比亚做出负责任的事情可以做些什么。”罗伯茨有一长串的清单,从科学技术合作到医疗保健投资。“他对这些想法非常同情,”罗伯茨说,“他给我留下的印象是,他真诚地希望让利比亚成为非洲国家的璀璨明星,引领科学和教育。”

伊斯兰同意,合作的必要起点将是“利比亚和国际专家之间举行一次研讨会,就班加西到底发生了什么达成共识,不受政治干预,”罗伯茨说。他还提出了一个针对受感染儿童的计划。“利比亚应该帮助媒体关注这些孩子并跟踪他们。让他们持续受到公众关注将确保他们得到最好的治疗,这也能表明艾滋病不再是致命疾病,”他说。“只要有适当的护理,他们就能过上充实的生活。他们理应得到这一切。”第二天,他飞回了家。

接下来是几周令人焦虑的等待。利比亚法律的最终决定权在于一个政治(而非法律)机构,名为最高司法委员会。7月17日,在受感染儿童的家属每人收到100万美元后,该委员会宣布,医务人员将终身监禁,而非处决。一周后,医务人员与法国总统尼古拉·萨科齐的妻子塞西莉亚·萨科齐等人一起登上了飞机。医务人员回到家乡,受到了热烈的欢迎。

现在,狂喜已经消退,疑问依然存在。谁支付了这笔钱?钱通过卡扎菲基金会转账,但利比亚声称欧洲资助了这笔交易,包括现金和债务减免。欧洲人说他们什么也没付。

但对于罗伯茨、科利齐以及其他投身利比亚事件的科学家来说,更重要的问题是,现在怎么办?该国仍有数百名艾滋病毒感染儿童,而该国不仅缺乏治疗他们的专业知识,而且似乎否认疫情已经到来。班加西为受感染的儿童新建了一家儿科诊所,但令科利齐沮丧的是,其第一任院长竟然是麻烦开始的医院前任院长。

罗伯茨说,另一个问题是利比亚事件可能对国际医疗保健产生的“寒蝉效应”。每年有数千名医务人员前往发展中国家提供他们的专业知识。“但是,谁会傻到冒着生命危险在异国他乡工作,而政府可能会逮捕你,折磨你,并威胁要处决你呢?”他问道。

尽管如此,艾滋病研究人员正排队帮助利比亚人。领导这项工作的是休斯顿贝勒医学院国际儿科艾滋病倡议主席马克·克莱恩。“国际社会可以而且应该做得更多,”他说。利比亚政府签署了一项由克莱恩起草的协议,以建立科学家和医护人员的定期交流。贝勒艾滋病专家已经访问班加西,培训医院工作人员,利比亚医护人员也可能在今年晚些时候访问休斯顿。

罗伯茨认为,“真正的合作起点”将是他与伊斯兰讨论过的科学会议。他的一些诺贝尔奖同事甚至同意共同主持。与此同时,罗伯茨面临一个艰难的决定。卡扎菲基金会邀请他担任他们的受托人之一。“这可能是一个产生积极影响和做好事的机会,但我的名字也可能被用来支持我不同意的事情,”他说。

如果他想转行,外交界也可能欢迎他,但罗伯茨不感兴趣。“我不喜欢这份工作的秘密方面,”他说。“我是一名科学家。我追求真相。”然而,当真相不被听取时,罗伯茨现在知道科学家也可以成为外交家。“我们改变了局面,”他谈到帮助释放的黎波里六人的研究人员时说。“你不是经常能说出这样的话。”