迪安·哈默是一个快乐的人。稍加挑逗,你就能从他脸上绽放的笑容中看出这一点。现在,站在国立卫生研究院实验室外的走廊里,哈默正用这种快乐来阐明一个观点。

他说:“今天对我来说,我只有平均水平的快乐。我今天早上发现,我正在购买的房子的租客已经几个月没付房租了,这让今天有个糟糕的开始。”另一方面,他期待着与一个刚认识的人约会,这种期待的喜悦正在平衡他的经济焦虑。但即使在像今天这样平平淡淡的日子里,哈默说他感觉比很多人在好日子里还要快乐。他怀疑,原因在于他的基因。哈默解释说,心理学家发现每个人都会倾向于特定程度的快乐,而这种开朗和满足的程度主要取决于遗传。到目前为止,没有人知道哈默应该感谢散布在人类基因组中的10万个基因中的哪一个。但几年后,当有人精确地找出那个让你步伐轻快、心中有歌的基因时,那个人很可能就是哈默。

哈默所做的事情没有一个好名字,但称他为“大基因猎人”是很诱人的。哈默既是分子生物学家,又是心理学家,他是少数但数量不断增长的研究人员之一,他们寻找塑造我们个人性格的基因。为什么汤姆会冲进派对上的一群陌生人中,而哈利却退缩不前?为什么罗西会为了乐趣而跳伞,而保拉却更喜欢玩飞行棋?为什么查理会觉得杯子半空着,而乔却觉得杯子半满了?

“我相信通过研究人类行为的遗传基础,我们会发现一些重要的东西,”哈默说。他补充说,大量针对家庭和双胞胎的研究表明,遗传因素在人与人之间性格特征差异的30%到70%中起作用。

当然,这留下了30%到70%的因素需要环境来解释,但哈默认为,至少目前,拼凑遗传方面的难题会带来更大的回报。“甚至不清楚非遗传因素是什么,”他说。很清楚的是,它们不是你可能期望的那些标准事物:你成长时的家庭环境、你上过的学校、你的社会经济阶层。这些都是心理学家所说的“共享环境因素”的例子——兄弟姐妹之间共有的事物——哈默说,研究表明它们在塑造基本人格特质方面只扮演很小的角色。相反,他指出,是兄弟姐妹不共享的环境因素——从一个人在家庭中的出生顺序到一个人独特的人生经历——在塑造人格方面最具影响力,但没有人知道这些因素中哪些是重要的,哪些不是。他说,部分问题在于,那些一直在寻找这些因素的人没有将遗传学考虑在内。他认为,只有这样做,我们才能推断出基因在创造各种气质方面所扮演的角色。

他开了一个好头。去年,哈默和一组同事将神经质——一种广义的人格特质,包括焦虑、抑郁、敌意和冲动等——与一种参与血清素生成的基因联系起来,血清素是抗抑郁药百忧解所影响的同一种脑化学物质。在此之前不久,哈默曾指出一个人的外向性和对新体验的兴趣与一种塑造大脑对多巴胺反应的基因有关,多巴胺是一种脑化学物质,其作用可被可卡因等药物模仿。而在他最具争议的发现中,他将男性同性恋与X染色体上的一段基因联系起来。

一路走来,他开始了一项当今科学界最雄心勃勃的项目之一。通过从数百名(最终将达到数千名)受试者那里积累的心理档案和DNA样本,他正在逐个染色体地研究整个人类基因组,寻找任何对个性有显著影响的基因。“这就像一次巨大的捕鱼行动,”他愉快地承认。

从他的简历来看,哈默似乎不太像是一位人类行为研究者。在20世纪70年代,他是第一个将外源基因导入动物细胞的人,并花了数年时间研究这些基因是如何被控制的。1983年,他转而研究酵母,详细绘制了某个特定基因——负责产生一种名为金属硫蛋白的金属结合蛋白的基因——如何被开启和关闭。到1992年,他已是美国国家癌症研究所的一个部门主管,并被公认为其领域的领导者,但他回忆说,他当时不确定接下来该怎么做。“我当时无所事事。我40岁了。我完成了金属硫蛋白项目。我知道我想做一些与遗传学相关的事情。”

我有很多朋友得了艾滋病。一个人一年内去世,另一些人保持健康。这似乎是随机的。难道一些基因变异可以解释这种差异吗?为了探索这个问题,他开始寻找卡波西肉瘤的遗传易感性,这是一种致命的癌症,许多同性恋艾滋病患者都会患上这种癌症。

同时,哈默尝试了一些更具推测性的事情:他开始寻找与同性恋本身相关的基因。一些研究表明同性恋部分是可遗传的——例如,同性恋男性的同卵双胞胎中有一半本身也是同性恋——因此这类基因可能存在。但证据也暗示同性恋是一种复杂的特质,由多种基因和环境因素相互作用产生。识别任何一个基因的可能性很小。“我总是在想,‘这永远行不通。这太复杂了。’”

结果,研究中关于卡波西肉瘤的部分一无所获。现在,哈默指出,原因显而易见:这种癌症现在已知是由一种感染免疫系统较弱人群的病毒引起的。但令他惊讶的是,他发现了第一个确凿证据,其他人称之为“同性恋基因”。

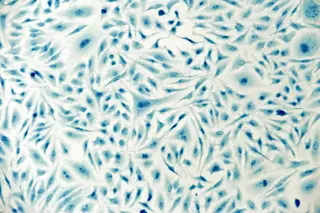

哈默研究了40对同性恋兄弟的DNA。他的策略很简单:兄弟平均分享一半的DNA。因此,如果一个特定的基因确实影响同性恋,那么这个基因就会存在于他们共同拥有的一半DNA中。通过一对兄弟的数据,哈默可以将他寻找同性恋基因的范围从10万个基因缩小到大约5万个。通过更多对同性恋兄弟的数据,他可以收集足够的遗传信息,以缩小他们之间的重叠区域。理论上,20对兄弟应该足以帮助他找到目标基因,但实际上并非如此简单。例如,鉴于早期遗传研究没有发现简单的遗传模式,每对兄弟都不太可能共享任何一个同性恋基因。因此,哈默将转而寻找统计学异常——即被更多对兄弟共享的DNA片段,其共享程度超出了偶然的预期。

在一项初步研究中,哈默发现一些男性同性恋是通过母系遗传的。于是,他开始在X染色体上寻找,男性只从母亲那里获得X染色体。他从每个受试者身上分离并鉴定了相同的22个标记——短而易于区分的DNA片段,它们因人而异,遗传学家用它们来标记染色体上的特定位置。如果两兄弟共享一个标记,那么他们很可能也共享该标记附近的基因。哈默发现,40对兄弟中有33对在Xq28区域共享相同的一组五个标记,这远远超出巧合的范围。他得出结论,在这个区域的某个地方,存在一个或多个基因,导致了这些男性的同性恋。

当他于1993年发表研究结果时,他成为了众人瞩目的焦点,但这常常令人不适。反对同性恋权利的团体猛烈抨击这项发现,担心它可能使社会更容易接受同性恋。科学界则出于另一个原因持谨慎态度。此前,研究人员曾多次认为他们已经将某种行为——通常是异常行为,如精神分裂症、躁郁症或酗酒——追溯到某个染色体上,但每次这些发现都被后来的分析所驳斥。然而,同性恋基因却经受住了考验。哈默已经重复了他的发现,至今还没有研究驳斥它们。

然而,基因本身仍然逍遥法外,其功能不明。哈默推测,它可能参与了下丘脑的发育,下丘脑是已被证明在同性恋和异性恋男性之间存在差异的大脑区域。或者它可能做一些完全意想不到的事情,他说,“谁知道呢?”

哈默随后开始寻找女同性恋性取向的类似X连锁标记。在这方面他没有成功。他说,女性同性恋确实在家族中出现,但没有明确迹象表明它是遗传的。对女同性恋双胞胎的研究尚无定论,当哈默收集了36对女同性恋姐妹及其家人的DNA时,他没有发现女性同性恋X连锁遗传标记的证据。他怀疑女性的性偏好可能比男性受基因影响的程度要小。其中一部分是社会性的,一部分是真正的生物性的。

大约在这个时候,NIH的同事乔纳森·本杰明提出了一个不同的问题,激起了哈默的好奇心。多年的研究,其中大部分是对异卵和同卵双胞胎进行的,表明基因构成解释了人们在外向性、责任心等测试得分差异中的大约一半。为什么不尝试将人格特征追溯到基因或基因组呢?

这是一个哈默可以深入研究的项目。他将创建一个尽可能多的受试者的个性-DNA数据库,然后进行“钓鱼”。

四年多来,哈默一直在建造一个高科技的围网,用于拖曳人类基因组。这项工作始于招募人们参与一项心理学研究的广告。报酬并不高,一份小管血和半天的心理测试只需40美元。但由于哈默需要来自两个或更多家庭成员的数据,他将外地兄弟姐妹、父母和孩子带到华盛顿特区进行检查。结果就像一次小型家庭聚会。

哈默说,与家庭成员合作是值得的,因为这使他能够避免“筷子问题”。他解释说,假设一位研究人员正在寻找使用筷子的基因,并随机招募人员进行测试。研究人员可能会发现一些与筷子使用技巧相关的基因,但其中大部分或全部都只是在亚洲人中更常见的基因——例如与眼睛内眦褶有关的基因。如何判断这些基因中是否有任何一个真正与筷子使用技巧相关呢?尽管这个例子很荒谬,但哈默说,这种复杂情况几乎出现在每个基因研究中。兄弟姐妹比较提供了一种解决方案:给定一个假定的筷子基因,研究人员会比较拥有不同版本基因的兄弟姐妹对与拥有相同版本基因的兄弟姐妹对。只有当遗传上不同的兄弟姐妹在筷子测试分数上差异较小时,研究人员才能宣布发现了筷子基因。

受试者到达后,哈默会采集血样,并让他们进行多项选择题的性格测试。他们要回答数百个这样的问题,例如:“我宁愿有一个房子:a)在社交型郊区,b)独自在深林中,或c)介于两者之间”;或者“对或错:当有人伤害我时,我通常会设法报复。”尽管这些问题看起来很傻,但心理学家经过数十年的研究,已经确定可以通过分析受试者的答案来获得可靠的个人档案。

一项标准测试,即NEO人格量表,将人们分为五大维度——神经质、外向性、开放性、宜人性和尽责性——以及若干子维度。例如,外向性又细分为热情、群居性、自信、活动性、寻求刺激和积极情绪。另一项测试提供四个气质维度——新奇寻求、伤害避免、奖赏依赖和坚持性——假设这些维度反映了大脑中独立的神经化学系统。例如,新奇寻求包含一系列被认为由大脑中对多巴胺作出反应的细胞控制的特征。

各种气质组合会产生可识别的性格类型。例如,一个新奇寻求度高而伤害规避度低的人,大概会被水肺潜水和悬挂式滑翔等活动所吸引,而一个既新奇寻求又伤害规避的人可能会寻找更安全的刺激——也许是尝试新食物,或者学习约德尔唱法。

哈默是如何利用这些心理数据从DNA样本中提取信息的呢?他可以像寻找同性恋基因那样去“钓鱼”,寻找遗传标记与人格或行为特征之间的相关性。或者,如果有一个非常有前途的基因,他可以对其进行测试,看看它是否与任何人格特征相关。1995年中期,这样一个基因出现了。

本杰明从以色列来到NIH,他从那里的同事那里听说,他们已将新奇寻求与一个携带多巴胺受体指令的基因联系起来。这些受体点缀在神经元表面,当它们与多巴胺分子结合时,就会向细胞内部发出化学唤醒信号。多巴胺受体的基因含有一个重复区域,这个区域因人而异,重复次数从两到八次不等,最常见的次数是四次和七次。人们拥有这个基因的两个版本,一个来自父亲,一个来自母亲,以色列研究人员报告说,那些至少有一个七次重复基因的人,在新奇寻求测试中的得分明显高于没有的人。显然,七次重复基因产生的多巴胺受体以某种方式使新奇感更具吸引力。

凭借他现成的315名受试者数据库,哈默很容易地验证了这一说法。他收集了DNA样本,然后使用标准遗传技术剪切并测量了每个样本中编码多巴胺受体的基因长度。当他将这些基因发现与受试者的性格测试分数进行比较时,哈默发现与以色列研究小组发现的完全一致:至少含有一个长版本多巴胺基因的人更外向、更热情、更渴望刺激,但也更不严谨和审慎。这两项研究于1996年初一同发表,钓到了一条大鱼:首次复制证实了基因与人格特质之间的联系。

不久之后,哈默又追踪到了另一个基因。在NIH的一次会议上,他听德国维尔茨堡大学的克劳斯-彼得·莱施描述了血清素转运体基因调控区域的变异。这引起了哈默的兴趣,因为已知脑化学物质血清素有助于调节情绪。此外,这个基因是血清素递送系统中的一个关键参与者:它编码一种蛋白质,这种蛋白质附着在脑细胞之间的血清素上,使其无法被利用。哈默想知道,这个基因的差异是否会影响一个人的整体情绪?

在检查该基因的调控区域——基因前一段控制转运蛋白产生速度的DNA片段——莱施发现有些人有一个比其他人长的版本。莱施和其他人后来发现,长形式的调控区域比短形式多产生约50%的血清素转运蛋白,这意味着拥有长形式的人大脑细胞可用的血清素会更少。当哈默检查他的数据库时,他发现拥有两个长版本拷贝的人确实与其他人有所不同——总的来说,他们焦虑程度略低,更随遇而安。

哈默说,情绪与血清素转运体调控之间的联系,预示着人格遗传学的发展方向。未来的发现可能涉及基因的调控,而不是基因本身。“我确信我们会发现很多行为变异是由于蛋白质的水平而不是蛋白质的结构造成的。”然而,大多数单一基因只能解释一个人气质的一小部分。以血清素转运体为例,其调控区域的基因变异仅占焦虑特征总变异的4%。哈默说,这种微小的影响是意料之中的,因为很可能许多基因共同作用才能产生特定的性格特征。

自从那个发现之后,他将目光投向了一个新目标:一个与吸烟有关的基因。他说,许多遗传因素似乎影响着一个人是否会对尼古丁上瘾。一个明显的嫌疑对象是脑化学物质乙酰胆碱的受体,它碰巧也对尼古丁反应强烈。因此,哈默正在招募吸烟者及其家人进行基因和人格测试。

与此同时,哈默继续“钓鱼”。“有350个标记覆盖了整个基因组,我们正在逐个研究。”他的成功机会很大程度上取决于他数据库的大小,现在这个数据库已包含1000多名受试者。在他的性取向研究中,80名男性足以找到同性恋基因,但他只专注于一种非常独特的行为。现在哈默正在考虑几十种性格特质,他需要一个更大的群体来确保他发现的任何相关性并非仅仅是偶然。对于对性格有非常强影响的基因,100或200名受试者可能就足够将其识别出来,但对于影响较弱的基因,可能需要数千名受试者。这是一项枯燥、对统计学要求很高的研究——哈默甚至聘请了一名全职统计学家来运行统计分析——但他相信最终他会将许多性格特质追溯到23对染色体上的特定位置。“这里是吸烟过多,这里是让你快乐的,等等。”当然,他仍然没有基因本身,只有它们在染色体上的大致位置,但从那里他希望能分离出这些基因。

这听起来非常接近一个相当黯淡的概念:人格的DNA蓝图。但哈默怀疑将气质和行为追溯到它们的基因根源,不会导致人们举手投降说:“我悲伤/焦虑/反社会/杀人,我没办法。我的基因让我这样。”考虑快乐,他说:对同卵双胞胎的研究表明,80%的长期快乐——你随着时间推移的平均感受——可能是遗传的。假设有人通过追踪导致快乐的10或20个基因来证实这一发现。人们会因此放弃追求更快乐吗?他们会因为别人有更快乐的基因而感到沮丧吗?哈默说,不太可能。我们每个人都有一个快乐范围,我们倾向于根据自己的标准而不是别人的标准来衡量我们的快乐。了解哪些基因影响快乐——或外向性、坚持性或自我导向——将为我们提供一种新的方式来思考我们是谁以及我们如何提升自己,它也可能使我们更理解他人。

这是这项工作的阳光面。那么,这种知识的阴暗面呢?它是否会被雇主滥用来筛选潜在员工,或者被保险公司用来淘汰那些基因不合适的投保人?未来的父母会拒绝某些胎儿吗?哈默说:“滥用的可能性总是存在的,我们必须对此加以防范。”事实上,我花费了相当一部分时间来处理伦理和社会问题。他发表演讲,参加研讨会,甚至写了一本面向大众的书《与我们的基因共存》,该书将于明年出版。但他怀疑这些伦理噩梦都不会成为现实,他看到了许多好处。

他说:“我坚信,最终积极的一面将大于消极的一面。”例如,了解人格特质背后的基因,应该能促进发现更好的精神疾病治疗药物,以及帮助人们克服成瘾的新方法。也许更重要的是,他说,我们将更多地了解自己和他人。了解自己的基因构成是弄清自己是谁的关键。这是一把解放的工具,一扇通往灵魂的科学之窗。