几年前的夏天,我小心翼翼地站在一个六英尺高的踏脚凳上,锯掉一棵西伯利亚榆树的一根树枝。锯子以几下平稳的动作切入了粗糙的树皮,然后碰到了心材,速度慢了下来。我尽量不着急。我认为通过保持我的锯切平稳而长,可以节省我的手臂力量,实际上会更快。

作者受伤但仍然坚韧的树。西伯利亚榆树生长在阳光或阴影下,在干沙或河岸泥土中。唯一似乎对它们造成真正伤害的力量是火、冰、闪电和毁灭性的风。

我的目光游移不定。西伯利亚榆树的树皮纹理如此深刻,如此丰富,以至于它总是向我暗示着面孔。构成一张脸的弧线缺失了,取而代之的是一条宽阔的脊梁吸引我的目光,引向一张附着在第一张脸上的脸,而这张脸又不完整,并过早地过渡到另外两张脸。

如果我只是凝视树皮,我会在一张张脸之间游移,直到我发现自己迷失了一切,跟着线条走,却没有赋予它们意义,只有模糊的暗示、情绪。但这次,有什么东西阻止了我,让我转移了视线。

那是一只蟑螂,一只瘦瘦的黑褐色的,它举止异常。它离我这么近,能感觉到我的呼吸,但它没有逃跑。我盯着它,直到我注意到一个缺陷:它的触角,本来应该细长如鞭子,却成了钝的短桩。我猛然想起我曾经读过的一篇文章,关于某种掠食性黄蜂的习性。黄蜂会咬掉蟑螂的触角,使蟑螂失去知觉,异常温顺。然后黄蜂就可以随心所欲地对待它的猎物了。

当我回想起这件事时,一只黄蜂爬了出来,动作熟练。它比蜜蜂瘦,一半黑一半红。它抓住蟑螂的触角短桩,把它领过树皮的沟壑。大约六英寸后,它放开了蟑螂,离开了。它还会回来的。

我知道,通过观察其他物种中类似的习性,这只黄蜂即将把卵产在蟑螂身上,而蟑螂会乖乖地等着变成它幼虫的美食。这种安排的特别之处在于,猎物在大部分过程中都保持活着。否则,它会腐烂,对黄蜂来说就毫无用处。黄蜂家族已经极大地多样化,因此它可以寄生和捕食各种生物——树木和狼蛛,毛毛虫和甲虫。有些黄蜂寄生在其他寄生黄蜂身上,而这些超级寄生虫又被其他黄蜂寄生,这些黄蜂又被其他黄蜂寄生。也许这种超级寄生退化还会继续,但很难说:到了那个时候,黄蜂太小了,没有显微镜就看不见。

黄蜂回来了。她全程都在用脚走,从没飞过。每次她回来,她都会把蟑螂领着在树皮上向前挪动几英寸。我看不见她往返的另一端,她为他选择的地方。她把失去知觉的蟑螂领到了树干后面,消失在我的视线之外。我爬了一段路追赶它们,但有个笨蛋锯掉了树枝,留下的爬行空间很小。我眯着眼睛望着那无数折叠的面孔,我这才意识到,那也是一座巨大的坟墓和育儿所。

我想我应该提到我为什么锯掉树的树枝:我讨厌它,想让它死。我的医生最近告诉我我对榆树过敏,但我早就知道了。每年春天,我都会注意到榆树 twigs 上的芽突然膨胀,像血泡一样。几天后,我会醒来打喷嚏,那将是芽打开变成微小勃艮第色花朵的早晨。它们是奇特、粗糙的花,似乎是爆发而不是绽放。几天后,我会发现我的挡风玻璃上沾满了斑点,这些斑点的颜色和粘稠度与强力胶无法区分。这是蚜虫攻击榆树后排出的废物。这种攻击很少会对榆树造成持久的损害。

我医生的正式诊断促使我采取行动。我想,一个人饱受榆树飘散的毒素之苦,竟然允许一棵样品在他的院子里存在,这是多么愚蠢啊。我记得榆树的根会堵塞下水道。我记得每年五月吹进门下的淡黄色的榆树果实圆盘,它们以令人讨厌的韧性抵抗着扫帚和吸尘器。我还想到,在刮风的冬夜,有时会醒来,听到那种凄凉的刮擦声——榆树伸展的树枝,抓挠着屋顶上的暖气通风口。每年夏天,我都会把那些树枝大大修剪一番;每年冬天,它们都会刮擦着证明它们又一次够到了房子。

我决心杀死这棵树,或者至少把它修剪到足够短,以便冬天能把它彻底解决。我用望远修枝剪、梯子和手锯对着它干。最初的工作进展得很顺利;我每晚锯掉一两根树枝,之前草坪上长不活的区域突然充满了阳光。屋顶的刮擦声停止了。灰色棕色的树皮在伤口下渗出黄色树液。

当我逐渐对我的敌人施加暴力时,我开始爱上了它。我发现了一个我陌生的生态系统,它一直存在于我头顶上方,我的一生。捕食蟑螂的黄蜂只是我在这个新世界中的第一个发现。有一天,我偶然发现了一个棒球大小的灰色结节。我以为它只是木材中异常的生长,但当我试图靠在它上面时,它在我手下冒出了气泡,空气中突然充满了类似坏香蕉和远处臭鼬的气味。那是一群蝽,就是我每年夏天在花园里大量遇到的那种盾形、拇指大小的石像鬼。我一直想知道,那种散发恶臭的聚集体在攻击我的花园之间去了哪里。它们就在这里,被藏在榆树树皮的庇护下。

我发现了榆树叶甲的黑黄相间的幼虫,它们的颜色与成虫相似,很容易辨认。我见过成虫足够多次了——它们每年夏天都会统治一周左右,靠数量而不是力量。榆树叶甲大小和形状像向日葵的仁,在我看来是一种弱小的生物,一碰就碎。我发现它们聚集在我的汽车挡风玻璃雨刷下面,或者在门廊灯周围盘旋,或者散落在花园蜘蛛的网中,这些蜘蛛白天休息在我厨房窗户下的一块万寿菊上。有些晚上,我看到蜘蛛们把榆树叶甲放下来,不吃它们,好像这种食物对它们的胆固醇不好。

幼虫比成虫更阴险,虽然同样不耐活。我有时会不小心碰到它们而杀死它们,它们黄色的排泄物弄脏了我的手。但它们对榆树造成的损害是惊人的:三天之内,它翠绿的叶子就变得像蕾丝一样。即使我爬上梯子去寻找,也很难找到一片未受打扰的叶子。有些叶子被钻了几个圆孔。有些叶子被沿着边缘啃食,它们原本锯齿状的边缘被啃成了另一种锯齿状图案,其缺口与幼虫口器的跨度相匹配。还有些叶子被啃成了光秃秃的绿色叶脉。

这场昆虫袭击的惊人之处在于,它对受害者造成的损害实际上微乎其微。我后院的这棵树在几天内就改变了自己,把破烂的叶子扔到地上,然后冒出了新叶子的折叠状开端。

随着我的修剪项目扩展到几周甚至几个月——我承认有时会跳过一晚或一个月——我对西伯利亚榆树的钦佩与日俱增。蚜虫几乎没有减缓它的生长;榆树叶甲只是一个小麻烦;我自己的残害反而激发了这棵树进行“九头蛇”式的生长,在我造成的每一个渗出伤口的边缘都长出了至少两根长满叶子的嫩枝。这种坚韧性解释了为什么来自俄克拉荷马州狭长地带的一位“树木杀手”会发现自己正在思考一棵来自西伯利亚的植物。

狭长地带以其恶劣的天气而闻名:晚霜;愚弄植物过早开花的“印第安夏”;潮湿度的剧烈波动;温度在几小时内骤降40或50华氏度;干旱;偶尔还会出现龙卷风。一个春天,一场暴雨在高速公路上降下了4英尺的冰雹,但只把我的榆树的两根老树枝和少量绿叶吹掉。这里的气候对许多其他地方生长良好的植物都不利。这就是为什么这里的人们从一个天气更恶劣的地方引进了一种遮荫树:西伯利亚。我的祖先立即给这棵树取名为中国榆树,可能是基于一种理论,认为所有东方异域的地方都可以算作中国。令人困惑的是,另一种树确实被称为中国榆树,但它的扁平树皮,呈麻风病斑块状剥落,与西伯利亚种的沟壑地理完全不同。

1930年代,30多种榆树中的几种扩大了它们的分布范围。俄克拉荷马州狭长地带是“沙尘暴”的典型代表,需要种植一排排树木来防止水土流失,而耐寒的西伯利亚榆树是首选树种。西伯利亚榆树之所以能在其他树木甚至其他榆树都失败的地方取得成功,是因为它具有侵略性的根系。当大部分表层土壤实际上在空中飞扬时,只有一种能够自己钻井的植物才有可能生存。

我的西伯利亚榆树在四月已经长叶了,那时一场晚春的暴风雪让温度连续两晚降至个位数。严寒似乎摧毁了树上所有的绿色。之后,融化的雪水被 brittle 的榆树叶碎片弄脏了。但在这场灾难过后几天,这棵树又开始长叶了。到了夏天,它看起来和以前一样坚韧。

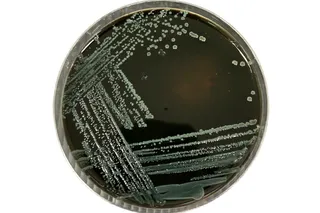

我不应该让人觉得西伯利亚榆树对损害免疫。荷兰榆树病和其他真菌感染会侵袭该物种,此外还有广泛的细菌、线虫、病毒,甚至支原体。我 hometown 的墓地叫做 Elmhurst。里面有很多半个多世纪的西伯利亚榆树。有些很健康。有些则长着像人头一样大的肿瘤。这些病变上的树皮很容易在我手中脱落。下面的裸露木材似乎由凝固的浓稠液体运动组成,就像硬化软糖表面上的图案。到处都有细小的木刺突出。这种畸形让我想起了象人。但这些树在这种情况下已经活了十多年,每年春天都会长出新芽。

我后院的这棵树最终打败了我。我尽量往高处修剪它的树枝,但它仍然茁壮成长。水泥人行道上散落着榆树果实的圆盘,像硬币一样被投给乞丐。在树干底部,有一棵新生的幼苗,是从老根长出来的。院子的一角有一截被截断的树枝,和我一样长,比我的大腿还粗。自从我把它锯下来后,它的侧面就展开了十几根细长的嫩枝,每根现在都布满了嫩绿的叶子。