1970年9月1日,一名9个月大的男婴被送到巴桑库苏的一家医院。巴桑库苏是现在被称为刚果西北部的一个小镇。这个婴儿身上布满了可怕的皮疹——大而硬、疼痛的脓疱,向面部和四肢扩散。它看起来就像天花,一种据说已从地球上几乎根除的病毒。

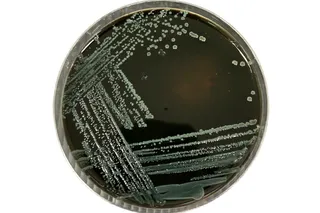

巴桑库苏的医生采集了样本,最终这些样本落入了著名苏联病毒学家斯维特兰娜·马伦尼科娃的手中。她培养了这种病毒,并将其接种到兔子皮肤上,在那里产生了一种她以前见过但从未在人类身上见过的病变。这不是天花,而是猴痘,一种首次于1958年发现的疾病,当时它被发现在被捕获用于实验室研究的亚洲和非洲猴子中传播。

利比里亚很快又报告了四例病例,其他有关该疾病的报告也开始零星出现。由于天花非常罕见,医生更容易诊断猴痘,这种疾病显然已经感染了居住在森林里的非洲人数百年,但对世界上大多数人来说却是完全陌生的。与天花(最毒、传染性最强的人类疾病之一)不同,猴痘不易在人与人之间传播。大多数受害者是捕食和食用森林中小动物(包括猴子、松鼠和老鼠)的儿童。

正如调查人员在接下来20年的疫情中了解到的,非洲猴痘与天花一样,可能导致每10名感染者中有一人死亡。在世界卫生组织1981年至1986年进行的一项研究中,调查人员在扎伊尔(现在的刚果)发现了338例猴痘病例,但得出结论认为这不是一个大问题。一方面,该疾病在一个疟疾、肺结核、昏睡病和艾滋病肆虐的国家中受害者相对较少。它传播速度也不快,很少通过人际接触传播。

但那是在人们开始认真思考猴痘病毒变异之前。新的疫情表明,它可能正在突破其自然限制,在人与人之间传播。如果这种情况持续下去,猴痘设法从非洲森林传播到世界主要城市,它可能会成为一个主要威胁。尽管老式天花疫苗也能对猴痘产生免疫,但由于世界卫生组织成功根除该疾病的努力,自20世纪70年代以来,很少有儿童接种过疫苗。疫苗库存稀少,也没有制药公司计划开始生产。讽刺的是,就在科学家和政府争论是否销毁最后几小瓶天花病毒时,一种隐藏的、鲜为人知的化身可能正在取而代之。

1996年,刚果爆发内乱。一支叛军夺取政权,扶植洛朗·卡比拉担任国家元首。在东开赛省,居住在森林中的巴特泰拉人受到在该地区来回穿梭的军队的重压,被迫更多地依靠狩猎和采集维持生计。

巴特泰拉人住在森林边缘用树叶做屋顶的棚屋里。他们的孩子在那里觅食松鼠、老鼠和田鼠。运气好的时候,他们会抓到一两只猴子。

不久,当地一些孩子病得很重——又是猴痘。但这次,出现了一个新的、令人不安的特征。

确定传染性威胁严重程度的两个关键特征是毒力和传染性。这次猴痘疫情的毒力,即受害者死亡的百分比,似乎没有增加。但病毒传播方式的传染性则不同。在之前的疫情中,人际接触似乎只传播了大约四分之一的猴痘病例。大多数病例来自捕获和剥皮受感染的动物。世界卫生组织在过去三年中进行的三次独立任务报告表明,绝大多数病例(至少三分之二)现在都源于人际接触。

截至上次统计,自1996年疫情爆发以来已确诊511例。但鉴于饱受战争蹂躏的刚果医疗体系状况,该疾病仍在传播,没有人能确定其传播速度。截至1月,与外界仍有联系的地区平均每天报告一例新病例。

最终,一些科学家担心猴痘可能会比埃博拉、马尔堡或汉坦病毒等更可怕的病毒杀死更多的人。马萨诸塞州阿默斯特学院的进化生物学家保罗·埃瓦尔德说:“大多数引起媒体关注的新发疾病——埃博拉、汉坦病毒等等——可能很少会引起大规模、失控的流行病。”“它们不具备毒力和传播特征的必要组合。猴痘则不然。它会导致破坏性感染,在人类体内高效增殖,可在人与人之间传播,并且在外部环境中具有持久性。简而言之,它具备制造一种非常危险的人类病原体的合适起始材料。”

猴痘和天花一样,属于正痘病毒科(见下文)。它们都编码在DNA中,DNA病毒——与HIV和流感等RNA病毒不同——不以其快速突变而闻名。但这并不意味着它们不进化。在适当的条件下,自然选择可能允许最适合感染人类的菌株存活下来。

要理解像猴痘这样的病毒如何能在全世界传播,可以考虑导致天花出现的场景。在史前大部分时间里,人们过着小群体生活,靠狩猎和采集,或者后来靠刀耕火种的园艺为生。那时肯定偶有因痘病毒(无论是猴痘、牛痘,还是它们所有的祖先病毒)引起的感染和死亡。人们可能以巴特泰拉儿童现在的方式感染病毒,即捕捉和剥皮受感染的动物。(动物疮口中的病毒进入儿童手上的裂缝,导致感染传播到喉咙和皮肤。)但即使病毒随后席卷了整个部落,这些群体也太小且分散,无法使其站稳脚跟。一、二或十人病倒;然后感染熄灭,直到某处有人捕捉到另一只受感染的动物,感染才重新出现。

但随着农业的发展和定居点的出现,很容易想象病毒会发生变化。一旦病毒在大规模人群中出现,它就能更容易传播。病毒DNA复制过程中可能会出现错误,导致突变,或者不同病毒株可能在细胞中重组,形成新的变种。无论如何,最能适应智胜人类免疫系统的毒株存活了下来。而那些更适应在人群中传播的变种则存活得最好。因此,一种引入大规模人群的病毒,预计会迅速发展出更强的传播性。根据一项估计,如果病毒被引入20万或更多的人群中,就可以发生持续传播。

同样的过程也可能发生在猴痘身上。谢尔盖·谢尔库诺夫是西伯利亚新西伯利亚Vector实验室的分子生物学家,他曾对天花和猴痘病毒株进行测序,他认为必须了解两者之间的关系才能理解猴痘的全球威胁。谢尔库诺夫认为,天花是在数千年前通过一系列缺失突变从祖先猴痘病毒进化而来的。此外,他认为一系列此类突变有可能将现有猴痘病毒转化为更适应人类的病毒。换句话说,猴痘可能正在以重演天花出现的方式再次发生变化。

虽然对于猴痘是否以及在多大程度上正在发生变化,科学界尚未达成共识,但美国陆军传染病医学研究所的约翰·W·哈金斯对传播性增加感到担忧。他一直在努力寻找治疗方法。

哈金斯是世界卫生组织派往刚果研究当前疫情的第三批团队成员。他在马里兰州迪特里克堡一个毫无特色的建筑内工作,这里的实验室因理查德·普雷斯顿的著作《热区》而闻名。迪特里克堡长期以来一直是生物战防御研究中心。它设有一个用于收治感染致命传染病患者的生物隔离病房,并拥有用于研究尚无疫苗的最危险病毒的高度防护BL3和BL4实验室。哈金斯对这类工作了如指掌。

哈金斯的办公室里挂满了他在地球上那些困难地方进行研究时带回来的海报和艺术品。他是一个有点直率、健壮的中年男人,笑声爽朗。他和他的团队前往刚果,部分是为了完成世界卫生组织之前研究团队的工作,从猴痘活跃病例中收集血清样本,并尝试对该疾病进行深入研究。然而,像他们的前任一样,由于战争,他们未能完成工作。哈金斯勉强脱身,搭乘了最后一班飞往欧洲的商业航班。

哈金斯表示,他采集的样本揭示了1976年猴痘毒株中不存在的两个新特征。第一个是合胞体,即感染细胞倾向于融合形成具有多个细胞核的细胞。他还发现了单克隆抗体结合模式的差异,这表明他发现的毒株与20世纪70年代采集的样本不同。然而,疾病控制与预防中心(CDC)的病毒学家约瑟夫·埃斯波西托表示,哈金斯的观察结果并未告诉我们该疾病的传染性或毒性是否正在增强。CDC病毒学家约翰·斯图尔特是1997年刚果考察队的成员,他并不熟悉哈金斯的分析,但像埃斯波西托一样,他并不担心猴痘:“我不认为我们的研究表明猴痘正在发生显著变化。”他将该疾病发病率的增加归因于年轻、未接种疫苗人群的更高脆弱性:该地区于1982年停止的天花疫苗接种对猴痘至少提供了85%的免疫力,尽管这种免疫力会随着时间的推移而减弱。

猴痘的死亡率也存在争议。埃斯波西托表示,近期疫情中感染者的死亡率远低于10%。哈金斯坚称,在一些感染区域,猴痘的致死率为10%。更重要的是猴痘是否会变得更具毒性的问题。如果天花的经验有任何启示,这当然是一种可能性。

20世纪60年代席卷亚洲城市的天花比非洲毒株致命约四倍,这可能归因于其宿主种群的规模和密度。例如,在孟加拉国这样人口密集拥挤的地区,病毒可以像野火一样在城市中蔓延。毒性最强的毒株不会因为迅速致死宿主而付出过高的进化代价。总会有下一个宿主,下一个又下一个。在拥挤的城市环境中,自然选择将有利于极端毒力的快速进化。苏联用于制造生物武器的天花毒株就是从1967年席卷印度城市的致命疫情中筛选出来的。

在非洲村庄,人们的生活空间并不拥挤。而且哈金斯参观的村庄之间往往相距甚远。病毒可能会在一个村庄蔓延,然后无处可去。但刚果正在发生战争。军队的调动和混乱的战时生活条件对病毒来说可能非常有利。

没有更多确凿的数据,没有人知道猴痘正在发生多大程度的变化。哈金斯没有把时间浪费在猜测上。“我不会像进化生物学家那样思考,”他说。“我只想为这些病菌找到一种药物并杀死它们。”也许他已经找到了。在疾病预防控制中心进行的初步测试中,哈金斯发现,西多福韦(一种最初用于治疗艾滋病患者病毒感染的药物)似乎可以抑制猴痘和天花的复制。当他在刚果时,他试图建立一个针对患者测试西多福韦的方案,但不得不放弃。“如果没有稳定的政府和稳定的医疗系统,你甚至无法考虑建立临床试验,”他说。

刚果内战仍在肆虐。卫生状况日益恶化。马尔堡热,一种可能与埃博拉相关的病毒性出血热,在该国的矿区爆发,并可能正在蔓延。约翰·霍普金斯大学的保罗·劳医生(刚果桑库鲁河卫生项目的联合主任)解释说,杀害平民、盗窃和毁坏医院设备,以及政府军和反叛部队征用吉普车和船只已司空见惯。与此同时,哈金斯已向妻子和孩子承诺,他不会再飞往任何战区。

目前大家只能假设,只要猴痘留在刚果或塞拉利昂和利比里亚(这些地方也曾发现猴痘)的雨林村庄,它就不会演变成重大威胁。但所有这些地区都是战区。来自反叛和政府派系的士兵都在刚果的感染区开辟了一条残酷的道路。士兵和难民都在行动。

没人愿意想象在金沙萨这个人口众多、拥挤不堪的城市里,猴痘会发生什么。

瘟疫与天花

天花根除的讽刺之一是我们从未了解天花是如何致死的。我们所知道的是,天花及其近亲猴痘,都属于正痘病毒家族,该家族与啮齿动物、牛、马、水牛、骆驼、猴子、猿类和人类纠缠不清。正痘病毒呈砖形,周围环绕着坚固的脂肪和蛋白质外壳,是所有动物病毒中最大的——刚好大到可以用高倍光学显微镜观察到。它感染生物体后,穿透动物细胞并在脾脏、骨髓和淋巴腺的细胞中繁殖,然后病毒将其颗粒释放到血液中。病毒到达皮肤最深层,然后向上扩散,产生特征性的硬的、疼痛的、充满脓液的病变。一些研究人员认为天花受害者死于中毒性免疫反应。但另一些人,如美国陆军传染病医学研究所的约翰·W·哈金斯,则认为天花受害者死于肺炎,就像90%以上的猴痘死亡病例一样。

天花不仅残暴,而且顽强。样本在室温下储存数年仍可能具有传染性。天花及其近亲就是生物学家保罗·埃瓦尔德所说的“坐等病原体”——坚固的传染原,足以停留在物体表面或空气中,直到宿主偶然经过。病毒可以通过咳嗽传播到空气中。它可以在脓疱脱落的病毒中存活。18世纪的英国指挥官杰弗里·阿默斯特认识到这种病毒作为生物武器的潜力。他建议将沾染天花的毯子分发给美洲原住民。

抗击痘病毒 在美国乔治亚州亚特兰大的疾病控制与预防中心和西伯利亚新西伯利亚的Vector实验室各存有一份合法的天花病毒样本。在过去的八年里,科学家和政府官员一直在争论是否销毁这些库存。但美国情报部门自1991年就知道苏联曾为生物恐怖主义目的培养天花病毒,后来的报告也指出朝鲜拥有这种病毒。参与关于天花未来公共辩论的人中很少有人能接触到这些信息——那些能接触到的人也没有透露。但天花的扩散自去年以来已成为公众所知,当时一位高级别俄罗斯叛逃者肯·阿里贝克开始公开谈论。美国政府现在正在非常认真地对待天花威胁。

三月,美国国家科学院下属的医学研究所准备的一份报告发现,保留备受争议的合法天花病毒库存最令人信服的理由是需要开发针对它的抗病毒药物。尽管一种较温和的天花病毒——牛痘病毒——已用于预防该疾病200多年,但这已不再足够。自1980年天花被根除以来,世界已经发生了变化。HIV感染的爆发导致人们免疫系统如此虚弱,以至于用于抵御生物恐怖袭击或猴痘的天花疫苗可能会杀死他们。然而,抗病毒药物可用于任何人,无论其HIV状况如何。

美国陆军传染病医学研究所的约翰·W·哈金斯正在研究一种名为西多福韦的药物,这种药物很有希望。西多福韦最初是为治疗一种可致艾滋病患者失明的病毒感染而开发的,它能抑制病毒繁殖所需的一种酶。如果该药物在人体内对抗猴痘的效果与在猴子体内一样好,它也可能有效地治疗天花——哈金斯说,甚至可能更有效,因为天花中一个氨基酸的单一差异使其对该药物更敏感。

尽管如此,给病人服用西多福韦仍存在问题。它可能损害肾脏,并且必须静脉注射。

包括口服西多福韦在内的更佳药物仍在开发中。五月,克林顿政府建议保留天花库存,理由是需要更好的抗病毒药物——这一决定得到了世界卫生大会的一致认可。