他有着黑色的头发,晒成赤褐色的皮肤,露出一口闪亮的牙齿,看起来就像是《阿拉伯的劳伦斯》片场走下来的演员。事实上,他是一名远离家乡的职业军人。阿里·阿拉希姆少校是一名沙特阿拉伯飞行员,被派往南加州的一处空军基地接受为期两年的精英训练。他对这次任职很满意,但有一个问题:持续不断的腹部绞痛和腹泻。“是食物有问题吗?”他想。午餐后,他一天要往返于飞行实验室和洗手间将近十次。

少校的肠胃问题困扰了他很多年,但从未像现在这样严重。在看了基地军医后,他开始服用抗动力药物。但问题并未消失,他一次又一次地返回诊所。然后有一天,他出现了腹部触痛和便血。

就在那时,一个正式的请求发出去了。沙特领事是否同意与我工作的大学医院的顶级消化科医生马克·格里芬会面?是的,答复回来了。一周后,马克为阿拉希姆少校做了结肠镜检查。第二天,我接到了通知。

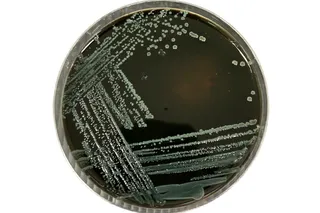

“克莱尔,你看到这个家伙的活检样本时,绝对不会相信。”马克说。“一开始我给他做内窥镜检查时,我以为他的黏膜跟溃疡性结肠炎一模一样:出血、鹅卵石状、糜烂。别管那个了。在显微镜下,他身上全是虫子。”

蠕虫——包括蛔虫、绦虫和吸虫——在人体入侵者中占据着特殊的位置。一方面,它们体型庞大,长度从四分之一英寸到三英尺以上不等。它们还利用自然界,有时借助鱼和蜗牛等中间宿主来完成其生命周期。一旦进入宿主体内,许多种类就会进行繁殖并产卵。

当我查看少校的活检样本时,我可以看到纠缠在肠道组织中的雄性和雌性蠕虫。旁边散落着带有侧向棘刺的锈褐色虫卵。稍加想象,这些虫卵看起来就像是长着喙状鼻子的脑袋,侧向指向一边。

对我这样的寄生虫学家来说,这种特征是仅有一个物种的标志:曼氏血吸虫(Schistosoma mansoni)。活检样本提供了活生生的证据:阿拉希姆少校感染了一种血吸虫,这种血吸虫与四种近缘物种一起,构成了世界上最致命的蠕虫瘟疫。目前,全球约有2亿人患有血吸虫病。由于水利工程项目(如水坝和灌溉系统)实际上促进了血吸虫的传播,未来几十年内,发展中国家的感染人数可能会增加。

淡水是血吸虫的主要栖息地。以随粪便排出的血吸虫卵的命运为例。如果受感染的人在淡水附近或淡水中排便,虫卵就会破裂,释放出胚胎。在微小的纤毛搏动的作用下,胚胎就像制导炸弹一样,精准地找到淡水蜗牛。一旦被侵入,蜗牛就会变成寄生虫孵化场,在接下来的几周内产生数千只分叉尾巴的血吸虫幼虫。这些被称为尾蚴的新生虫,有长达48小时的时间穿透人体皮肤,否则就会死亡。

现在想象一下热带地区的生活,那里是血吸虫的温床。无数的人类活动——洗澡、钓鱼、洗衣服——都会接触到水。如果附近有尾蚴,它们可以在短短三到五分钟内穿透皮肤,无需切口或裂缝。然后它们会刺破毛细血管,顺着血流到达它们的登陆点:遍布人体膀胱和肠道的静脉。

成年的血吸虫体长为四分之一到四分之三英寸。大多数在人体内寄生五到十年,尽管少数生命力顽强的可以存活二三十年。无论生命周期长短,一旦它们安顿在静脉通路中,就会不停地交配。也就是说,当雌性吸虫短暂地从雄性的垂直裂缝(“schist”)中脱离以产卵时除外。一条成熟的、成对的曼氏血吸虫雌性每天产卵100到300枚。

在考虑阿拉希姆少校的病例时,血吸虫卵是我真正担心的问题。它们像霰弹一样散布在腹部和盆腔,有时还会滞留在肺部、大脑和脊髓。每个虫卵周围都有炎症点,最终会汇聚成疤痕。当一个人感染血吸虫多年后,最终结果可能是疼痛、尿液带血、腹泻、肝脏和脾脏肿大,以及——在最糟糕的情况下——扩张的食管静脉,称为食管静脉曲张,它们可能像油井一样喷涌。

考虑到阿拉希姆少校体内大量的蠕虫,我认为他的组织虫卵数量是天文数字。任何并发症都有可能发生。因此,我在为他进行体格检查时格外小心。

“这里疼吗?”当我检查到他的下腹部时,我问道。当我按压在他发炎的结肠上时,少校痛苦地皱了皱眉。然后我的手指触碰到了他右肋骨下方膨大的肝脏的肉质半岛。我暗自 grimaced。肝脏和脾脏晚期炎症的证据——对血吸虫卵的慢性免疫反应——越来越强。

“首先,我们会做一个基线腹部CT扫描,”我告诉少校,“然后我们会给他开药。”

在受血吸虫病影响的世界大部分地区,X光和扫描在疾病管理中作用不大。在这些地方,有限的医疗资源的最佳用途就是大规模治疗。例如,在尼罗河三角洲,埃及学童每六到十二个月就会口服一次吡喹酮,这是一种安全有效的驱虫药。

然而,我们美国技术丰富的医疗系统运作方式不同。当我们治疗患有罕见疾病的患者时,高科技资源有时能让我们从旧疾病中学到新知识。

这就是我将阿拉希姆少校送去做腹腔内器官全面扫描的原因。正如我所料,他的肝脏弥漫性瘢痕,脾脏是正常大小的两倍。如果不治疗,他的病情在几年内很容易发展成完全的食管静脉曲张和致命的出血。因为少校可能被分配到世界任何地方,我担心当“大坝决堤”时,他会在哪里。

我给少校治疗了两疗程的吡喹酮,几个月后我重复了他的扫描。令我惊讶的是,他肿胀的器官看起来正常了。他说,将近一年来,他的腹泻和绞痛第一次消失了。

他终于可以全身心地投入到军事任务中。是的,他向我保证,他将在未来几年继续服用吡喹酮,以清除体内蠕虫的最后痕迹。

到那时,我的工作就完成了。但一个挥之不去的问题仍然存在。我问,阿拉希姆少校到底是怎么一开始感染上血吸虫病的?毕竟,他是在沙漠长大的。

“是的,当然,”少校笑着说,“一年中大部分时间土地都是干的。但是,请记住,我的家乡也是一个绿洲。当雨水来临时,就像任何一个男孩一样,我自然会玩耍嬉戏。”

啊,是的。谜题解开了。