1891年,一个人凭着一种直觉,就能将一支装满有毒细菌的注射器扎进另一个人的脖子里。

那一年五月,威廉·B·科利就是那个拿着那支可疑注射器的人,在一位名叫佐拉的35岁的意大利移民兼毒瘾者家中。可怜的佐拉被告知他可能只剩下几周的生命了,因为他咽喉处有一个鸡蛋大小、无法手术的肿瘤,导致他无法吞咽食物。佐拉最后一线生存的希望寄托在科利身上,这位29岁的骨科外科医生刚刚在纽约纪念医院完成培训。这位年轻的外科医生认为他手中握着治愈癌症的良方。

科利被当时的医学文献中提及的一些奇怪的癌症案例所吸引:患有无法手术的肿瘤的患者,在感染了丹毒(一种当时也可能致命的疾病,由链球菌引起,表现为发烧和皮肤发红、疼痛)后,竟然奇迹般地痊愈了。科利在医学文献中发现了47个类似的病例,并对这种明显的关联产生了浓厚的兴趣。他搜遍了纽约下东区贫民区,寻找一位根据医疗记录,在多次尝试切除肿瘤失败后,又感染丹毒从而使癌症消失的德国移民。科利最终找到了这个人,他身上留有伤疤,但已经摆脱了疾病,身体健康——在他被医生认为绝望的七年后。

这足以让科利直接进行人体试验,而佐拉将成为他的第一个试验对象。科利用会引起丹毒发作的活的化脓性链球菌填充注射器,并将其直接注入佐拉的肿瘤。这花费了一些时间——实际上,在五个多月的时间里,他进行了反复注射——但终于,在十月一次特别的注射后一小时,佐拉出现了浑身是汗发冷,体温飙升至105华氏度(约40.5摄氏度)。

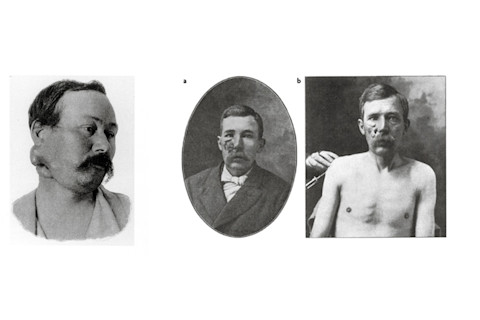

对于佐拉(左),科利的毒素引发的感染在几天内就使肿瘤液化。但毒素诱发的感染是不可预测的;右边的病人接受了63次注射后,肿瘤才缩小。有些病人死亡了。癌症研究协会/皇家学会医学会议杂志 01/1910/3(外科部分):1-48

在丹毒发作的剧痛中仅两天后,佐拉的肿瘤就开始液化并缩小;两周内,肿瘤完全消失了。佐拉的免疫系统在发烧感染的“召唤”下,将武器对准了肿瘤。根据后续报告,佐拉又健康地活了八年,最后因肿瘤复发在他的祖国意大利去世。

科利并不是第一个注意到这种能让佐拉和其他人多活几年甚至完全缓解的免疫系统令人着迷的特质的人。关于对抗癌症的感染,最早的记载可以追溯到公元前1550年,由埃及医生伊姆霍特普提出。他建议用敷料覆盖伤口,然后切开肿瘤,这种做法几乎肯定会导致感染。然而,科利是第一个研究和测试后来被称为免疫疗法的疗效的人,他通过这种方法来促使人体免疫系统对抗癌症。

在纽约公寓里与佐拉取得首次成功后,科利将余下的40年生命投入到完善他这种非传统的癌症治疗方法中。在此过程中,他既成为了一位全国闻名的癌症外科医生,又成为了一位备受争议的人物,直到1936年去世,他都顽固地捍卫着自己的疗法和声誉。如今,在他第一次历史性的成功一百多年后,癌症研究人员仍在沿着他当年开辟的道路前进。

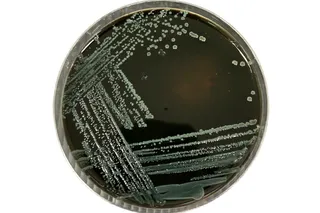

起伏 在佐拉接受治疗后的两年里,科利又用活细菌治疗了10名患者,但他的方法被证明极不稳定。有时他无法诱导感染;有时,患者反应强烈,但癌症却毫无好转。丹毒感染两次直接导致了病人的死亡。于是科利改变了方向,用两种死去的细菌——化脓性链球菌和粘质沙雷氏菌——制成了一种疫苗。当时的研究表明,后者与前者结合可以增强前者的毒性,从而在诱导发烧效应的同时,大大降低死亡风险。这种改进的混合物被称为科利毒素。

制药公司Parke-Davis & Co.从1899年到1951年向所有医生提供了各种配方的科利毒素,欧洲和北美的至少42名医生报告了用该毒素治疗患者的成功案例,尤其是在骨骼和软组织肉瘤方面。在一项1945年关于该毒素疗效的研究中,对312例无法手术的癌症患者进行了分析,其中190例被认为是治疗后肿瘤消退——治愈率约为60%。科利随后用他的毒素治疗了近1000名患者,并就此主题发表了150多篇论文。

他的疗法的广泛使用和大量的出版记录使科利在公众眼中成为了一位顶尖的癌症专家。科利作为癌症外科医生的成功也得到了应有的认可——他于1933年从纽约纪念医院退休,担任骨肿瘤科主任(他的儿子布拉德利被任命为他的继任者)。1935年,科利被授予英格兰皇家外科学院荣誉院士称号,成为第五位获得此殊荣的美国人。然而,就他的毒素而言,科利在医学界一直饱受批评,而且理由充分:他的突破建立在一个不稳固的基础上。

科利的研究有一个重大且致命的缺陷:他无法解释为什么他的毒素有效

科利可能是一位大胆的临床医生,他的工作帮助了数百名患者,但他不是一位科学家。他知道如何治疗他的病人,但他从未接受过实验室工作的训练,他的毒素研究也未能达到当时日益严格的科学标准。医生们批评科利实验控制和记录不严谨。例如,他将毒素注入试验患者的多个部位,却没有 propery 记录每次注射的位置。

尽管他尽了最大努力,该毒素充其量仍然是不稳定的:当时生产了13种不同的毒素配方,其中一些混合物的效果比其他更好。此外,每位患者对毒素的反应都不可预测,而且毒素仍然有时是致命的。

但即使科利更严谨一些,他仍在与医学界的斗争,当时医学界坚信任何不需要手术就能治愈的癌症都意味着“疾病”被误诊为癌症。此外,许多医生很难将《希波克拉底誓言》与对已经饱受痛苦的患者诱发可能致命的感染的想法联系起来。

20世纪初,放射疗法也是一种新兴的癌症治疗方法,而国家最杰出的癌症病理学家詹姆斯·欧文(James Ewing)则极力主张用这种有前景的新方法治疗患者。欧文恰好也是科利的老板和最大的反对者——这从来不是一个好组合。欧文禁止科利在纪念医院内使用他的毒素。

科利的研究有一个重大且致命的缺陷:他无法解释为什么他的毒素有效。它们就是有效(有时)。直到他去世的那一天,科利依然固执地相信微生物导致癌症——这一理论早已被医学界驳斥——以及他的毒素以某种方式杀死了体内引起癌症的微生物。

他一定不是唯一持有这种信念的人。在科利去世15年多后——他不是死于癌症,也不是死于具有讽刺意味的丹毒感染,而是死于慢性憩室炎——Parke-Davis公司继续生产科利毒素,尽管化疗和放疗已经成为癌症治疗的主流。然而,到了1962年,美国食品药品监督管理局拒绝承认该毒素为经证实的药物,并禁止将其用于治疗癌症。尽管如此,科利毒素的遗产并没有被遗忘。

科利得到平反 在接下来的几十年里,研究人员小心翼翼地探索着免疫疗法那浑浊而难以捉摸的水域。自20世纪60年代以来,医学界一直在争论免疫系统是否能够被激发来发动反肿瘤攻势。直到最近,研究人员才最终证实,是的,我们的免疫系统确实被编程用来对抗癌症。

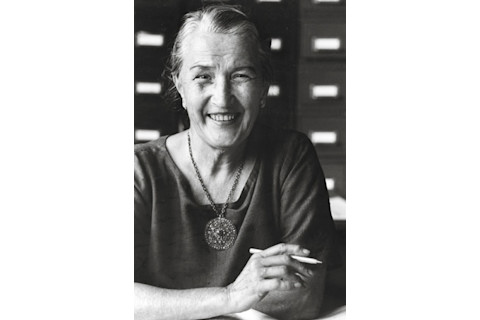

威廉·科利的女儿海伦·科利·诺茨(Helen Coley Nauts)继续为之奋斗。癌症研究协会

科利的女儿海伦·科利·诺茨(Helen Coley Nauts)为让父亲的遗产保持相关性付出了巨大的努力。父亲去世后,她将毕生精力投入到研究他的毒素和回顾他的工作。尽管诺茨本人没有接受过正规的医学培训,但她发表了18篇以上的专著,并找到了500多名成功接受她父亲毒素治疗的患者。1953年,她创立了癌症研究协会(Cancer Research Institute),该协会至今仍在,以纪念她的父亲并推动免疫疗法研究领域的发展。直到2001年去世,诺茨一直在不懈地——有些人甚至可能认为她痴迷于——努力让她的父亲的工作得到主流癌症研究人员的重新评价。她基本上成功了。如今,免疫疗法是癌症研究中一个迅速崛起的领域,因为科学家们终于弄清楚了免疫系统的细微之处,制药行业也加入了这场游戏。癌症研究协会的首席执行官兼科学事务总监吉尔·奥唐奈尔-托梅(Jill O’Donnell-Tormey)表示:“免疫疗法可能是目前最热门的癌症研究领域。”她指出,生物技术公司正在大力投资免疫疗法研究,而目前在美国进行的约6000项癌症临床试验中,约有40%包含某种形式的免疫疗法。

“我已经在(癌症研究协会)工作了28年,我从未见过这个领域的兴奋度如此之高,”奥唐奈尔-托梅说。“在过去的几年里,一切都变得明朗起来。科学理解的进步帮助我们建立了一个合理的解释,说明这如何运作,而现在我们可以将这些与临床结果相结合。”

2010年,FDA批准了Provenge,这是一种癌症疫苗,能激发男性患者的免疫系统攻击前列腺癌细胞,使患有晚期癌症的患者能够多活几个月。Provenge向研究人员证明,主动免疫疗法可以获得FDA的批准。

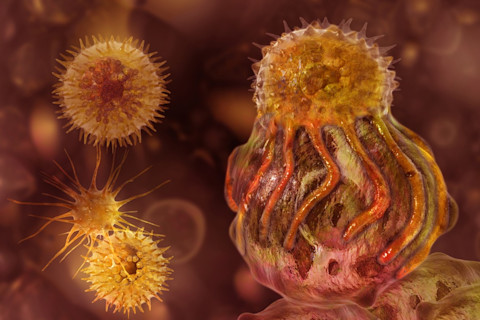

次年,FDA批准了另一种免疫疗法药物——ipilimumab,用于治疗黑色瘤。这种药物能阻断T细胞表面的蛋白质受体CTLA-4,CTLA-4充当分子刹车,阻止免疫系统过度反应。Ipilimumab阻断CTLA-4信号,使T细胞能够对癌细胞发动全面攻击。

尽管科利无法精确解释他的毒素为何以及如何起作用,但现代免疫疗法能够帮助免疫系统的T细胞识别特定的癌细胞并攻击它们。Mike Werner/Science S

美国国家癌症研究所肿瘤免疫学与生物学实验室主任杰弗里·施洛姆(Jeffrey Schlom)说:“从那时起,大型制药公司就开始嗅到风声,并对免疫疗法产生了浓厚的兴趣。”

堪萨斯城BioMed Valley Discoveries就是这些热衷于免疫疗法的制药公司之一。BioMed的一个项目涉及一种非传统的穿透癌症“盔甲”的方法,该团队的方法无疑会让科利会心一笑。BioMed团队通过向肿瘤注射一种经过弱化的土壤细菌——产气荚膜梭菌(*Clostridium novyi*)——成功地治疗了老鼠、狗和一名人类。与科利最初选择的细菌一样,产气荚膜梭菌在其自然状态下也有其“阴暗面”:它会导致食肉的、可能致命的感染。但研究人员使用的产气荚膜梭菌版本被剥离了产生特定毒素的能力。向狗注射产气荚膜梭菌孢子,导致肿瘤尺寸迅速减小,甚至在16只试验犬中有3只完全消除了肿瘤。当该团队向第一位人类注射细菌时,仿佛研究人员回到了佐拉在纽约公寓的时代。

Atlas Venture的合伙人、前BioMed Valley研究员、该研究的资深作者Saurabh Saha说:“科利一个世纪前就给他的第一位病人注射了,他所观察到的与我们在第一位病人身上看到的情况几乎相同。与科利观察到的时间框架相同,我们的病人出现了发烧,肿瘤开始肿胀,然后开始缩小。”

产气荚膜梭菌是治疗癌症的“双管齐下”的武器:它在肿瘤中萌发并释放出杀死癌细胞的酶,而且它也可能触发一种类似于科利毒素的免疫反应。由于产气荚膜梭菌只能在缺氧环境中生存——肿瘤通常缺氧——因此当细菌到达健康、富氧的组织时就会死亡,从而避免了附带损伤。从本质上讲,这些注射是从内向外进行高度精确的生物手术。

免疫疗法的复兴 BioMed Valley引人入胜的产气荚膜梭菌疗法仍处于早期测试和研究阶段,它只是众多日益兴起的免疫疗法之一。2014年12月,FDA批准了Opdivo(nivolumab),它与ipilimumab一样,是另一种免疫检查点抑制剂,用于治疗黑色瘤。(Opdivo只是以不同的方式施加制动。)作为后续行动,FDA于2015年9月批准了首个联合使用nivolumab和ipilimumab治疗某些转移性黑色瘤患者的癌症疗法。

研究人员还在尝试另一种形式的免疫疗法,称为过继细胞转移。这种疗法通过收集然后重新注入患者的肿瘤浸润淋巴细胞——具有抗肿瘤能力的细胞,它们深入敌后。其理念是,这些细胞可能存在于体内,但它们的数量不足以产生抗肿瘤作用。因此,科学家们选择具有最强抗肿瘤活性的淋巴细胞,在实验室中培养大量,然后将其输注回患者体内。

美国国家癌症研究所的施洛姆说,研究人员面临的下一个挑战是找到方法将不同的免疫疗法药物组合成单一疗法,并在临床试验中衡量其疗效。他说,当组合使用时,不同的增强免疫系统的药物可以产生更好的抗肿瘤效果。当免疫疗法与化疗等其他癌症治疗方法结合使用时,情况也是如此。然而,测试新的组合带来了完全不同的问题。施洛姆说:“其中许多药物是由不同的公司制造的,让它们协同工作将会很困难。”

在1891年那个决定性的日子之后的一百多年,科利的遗产可能比以往任何时候都更加相关。今天的免疫疗法研究人员不仅需要借鉴科利曾经推崇的方法,还需要他的那种坚韧不拔的个性。但大趋势无疑在转变,坚持不懈正在获得回报。

Saha说:“我最钦佩科利的坚韧不拔和固执。尽管他的同事们不支持,但他仍然坚持他认为是一种有效的消灭癌症的方法。不幸的是,他曾一度被边缘化,但这个领域在100年后得到了复兴。”

[本文最初刊登于纸质版,题为“想法的萌芽”。]