他们称之为查克医生,他手持电动刀站在尸体旁,准备进行第一次切口。刀子嗡嗡作响,将酥脆的棕色皮肤从胸部剥离,深入到下面结实的白色肉体。医生自信地挥舞着刀子,哼着小调,仿佛他从骨肉分离中找到了乐趣。他的两个兄弟,病理学家马蒂和麻醉师弗兰克,站在旁边,随时准备提供建议。(大哥杰伊正在待命。)

瓦坎蒂兄弟——(从下至上)杰伊、查克、马蒂和弗兰克——是组织工程领域最杰出的科学兄弟。

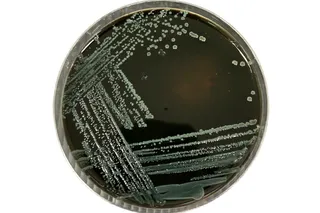

他们的许多突破包括:实验室培养的软骨。瓦坎蒂兄弟针对受伤或畸形耳朵的解决方案:培养新耳朵。这里,一块可生物降解的聚合物被塑造成耳部基础软骨的形状,甚至包括耳垂,然后植入患者自身的细胞。

那是在十一月的最后一个星期四,病人已经去世,这是一只23磅重的火鸡,烤制出来供聚集的瓦坎蒂家人享用。当查克嗡嗡地切着白肉和黑肉时,大人们啜饮着雷司令,孩子们和弗兰克叔叔则大口喝着可乐。桌上堆满了配菜。总而言之,这一幕对于感恩节来说是再平常不过了。

然而,很快就会发现瓦坎蒂兄弟一点也不平常。约瑟夫(杰伊)、查尔斯、马丁和弗朗西斯·瓦坎蒂作为研究人员在新兴的组织工程领域共同工作,这是一个他们几乎发明出来的学科。他们正在努力创造的,无非是实验室培养的人体器官,由患者自身的组织生产。他们的工作迫切需要——在这个国家,每年约有10万名患者因为器官捐献不足而死亡,而许多通过移植获救的人最终也因为捐献器官被排斥而死亡。

在瓦坎蒂兄弟希望建立的新世界里,一个出生时没有肠道注定要死亡的婴儿,将获得一个由她自身细胞培育出来的新肠道。作为孩子的产物,这个新肠道将永远不会被排斥。瓦坎蒂兄弟说,想象一个世界,在那里,患病的胰腺、肺和脊髓可以像更换旧雪佛兰的变速器一样容易。想象一个世界,在那里,救赎在孵化器中生长。想象一个世界,在那里,希望是必然的。

到目前为止,人工皮肤和软骨是外科医生唯一可用的实验室培养组织。但这种情况即将发生如此迅速的变化,以至于即使熟悉这项研究的医生也会发现难以理解其可能性。直到1996年,查克和杰伊·瓦坎蒂才召开了他们 fledgling 的组织工程学会的第一次会议。今天,他们的两位前同事,波士顿儿童医院的儿科泌尿科医生安东尼·阿塔拉和杜克大学研究员劳拉·尼克拉森,已经完成了看似奇迹的工作——阿塔拉成功地将实验室培养的膀胱植入比格犬体内,尼克拉森则在她的实验室里培养出了新鲜的猪动脉。今年,仅在美国就有超过50个实验室竞相制造人造人体部位。所有这些实验室的研究人员都受惠于瓦坎蒂四兄弟的五项突破。

突破一:我们如何制造支架?

兄弟们在奥马哈长大,父亲是牙医,母亲为了结婚,在读医预科时差六个学分就停止了学业。家里有八个孩子,钱总是很紧。大哥杰伊渴望去哈佛。他父亲有一天把他拉到一边,告诉他,他可以通过常春藤盟校的方式努力学习,或者免费去父亲任教的克赖顿大学。杰伊不情愿地选择了克赖顿,但很快就作为外科实习生进入了哈佛。他的兄弟们也得到了同样的讲话,也去了克赖顿,最终追随杰伊来到了马萨诸塞州。

与此同时,在哈佛医学院最大的教学医院麻省总医院工作时,杰伊目睹了源源不断的病床运送无法挽救的儿童。“我一直认为当一名儿科外科医生是最令人满意的手术,”他说。“你从最无助、最脆弱的人类开始,诊断出一种潜在的有害疾病,明确地处理它,通常通过手术干预,然后将孩子送回家,让他们可能再活80年。”但是杰伊看到太多孩子需要新的肝脏、膀胱、肠道。器官不够用;希望也远远不够。杰伊·瓦坎蒂决心解决这个问题。

他知道,1979年,麻省理工学院的工程师尤金·贝尔(Eugene Bell)已经将皮肤细胞培养成平整的组织薄片。杰伊与他在麻省理工学院的同事、化学工程师罗伯特·兰格(Robert Langer)一起,着迷于如何将贝尔的工作从二维扩展到三维。

组织工程的首要挑战是让标本细胞能够生长。刚从人体中取出的细胞群寿命不长。它们需要氧气、大约98华氏度的温度和营养。因此,组织工程师不会浪费时间。他将细胞放在培养皿中,加入液体营养物质——碳水化合物和氨基酸效果很好——然后将它们放入培养箱中。如果运气好的话,它们会增殖,几天内就能产生足够的细胞,被认为是组织。尽管这个过程到目前为止令人惊叹,但它相对无用,因为组织团块对患者几乎没有用处。组织工程师必须说服细胞从一堆毫无意义的肉变成一个有功能的器官。

杰伊和兰格的设想很激进——用塑料建造一个支架,细胞可以在上面构建一个三维器官。“我们最初设想的器官是肝脏,”杰伊回忆道。“我认为可降解塑料将是一个理想的支架。我从细胞生物学工作中知道,细胞会附着在塑料培养皿上进行体外培养,并在它们沉淀到培养皿底部时分泌自己的支架。我还知道你可以处理塑料表面,使它们更容易引起细胞附着。”

但尤金·贝尔已经有记录在案:塑料聚合物根本不能用作支架。他驳斥这个想法是愚蠢的。这个词一直让杰伊耿耿于怀。

1986年夏天,杰伊带着家人去了科德角。孩子们在海浪中玩耍时,他坐在防波堤上,苦思冥想。你可以让细胞在聚合物块的外部生长,在那里它们很容易获得氧气和营养,但内部则是另一回事——你不如尝试在篮球里面种植盆栽。杰伊眼角瞥见一片海藻在水中漂浮。然后他恍然大悟。大自然,最初的组织工程师,已经解决了这个问题。海藻橡胶般的表皮下是一个由细小空心分支组成的网络,它将新鲜氧气输送到生物体中,同时排出废气。杰伊拍了一整卷那片海藻的照片,并在当天结束前打电话给兰格。他们决定,支架内部必须轻盈透气,就像拉糖一样。建造分支,细胞会完成其余的工作。

如今,这在世界各地的实验室都是游戏计划。组织工程师构建一个多孔的三维器官聚合物模型,将营养液和活细胞喷洒到结构上,进行培养,然后等待。“这很合理,”杰伊说,“因为细胞被设计成生活在三维空间中并发挥功能,所以它们在这种环境中生长得最好。”随着时间的推移,可生物降解的框架通过水解过程溶解在体内,直到剩下的是完全有生命的组织。

现在,当杰伊与年轻的组织工程师交谈时,他有时会在投影仪上放映一张透明胶片,上面显示《韦氏词典》中“fatuous”一词的定义:“自鸣得意或愚蠢地愚蠢”。他的目的是鼓励他的继任者相信自己的直觉,勇往直前,无视可能阻碍他们的批评。

突破二:首次人体实验

1989年,查克和他的团队(当时也设在麻省总医院)向一家顶级期刊提交了一篇论文,宣布他们已经培养出了一块人体软骨。但论文被直接拒绝了:“没有实际意义,”审稿人写道。

上图:活细胞已殖民一个坚硬的框架,成为一个功能齐全的气管,随后植入羊体内。中图:由于细胞在生长成为身体一部分之前需要一个结构来栖息,瓦坎蒂兄弟将一块手术珊瑚雕刻成患者拇指骨的形状(左),使用模具制作耳支架,并用棉状可生物降解的聚合物纤维填充受损的脊髓(下)。

查克惊呆了。没有实际意义?他将其视为一个挑战。于是他向整形外科医生提问:最难修复的软骨结构是什么?他们毫不犹豫地回答:人耳。每天都有婴儿出生时耳朵发育不全;儿童和成人因车祸失去耳朵。软骨介于骨骼和皮肤之间,是一种难以处理的物质,而耳朵是人体形状最复杂、最显眼的一部分。

因此,查克和他的团队决定建造一个。他们需要一个非人类的活宿主,所以他们将一个耳支架植入到一只他们昵称为“耳龙”的无毛实验鼠的褶皱皮肤下。这只老鼠背上长出了一只耳朵。这个图像被传遍了世界各地的编辑部。面对公众和同事对其动机的质疑,查克不得不解释说,他只是想向医学界展示什么是可以做到的。

1994年4月,查克和杰伊有机会在一个人类身上证明什么是可以做到的。他们遇到了12岁的肖恩·麦考马克,他出生时胸骨突出,左躯干皮肤下没有软骨或骨骼。他的心脏没有保护,可以看到在皮肤下跳动。作为一名少年棒球联盟投手,他急需一个胸壁。波士顿儿童医院让瓦坎蒂兄弟进行了一个非常奇特的手术,食品和药物管理局对此没有监管规定。医生们从肖恩的胸骨中提取软骨细胞,播种在一个扁平的圆形支架上,大小约如一张光盘。在营养液中,细胞增殖并渗透聚合物。几周后,这个结构被植入肖恩的胸部。随着他的身体成长,它将这个心脏保护罩融入其中;七年后,他是一名明星小轮车赛车手。

1998年,机械师劳尔·穆尔西亚的左拇指在货运电梯中被压碎并截断。查克和他的团队,当时在伍斯特的马萨诸塞大学,迎接了挑战:我们能为这家伙长出一个新的远端指骨吗?查克将一块手术珊瑚雕刻成拇指的形状,将穆尔西亚的骨细胞植入其中,几周后,他有了一个可以植入的拇指指骨。那时报纸都在尖叫“试管拇指”,查克接到了食品药品监督管理局(FDA)的电话:你们在那里干什么?

自肖恩·麦科马克的手术以来,FDA已经制定了一套管理培养细胞的法规。手术珊瑚已获得FDA批准,FDA已决定可以未经批准植入自体细胞——即从患者自身细胞中培养的细胞。但是,如果医生将两种FDA批准的技术结合起来,则该技术需要单独批准。他们告诉查克,你可以植入新骨,但绝对不能植入任何组织工程软骨。“我问该怎么办,他们建议我申请追溯批准,我也照做了,”查克说。

最终,穆尔西亚得到了一个新拇指尖,但查克不允许在上面附着软骨或肌腱。在2001年5月发表在《新英格兰医学杂志》上的一篇论文中,查克和他的同事报告了这个病例,包括穆尔西亚最近活检的喜人结果:大部分珊瑚仍然存在,但其孔隙已被穆尔西亚自己的细胞填充。更令人惊讶的是,新细胞正在智能地改造珊瑚,使其看起来更像人类的拇指骨。

如今,世界各地的组织实验室的研究人员已经超越了拇指和耳朵,努力培养更重要、更复杂的组织结构。在寻找万无一失的方法时,他们不断调整变量:动脉的最佳聚合物是什么?气管呢?他们飞赴研讨会,提交论文,发送电子邮件,以了解其他实验室的进展。这些交流是文明的,甚至是优雅的,但空气中常常弥漫着一股竞争的暗流。

突破三:奇迹细胞

瓦坎蒂兄弟把手足之争提升到了一种艺术形式。例如,杰伊知道,如果他正在麻省总医院为住院医生招募申请者,那么这位未来的组织工程师很可能已经拜访过马萨诸塞大学的查克和马蒂,他们会告诉他:“如果哈佛提供一个职位给你,你应该考虑一下,仅仅因为那是哈佛。如果马萨诸塞大学在组织工程领域提供一个职位给你,你应该接受,因为我们更优秀。”

在瓦坎蒂兄弟修复他的胸部之前,肖恩·麦考马克说:“我从不在朋友面前脱衬衫。现在我光着膀子洗车。即使是小事也意义重大。”

查克说兄弟们彼此之间“非常有竞争力”,但不是破坏性的。他们以一如既往的愉快方式互相开玩笑,但他们知道自己是安全的。“和自己的兄弟一起工作绝对更好。你信任自己的兄弟,这种信任是无法给予别人的,”查克笑着补充说,“如果我们中的一个人做了什么打破了这种信任,我们总是可以去告诉妈妈。”

他们的竞争与少数科学家才能享受的亲密关系相平衡。“你不必像与同事分享想法那样跳舞,”杰伊说,“双方都试图保持礼貌。如果你和你的兄弟打交道,他可以说,‘你知道,那真的很蠢。’这是一种高效解决问题的方式。另一方面,如果他说,‘那真的很聪明,’你就知道那是真诚的。”

这种动态促成了他们最令人震惊的突破,这项突破于去年秋天公布。

1996年,查克说服了病理学家马蒂离开内布拉斯加州,到伍斯特与他会合。查克对一直使用的脆弱的成人组织细胞越来越感到沮丧。大多数细胞在没有氧气供应的情况下无法存活超过30分钟。胎儿干细胞更强健,但获取它们存在争议。

查克告诉马蒂找一个替代方案:“在成人组织中寻找干细胞。”

他立刻回答:“它们不存在。”

“它们必须存在,”查克坚持说,意在把他的观点讲清楚,“如果人体不断地自我修复,它一定在某个地方有未成熟的细胞。找到它们。”

“你疯了,”马蒂告诉他。

“只管做。”

“如果我那样和除了家人以外的任何人说话,”查克说,“他就会回家告诉他妻子我有态度问题。”相反,马蒂决定试一试。15个月来,他从活体动物身上抽取细胞,结果却看着它们死去。他从其他研究人员为他们的工作牺牲的实验动物身上搜罗。他用手术刀刮下肉体,并将其溶解在酶中。他对着放大200倍的所得肉汤凝视,却一无所获。在每次员工会议上,马蒂都无话可说。这变得令人尴尬。

一天,他透过显微镜,看到了微小的圆形结构。成人组织细胞大约15微米宽。马蒂看到的细胞只有3微米宽。他开始向周围的人展示。每个人都说它们太小了,不可能是干细胞。只是碎片。垃圾。

疲惫不堪、心情沮丧的马蒂站在实验室里,凝视着装着细胞汤的烧瓶,心想:“是扔进垃圾桶还是放进孵化器?”由于他不明白的原因,他把它们放进了孵化器。三天后,那些微小的垃圾斑点增殖了。更重要的是,在把它们放进孵化器之前,它们已经缺氧了一个多小时,这是成人干细胞无法承受的考验。

在员工会议上,马蒂成了焦点。最终有人问:你把这些细胞叫做什么?私下里,马蒂已经开始称它们为“孢子样细胞”。它们有一种淡淡的原核生物,孢子般的外观。直到25亿年前,地球上的生命仅限于细菌和藻类,它们通过单细胞结构(称为孢子)进行繁殖,这些孢子在被唤起创造新生命之前一直处于休眠状态。随着时间的推移,原核生物演变成真核生物,即多细胞生物。马蒂想到这一点时,脑子一片混乱:如果最原始的进化和自我修复过程仍在我们体内进行,那会怎样?在麻省总医院杰伊的会议上,他的注意力被杰伊低声吟唱的“真菌、真菌、酵母、酵母!”打断了。

几周后,查克打电话提出建议,但马蒂打断了他。他现在着了魔,一直在检查他能弄到手的每一块组织,并在每一块中都分离出了孢子样细胞。他在杂货店买了一盘鸡肝。即使在那里,他也找到了它们。

马蒂目瞪口呆,但作为查克,他迫不及待地想要提高赌注。他说,把它们冷冻起来,然后煮熟。马蒂把它们降到零下121华氏度。细胞存活了。他把它们放在187华氏度下30分钟。它们仍然活着。

马蒂试图克制自己的兴奋。他很早就明白,在新发现之前,谨慎地将数据掌握在手中是明智的。当他向古伊多·曼乔(Guido Manjo)展示他的工作时,他的信心倍增。曼乔是一位在麻省大学授课的杰出意大利裔病理学家。曼乔的建议是:测试这些细胞的DNA——并尽快发表。然后是最高的赞扬:“瓦坎蒂医生,”这位资深科学家说,“您可能发现了一种尚未被描述的自然基本过程。”

曼乔说得对。细胞中存在DNA,而且在生物学史上,从未有人在哺乳动物组织中发现过如此微小的结构。它们正是瓦坎蒂兄弟梦寐以求的细胞:它们可以在体内没有氧气的情况下存活数天,直到血管生长来供应它们。马蒂最近的研究表明,这些细胞实际上可能分化成不同于其来源器官的组织。

经过适当的培养,它们像草原上的草一样生长。伍斯特实验室的团队已经用它们培育出了从视网膜杆状细胞和锥状细胞到肝脏、骨骼、筋膜、皮肤和心脏组织的一切。他们从糖尿病胰腺中提取出孢子样细胞,并在12周内培育出了产生胰岛素的胰岛。他们从活羊肺中切下一个高尔夫球大小的部分,用播种了肺部孢子样细胞的支架填充伤口,并观察到肺部在八周内整合了新组织。每个人都惊叹不已:肺是人体中最复杂的器官,至少有六种不同类型的组织。

突破四:寻求脊髓愈合

马蒂的发现为伍斯特迄今为止最令人惊叹的实验铺平了道路。1998年夏末,瓦坎蒂团队将播种有孢子样细胞的支架插入八只实验鼠的断裂脊髓中。他们希望新的组织能弥合间隙。但首先,团队给自己争取了一个大好机会。断裂脊髓中的神经末端瘢痕会干扰愈合。因此,他们在脊髓切断后立即植入支架,在瘢痕形成之前。细胞迅速将自己缝合到现有脊髓的纤维中,瘫痪的大鼠在其先前瘫痪的肢体中恢复了显著程度的感觉和运动。“10天后,”查克回忆说,“你可以看到它们的脚趾有轻微的抽搐……三个月后,一些大鼠可以后腿站立,并吃你喂给它们的东西。”几个月后,其中一些大鼠甚至能够行走。

瓦坎蒂兄弟不仅一起工作——他们还一起玩。他们互相拜访,轮流在假期招待对方;他们经常通电话;他们在查克家附近的一个湖上一起钓鱼;他们甚至互相帮助修理汽车。

与此同时,在杰伊位于麻省总医院的实验室里,弗兰克——麻醉师,也是兄弟中最小的一个——对同一个问题产生了兴趣。弗兰克最初从事中风研究,并取得了几项突破。例如,他是第一个意识到在有中风风险的患者,如手术期间,稍微降低体温可以最大程度地减少并发症的人。这种对神经学的兴趣发展成为对脊髓修复的着迷。

弗兰克怀疑脊髓中被切断的纤维无法抵抗一条容易生长的路径,沿着这条路径它们可以重新生长并相互连接。因此,他使用激光在他的支架上钻出微小的隧道,然后在他切断大鼠脊髓后立即将支架植入其中。

这个程序符合他的个性。弗兰克喜欢建造东西,以至于他差点没有像他的兄弟们一样成为医生。十几岁的时候,他想成为一名工程师,但注意到尼克松摧毁太空计划后,工程师很难找到工作。他渴望一份能与小玩意打交道的工作。医学实验室吸引了他,但从技术员的心态转变为生物学家的心态将是一个挑战。尽管如此,他还是驾驭了他内心的瓦坎蒂,努力学习,23岁时宣誓就职。

现在他是一名经验丰富的机械师,周末在实验室里独自钻着2毫米的孔,这是他更喜欢的。起初,他的想法似乎正在走向成功。短短六周后,脊髓组织似乎几乎取代了支架。遗憾的是,对大鼠的影响从好坏参半到微不足道。有些死了;有些活下来,但也只能勉强动动脚趾。“不够,”弗兰克说,“我希望看到它们跳绳。”

分析他的失败,他发现他可以改善恢复中的老鼠的生命支持系统。重新设计这项研究让他想起了蝾螈:“如果蝾螈的脊髓受损,它们可以修复。它们不会形成疤痕。但在哺乳动物中,脊髓会形成疤痕……在某个时候,形成疤痕的能力一定是进化的优势。”

随着生物变得越来越复杂,组织需要更多的氧气才能发挥作用。弗兰克认为,这损害了我们的再生能力。如果人类脊柱受损,细胞就无法忍受与血液和氧气分离。疤痕组织会涌入,掩盖损伤。弗兰克推断,如果我们曾经拥有治愈的能力,我们一定能够恢复它,他打算找出如何恢复。

他的想象力和好奇心已经超越了医学。他开始撰写物理学论文,其中一篇已在著名期刊上发表。“除非你冒险,否则你无法推动科学进步,”他说。“这就像修复脊髓一样。大多数人认为你疯了。但要取得任何成功,你必须让你的思绪漫游。你必须寻找关系,看看事物如何契合。这很美。但这并非科学方法。”

突破五:泡沫之心

迟早,所有组织工程师都会被身体对氧气的需求所困扰。组织工程最初的成功在于孵化皮肤、骨骼和软骨并非偶然,这些组织可以在体内存活数小时,直到血管慢慢附着。“现在我们正在进入肝脏和心脏等器官,它们太厚了,无法以这种方式工作,”杰伊说。“为了生存,它们需要氧气,需要营养,需要排出废物。”它们需要一个循环系统。但是,如何诱导细胞生长成像毛细血管网络一样复杂的东西呢?

当活细胞被放置在这个硅晶圆支架上时,它们会生长成三维毛细血管,其中最小的毛细血管直径仅为人头发的十分之一。

如今,杰伊与麻省理工学院和德雷珀实验室的研究人员一起,开始了一项激进的方案:他们正在硅晶圆上蚀刻血管。然后将细胞沉积到晶圆上,在那里它们生长成直径仅为微米且形状像分支血管的电路。随着时间的推移,整个脆弱的薄片可以从晶圆上取下,血管像雪茄一样卷起来,或者像跳棋一样堆叠起来,以构建一个循环结构。它们确实有效:杰伊和他的团队喜欢向参观者展示一段视频,视频中血细胞像溪流中的水一样流经人造血管。这个项目使他们离应对迄今为止最大的挑战又近了一步。

实验室的一个角落里,躺着一个绵羊心脏的聚合物模型。为了建造它,杰伊和他的团队取了一个真正的绵羊心脏,将液体塑料泵入其血管中,然后将组织溶解在一种食肉酶的浴液中。当杰伊看到第一个模型时,它看起来像一个泡沫塑料球。“我以为他们弄错了,”他说。“然后我们在显微镜下观察,发现:这些都是毛细血管。它向我们展示了我们要去哪里。在心脏这样的器官中,循环就是结构。”麻省理工学院的工程师已经根据模型的规格设计了一个支架,这是这条道路上的又一大步。

总有一天,杰伊和他的团队会将细胞植入支架,并尝试让它们长成一颗心脏。但这还需要很长一段时间。与此同时,杰伊的实验室正在进行一些较小的项目,例如为天生没有食道或食道缺失一部分的儿童建造食道。在1938年之前,这种被称为食道闭锁的疾病总是致命的。后来医生开始使用皮肤来制作替代品。20世纪50年代,他们发现了今天使用的技术,即用一段结肠来替换缺失的部分。然而,这种技术与食道癌的高发病率有关。一个按需生长的器官将是天赐之物。

瓦坎蒂家族不能休息。

“成为儿童外科护理专家是我的一大动力,”杰伊说。“我确信我们的西西里裔美国文化传统给我们烙印了照顾和培养儿童的首要性。我们是在一个有八个孩子、一个大家庭,包括祖父母、曾祖父母和许多表兄弟姐妹的家庭中长大的。”

在奥马哈长大,这四兄弟情不自禁地学到了这一课——甚至更多。从他们的父母乔安妮和查尔斯那里,他们知道没有任何理论、问题或设计是荒谬到不值得探索的。他们长大成人,内心深知他们并非仅仅为自己而努力。他们失去了父亲,父亲通过一生奉献给家庭、学生、病患和科学,教会了他们这一课。他于1994年死于心脏病,每年感恩节餐桌上聚会的人们都很想念他。但他们的母亲仍在身边,毫不犹豫地提醒他们,他们来到这个世上是为了造福他人。

查克自己的经历使他对父母灌输的价值观有了更深刻的理解。九年前,胸痛使查克接受了血管造影。结果显示他的左冠状动脉完全闭塞。他通过锻炼减掉了30磅。生活看起来很好。然后五年前的一天,当他坐在办公室里时,他的心脏又发出了警报。尽管疼痛剧烈,他还是冷静地指示秘书取消六周的预约,并打电话给急诊室,同时呼叫他的心脏病专家。

“我想我需要过来一趟,”查克告诉他。

“两三天后我可以见你。”

“也许我没有说清楚问题的严重性,”查克说,“我相信我们谈话时我正在心肌梗塞。”

他没有害怕。否认把危险从他脑海中赶走了。又一次血管造影后,医生告诉他三条冠状动脉都闭塞了。有趣,查克想:我的诊断是正确的。他们说,你需要立即进行搭桥手术。他拖延着,列举了其他手术。你能尝试这个或那个吗?嗯,是的,我们可以尝试所有这些,但你就会死了。我们现在就做。

于是,就轮到了这位治疗师自己的细胞反抗,他的胸骨被锯开,摊开,心脏暴露在灯光下。在他昏迷之前,他仍然好奇:我不知道我是否会死去。

就在那时,他明白了。即使在你最绝望的时候,也不仅仅是为了你自己。没有哪个生命是如此。

“当你离开时,”他现在说,“你真正拥有的是人们记住你的东西。我意识到我希望人们说,‘他为人类做了好事。为人类做了好事。’”

《组织工程学》期刊发表最新的尖端研究。其网址是www.liebertpub.com/TEN/default1.asp。