也许是我的布鲁克林血统在说话,但对我来说,城市是一种自然现象:蚂蚁筑巢,蜜蜂造蜂巢,人类建城市。这些殖民地,实际上都是一个超有机体。它们都必须通过摄取资源来生存,然后思考如何处理产生的废弃物。最具创新性的有机体和社区会想出办法将废弃物回收利用,将其转化为建造更多住房、新附属物或进一步增长的原材料。

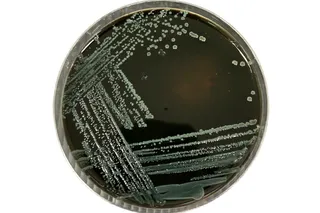

利用废弃物而非被其淹没的能力对蚂蚁和蜜蜂来说是天生的,但对我们来说却一直很棘手。现代城市似乎总是徘徊在这样或那样的危机边缘,无论是化学的还是微生物的。如果污染没有让你生病,流感也会。然而,与城市过去面临的生存挑战相比,这些担忧都显得微不足道。

史蒂文·约翰逊在他的新书《幽灵地图:伦敦最可怕的流行病及其如何改变科学、城市和现代世界的故事》(Riverhead,2006年10月)中,令人震惊地阐明了这一事实。这本书审视了工业化前的伦敦,当时200万居民缺乏必要的污水处理基础设施,无法将他们所有的,可以说,污水输送到安全距离。

值得注意的是,这座城市发展出了一种精密的自我修复机制。一个由拾荒者组成的完整亚文化群体应运而生,他们刮擦、收集并运送伦敦的人类废弃物到城市边缘,在那里这些废弃物可以作为附近农场的肥料。这反过来又提高了农业效率,使城市能够养活更多的人口,从而导致更多的废弃物产生,如此循环往复。

城市有机体的大小和人口仅受其处理废弃物效率的限制。这个系统运作得有点太好了,最终伦敦变得如此之大,以至于其马车运载的人类废弃物无法一路运到城市边界。污水开始堆积,由此产生的不卫生条件导致了1854年的霍乱爆发。

随后,这座城市再次自救,这启发了两个人,他们的合作若非城市环境可能永远不会实现。医生约翰·斯诺与教会领袖亨利·怀特海德牧师合作,绘制了一张死亡密度地图,间接发现了这次看不见的疫情源头:一个被污染的水泵把手。他们违背传统观念,发现霍乱是由水传播的微生物引起的。

斯诺和怀特海德之所以能够融合他们的想法,是因为他们都是伦敦居民。如果他们住在英格兰两端的小村庄里,他们的交流方式很可能只是通信。那时,在邮件送达的这段时间里,疫情恐怕已经席卷伦敦。即使在我们这个现代网络时代,物理上的接近也能促成一种很少在网上出现的自发合作——而我们享受的在线联系本身,也是主要诞生于城市的技术创新的产物。

当我读到约翰逊关于城市网络的看法时,我情不自禁地以一种个人化的方式来体验它们。我住在他所在的布鲁克林同一个社区。我们带孩子去展望公园时很可能会偶遇,就像我们发现彼此的书籍或文章一样。我关于宗教的书中的一些想法受到了约翰逊关于进化的思考的启发,我喜欢认为他关于电子游戏益处的一些想法受到了我关于儿童媒体的启发。我们受益于彼此的见解,不仅因为我们分享相同的知识领域,还因为我们分享相同的物理领域。我们的城市是我们的思想演变中未被承认的伙伴,将它们与其他当地作家的思想混合搭配。

约翰逊以一个引人深思的结论结束了他的书:大都市是人类最适合的生态栖息地。环保主义者现在认识到,如果60亿人挤在密集的城市空间中,远离其他生态系统,他们对地球造成的破坏会比他们分散在乡村小镇造成的损害要小。世界各地的城市居民交通耗能更少,地理足迹更小,更容易获得节育措施,预期寿命更长,女性经济机会更多。这意味着人口增长更少,需要养活的嘴巴更少,需要燃烧的燃料也更少。

公共卫生、电力和管道的出现,使世界城市居民的比例从1854年霍乱爆发时的不到10%增加到今天的近50%。尽管农村居民提供食物和资源以维持城市居民的生命,但城市居民反过来开发出疫苗、经济系统和娱乐活动,其影响远远超出城市范围。两者相互依存,缺一不可。

人类以城市组织起来,也为我们物种生存面临的最灾难性威胁——瘟疫、污染乃至恐怖主义——提供了最佳防御。因为城市的高度密集性可能使其更容易受到特别恶劣的病菌或武器的攻击,但正是这种密集性促进了社会、宗教和民族之间的相互理解。如果我们能学会在同一个城市有机体中和平共处,也许我们也能学会在同一个星球上和平共享。