尸体被置于一个距日光超过四分之一英里的洞穴中。调查人员清点了至少 28 个个体的遗骸。骨头被粉碎成近 7000 块,与熊的化石和泥土混杂在一起——还有一个 6 英寸长的泪滴状手斧。

DNA 分析确定,这些个体生活在大约 43 万年前,属于早期尼安德特人——我们的进化近亲——或其祖先。

这个位于西班牙北部西马德洛斯霍苏斯的遗址,是人类最古老的悬案。一些研究人员认为,是捕食者、泥石流、意外坠落或其他自然过程将尸体带到那里。但其他人则认为尸体是故意埋葬的,这就提出了它们是否是埋葬习俗最早证据的问题。

我们对历史时期的这种行为已经有了相当多的了解:各种文化都埋葬、火化、装饰或木乃伊化他们心爱的逝者,幸存者则哭泣、跳舞、宴饮、斋戒,甚至建造昂贵的纪念碑。亚利桑那大学的考古学家玛丽·斯泰纳说,这些仪式“实际上都是为了让逝者的记忆得以延续,维持这种联系。”

对逝者如此的关注,使直立人(Homo sapiens)区别于其他动物。但人类进化的哪个阶段,生者才开始关心死者呢?

死亡的气味

几十年来,杜伦大学的考古学家保罗·佩蒂特一直在研究可能的埋葬仪式遗址。基于这项工作,他得出结论,我们今天所认识的埋葬习俗,是从更初级的行为逐渐演变而来的,包括在其他动物身上也能看到的行为。

2018 年,在之前的研究基础上,佩蒂特提出了一个四步过程来定义这些习俗是如何发展的。第一步是化学感知死亡:我们知道,数亿年前,生物就进化出了感知死亡激素的能力,这是腐烂尸体释放的分子。这种特质流传至今,使从昆虫到人类的动物都能保护自己免受尸体带来的危险。例如,蚂蚁会吃掉、埋葬或拖走死去的同伴,以免它们腐烂。

佩蒂特说,下一个进化步骤是“引入了情感”。某些聪明的、有社会性的生物群体开始为群体成员的离去而悲伤。今天的例子包括乌鸦,如喜鹊在尸体周围聚集时发出警报叫声,或者大象在照料垂死的群体成员并返回死亡地点触摸骨骼遗骸。

我们最近的亲戚黑猩猩,以多种方式哀悼。在一只野生的黑猩猩从树上摔死后,灵长类动物学家目睹了它的群体成员发出尖叫、拍打地面、撕扯植被、投掷石块并互相拥抱。在 2017 年《科学报告》论文描述的另一个案例中,在一个群体静静地聚集在一具死去的幼体周围后,母亲用一根草茎清理了它的牙齿。

研究人员观察到黑猩猩对死亡有各种各样的反应。图为一只雌性(右)用一根草清理一只已故的雄性(她收养的)的牙齿,而她的女儿在一旁观看。(资料来源:Van Leeuwen, E.J.C. et al. 2017 Scientific Reports)

Van Leeuwen, E.J.C. et al. 2017 Scientific Reports

2018 年对这些行为的一项回顾性研究得出结论,随着经验和年龄的增长,猿猴了解到死亡是终结的:死者不会醒来。但没有迹象表明它们理解死亡的必然性——即所有动物,包括它们自己,都会死亡。该研究的作者、京都大学的灵长类动物学家詹姆斯·安德森说:“而我们,无论是幸运还是不幸,都意识到了这一点。”“这可能是一个认知差异,我们和其他类人猿之间。”

佩蒂特也同意,并认为这种意识促成了他四阶段过程中的第三阶段的演变:仅限于古人类(人类和我们最近的古代亲属)的墓葬行为。意识到死亡的必然性,我们的祖先发展出了缓解死亡情感痛苦的方式,特别是葬礼和在特定地点的埋葬。这些习俗可能始于简单,比如将尸体放入坑中。

随着时间的推移,不同的文化创造了各种精美的习俗,并融入了关于来世的宗教信仰。塞满文物的墓葬表明,我们的祖先在旧石器时代晚期,即大约 5 万年前开始的时期,已经达到了这个第四个也是最先进的墓葬行为阶段。例如,俄罗斯旧石器时代晚期的一对墓葬中,埋葬着两名男孩和一个中年男子的完整骨骼, साथ में भाले, मूर्तियां और लाल रंग से भरी हुई एक अतिरिक्त फीमर हड्डी भी थी। इन शरीरों को 13,000 से अधिक हाथीदांत के मोतियों से सजाया गया था।

隐藏还是联系?

古人类从像动物一样的悲伤转向我们谱系特有的墓葬行为,究竟是何时发生的,这仍然未知。例如,有些墓葬比俄罗斯的旧石器时代晚期墓葬更古老,但斯泰纳说,“它们并不十分壮观。”

斯泰纳指的是分布在中东和欧洲洞穴中的大约三十几个骨骼。这些遗址的年代在 4 万到 12 万年前之间,遗骸被安放在狩猎采集者间歇性居住区域下方的浅坑中,没有有意义的随葬品。

这些埋葬行为背后的动机尚不清楚。可能是为了卫生,将腐烂的尸体从视线和气味中移走。

在 2017 年《生物理论》期刊上发表的一篇论文中,斯泰纳提出,尸体被埋葬在被反复用作营地的洞穴中,这表明生者希望与死者保持联系。她说,这些是“他们明显一再返回的地方。”在生活空间挖掘坟墓是“人们试图弥合生与死之间的鸿沟。”

同样重要的是:一些有墓葬的遗址发现了直立人(H. sapiens),而另一些则发现了尼安德特人。(没有一个遗址同时发现这两种人类类型。)这表明对死者和死亡的关注可能在两个谱系中独立进化——或者甚至更早进化,在它们的共同祖先那里。

然而,在这些欧亚大陆的尼安德特人和直立人的埋葬之前,古人类的发现大多是零散的、风化的骨头——这里有一块部分股骨,那里有一个下颌骨——被食肉动物啃食,偶然保存下来。

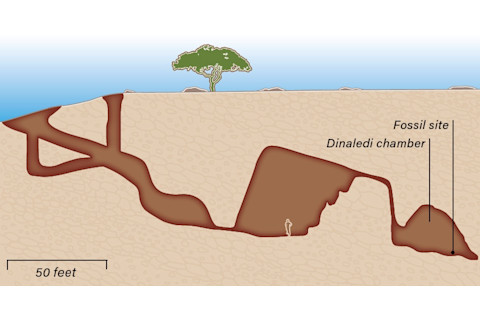

南非的迪纳莱迪(Dinaledi)洞穴只能通过崎岖、漆黑的通道进入,其中包括一个大约 40 英尺的垂直竖井。(图片来源:Jay Smith;Sala, Nohemi, et al.)

Jay Smith; Sala, Nohemi, et al.

有两个壮观的例外——这使我们回到了西马德洛斯霍苏斯的悬案,以及第二个遗址,南非“崛起之星”(Rising Star)洞穴系统的迪纳莱迪洞穴。这两个地点的遗骸来自不同的物种和时代:虽然有 43 万年历史的西马古人类属于尼安德特人谱系,但迪纳莱迪洞穴中的 15 名以上个体——大约 23 万至 33 万年前——是 2015 年首次被描述的纳莱迪人(Homo naledi)物种的成员。

然而,相似之处令人不安。在这两个地点,骨架散布在几乎无法进入的洞穴中,距离地下近 10 层楼。每个地点唯一的入口是一个大约 40 英尺的垂直竖井——要从地表到达那里,首先必须在数百英尺的崎岖、漆黑的通道中穿行。

虽然许多古人类使用洞穴作为庇护所,但他们会待在洞口附近,靠近自然光。人类学家迈拉·莱尔德(Myra Laird)在描述迪纳莱迪洞穴的环境时说:“在这个洞穴系统的深处发现如此大量的古人类化石,非常非常奇怪。”

故意处理

挖掘西马和迪纳莱迪的独立团队都得出了相同的结论:活着的古人类将尸体拖到那里。虽然一些研究人员认为过去这些洞穴可能更容易进入,但分析这些地点的地质学家排除了这种可能性。他们还排除了自然原因,例如奔涌的水流、山体滑坡、食肉动物将尸体叼入或古人类活着进入洞穴后被困。

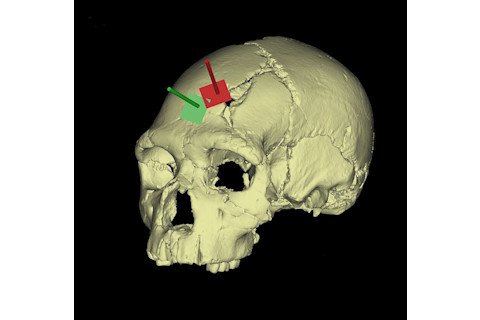

2015 年和 2016 年发表的对西马遗址遗骸的法医分析,使用 CT 扫描确定了八名个体的致命颅骨骨折。其中一个头骨明显被同一个钝器击打了两次,这表明致命的打击发生在面对面的冲突中。

对西马头骨的重建显示,致命打击的角度表明它们是在面对面冲突中造成的。(资料来源:PLOS ONE 2015)

PLOS ONE 2015

曾参与两处挖掘的北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校的人类学家查尔斯·伊格兰德(Charles Egeland)说,西马和迪纳莱迪的团队“发表了大量信息,使得故意处理成为一个合理的解释。”但当他和同事特拉维斯·皮克林(Travis Pickering)梳理数据时,骨头似乎并不匹配。伊格兰德说:“他们似乎没有完整的身体。”

两位研究人员启动了自己的研究。他们根据在先前确定的遗址上观察到的模式,确定了在不同情况下(例如故意埋葬或食肉动物杀戮)最有可能保存下来的骨骼部位。伊格兰德和皮克林发现,某些骨头,包括脚踝和手腕骨,在被掠食的尸体和其他自然堆积物中总是缺失的。

在西马和迪纳莱迪两个遗址中保存下来的骨骼,最符合这种自然堆积模式。伊格兰德强调,2018 年发表的结果并没有排除故意处理的可能性,“但这确实让我不敢轻易地认定是人类所为。”

西马的考古学家认为,这种仅凭骨骼来解释现场的方法还为时过早。尽管自 20 世纪 80 年代以来,该遗址一直在进行挖掘,但研究人员仍在发现古人类的骨骼。

解决这些最古老案件所需的线索,最终可能会从西马和迪纳莱迪中浮现——但我们不太可能发现我们所知的哀悼的证据。

在斯泰纳发表于《生物理论》期刊的论文中,她将后来欧亚大陆尼安德特人和直立人的墓葬(位于生活空间下方)与黑暗、不友好的西马和迪纳莱迪遗址进行了比较。

斯泰纳指出,尤其是在西马,证据,包括颅骨骨折,表明受害者可能是被凶手丢弃的,或者以其他非正常方式死亡。

斯泰纳说:“里面有尸体,但没有爱。”