斯图尔特·安斯蒂斯(Stuart Anstis)坐在黑暗中的客厅里,戴着一顶粉色遮阳帽,帽上有一个用厚黑纸做的兜帽,上面剪了眼孔。除了电视机上闪烁的图像,他什么也看不见,电视机被他调成了负片模式。他看电影已经有一段时间了——“有一个家伙在跳舞、做哑剧、调情,”他回忆道——这时一个碰巧知道这部电影的朋友路过。朋友说:“哦,鲍勃·霍普。”我说:“鲍勃·霍普!天哪!”我一直看着他,却不知道他是谁。

像安斯蒂斯这样的视觉研究人员——以及摄影师——几十年来都知道,当光线和黑暗反转时,几乎不可能识别面孔。但这其中的原因尚未被很好地理解。

对解释负片图像的困难感到好奇的安斯蒂斯是加州大学圣地亚哥分校的知觉心理学家,他去年决定 погрузиться (深入)到一个负片世界。他将一副护目镜连接到一台将黑白反转并把颜色转换为互补色的摄像机上——例如绿色变为紫色,黄色变为蓝色等等——然后戴在眼睛上。三天里,安斯蒂斯什么都看不到正像。他只在晚上摘下护目镜,然后蒙着眼睛睡觉;他在黑暗中洗澡。这个实验是早期研究人员所做实验的变体,那些研究人员曾戴过旨在将世界颠倒或侧移的眼镜。他们发现发生了惊人的适应程度;视觉系统以某种方式进行了补偿,纠正了事物,并使人能够正常运作。安斯蒂斯想知道当他将黑白颠倒时是否会发生同样的事情。

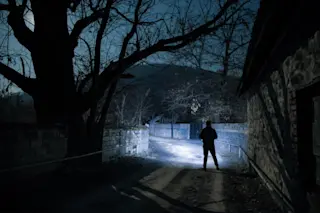

透过护目镜,他的朋友和同事的面孔呈现出黑齿的、带有威胁性的特质。他们的瞳孔变成了白色;他们眼中闪烁的光芒呈现为黑色。“我一直错误地将高光看作瞳孔,”安斯蒂斯说,“所以我不断误读人们的眼神移动。”他永远无法确定他们何时在看着他。他们的眨眼变成了一种奇特的闪烁,他觉得这让他感到非人化。“情绪表情很难解读,”他说。名人的照片无法识别。在白天——当天空是深黄色,几乎黑色时——一个女人的清晰剪影,现在以白色呈现,看起来像纸剪影,甚至另一个人。模糊的阴影——例如手放在桌子上投下的阴影——则变成了一种模糊、诡异的光芒。

物体比人更难处理。互补色的食物——比如蓝色的炒鸡蛋——变得如此令人倒胃口,以至于安斯蒂斯顽皮地向节食者推荐负片护目镜。在户外,阳光转化为阴影,使得楼梯成了一个可怕的经历。立板和踏板混淆了。“我失去了我的现实感,就好像我熬夜太久了一样,”他回忆道。在路边,飞驰而过的汽车看起来不真实。它们看起来像是玩具在白色平台上滑行,而那实际上是它们的影子。“如果不是交通的轰鸣声,我可能会很高兴地走到它们前面。”他感觉自己的其他感官正在接管他的意识,以弥补有意义的视觉输入的缺失。例如,洗衣房的气味变得异常强烈。

他说,三天里,几乎没有适应。他确实开始重新解读清晰的阴影,但模糊发光的阴影继续欺骗他。一名博士后学生戴了八天护目镜,反应也一样。“我对处理起来的困难感到惊讶,”安斯蒂斯说。“所有信息都在那里,就像方程式中的符号反转一样,所以我们真的很惊讶大脑有这么多麻烦。”

当然,视觉不仅仅是记录眼睛所见:它是几乎瞬间理解我们所见事物的能力。而这发生在大脑中。伦敦大学神经生物学家塞米尔·泽基解释说,大脑必须积极构建或创造我们的视觉世界。面对铺天盖地的视觉信息,它必须筛选出相关特征,并对它们的含义做出快速判断。它必须通过解释一系列视觉速记中的线索来猜测现实的真实本质;这些线索有助于区分远近、物体与背景、外部世界的运动与头部转动产生的运动。线索中包含了假设——例如,近处的物体看起来更大,或者光线来自上方。

“大脑必须尽可能快地处理大量信息,利用一切捷径,”安斯蒂斯说。“它必须找到一个最小的假设来覆盖最大量的数据。所以它必须使用一切可能的方法。”他的实验揭示了其中一个方法:我们认为大脑被编程为以世界上存在的方式使用亮度。这意味着阴影总是更暗,光线来自上方。

一个负片世界,光线像黑色油漆一样从天而降,打破了这些基本假设。当我们违反这些假设时,混乱就会随之而来。正如安斯蒂斯所做的那样,反转亮度,关于世界的关键线索,如面部特征和表情,以及形状和深度,就会被颠覆。结果就是幻觉。

简而言之,看是一种感官推理形式。当这种推理所依据的假设被破坏时,看就变得毫无意义。即使所有必要的视觉信息都在那里,我们也会陷入摸索的状态。

日常视觉包含了非凡的能力范围。我们能看到颜色,检测运动,识别形状,测量距离和速度,并判断远处物体的大小。即使图像落在视网膜上是二维的,我们也能看到三维空间。我们能填补盲点,自动纠正扭曲的信息,并消除阻碍我们视线的无关图像(我们的鼻子,眼睛的血管)。

完成这些任务的机制是迄今为止最强大、最复杂的感官系统。视网膜含有1.5亿个光敏的视杆细胞和视锥细胞,实际上是大脑的延伸。在大脑本身中,专门用于视觉处理的神经元数量高达数亿,占据了大脑皮层的约30%,相比之下,触觉占8%,听觉仅占3%。两条视神经(将信号从视网膜传送到大脑)中的每一条都由一百万根纤维组成;每条听神经仅携带3万根。

视神经首先将信号从视网膜传送到两个称为外侧膝状体(位于丘脑中,丘脑是大脑的一部分,作为来自身体各部分的感官信息的接力站)的结构。从那里,信号到达头颅后部的一个大脑区域,即初级视觉皮层,也称为V1区。然后它们进入第二个处理区域,称为V2区,并分支到一系列其他更高级的中心——可能有几十个——每个中心执行专门的功能,例如检测颜色、细节、深度、运动或形状,或识别人脸。

当前许多研究的目标不仅是找出这些独立中心如何运作,而且是它们如何相互作用。目前,没有人知道这些更高级的中心最终将信息中继到哪里。“那里没有一个绿色小人儿在看这些东西,”哈佛大学神经生物学家玛格丽特·利文斯顿说。从某种意义上说,你的感知就是这些区域正在发生的事情。研究人员想知道看世界的规则在哪里以及如何存储,它们是如何习得的,哪些假设是基于经验建立的,哪些是天生的。安斯蒂斯认为他未能适应负面世界可能证明亮度线索是内置的,但没有足够的证据可以确定。“我不知道如果我们长时间地停留在负面世界里会发生什么,”他说。

分析视觉系统有几种方法。解剖学研究着眼于神经连接,以了解哪些连接到哪些。生理学研究确定单个细胞和细胞群在视觉场的特定部分呈现某种类型的刺激时如何反应。像安斯蒂斯这样的知觉心理学家从行为端入手:他们向受试者展示经过处理的、棘手的图像,包括视错觉,并利用这些反应来找出大脑正在响应环境的哪些元素以及它如何对这些元素进行分类以进行处理。

在过去的二十年中,视觉研究的独立途径以惊人的方式汇聚。所有这些都指向视觉系统中的基本分工:颜色、运动和形状似乎通过大脑中不同的通路独立但同时进行处理。医生和研究人员长期以来一直怀疑视觉系统会分解某些任务,因为中风和头部受伤会导致人们出现高度特定的缺陷:例如,丧失色觉、运动知觉或识别人脸的能力。因此,分析视觉信息可能涉及许多独立的系统,但尚不清楚究竟存在多少个。“每个人都会给你一个不同的答案,”利文斯顿说。她怀疑是两三个,但泽基则认为是四个。

研究人员一致认为,运动的处理独立于形状和颜色。感知运动的系统也记录方向,并检测由亮度差异定义的边界。它在受到刺激时反应迅速但短暂,因此不会记录清晰的细节。另一个系统感知颜色,但它是否也识别形状尚不清楚。“可能存在一个纯粹的颜色系统,”利文斯顿说,“但尚不确定。”此外,可能还有第二个颜色系统,它对形状和颜色都敏感,但不关注运动。它反应缓慢,但能够相对长时间地审视物体,从而捕捉细节。泽基认为还有一个系统,它感知移动物体的形状,但感知不到它们的颜色。

这些系统通常协同工作,为我们呈现或多或少准确的视觉世界。但由于它们以不同方式处理信息,有时会导致眼脑系统在实际发生的事情上产生冲突。线索可能被误读或误解。同时,同一路径中不同类型线索(例如亮度、运动和深度)的结合可能意味着当亮度缺失时,深度无法正确读取,反之亦然。通过操纵眼脑从这些路径接收信息的方式,视觉研究人员揭示了各种有趣且富有启发性的现象。我们称之为错觉。但对于眼脑系统来说,它们仅仅是遵循感官推理到其逻辑结论的结果。

例如,运动和颜色是独立处理的证据可以从蒙特利尔大学心理学家帕特里克·卡瓦纳(现任哈佛大学)及其同事几年前进行的一项巧妙实验中得出。他发现,当红色和绿色条纹的移动图案被调整到红绿亮度相等(等亮度)时,运动几乎变得不可察觉。换句话说,当条纹之间的亮度差异被消除时,仅凭颜色不足以传递运动信息。运动系统无法感知条纹之间足够的对比度,因此看不到任何移动。

该实验促使卡瓦纳和安斯蒂斯设计了一种新的色盲测试,其依据是根据色盲类型,红色或绿色在受试者眼中会显得更亮。通过测量受试者必须添加到红色条纹中以使图案停止移动(即达到等亮度)的亮度量,研究人员能够检测出某些形式的色盲。

同样,通过改变或消除亮度信息并观察深度变化,相对容易证明明暗和深度是同时处理的。在玛格丽特·利文斯顿创作的艾森豪威尔总统肖像中,他脸上的阴影和高光被色块取代;然而,这些颜色的亮度与阴影和高光的相对亮度并不对应。由于眉毛、鼻子和嘴唇投下的阴影有助于勾勒一个人的脸部,将明亮的颜色置于阴影区域会有效地抹去甚至颠倒所有三维信息。“特征变得难以辨认,”利文斯顿说。“你甚至几乎认不出那是一个人。”

用相同亮度的颜色渲染的透视画会失去其深度,几何图形的画也是如此。艾森豪威尔肖像中使用的颜色比例是制作等高线图和CT扫描常用的比例;它基于可见光谱,红色在一端。因此,颜色比例也使用红色在一端,用于编码最亮的区域;它使用黄色表示相对较暗的区域。这让利文斯顿非常恼火。“阅读这些彩色编码CT扫描的人认为他们可以解释它们,”她说。“他们认为他们知道红色最高。但实际上,黄色更亮。”大脑的作用是将红色区域视为比黄色区域更暗、更不突出;结果可能是一个深度难以解释的图像。这是一个硬连接系统,无论你多么努力地在智力上超越它,告诉它应该看到什么,它都会告诉你它真正看到了什么。

最近,利文斯顿开始怀疑艺术家们有独特的方式利用运动、深度和亮度由同一途径处理这一事实。“如果你盯着某个三维物体看一段时间,它就会变得有点扁平,”利文斯顿说。她怀疑,这种情况之所以发生,是因为该途径旨在检测环境中的变化,例如运动,并迅速而短暂地做出反应。当固定在一个图像上时,它的反应会消失,深度感也随之消失。

“我想有些艺术家可能是立体盲,”利文斯顿说,意思是他们缺乏双眼深度知觉。“我跟好几个这样的人聊过。对他们来说,一切都显得有点扁平。”她说,这使得将一个三维物体转化为一幅扁平但仍能传达深度的画作变得更容易。视力正常的艺术家告诉她,他们已经训练自己盯着画作的主体看,等待它变得扁平,然后将其画成扁平的,或者闭上一只眼睛自动消除立体视觉。“一个正常人画三维物体会彻底搞砸,”她说,“有太多透视、立体和遮挡线索了。你需要摆脱那个处理层面,否则你就画不出一幅扁平的画。”

卡瓦纳也一直在研究绘画,但目的是为了了解眼脑如何从稀疏的线索中创造出丰富多彩的视觉图像。“平面艺术是关于视觉如何运作的信息宝库,”他说。“当我们看一幅平面画时,我们会恢复所描绘物体的深度和空间排列。我们很容易就能根据画中的内容制作一个三维模型。”

这种在二维和三维之间转换的能力,揭示了我们处理图像的方式。“我们环顾四周,看到的事物都令人安心地坚固和三维,一个美好的欧几里得世界,”卡瓦纳说。但很可能我们内在的表征远非如此完整。他怀疑,我们存储的更像是一组我们所看事物的二维图像,从许多不同的角度来看。他说,这是一种更智能的表征,因为它稀疏,是真实、坚固世界的抽象,但它仍然能给我们它真实坚固的印象。这就像从手摇留声机中获得CD品质的音乐。

卡瓦纳认为,即使是最原始的艺术形式,比如拉斯科洞穴中的线条画,也能很好地说明信息是如何编码的——例如,通过线条的使用。“你必须问,为什么线条就足以让我们看到所画物体的深度结构?”他说,“即使你看到一幅从未见过的东西的线条画,你也会立刻明白。婴儿也能明白。如果线条在现实世界中不存在,为什么它们还能起作用呢?现实世界中没有任何物体周围有线条。”

他说,在视觉系统的某个地方,一定存在一种用于区分物体与其背景的轮廓编码。这个边界可能是纹理、颜色甚至是运动的差异。果然,大脑中已经发现了一个对轮廓作出反应的区域。卡瓦纳将其描述为“轮廓特异性且属性无关”。他说:“它最终,也许是偶然地,对线条产生了反应。这对艺术家来说是幸运的,否则所有的画都必须填满。取而代之的是,大脑为他们填补了空白。”

实际上,“填补空白”是大脑用来“眼见为实”的一种众所周知的策略。这是一种捷径,它处理的不是现有的信息,而是缺失的信息。最著名的例子发生在每只眼睛的自然盲点。在正常眼睛中,视神经连接处视网膜上有一小块区域对光线不反应。因此,在通常由该区域监测的视野部分会产生一个盲点。盲点位于中心偏离的位置,靠近视野的侧面,它足够大,可以吞没一个伸展手臂握住的高尔夫球,甚至,如果距离再远一点,一个人的头部。但我们却察觉不到它。一方面,当双眼睁开时,它们会相互抵消对方的盲点。另一方面,眼睛的持续运动阻止盲点停留在任何一个位置。只有当我们闭上一只眼睛并凝视时,盲点才会变得明显;即使那样,我们也必须借助一些技巧才能检测到它。

关于盲点有趣的地方,与其说是我们看不到什么,不如说是我们看到了什么。没有视觉信息的事实并没有让大脑在你的视野中留下一片空白;相反,它会画出很可能存在的背景。如果盲点落在沙滩上的一只蜻蜓身上,你的大脑不会用一个黑色的污迹把它涂掉;它会用沙子把它填满。

但怎么会这样呢?长期以来,这一直是心理学家和哲学家争论的话题。有些人认为这个过程是一个认知过程,由大脑皮层更高层次的某个区域执行。这个过程可以称为逻辑推理:既然我们知道背景是沙质的且有纹理,我们就会假设空白处也一定是这样,就像我们可能会假设如果我们面前有花卉壁纸,我们身后的壁纸也会有同样的花卉图案。

但填补和假设是不同的,加州大学圣地亚哥分校的神经科学家维拉亚努尔·拉马钱德兰说。它最可能在大脑皮层进行,由盲点剥夺输入的细胞附近的细胞完成。他说,这是一个活跃的物理过程:有神经机制,当它遇到输入缺失时,它会将其填补。换句话说,大脑以某种方式创建了一个背景的表征,并将其粘贴到盲点中。

“我们认为大脑中有一个独立的系统用于边缘和轮廓,然后有一个用于表面特征,”拉马钱德兰说,“这就是完成纹理的系统。它会说,‘如果边缘有某种纹理,那它就一定无处不在。’”他将这个过程称为“表面插值”。

奇怪的是,有一种视觉现象几乎与“填补空白”相反。它被称为“盲视”,发生在一些因脑损伤导致视野缺损的患者身上。许多拉马钱德兰研究的患者有他们没有注意到的盲点,而这些患者有他们没有注意到的视力。他们能够以某种方式识别呈现在他们盲区中的物体——而没有有意识地意识到他们在看。盲视不仅表明视觉的各个方面是独立处理的,而且视觉与意识是独立处理的。看和知道我们看到了,似乎是不同处理的。

盲视现象已由牛津大学心理学家劳伦斯·魏斯克兰茨进行了最广泛的研究。二十年前,魏斯克兰茨和他的同事们发现,一名因视觉皮层受损而失去左侧视野的年轻患者,仍然能够在盲区识别事物:他能区分X和O,判断一条光线是垂直还是水平;他甚至能定位物体,尽管他无法识别它们。

但奇怪的是,病人并不认为自己看到了什么。只有当研究人员催促他时,他才会猜测呈现的是什么,然后当他看到自己有多少答案是正确的时候,他会感到惊讶。在随后的几年里,魏斯克兰茨以及其他研究人员研究了更多的盲视患者。这些患者一次又一次地似乎在他们的盲区拥有某种原始的视觉,但否认对此有任何意识。“我什么也看不到,一点都看不到,”魏斯克兰茨的病人坚持说。

一个人怎么能看见却不知道呢?盲视现象引发了关于意识本质和视觉处理的同样多的问题。魏斯克兰茨认为盲视是由大脑中除初级视觉皮层以外的部分产生的。他指出,每条视神经的粗纤维束从未到达视觉皮层,而是传播到中脑,中脑控制非自主的无意识动作。还有其他纤维绕过初级视觉皮层,进入不同的皮层区域。这些区域可能产生盲视特征的无意识视觉;如果它们确实如此,这意味着视觉皮层不仅对正常视觉至关重要,而且对所见事物的意识也至关重要。如果视觉发生在视觉皮层之外,它显然不会在我们的意识中注册。

然而,去年年底,一位受人尊敬的神经科学家挑战了盲视源于被导向中脑的视觉通路的观点。加州大学戴维斯分校的迈克尔·加扎尼加报告说,他和他的同事发现,一名盲视患者实际上在他本应被破坏的视觉皮层区域有活着的、功能正常的神经元。加扎尼加认为,正是这些健康的组织岛产生了盲视。

当被问及如果视觉处理在视觉皮层进行,患者为何仍对自己的视力保持无意识时,加扎尼加认为,由于保留的区域太小,患者获得的信号可能太微弱,无法触发有意识的反应。此外,他并不觉得我们可能对皮层中发生的事情一无所知感到惊讶。“许多研究表明,我们没有意识到的事情在皮层中进行,可能大部分我们的心理生活都是如此。”

“关于盲视的争论很简单,”加扎尼加说:“魏斯克兰茨认为它是一种替代通路,我们认为它是原始通路。将进行更多研究。我有三个人夜以继日地研究它,它会得到解决。”

一种极端的“填补空白”形式,与盲视有着诡异的相似之处,可能困扰着美国作家詹姆斯·瑟伯,他以其幽默散文、绘画和故事而闻名,其中包括《白日梦想家华特·米提的秘密生活》。瑟伯的经历说明了视觉系统为了看见而付出的努力,无论是否有视力。瑟伯在童年时因弟弟意外用箭射中而失去了一只眼睛;剩下的一只眼睛逐渐衰退。到瑟伯40岁时,他的世界已经变得模糊——他在作品中对此轻描淡写。他曾写过他是如何将一位女士腿上的钱包误认为是鸡,从而吓跑了她,让她下了城市公交车。随着视力恶化,他所看到的图像从闹剧发展到超现实。普通事物经历了狂野的转变。他挡风玻璃上的污垢看起来像穿着制服的海军上将或跛脚的卖苹果妇女;他会猛地躲开它们。

瑟伯奇幻的幻觉,虽然当时没有被诊断出来,但符合查尔斯·邦内特综合征的描述。这种综合征患者由于眼疾或某些类型的脑损伤而失明或部分失明,却能看到生动、极其真实的幻象。拉马钱德兰和他的同事利亚·列维对这种综合征特别感兴趣。拉马钱德兰的一位患者,一名32岁的圣地亚哥男子,几年前因车祸导致脑损伤,失去了下半部分视野。他看不到黑色带状物,也感觉不到有视力和无视力区域之间的边界,就像我们其他人也察觉不到我们视野边缘的边界一样。拉马钱德兰说,这位患者的非凡之处在于他不断产生幻觉。这些幻觉只发生在盲区。他看到小孩子、动物园里的动物和家养动物从下面爬上来。他可能会对我说,“我正在跟你说话,我看到一只猴子坐在我腿上。”

查尔斯·邦内特综合征,拉马钱德兰说,是一种更复杂的“填补空白”。它是更高一级的。它是对视觉剥夺的反应。这些幻觉是幻影视觉图像,类似于幻肢。他认为它们起源于大脑中存储视觉记忆并产生视觉图像的部分。换句话说,它们是眼与脑复杂纠缠中涌现出的令人费解的现象阵列的又一个例子。

“让我试着让你了解我们现在所处的位置,”玛格丽特·利文斯顿说,她试图评估当今视觉研究的现状。以形状感知为例。人类在这方面非常擅长。我们能识别轮廓、面孔、文字,很多非常复杂的事物。我们了解到,在视网膜、外侧膝状体和视觉皮层的第一层中,我们对亮度和颜色的变化进行编码。在下一阶段,细胞变得对变化的方向有选择性——也就是说,它们对轮廓或边缘进行编码。在某些地方,细胞对轮廓的长度进行选择。然后,如果你向上追踪得非常高,你会发现对某些面孔有选择性的细胞。利文斯顿停顿了一下。“我们对中间发生的事情知之甚少。这个空白之大令人恐惧。但我们确实认为,尽管存在这个空白,我们对视觉处理的了解仍然很多。”