1968年,十三人齐聚哈佛医学院,几乎颠覆了长达五千年的死亡研究。在三个月内,哈佛委员会(全称:哈佛医学院检查脑死亡定义的特设委员会)制定了一套简单的标准,如今医生可以根据这套标准在比进行一次体面眼科检查更短的时间内宣布一个人死亡。委员会使用了大量的医学术语,但最终其标准将辩论从生物学转向了哲学。没过几年,大多数医学界人士都接受了这样的观点:死亡不再由无法重启的心脏或无法呼吸的肺来定义。不,当你丧失人格时,你才被认为是死了。

但在我们看到用哲学代替科学对真实患者意味着什么之前,让我们先看看哈佛作者认为表明患者“大脑永久性功能丧失”的标准:

• 无感知和无反应。“即使最强烈的疼痛刺激也无法引起发声或其他反应,甚至没有呻吟、肢体退缩或呼吸加快,”根据委员会的标准。

• 无运动或自主呼吸(使用呼吸机辅助不算)。医生必须观察患者至少一小时,以确保他们没有自发肌肉运动或自发呼吸。为了测试后者,医生应关闭呼吸机三分钟,以观察患者是否尝试自主呼吸(呼吸暂停测试)。

• 无反射。为了检查反射,医生应向眼睛照射光线,以确保瞳孔扩张。肌肉接受测试。冰水倒入耳朵。

• 平坦的脑电图。医生应使用脑电图,这是一种“具有极大确证价值”的测试,以确保患者的脑电波平坦。

委员会表示,上述所有测试都必须在至少24小时后重复进行,且没有变化,但它补充了两条警告:体温过低和药物中毒可能会模仿脑死亡。自1968年以来,模仿脑死亡的疾病清单变得更长。

尽管哈佛标准基于零患者,也没有进行任何人体或动物实验,但它们很快成为几个州宣布死亡的标准,1981年,《统一死亡确定法》(UDDA)获得了全国统一州法律委员会的批准。UDDA基于哈佛特设委员会的报告。一份定义死亡的四页文章在13年内被所有50个州编纂成法典,这令人震惊。

正如我们的一些祖先将心脏视为灵魂的所在地一样,如今医学界认为大脑定义了人性,而一个功能正常的大脑对于所谓的“人格”至关重要。加州大学洛杉矶分校的儿科神经学家D. Alan Shewmon,最初是脑死亡的支持者,现在却否定了这个想法。他说,对待死亡最科学的方法是像对待其他物种一样对待人类。人们应该从生物学角度判断他们是生是死,而不是基于某种模糊的人格概念。例如,没有抽象的“松鼠性”或“大猩猩性”概念来确定其他物种的死亡。

问题是:我们为什么需要人格和脑死亡这样的概念呢?尽管为澄清和证明哈佛标准付出了巨大的努力,但它们仍然不透明、令人困惑且相互矛盾。如果正如支持者所说,脑死亡标准描述了与心肺标准相同的状况——即死亡——那又何必呢?尤其是既然已经有了确定心肺死亡的工具,而确定全脑是否真正死亡的工具却严重缺乏,或者至少被忽视了。

谢蒙(Shewmon)收集了150例有记录的脑死亡患者案例,他们的心脏持续跳动,并且身体在一周后也没有瓦解。在一个引人注目的案例中,患者在脑死亡后存活了20年,最终死于心脏骤停。

脑死亡的倡导者一直坚持认为,任何符合他们标准的人都会迅速衰竭,并迅速达到心肺死亡的标准。然而,谢蒙列举了脑死亡患者持续表现出的一系列生命过程:

• 细胞废物持续被清除、解毒和回收。

• 体温得以维持,尽管低于正常温度且需要毛毯辅助。

• 伤口愈合。

• 身体对抗感染。

• 感染引起发烧。

• 器官和组织持续运作。

• 脑死亡的孕妇可以孕育胎儿。

• 脑死亡的儿童性发育成熟且按比例生长。

那么,是什么促使哈佛特设委员会倒退时间,并为死亡建立了一个较低的标准呢?对越来越多的科学批评家来说,该委员会似乎专注于为器官移植提供人类器官。

到了20世纪60年代,由于技术上的重大进步,这类移植——曾经是科幻小说中的常见内容——已成为现实。但要在道德和法律上实现这一点,就必须创造一种新的死亡定义,一种能让器官保持活力的定义。

如今,移植产业是一个每年200亿美元的行业。它每年仅在免疫抑制药物上的花费就超过10亿美元,这些药物可以防止受体的免疫系统排斥移植的器官。移植外科医生位居医生食物链的顶端,平均每年收入约40万美元。他们及其工作人员经常乘坐私人飞机前往器官采集地。以“行政费用”形式的介绍费通常会支付给医院。

唯一没有获得移植财富份额的,也是最重要的群体:捐献者及其家人。根据法律,他们是唯一不能获得补偿的人。执行第一例实体器官移植的约瑟夫·默里(Joseph Murray)医生认为,为了维护该领域的完整性,捐献者不得获得报酬。

器官获取组织及其工作人员的工作是劝说一个家庭放弃他们即将死亡的儿子、女儿、丈夫、妻子、侄子、侄女或其他亲属的器官。这无疑是世界上最艰难的销售工作之一。悲痛欲绝的父母,他们的孩子已经死亡或正在垂死挣扎,却还要被要求做出另一个牺牲。然而,正是这种痛苦和困惑,帮助器官获取组织更容易地介入。

新英格兰器官银行高级捐赠协调员吉姆·麦凯布(Jim McCabe)解释说:“这是一种在死亡中寻找意义的方式,让悲剧局面发挥最大作用。我走进ICU,向家人提供一个选择。”大多数家庭想要的选择是让他们的亲人活下去。一个脑死亡团队告诉他们,存活是不可能的。然后麦凯布给他们另一个选择:让其他人活下去。他的成功率非常高。他能让50%到60%的近亲同意。

华盛顿特区Altarum老年护理和晚期疾病中心主任、老年病学家Joanne Lynn博士说:“倡导团体只想要器官。移植辩论忽略了捐献者,而把焦点放在了受体身上。”

如果器官移植就像器官交易声称的那样,是“从完全死亡、没有感觉的尸体中精确提取身体部位”,那么它与死亡的故事就会关系不大。但事实要比这复杂和混乱得多。本文中汇编的可怕事实并非旨在阻碍器官移植——考虑到这个行业根深蒂固,这是一项不可能完成的任务——而是从医学界痴迷于回收那些用匹兹堡大学医学中心Michael DeVita博士的话来说,仅仅是“几乎死了”的人的身体而获得的知识。

或者,如果你想采取更乐观的观点,这些事实证明了人类生命顽强的毅力。尽管哈佛特设委员会声称其脑死亡标准和心肺标准描述的是同一种现象,但跳动心脏的尸体(BHCs)与普通尸体截然不同。“我喜欢我的死者是冰冷、僵硬、灰色且没有呼吸的,”DeVita说。“脑死亡的人是温暖、粉红且有呼吸的。他们看起来是生病,而不是死亡。”

跳动的心脏尸体被创造出来,作为一种亚种,专门用于保持器官新鲜,供其未来的主人使用。麦凯布说,从脑干以下保持身体存活可以避免热缺血,即传统死亡后血液流动的受限或丧失。当循环停止时,氧气不再输送到器官,细胞开始死亡。

麦凯布说,他的团队可以在12小时内将捐献者从脑死亡状态送入手术室。有时,在宣布死亡后可能需要一小时才能获得同意,在此期间呼吸机保持运转。一小时后,抽取血样,然后需要八小时检查艾滋病、肝炎和癌症,所有这些都会使BHC失去捐献资格。时间至关重要,因为跳动的心脏尸体——一种自脑死亡出现以来才存在的新型生物——在器官被移除之前很容易再次心脏病发作并死亡。

一旦病人被宣布脑死亡,并且家属签署了器官捐赠同意书,他将获得他生命中最好的医疗护理。医院的“蓝色代码”可能是医生们紧急赶到需要除颤的跳动心脏尸体床边。BHCs还会定期在床上翻身以避免褥疮。他们的肾脏会得到治疗以避免肾衰竭。除了其他方面,还会持续输液以避免尿崩症;一个健康的BHC每小时应排尿100到250毫升。肺部必须受到监测以保持其为下一个主人做好准备,并清除粘液。

新泽西州坎登库珀大学医院的史蒂文·罗斯(Steven Ross)和马萨诸塞州斯普林菲尔德贝州医疗中心的丹·特雷斯(Dan Teres)都表示,让BHCs“活”着对医院护士和其他工作人员来说是一项艰巨的任务。罗斯说这需要“非常积极的护理”。但他们能够得到医疗护理,正如艾伦·谢蒙(Alan Shewmon)的150个案例所证明的,这让人对他们死亡的有效性产生疑问。

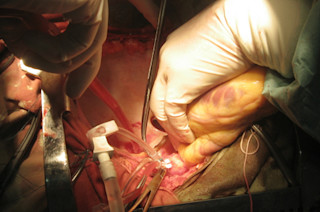

有不止一种方法可以采集跳动心脏的尸体。麦凯布的团队在手术室里有七个人:一名外科医生,一名住院医生,一名来自器官库的技术员,一名来自ICU的协调员,两名护士,以及一名麻醉师。如果需要提取多个器官,有些团队可能会再加一名外科医生。

在典型的解剖中,从颈部下方到耻骨区域会做一个中线切口。胸骨用电锯或Lebsche刀(一种医生用锤子敲击的凿子状器械)劈开。一个带刺的胸骨牵开器用于打开胸骨。有时,在采集开始时会夹住主动脉,并用冷却剂代替血液,以避免凝块并稳定温度。传统上,捐献者的血液就留在原位。

马克·施莱辛格不喜欢他的病人在常规手术中感到疼痛。他是新泽西州哈肯萨克大学医疗中心麻醉科主任,他指出麻醉师每天都在制造脑死亡患者:“我们给他们药物让他们死亡。然后(手术完成后)我们让他们回来。”麻醉下的患者是哈佛标准越来越多的例外之一。从表面上看他会符合标准,但如果检查医生知道他的体内充满了药物,他就会被排除(判定仍然活着)。“在麻醉下你唯一不合格的测试是,”施莱辛格说,“不可逆性。”也就是说,如果一个麻醉患者的脑干暂时停止工作。一个脑死亡的器官捐献者的脑干也停止工作——但鉴于哈佛标准的局限性以及它们完全专注于脑干,我们不知道捐献者的大脑皮层或脑干以外的一切正在发生什么。

麻醉师一直站在质疑脑死亡的终结性以及跳动心脏尸体是否真正无知觉、无意识尸体的前沿。他们也开始思考一个“几乎死亡”的捐献者在没有麻醉的三到五小时采集过程中可能会经历什么,并且他们正在就此问题发声。

华盛顿大学麻醉学和生物伦理学教授盖尔·范·诺曼(Gail A. Van Norman)列举了一些令人不安的案例。

在一个案例中,一位麻醉师在采集过程中给一位BHC(搏动性心脏尸体)服用药物以治疗一次心动过速发作。就在外科医生取出他的肝脏时,捐献者开始自主呼吸。麻醉师查看了捐献者的病历,发现他在呼吸暂停测试结束时曾喘息,但神经外科医生仍宣布他死亡。

在另一个案例中,一名30岁患有严重头部外伤的患者被两名医生宣布脑死亡。准备切除其器官。值班麻醉师注意到搏动心脏尸体正在自主呼吸,但宣告死亡的医生表示,由于他无法康复,可以宣布死亡。采集在麻醉师的反对下进行,麻醉师看到捐献者对手术刀做出反应,出现需要治疗的高血压。然而,这一切都是徒劳,因为预定的肝脏受体在获得器官之前就已死亡,该器官最终未能移植。

在第三个案例中,一名年轻女子在分娩数小时后癫痫发作。神经科医生称之为“灾难性神经系统事件”,并准备进行器官采集。当时麻醉师发现她的瞳孔虽小但有反应,角膜反射和咽反射微弱。经过治疗,“患者咳嗽、皱眉,并移动了所有肢体。”她恢复了意识。她 suffered 了严重的神经功能缺损,但神志清醒。

脑死亡机构将此类故事斥为“轶事”,仿佛它们摘自《国家询问报》。然而,这三个案例发表在《麻醉学》杂志上,该杂志是拥有44,000名成员的美国麻醉师学会的期刊。

哈佛标准指出,脑死亡患者必须没有任何运动。然而,范·诺曼指出,有些患者表现出脊髓自动症,这是一种复杂的运动范围,包括肢体和躯干的屈曲、踏步动作、抓握动作和头部转动。格雷戈里·利普塔克医生在《美国医学会杂志》上写道:“脑死亡患者在断开呼吸机后通常会出现不寻常的自主运动……鸡皮疙瘩、颤抖、手臂伸展运动、肘部快速屈曲、手臂抬高到床上方、双手交叉、手伸向颈部、强迫呼气以及胸部呼吸样运动……这些复杂的序列运动被认为是脊髓(包括上颈髓)的释放现象,并且不(作者强调)意味着患者不再脑死亡。”

在采集器官时,无法确定器官捐献者是否能感受到任何东西。脑死亡的逻辑是这样的:如果脑干死亡,那么大脑的高级中枢也可能死亡,如果整个大脑死亡,那么脑干以下的一切都不再相关。由于实际上只对脑干进行常规测试,所以身体的绝大部分,即脑干以上和以下的一切,都不再算作人类。

拒绝在摘取器官过程中对搏动心脏尸体(BHCs)使用麻醉剂的原因很难确定。(一些专家说这是因为麻醉剂会损害器官。)然而,根据哈佛医学院医学伦理学、麻醉学和儿科学教授罗伯特·特鲁奥格(Robert Truog)的说法,在欧洲,在器官采集过程中对BHCs施用麻醉剂变得越来越普遍。尽管特鲁奥格和谢蒙都强烈反对脑死亡,但他们都拒绝承认一些捐献者在器官采集过程中可能遭受剧烈疼痛的可能性,尽管他们承认一些捐献者确实表现出与麻醉不足的外科患者相似的反应,这些患者事后报告了疼痛和意识。谢蒙说捐献者的反应只是“对有害刺激的身体反应”。我问是否可以设计一个实验来回答捐献者疼痛的问题。他说不行。

特鲁奥格甚至不想讨论器官捐献者疼痛的可能性。但当我建议按照其他麻醉师的建议进行实验——当BHCs在采集过程中表现出疼痛反应时,施用麻醉剂以观察反应是否消退——他出乎意料地告诉我他已经做过。他使用了两种不损害器官的不同麻醉剂来抑制高血压或心率等症状。“然而,症状减轻了,”他补充说,“并不意味着患者感到疼痛。疼痛是一种主观感受。”像对待谢蒙一样,我问特鲁奥格是否不需要进行实验。他说没有实验可以回答捐献者疼痛的问题。

除了疼痛,1971年发表在《神经外科杂志》上的一篇题为《脑死亡:一项临床和病理学研究》的论文中还有许多令人惊讶的发现。明尼苏达团队撰写了这篇文章,他们研究了25名垂死病人,对他们全部进行了尸检,并对其中一部分进行了脑电图检查。他们还检查了反射,并发现了一些不同寻常之处。25名脑死亡者中,有5人仍有性反应。研究人员轻轻抚摸了所有病人的“乳头和乳晕”,其中5人(四男一女)有反应。然后他们抚摸了18名男性病人的阴茎根部的皮肤,其中4人表现出“阴茎轻微的跷跷板运动”。研究人员认为这种反应是“阴茎勃起不完全或不成功的形式”。无论是否成功,在未经训练的眼睛看来,这似乎是生命的一个迹象。

更具戏剧性的是脑死亡的孕妇。第一例有记录的病例发生在1981年,当时一名24岁、怀孕23周的女性被送入布法罗的妇女儿童医院。18天后,她的脑电图显示没有脑活动,她被转送至一家产科医院。一天后,她被宣布脑死亡,怀孕约25周。因此,她已经死亡,但仍然怀孕,医生决定将她的身体——从技术上讲,那是一具尸体——用作培养箱。这项任务并不容易。她出现了尿崩症、窦性心动过速和子宫收缩。后来她的血压波动很大,胎儿的心率正在下降。立即进行了剖腹产,在怀孕约第26周时,分娩了一个2磅重的“充满活力”的女婴。三个月后,婴儿出院,体重约4.4磅。

六个月前,另一位处境绝望的孕妇被送入同一家医院,结局却截然不同。由于胎儿只有19周大,医生在脑死亡前停止了生命支持,医务人员接受了这样一个观念:身体在宣布脑死亡后无法长时间存活。理论上没有时间再孕育胎儿3周,因为22周是胎儿能存活的最早时间。

此后,更多的脑死亡孕妇被报道。截至本文撰写之时,全球已有22份公开报告,包括巴西、德国、爱尔兰、新西兰、法国、芬兰、韩国、西班牙和美国。从这22位脑死亡母亲中,诞生了20名婴儿,婴儿均无明显副作用。其中一名女性在被宣布脑死亡后,继续妊娠胎儿长达107天。

脑死亡孕妇的真正意义在于,她们似乎为脑死亡作为一种定义敲响了丧钟。正如谢蒙和许多其他人所指出的那样,还有什么比孕育一个胎儿并使其存活且有活力地出生更能说明生命的存在呢?让一个怀孕的母亲和婴儿“存活”至少107天,这至少揭示了脑死亡者会迅速走向传统心肺死亡的理论是一个谎言。最初,脑死亡支持者说这只是几个小时的事情。然后他们说最多3到5天。然后是7天,然后是9天,然后是14天。现在我们谈论的是一个脑死亡的母亲不仅存活了107天,而且还在滋养一个婴儿。

最后一点:脑死亡的母亲仍然可以捐献器官。因此,在经历了神经系统灾难,被宣布死亡,仍需忍受数周的妊娠,然后通过剖腹产分娩后,患者仍然可以被推去做器官摘除手术。女性的工作永无止境。

摘自迪克·特雷西(Dick Teresi)的《不死者:器官采集、冰水测试、心跳尸体——医学如何模糊生死界限》。由兰登书屋旗下的潘西翁图书公司出版。版权所有© 2012 迪克·特雷西。经许可摘录。