尽管我已服下好几汤匙的佩奥特掌(peyote),但到凌晨3点,我还是快撑不住了。在美国最大的印第安保留地——纳瓦霍民族国(Navajo Nation),我与20名纳瓦霍男女老少在一个圆锥形帐篷里坐了近六个小时。他们都属于美国原住民教会(Native American Church),该教会在全国拥有25万名成员。除了四个孩子,所有人都食用了磨碎的佩奥特掌顶部,即所谓的“钮扣”(buttons)。佩奥特掌的学名为Lophophora williamsii。美国法律将这种矮胖的仙人掌及其主要活性成分麦司卡林(mescaline)列为一级管制物质,销售、持有或服用均属违法。但法律对美国原住民教会的成员予以豁免,他们将佩奥特掌尊为神圣的药物。

一位身穿格子衬衫、脚蹬牛仔靴的壮硕男子站在雪松木火堆旁,用纳瓦霍语(Diné)低声祈祷。这位“领路人”(roadman),也就是仪式的领导者,将鼠尾草撒在煤火上时,我的眼皮合上了。我闻到鼠尾草的香气,听到它发出的嘶嘶声,眼前浮现出由麦司卡林等化合物产生的翻滚的几何图案,即所谓的“格式恒常”(form constants)。这时,坐我右边那个秃顶的白人男子碰了碰我,叫我睁开眼睛。他低声说,如果纳瓦霍人以为我睡着了,他们可能会不高兴。后来,当我用手肘支撑身体以缓解背痛时,他又对我摇了摇头,说这样太随意了。我的佩奥特掌仪式礼仪向导是约翰·哈尔彭(John Halpern),一位来自哈佛医学院的34岁精神病学家。五年来,他一直来到纳瓦霍民族国——这片从亚利桑那州北部延伸至新墨西哥州和犹他州、占地27000平方英里、遍布鼠尾草的沙漠——进行一项关于佩奥特掌的研究。这项由美国国家药物滥用研究所(National Institute on Drug Abuse)资助的研究,旨在探查美国原住民教会成员是否存在记忆力及其他认知功能的缺陷。哈尔彭带我来这里,是为了帮助我理解他和他的使命,即重新审视致幻药物(通常称为“迷幻药”)的利弊。

“迷幻药”(psychedelic)一词于1956年创造,源于希腊语词根,意为“心灵显现”,泛指包括佩奥特掌、LSD和裸盖菇素(所谓“神奇蘑菇”的主要活性成分)在内的多种药物。三十年前,联邦政府叫停了大多数关于迷幻药的研究,《美国医学会杂志》警告说,即使是以前健康的使用者,这类药物也可能导致永久性的“人格退化”。哈尔彭认为这种一概而论的指责是“危言耸听”,但也承认,娱乐性使用这些药物确实存在有据可查的风险。当大剂量滥用时,迷幻药会产生可怕的短期体验,并可能诱发有精神疾病倾向者的长期精神病理。尽管如此,超过2000万美国人至少尝试过一次迷幻药,其中130万是这类药物的使用者,而目前最受欢迎的无疑是MDMA,即摇头丸(Ecstasy)。哈尔彭进行佩奥特掌研究的部分原因,是为了检验一种持续存在的担忧,即长期反复使用迷幻药的人是否会面临高风险的脑损伤。

虽然承认迷幻药是有毒物质,不应掉以轻心,但哈尔彭认为其中一些化合物可能具有有益用途。他说:“这里面有药物,”可能被证明具有“根本性价值”。他希望利用迷幻药“心灵显现”的力量,帮助缓解两种长期以来以难以治疗而著称的致命疾病所带来的痛苦和折磨:酒精中毒和成瘾。超过1200万美国人酗酒,另有100万人滥用可卡因或海洛因。

哈尔彭坚信迷幻药可能有助于酒精和药物成瘾者,这既基于他人的研究,也基于他个人对美国原住民教会成员的观察。尽管佩奥特掌的原产地墨西哥中部和北部的印第安人,几千年来一直因精神目的而服用它,但这种习俗直到上个世纪才以美国原住民教会仪式的形式传播到整个北美的部落。

哈尔彭的所有研究对象都是纳瓦霍人,他们约占该教会成员的10%,并担任着关键的领导职位。尽管部落领袖已在保留地内禁酒,酒精中毒问题依然猖獗。据估计,纳瓦霍及其他部落的酒精中毒率是全国平均水平的两倍多。美国原住民教会的成员表示,他们的药物有助于他们保持清醒,身心健康,哈尔彭怀疑他们是对的。

他本人第一次服用佩奥特掌是在五年前,当时他刚向美国原住民教会的领袖们介绍了他的研究计划。“如果我不尝试,对他们来说将是极大的侮辱。所以我试了。”哈尔彭也希望亲身体验能帮助他理解佩奥特掌仪式如何使教会成员受益。他事先与美国缉毒局(U.S. Drug Enforcement Agency)核实过,对方表示不会反对非印第安人出于严肃的科学、教育或新闻目的使用佩奥特掌。哈尔彭总共参加了五次仪式,包括我们共同参加的这一次。这些经历让他对印第安人和他们的信仰充满了敬意。当我表示对仪式好奇时,他说欣赏它们的最好方式就是亲身参与。他警告我,这些仪式绝非娱乐或好玩,我们在亚利桑那州的经历证实了这一点。

像大多数美国原住民教会的仪式一样,这次仪式也是为了一个特定的目的而举行的——帮助一对被医疗和经济问题困扰的夫妇,这些问题在保留地屡见不鲜。除了哈尔彭和我,所有人都是这对夫妇的朋友或亲戚;有些人甚至远行数百英里前来参加。仪式持续了10个小时,中间只有一次10分钟的休息,并在一系列仪式化的节奏中展开:吸食卷在玉米壳里的烟草;伴随着鹿皮鼓的敲击声,用纳瓦霍语或其他原住民语言吟唱圣歌;分食盛在碗里传来传去的佩奥特掌和佩奥特掌茶,总共三次。

领路人的咒语、从煤火床上盘旋上升至帐篷熏黑顶部的火花、以及那位为火堆添加雪松木并将煤火耙成半圆形的长老坚忍的表情,都有一种令人着迷的美。但没有一个信徒似乎沉浸在幸福的美学遐想中。远非如此。在大部分夜晚,气氛庄重,甚至痛苦。有两个人呕吐了,包括那位妻子。她和她的丈夫在倾诉恐惧和渴望时都泣不成声。其他人听着、祈祷或吐露自己的烦恼时也同样如此——通常用纳瓦霍语,偶尔用英语。

哈尔彭后来告诉我,这些仪式的力量只有部分是药理学上的。毕竟,信徒们通常只吃几汤匙的佩奥特掌,相当于不到100毫克的麦司卡林——足以产生兴奋效应,但不足以引发完全的幻觉。哈尔彭推测,佩奥特掌主要作为一种情绪放大器,放大了由仪式的宗教和社群元素所激起的情感。他目前还无法证明这一推测,也无法说明这些仪式的所谓益处是否以及如何能在更传统的心理治疗环境中为非印第安人所实现。“要回答这些问题,还需要做更多的工作,”他说。

尽管头发日渐稀疏,哈尔彭看起来比实际年龄要年轻。他有时也很冲动。在我们在纳瓦霍地区的那个周末——我们参观了一家药物滥用诊所,会见了一位美国原住民教会的领袖,并参加了佩奥特掌仪式——他兴致勃勃地展示着自己对迷幻药化学的了解和模仿天赋。他吹嘘说,一家夜总会老板曾说他的模仿足以登台表演。(事实上他模仿得很好,尤其是一些冷门情景喜剧角色,比如《霍根的英雄》中克林克上校那位易怒的指挥官:“克林克,你这个白——痴!”)

哈尔彭说他确实有“刻薄、爱挖苦的一面”。但当他谈到自己的成长经历时,也展现出认真、理想主义的一面。他在纽约一个富裕郊区的犹太家庭长大,从未特别笃信宗教,但从他精神病学家的父亲和心理学家的母亲那里继承了对疗愈的热情。他们让他相信,“医学是你能从事的最高尚的职业,因为与人合作并治愈他们是一种荣幸。”

他将自己对迷幻药的兴趣追溯到20世纪90年代初。在纽约布鲁克林一家精神病院实习时,他因无法为酒精或药物成瘾的患者提供更好的治疗而感到沮丧。一次周末在他父母家,他向一位来访的家庭朋友,出生于印度的精神病学家Chunial Roy倾诉了烦恼,后者已在加拿大西部定居。Roy回忆说,在20世纪50年代,他对不列颠哥伦比亚省的印第安人进行了一项关于酒精中毒的调查,发现美国原住民教会成员的发病率很低。Roy补充说,LSD等迷幻药曾被认为是治疗成瘾和其他疾病的有前途的方法。

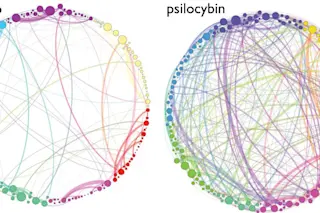

“我对此非常着迷,做了大量研究,”哈尔彭说,他之前从未服用过迷幻药,对其历史也知之甚少。他了解到,LSD、麦司卡林和裸盖菇素最初被视为精神疾病症状的模仿物,后来被看作是潜在的治疗方法。从1950年到20世纪60年代中期,各种期刊发表了超过1000篇论文,描述了用迷幻药治疗4万名患有酒精中毒和其他各种疾病的患者的情况。迷幻疗法的早期倡导者之一是威廉·威尔逊(William Wilson),也就是更为人熟知的比尔·W(Bill W.),他于1935年创立了匿名戒酒会(Alcoholics Anonymous)。在观察了接受LSD治疗的酗酒者并于1956年亲自服用该药后,威尔逊确信,它可以通过触发类似帮助他戒酒的宗教体验来使酗酒者受益。尽管让威尔逊等人产生这些希望的研究大多是轶事性的,缺乏对照或存在缺陷,但哈尔彭认为,它们仍然足够有启发性,值得进行后续调查。1996年,哈尔彭开始在哈佛医学院接受住院医师培训后,他找到了一位导师:哈里森·G·波普(Harrison G. Pope Jr.),一位研究过大麻和其他精神药物的精神病学教授。哈尔彭和波普合著了数篇论文,其中一篇尤其引人注目,探讨了致幻剂是否会像一些早期批评者所声称的那样,造成永久性的神经认知损伤。他们写道:“目前,文献初步表明,几乎没有,甚至没有任何长期神经心理缺陷可归因于致幻剂的使用。”他们认为,大多数将迷幻药与神经认知毒性联系起来的研究,要么样本量太小,要么未能充分控制先前存在的精神疾病或对其他更有毒物质(如安非他命和酒精)的摄入。正是为了帮助解决这个悬而未决的争议,哈尔彭和波普决定研究美国原住民教会,该教会提供了一个庞大的人群,他们消费一种迷幻物质,同时避免使用其他药物和酒精。哈尔彭和波普的项目不仅赢得了国家药物滥用研究所的资助,还得到了哈佛医学院以及两个支持迷幻药研究的私人基金会的支持:迷幻药研究多学科协会(Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies)和赫夫特研究所(Heffter Research Institute,以19世纪末从佩奥特掌中分离出麦司卡林并发现其精神活性的德国化学家命名)。获得美国原住民教会官员的合作则更为困难。许多人不喜欢自己的信仰被科学家审视,尤其是一个白人科学家。在哈尔彭向一次教会集会介绍他的计划后,一位部落长老用纳瓦霍语对人群进行了20分钟的激烈演讲。最后,他转向哈尔彭,愤怒地提起克里斯托弗·哥伦布的幽灵,大喊:“1492!”另一个艰难时刻发生在他的第一次佩奥特掌仪式上。领路人不停地坚持让哈尔彭多吃佩奥特掌,直到他最终呕吐。哈尔彭觉得领路人隐含的信息是:“你想了解佩奥特掌?我来教你。”哈尔彭坚持了下来,带着甜草和扁柏作为礼物参加会议,这些是印第安人珍视的芳香草本植物。“我试图表明我花了心思去了解他们的文化。”他通过在自助洗衣店张贴广告和在新墨西哥州盖洛普的一个跳蚤市场分发传单来为他的研究招募志愿者。(承诺给完成研究的人100美元的报酬也有帮助。)一位说服教众信任哈尔彭的教会领袖是维克多·J·克莱德(Victor J. Clyde),他是北美美国原住民教会的副主席,也是一名当选的州法官。在我们前往纳瓦霍民族国的旅途中,哈尔彭和我在亚利桑那州的卢卡丘凯拜访了克莱德,他与妻子和三个孩子住在那里。克莱德身材结实,肩膀宽阔,说话时带着前检察官的强硬自信。当我问及美国原住民教会能从哈尔彭的工作中获得什么时,克莱德回答说,关于佩奥特掌安全性的科学证据应该能保护教会成员。就在去年,五角大楼以担心“闪回”(flashbacks)——即迷幻药从体内消失很久后其效果再次出现——为由,禁止美国原住民教会的军人担任敏感的核武器相关任务。难道克莱德从不担心哈尔彭的研究可能会发现有害影响吗?克莱德看了我一会儿,然后回答了我的问题。他坚定地说,如果佩奥特掌有害,他的人民早就注意到了。克莱德认为佩奥特掌对教会成员无害的信念,已得到哈尔彭研究的证实。他估计,在找到210名符合他标准的纳瓦霍人之前,他与1000人交谈过。研究对象分为三类:大约三分之一的人服用佩奥特掌至少100次,但很少接触其他药物或酒精;三分之一的人不是教会成员,并且很少或没有饮酒或使用药物;还有三分之一是前酗酒者,已经戒酒至少三个月。哈尔彭和几名研究助理对这三组人进行了一系列测试——包括记忆力、智商、阅读能力和其他认知技能。根据他在会议上公布的初步数据,与清醒的非教会成员相比,教会成员没有表现出任何缺陷,并且得分显著高于前酗酒者。教会成员也报告没有出现过闪回。哈尔彭计划与他的合著者波普在今年夏天将完整结果发表在同行评审的期刊上,此前会先向教会领袖和纳瓦霍卫生官员展示。哈尔彭已经预见到对他的研究可能提出的异议——例如,其意义仅适用于一个民族使用的一种物质。“从某种意义上说,你可以说麦司卡林与所有这些其他化合物不同,”他说。尽管如此,他的研究表明,迷幻药作为一个类别可能不会“烧坏”大脑。“如果我们发现这群人在这些特殊条件下没有出现问题,那么这对大众来说确实有一定的相关性。”哈尔彭也意识到他可能会被指责“入乡随俗”,即与他的研究对象过于亲近以致于客观性受到损害。为了降低偏见的风险,他和波普将研究设计为盲法;即给纳瓦霍人评分的人不知道每个受试者属于哪一组。此外,哈尔彭没有与任何他的研究对象一起参加佩奥特掌仪式。哈尔彭承认,他和波普的研究最大的弱点可能是,其设计排除了测试佩奥特掌是否能降低酒精中毒风险的可能性。哈尔彭希望在后续研究中解决这个问题。一个理想的试验合作伙伴可能是纳尼卓奇中心(Na'nizhoozhi Center),这是盖洛普的一家药物滥用诊所,其客户几乎全是美国原住民。该中心成立于十年前,提供传统疗法和自助项目,如匿名戒酒会,以及各种传统的印第安治疗仪式。这些仪式在诊所后面的一个院子里举行,院子足够大,可以容纳几个被称为“霍根”(hogans)的八角形木屋、汗蒸棚和一个用于美国原住民教会仪式的圆锥形帐篷。虽然在现场的教会仪式中不会给病人服用佩奥特掌,但工作人员鼓励一些客户在离开诊所后参加常规的佩奥特掌仪式。诊所的记录表明,参加印第安治疗仪式的人比参加匿名戒酒会的人效果更好。哈尔彭希望有一天,诊所能在他的帮助下,严格比较参加佩奥特掌仪式的患者与其他治疗方法的复发率。理想情况下,为了区分佩奥特掌本身的效果与仪式和教会成员身份的效果,一组酗酒者可以在非宗教环境中接受佩奥特掌;另一组则接受安慰剂。然而,哈尔彭绝不会推荐这样的方案,因为它会违反美国原住民教会的戒律。“他们相信,以错误的方式服用佩奥特掌是有害的,”他解释说。出于对教会的尊重,哈尔彭也绝不会主张在非印第安人身上测试佩奥特掌的效果。在这方面,他承认,他对教会成员的感情确实影响了他作为研究者的角色。但还有许多其他化合物可以探索作为非印第安人的潜在治疗方法。在1996年的一篇论文中,哈尔彭回顾了数十项关于使用迷幻药治疗药物滥用的研究,并发现了初步证据,表明它们能在服药后的“余晖”期(持续一到两个月)减少成瘾者的渴望。这种效果至少部分可能是生化上的;已知LSD、麦司卡林和裸盖菇素能调节血清素和多巴胺等神经递质,这些递质在愉悦感的调节中起着至关重要的作用。迷幻疗法的一个可能候选药物是二甲基色胺(dimethyltryptamine),即DMT,这是唯一已知在人体血液和脑组织中自然存在的微量迷幻药。DMT是死藤水(ayahuasca)的主要活性成分,这是一种由两种亚马逊植物制成的茶。与佩奥特掌一样,死藤水已被印第安人使用了几个世纪,现在是巴西几个教会的合法圣物。加州大学洛杉矶分校港湾医学中心的精神病学家查尔斯·格罗布(Charles Grob)等人最近对巴西死藤水饮用者的研究表明,死藤水没有不良的神经认知影响。哈尔彭说,DMT的一个优点是,注射后其效果持续不到一个小时,因此可以融入相对较短的治疗疗程中。哈尔彭已经有DMT的研究经验。1994年,他花了六周时间帮助新墨西哥大学的精神病学家里克·斯特拉斯曼(Rick Strassman)向志愿者注射DMT,以测量该药物的生理效应。那项研究表明,DMT不一定是无害的。斯特拉斯曼的60名受试者中有25人经历了斯特拉斯曼定义的“不良反应”,从幻觉中出现可怕的“外星人”到其中一例出现危险的血压飙升。斯特拉斯曼对这些反应的担忧促使他提前结束了研究。一个更具争议的临床试验候选药物是3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺,即MDMA或摇头丸。MDMA有时被称为“共情剂”而不是迷幻药,因为其最显著的效果是增强同理心和减少焦虑。支持者认为MDMA具有治疗潜力,全球有几位研究人员正在给创伤后应激障碍和其他疾病的患者使用该药物。批评者指出,MDMA已迅速成为一种滥用药物,据信有近80万美国人是使用者。该药物与致命的过量服用和脑损伤有关;就在去年秋天,《科学》杂志上的一篇论文报道,仅几剂MDMA就导致了猴子的神经病变。为了帮助解决关于MDMA安全性的问题,哈尔彭和波普已经开始一项针对中西部年轻人的研究,他们声称只服用MDMA,而避免其他药物和酒精。哈尔彭说,所有药物都存在一定的风险。问题在于,对于某个群体来说,风险是否被潜在的益处所超过。例如,给晚期癌症患者服用MDMA以帮助他们应对焦虑的益处,可能超过对其健康构成的风险。同样,对于那些对其他治疗无效的酗酒者和成瘾者来说,给予DMT或其他迷幻药可能是值得的。哈尔彭还希望进行一项脑成像研究,以检验他的假设,即迷幻药通过影响血清素和多巴胺系统来减少成瘾者的渴望。“这听起来很简化主义,”他说,“但一张图片胜过千言万语。”一个理想的合作者将是苏黎世大学的精神病学家弗兰兹·沃伦韦德(Franz Vollenweider),他利用正电子发射断层扫描技术测量了裸盖菇素和MDMA在健康志愿者中诱发的神经变化。一些迷幻效果已经可以用相对直接的神经术语来解释。例如,人体脑成像测试和动物实验表明,麦司卡林、LSD和其他迷幻药会增加视觉皮层中神经元的随机放电。这种神经兴奋被认为会诱发“格式恒常”,即我在佩奥特掌影响下闭上眼睛时看到的动态图案,这种图案也会由偏头痛、癫痫发作和其他脑部疾病产生。但哈尔彭强调,致幻剂的效果绝不能仅仅归结为神经化学。几十年的研究证实了“心境和环境”(set and setting)的重要性——即使用者的先前期望和他们体验的背景。同一种化合物可以引发精神病性的偏执、心理上的洞察或幸福的共融,这取决于它是在夜总会作为派对药物消费,在精神病医生的办公室作为药物使用,还是在圆锥形帐篷中作为圣物服用。同样,迷幻疗法可能会因环境不同而产生不同的结果。哈尔彭说,研究人员面临的长期挑战是确定哪些环境可以利用致幻剂的治疗潜力,同时减少不良反应的风险。在20世纪50年代和60年代,迷幻疗法通常涉及单个患者和治疗师。哈尔彭认为,在许多情况下,迷幻疗法可能对夫妻、家庭和朋友最有效。“如果你独自服用,你可能会有重要的见解,”他说,“但你失去了学习和成长的其他机会。”人们也可能对旨在唤起宗教情感的环境和仪式产生反应。最近,各种科学家,特别是杜克大学的哈罗德·柯尼格(Harold Koenig),报告发现宗教信仰(通过教堂出席率和其他指标反映)与抗抑郁能力之间存在相关性。哈尔彭说,理想情况下,治疗师应该能够在多种不同环境中进行选择,以最好地满足患者的需求。他最喜欢的一句谚语是:“条条大路通罗马。”哈尔彭相信他从佩奥特掌仪式中受益匪浅,尽管这种益处难以量化甚至描述。他借用了一个术语来形容一种能增强神经递质效果的化合物,推测佩奥特掌是一种“谦卑激动剂”,通过在他心中灌输敬畏和崇敬来对抗他的傲慢。然而,他承认,这些情绪可能更多地是源于美国原住民教会的仪式,而不是佩奥特掌本身。在我们共同参加的整个仪式中,哈尔彭的举止确实显露出崇敬之情。尽管饱受慢性背痛的困扰,他还是在当天早些时候在沃尔玛花5美元买的垫子上,一连几个小时都坐得笔直。他专注地观察着每一个仪式,倾听着每一首歌曲。当领路人请大家为作为会议焦点的夫妇祈祷时,哈尔彭也大声附和。特别是在早期,仪式似乎深奥难懂,但随着夜晚的推移,其意义变得越来越明显。有一次,领路人在用纳瓦霍语做了长长的祈祷后,转向那对夫妇,用英语说:“你们必须在生活中为那些关心你们的人留出更多时间。”我意识到,这些仪式只是对大地、火焰、食物和其他原始存在元素的感激之情的表达。在我们每个人从一个在帐篷里传递的水碗中啜饮后,领路人小心地将一些水倒在泥土地上。哈尔彭在我耳边说:“想想水对这些沙漠民族意味着什么。”随着黎明临近,整个帐篷里的气氛变得明朗起来。当那对夫妇拥抱,他们那两个从午夜开始就睡着的孩子眨着眼睛打着哈欠醒来时,每个人都笑了。那位妻子从外面拿了一盘甜面包卷回到帐篷里,和一位朋友开玩笑大笑。当我们喝着咖啡吃着面包卷时,她感谢我们和她的家人一起度过了这个漫长的夜晚。“谢谢你让我们加入,”哈尔彭微笑着对她说,“愿你和你的家人身体健康。”那天下午开车离开纳瓦霍民族国时,哈尔彭显得很兴奋,尽管他已经36个小时没睡了。他跟着一张美国原住民教会圣歌的CD嚎叫,还模仿比尔·克林顿和几个《星际迷航》的角色。在新墨西哥州的希普罗克郊外,当我们经过一名警察给一个摇摇晃晃的年轻人做清醒测试时,他的表情变得凝重。哈尔彭意识到,无论是佩奥特掌还是任何其他药物,都无法治愈所有患有酒精中毒或成瘾的人。“我们没有灵丹妙药,”他干巴巴地说。如果他对迷幻药的研究能产生对数百万与这些疾病作斗争的人中哪怕10%或15%有益的疗法,他就心满意足了。“我正在非常缓慢地,”他说,“将所有的碎片拼凑起来。” 人体实验 约翰·哈尔彭的佩奥特掌研究是迷幻药研究复兴的一部分。至少有六位著名研究人员正在探索使用致幻剂的潜力,包括: 弗朗西斯科·莫雷诺(Francisco Moreno),图森市亚利桑那大学医学院的精神病学家,正在给10名患者服用裸盖菇素,即致幻蘑菇(如Psilocybe semilanceata)的主要活性成分,作为强迫症的实验性治疗。 佩德罗·索佩拉纳·罗德里格斯(Pedro Sopelana Rodriguez),西班牙马德里精神病医院的精神病学家,正在给29名因性虐待而患有创伤后应激障碍的妇女服用MDMA,即摇头丸。 叶夫根尼·克鲁皮茨基(Evgeny Krupitsky),俄罗斯圣彼得堡成瘾与精神药理学科学研究中心的精神病学家,使用氯胺酮治疗酒精和海洛因成瘾者,氯胺酮是一种麻醉剂,在亚麻醉剂量下会产生灵魂出窍的体验。克鲁皮茨基在他的诊所和康涅狄格州耶鲁/西黑文退伍军人医疗中心都报告了积极的结果。 黛博拉·马什(Deborah Mash),迈阿密大学医学院的神经病学家,同时也在西印度群岛圣基茨的一家诊所工作,使用伊菠加因(ibogaine),一种西非灌木Tabernanthe iboga的提取物,治疗阿片类药物和可卡因成瘾者。 查尔斯·格罗布(Charles Grob),加利福尼亚州托兰斯市加州大学洛杉矶分校港湾医学中心的精神病学家,计划向晚期癌症患者提供裸盖菇素,作为治疗疼痛、焦虑和抑郁的实验性疗法。