Nora Volkow 从来都不是盲目接受传统的人。在墨西哥城长大的她,会追寻教科书上引用的原始资料,花数小时沉浸在西班牙征服墨西哥或印度尼西亚地理的复杂细节中。她承认,深入探究而不是仅仅完成作业,并不是取得好成绩的最佳方式。但当她发现生物学时,这种好奇心开始奏效。1981 年,Volkow 在墨西哥国立大学被评为班上最优秀的医学生,随后她在成瘾研究领域开辟了新天地。作为德克萨斯大学的一名年轻研究员,她首次证明可卡因会改变人脑。这在当时是一个备受争议的观点,但现在已被广泛接受。后来,Volkow 利用尖端的脑部扫描工具,不仅查明了成瘾造成的身体变化,还查明了导致某些人更容易成瘾的遗传性脑部异常。她的工作有力地反驳了任何认为成瘾仅仅是意志力问题的人。(当时,第一夫人南希·里根正在敦促所有人“拒绝毒品”。)革命性思想是 Volkow 的家族遗产的一部分。她的曾祖父是列夫·托洛茨基,这位马克思主义革命理论家和苏联布尔什维克领导人是应约瑟夫·斯大林的命令被暗杀的。Volkow 和她的三个姐妹在托洛茨基流亡并于 1940 年被谋杀的墨西哥城房子里长大。

Nora Volkow 杰西卡·库尔库恩

自 2003 年以来一直担任国家药物滥用研究所所长的 Volkow 仍在挑战传统观念。近年来,她提出可卡因和酒精成瘾背后的相同神经机制也构成了导致肥胖的饮食失调的基础,这令人惊讶。

《发现》特约编辑 Adam Piore 在马里兰州贝塞斯达的办公室与这位 58 岁的女性进行了交谈。Volkow 是一位身材瘦削的长跑运动员,举止活泼,略带口音,她谈论了从她的成瘾神经科学工作的影响到邪恶本质的方方面面。

发现:在托洛茨基住过的房子里长大是什么感觉?

Volkow:我们住在一些小房间里,这些房间曾被美国学生——志愿者——用来拜访托洛茨基。但白天,我们会探索房子的其他部分。我父亲没有改变它;它一尘不染,原样保留下来供游客参观。这是一次引人入胜的经历,因为我接触到了各种各样、来自不同国家的有趣的人,以及在历史、艺术或科学领域产生巨大影响的人。

一个周末轮到我带人参观,我正在读《百年孤独》(加布里埃尔·加西亚·马尔克斯的小说)。我一生都在多任务处理。所以我一边读书一边带他们参观。这个人问我:“你喜欢这位作家吗?”我说:“是的,我非常着迷。”那人没有告诉我他是加西亚·马尔克斯。我后来才知道。我读到你小时候是一位才华横溢的作家,也是一位艺术家、竞技游泳运动员和跑步运动员。当然,你的家族有着悠久的政治历史。你为什么会成为一名科学家?

V:因为我是一个非常好奇的生物。科学对于一个大脑基本上被驱动着想要理解事物的人来说是理想的学科。我花了好几个小时观察花园里的昆虫,试图理解它们的路径,如果有一个物体干扰它们会发生什么,以及它们是如何相互作用的。你把一些东西放在我面前,我就会被迷住。这在很多活动中可能会造成很大的干扰,但它非常适合科学。

国家药物滥用研究所所长 Nora Volkow 在职业生涯早期重新定义了社会对成瘾的理解。她是马克思主义革命家列夫·托洛茨基的曾孙女,她说家人的迫害激励她研究行为的生物化学。杰西卡·库尔库尼

你的家庭经历了许多悲剧。在你父亲这边,除了托洛茨基的死,你的祖父死在集中营。你的祖母——托洛茨基的女儿——自杀了。你的两个叔叔被杀,你的姑姑死于肺结核。你的母亲的兄弟在西班牙内战后被迫逃离西班牙。你的家庭背景和你的职业选择之间有什么联系吗?

V:当然有。我来自一个遭受迫害的家庭。我亲身经历了这种迫害的后果,并从小就被灌输这样一种观念:我的家人为了创造一个让人们有更多机会的局面付出了巨大的代价。我从小就觉得我们都有责任让这个世界对每个人都更公平。我们从小就被教导,我们必须用我们的生命做一些对他人有益的事情。你家族过去的经历是如何影响你在科学领域所选择的道路的?

V:我知道斯大林实际上说过他会追杀托洛茨基的第三代亲属——这与此有关。作为一名神经科学家,我着迷于理解这种仇恨从何而来。为什么会对某人产生如此程度的报复和仇恨?当我进入医学院时,我开始寻找研究行为生物化学的科学家。如果你对理解行为生物化学感兴趣——那时比现在更是如此——你就会进入药理学。它非常强大,因为在药理学中,你能够通过给药来操纵[大脑使用]这种生化物质。所以我开始在一个涉及药理学和药物在大脑中的反应以及它们如何影响行为的研究实验室做志愿者。那你是如何开始成瘾研究的?

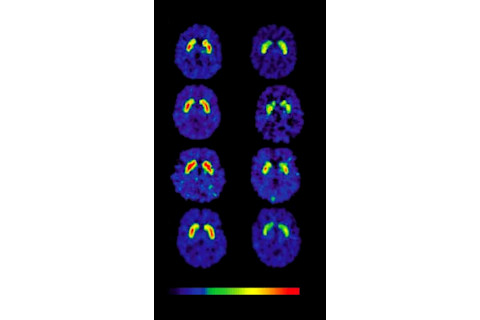

V:精神分裂症是我最初被吸引的疾病,因为精神分裂症患者无法区分内在声音和外部声音。他们还会出现思维和情感扭曲。我被利用新的脑成像技术深入大脑内部的想法深深吸引。当我在德克萨斯大学获得第一个教职时,我想继续研究精神分裂症。他们有一个很棒的精神科住院病房,但他们不收治精神分裂症患者。我显然非常非常沮丧。但我也在巡房,令我震惊的是,许多患者因服用可卡因而出现精神病住院。而我在医学院时就已经有了所有与药物打交道的经验。我立刻说:“好吧,我不能研究精神分裂症患者,但我可以研究因可卡因物质使用障碍而入院的患者的精神病。”所以我开始对他们进行成像,想着:“我能用成像技术来观察是否也能发现我们与精神分裂症患者看到的共同点和模式吗?”在 20 世纪 80 年代中期你在德克萨斯州期间,你利用正电子发射断层扫描(PET)取得了你的第一个重大发现之一,该技术利用放射性标记物监测血流等功能。这项发现的意义是什么?

V:在一个正常人的大脑中,血液流遍整个皮层。但在我首次对可卡因成瘾者的成像中,我观察到他们大脑中的血流量显著减少。有些区域甚至没有血流。这与中风患者的情况类似——大脑血流中断。所以当我们获得这些可卡因滥用者的图像时,它们看起来就像中风患者的脑部图像。这是一个非常出乎意料的发现。这是第一项研究向我表明可卡因可能对大脑造成损害。当时,人们认为可卡因非常非常安全。现在我们知道可卡因会产生大量血管收缩,这就是血流量减少的原因。你还因发现前额叶皮层(大脑中对决策和我们与他人适当地行为至关重要的区域)在成瘾者大脑中受损而闻名。为什么这是一项重要的发现,它是如何产生的?

V:在布鲁克海文国家实验室,我正在对可卡因滥用者进行这些研究,在我看过一些脑部图像后,我意识到我可以区分可卡因滥用者和对照组。我非常惊讶。我说:“哇,前额叶皮层——在可卡因成瘾者中完全异常!”它改变了整个范式,因为当时没有人认为前额叶皮层与成瘾有关。我受到了左右两边的批评。最终,随着所有(研究)的重复,人们现在认识到成瘾的主要病理学之一在前额叶皮层。

这项发现有什么意义?

V:成瘾传统上被理解为原始边缘脑的疾病,而不是与我们所谓的执行功能相关的皮层区域的疾病。执行功能是指大脑中需要某种程度控制的有意识操作——例如,如果你想集中注意力。其他例子:如果你想控制你的愤怒,或者如果你想抑制吃巧克力的冲动。

那些脑部扫描中突出的结果是,前额叶皮层下部的脑区在成瘾者中表现出极度活跃,并且与他们的渴望相关。事实证明,如果某人正在积极渴望可卡因,或者如果你让成瘾者接触到提醒他们可卡因并激活渴望的刺激,你就是在增加前额叶皮层一个名为眼窝前额皮层的区域的活动。它参与了你如何赋予不同刺激以价值。如果你非常饥饿,我给你看一块巧克力,你开始渴望它,那就会激活你的眼窝前额皮层。所以正在发生的是,如果将吸毒者暴露在对他们来说显着的环境刺激中,这些刺激会比正常情况下过度激活得多。

非常有趣的是,这个大脑区域也与强迫症患者有关。这之所以特别相关,是因为在这两种情况——成瘾和强迫症——中,你都有一种强迫性行为模式。你最大的发现之一是成瘾如何影响 D2 受体,这种蛋白质决定了个体对神经递质多巴胺释放的敏感程度,多巴胺是一种与奖赏和愉悦感相关的大脑化学物质。这是否在前额叶皮层的问题中起作用?

V:你需要这些受体来确保人脑的正常功能。因此,当受体数量减少时(我们发现这发生在吸毒成瘾者身上),就会导致由多巴胺调节的大脑前额叶区域功能失调。其中一个后果是,你无法施加抑制性

控制——你会变得更具强迫性。同时,它也影响着我们是否认为某物是可取或有价值的区域。所以戒毒所里的吸毒者对食物、性刺激和金钱等自然强化物的敏感度要低得多。他们对环境非常冷漠,唯一真正让他们感兴趣的就是毒品。这在临床上是一个挑战。这是一个迷人的概念,一个单一的蛋白质,D2 受体,可以产生如此强大的影响。一个单一的蛋白质。

这不仅仅是可卡因独有的,对吧?

V:对。我感兴趣的是发现各种成瘾中都存在的异常。这非常惊人:我们发现,我们可以在可卡因成瘾中复制前额叶区域和 D2 受体的变化,在酒精成瘾中也能复制,然后在甲基苯丙胺成瘾者中复制,最后在有酒精中毒家族史的个体中也能复制。你是说人们可能对酒精中毒或毒瘾有生物学上的 predisposición?

V:是的。他们拥有的 D2 受体较少;因此,他们对自然奖励的敏感度较低,因为自然奖励不能像药物那样显著增加多巴胺。而且,越来越多的证据表明,这可能是多巴胺 D2 受体水平较低的人更容易吸毒的机制之一。这是一个迷人的概念,一个单一的蛋白质,D2 受体,可以产生如此强大的影响。一个单一的蛋白质。你发现 D2 受体缺乏也可能使人容易肥胖。是什么让你认为肥胖者的 H 脑可能与吸毒者和酗酒者有相似之处?

V:我琢磨着,“D2 受体减少是否反映了这些人正在服用人工物质,从而改变了大脑的生物化学,或者这是否基本上反映了对强迫症的易感性?”所以我说,“有什么情况在行为表现方面具有相似性呢?”这就是我转向肥胖的原因。因为人们会强迫性地吃大量的食物,但食物是一种自然的强化物。你没有摄入任何化学物质,但它们有相似之处。强迫性进食者无法控制——他们危及自己的生命。我的预测是他们也应该拥有更少的 D2 受体。研究结果也完全证实了这一点。你被人类行为的生物化学所吸引,部分原因是你好奇是什么驱使像斯大林这样的人发誓要杀死你曾祖父的每一个后代。你找到答案了吗?

V:有了一些。我认为仇恨本身可以得到奖励,并且会自我延续。最近的研究表明,坠入爱河——或者母亲对婴儿的爱,这种爱是如此强大——是由这些奖励过程驱动的,它实际上会激活与成瘾中相同的(大脑)回路,使这种行为优先于其他一切。就像你可以用爱激活这些系统一样,对于某些人来说,你也可以用仇恨做同样的事情。人们对他们的仇恨变得痴迷。他们所有的活动都指向复仇、复仇、复仇。所以必须有一个奖励成分来激励我们。是什么驱使着你?你自己的驱动力使你获得了相当强大的地位,可以产生巨大的影响。作为国家药物滥用研究所的负责人,该研究所在 2014 财年为研究资助投入了超过 6.64 亿美元,你是如何努力改善成瘾治疗的?

V:我的主要目标之一是提供知识,使我们能够将药物成瘾作为一种脑部疾病来治疗,并提供工具,使您能够更有效地治疗和预防它。实现这一目标的一种方法是更深入地了解分子层面的变化。我们正在资助研究人员调查药物如何改变基因的激活方式,从而改变细胞功能,以及这如何反过来改变大脑回路的功能,以及这如何改变行为。因此,这项工作深入到基础科学,以了解基因如何使您易受伤害,以及药物如何影响哪些基因被表达和哪些基因被沉默。一旦您了解了这些过程,您就可以设计和开发干预措施,以基本上恢复被药物破坏的这些过程。

如果我能选择一种生化干预,我认为最有可能产生有益效果的是增加 D2 受体的水平。但不幸的是,我认为我们离实现这一点还有很长的路要走。你的工作的另一个重点似乎是药物的开发。你能告诉我更多关于这方面的工作吗?

V:我们针对药物成瘾的治疗药物非常少。根据我们已有的知识,我们应该能够更好地帮助那些吸毒成瘾的人。我们的困难在于,制药行业对开发治疗成瘾的药物不感兴趣。因此,我的优先事项之一是推进这类化合物的科学研究。现在我们与一些制药公司建立了合作关系。成瘾被认为是一种不道德的行为,所以许多公司不愿意与这类应用联系在一起。但我认为这种情况正在慢慢改变。