如今,你可以在一个周末花大约一千美元测序你的基因组。但你相信吗?第一个被测序的人类基因组花了13年(1990年至2003年)才完成,耗资27亿美元!

在那个时候,《哈利·波特》刚刚开始他在霍格沃茨的银幕冒险,对你进行基因组测序是一项难得的特权。首批揭开自己DNA面纱的人之一是詹姆斯·沃森(James Watson),他是1953年帮助解开DNA结构的关键科学家之一,还有克雷格·文特尔(Craig Venter),他对人类基因组计划的实现起到了重要作用。史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)也是首批进行基因组测序的人之一(我想象实验室技术人员称之为iGenome)。科学家们还向哪些名人寻求他们DNA中的秘密?史蒂芬·霍金?高智商纪录保持者玛丽莲·沃斯·萨凡特?那个在《危险边缘》节目中连续赢了74场比赛的家伙?

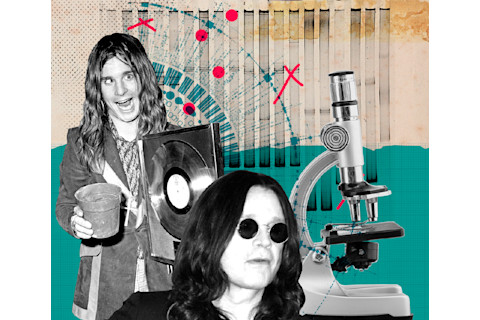

不。科学家们想要奥兹·奥斯本。

约翰·迈克尔·奥斯本(John Michael Osbourne)生于1948年,有几个名字,包括“奥兹”(Ozzy)、“黑暗王子”(Prince of Darkness)和“重金属教父”(Godfather of Heavy Metal)。奥兹在20世纪70年代随黑安息日(Black Sabbath)乐队成名,之后开启了他狂野而极其成功的个人职业生涯。但奥兹的音乐常常被他传奇般的酗酒和吸毒所掩盖。那么,为什么研究人员会想窥探奥兹的基因呢?

说实话,奥兹是一个非凡的人类样本。他一直与多种恶习(可卡因、酒精、性、药丸、墨西哥卷饼)的成瘾作斗争,半个世纪以来不知疲倦地巡演和狂欢,并在每天服用多达25片芬太尼时仍然活跃于真人秀节目。他的免疫系统因毒品和酒精而变得非常虚弱,以至于他曾误测出HIV阳性。

过一周奥兹式的生活,对我们大多数人来说足以致命,所以科学家们迫不及待地想拿到这位“钢铁侠”的DNA序列。奥兹可能拥有什么能让他从早餐可卡因到每天四瓶白兰地喝上几十年而不死的基因呢?

2010年,Knome公司(Knome Inc.)的科学家们阅读了一位疯狂之人的DNA日记,并发现奥兹确实是一个基因突变者。在他DNA中发现的一些更令人着迷的东西包括一个在他ADH4基因附近从未见过的突变。ADH4产生一种叫做酒精脱氢酶-4的蛋白质,它能分解酒精。ADH4附近的突变可能会影响蛋白质的产生量。如果奥兹的身体能够比正常人更快地解毒酒精,这或许可以解释为什么他的肝脏没有爆裂。

奥兹还拥有与成瘾和酗酒相关的基因变异,以及身体如何处理大麻、阿片类药物和甲基苯丙胺。总而言之,他的DNA显示,他患有酒精依赖或对酒精的渴望的可能性是普通人的六倍,患有可卡因成瘾的可能性是1.31倍,因大麻而产生幻觉的可能性是2.6倍。

奥兹声称“我唯一知道的Gene(吉恩)是KISS乐队里的那个”,他对结果感到着迷。尽管在他基因组中发现的变异令人着迷,但事实是,我们对这些基因的了解还不足以构建一个全面的图景,让我们知道为什么这个人有成瘾人格——或者为什么他在滥用身体50多年后仍然身体状况良好。成瘾是一种复杂的行为,但研究表明,我们的基因以及我们无法控制的其他生物学因素可能会共同让生活变得地狱。

你的基因中有酗酒倾向吗?

酗酒包括渴望、失控、身体依赖和耐受。美国国家酒精和药物依赖委员会(National Council on Alcoholism and Drug Dependence)估计,仅在美国,就有十二分之一的成年人患有酒精滥用或依赖。美国人每天在酒上花费近2亿美元,每年约有10万人死于与酒精有关的原因,如酒驾、自杀或跌倒。

酒精成瘾无疑是一个严重的问题,但我并不是要把酒精描绘成魔鬼的琼浆。重要的问题是,为什么有些人即使知道应该停止饮酒,却无法停止?美国国家酒精滥用和酒精中毒研究所(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)表示,基因对一个人发展酒精成瘾的倾向负有大约一半的责任。但正如奥兹的基因组一样,很少有单一的基因能够完全解释这种复杂的行为。

确实,许多基因与酒精依赖有关。第一个基因与人们为什么喜欢在紧张的工作日后去酒吧有关。印第安纳大学医学院(Indiana University School of Medicine)遗传学家塔蒂亚娜·福鲁德(Tatiana Foroud)2004年的一项研究将一种叫做GABRG3的基因与酗酒联系起来。这个基因产生一种大脑细胞受体的一个亚基,该受体识别γ-氨基丁酸(GABA),一种所谓的“抑制性”神经递质,它告诉大脑平静下来。没有它,一个人更有可能转向酒精来达到同样的效果。这一发现为该疾病与过度活跃的大脑有关的理论提供了依据。由于其镇静作用,酒精可以放松过度活跃的神经元,从而平息心灵中奔腾的河流。

(拼贴画:Sarah Hanson。年轻的奥兹:Michael Putland/Getty Images。其他元素:Zita、Vshivkova、s_bukley/Shutterstock)

为什么有些人就是说“不”

控制身体如何处理酒精或其他药物的基因也会影响一个人是否更容易成为物质滥用者。例如,一些人,特别是东亚血统的人,在饮酒时会经历快速潮红和心率加快。这通常被称为亚洲潮红或亚洲光辉,但更具包容性的名称是酒精潮红反应(AFR)。患有AFR的人拥有一种基因变异,该变异会损害体内分解酒精的酶的产生。

在肝脏中,酒精被分解成有毒的乙醛,然后分解成无毒的乙酸盐。对于AFR患者,酒精可以很好地转化为乙醛,但乙醛不能被有效分解,并在体内积聚。这种积聚会导致血管扩张,产生我们称之为潮红的红肿和热感。过量的乙醛还会引起头痛和恶心。饮酒带来的不适感促使一些人远离酒精,使AFR患者患 alcoholism 的可能性降低。

同样的原理也适用于使用药物双硫仑(disulfiram)作为治疗酒精滥用的一种方法。双硫仑会使饮酒者在饮酒时经历与AFR相同的令人不快反应,从而阻止他们继续酗酒。

药物对不同人的影响不同,这很大程度上取决于使用者拥有什么样的基因工具箱来处理相关物质。例如,大约20%的美国人在一种叫做脂肪酸酰胺水解酶(FAAH)的基因中存在突变。这个基因产生一种同名的酶,这种酶分解叫做“幸福分子”(bliss molecule)的酰胺类大麻素(anandamide)。你的身体会自然产生酰胺类大麻素,通过与你的大麻素受体结合来减轻焦虑。突变FAAH基因的人大脑中始终含有更多的酰胺类大麻素;他们不仅比其他人更平静、更快乐,而且更不可能使用大麻,因为大麻对他们来说效果不大。

(拼贴画:Sarah Hanson。元素:istock:KrulUA;Shutterstock:Wangbar、rozbeh、puhhha)

为什么有些人很难停止

酒精和其他药物是身体处理的化学物质。如果身体反复接触酒精,它会通过让肝脏超负荷工作来增加酶的数量以将其清除。身体试图恢复正常的尝试导致饮酒者对酒精产生耐受性,这意味着他们必须摄入越来越多的酒精才能获得相同的满足感。对于新手饮酒者来说,一杯酒可能会带来微醺感。但几周的饮酒后,就需要两三杯才能达到这种微醺感,因为他们的肝脏处理酒精的效率更高了。

长期饮酒后,人们需要摄入酒精才能感觉正常。为了补偿酒精的镇静作用,我们的大脑化学物质会适应,产生更多的神经递质来激活神经元,使它们再次兴奋。如果酒精摄入突然停止,大脑就不再被镇静,但那些兴奋性神经递质仍然处于最大化状态。这就是为什么戒断期的经历者会出现颤抖、焦虑和烦躁。

由于大脑需要时间来重新校准以适应缺乏酒精,许多经历戒断症状的人会恢复饮酒以平静下来。需要消耗的过量酒精开始对肝脏、肾脏和胃等其他身体系统造成严重损害。苯二氮卓类药物,如 Xanax 和 Valium,有时会被用于经历酒精戒断的人,以一种能增加抗焦虑神经递质 GABA 的药物来替代酒精的作用。苯二氮卓类药物的管理比酒精摄入更容易控制,并且通常有助于恢复神经元兴奋性和抑制性活动的适当平衡。

酒精与其他大脑系统相互作用,而遗传变异可能存在于任何一个系统中,这解释了为什么对酒精的反应和成瘾倾向差异如此之大。传统上,科学家们已经发现了与饮酒量增加相关的基因,但 Gunter Schumann 于2016年在伦敦国王学院(King’s College London)领导的一项研究揭示了一个基因,该基因可能解释了为什么有些人知道自己的极限。在制造一种叫做 beta-Klotho 的蛋白质的基因中发现的一种变异,在约40%的显示出对饮酒欲望降低的研究参与者中被发现。

beta-Klotho 蛋白是一种大脑中的受体,它会接收一种叫做 FGF21 的激素,这种激素是在肝脏处理酒精时分泌的。Schumann 和他的团队认为,beta-Klotho 可能参与了肝脏和大脑之间的“串联对话”,这是一种指示肝脏中酒精过多的SOS信号。当该团队基因工程改造出缺乏 beta-Klotho 的小鼠时,这些小鼠喝了更多的酒。这种反馈机制类似于饱腹激素瘦素(leptin)在胃饱时告诉大脑的机制。像这样的研究表明,人们之所以能够知道自己饮酒的极限,可能是因为他们幸运地天生就拥有一个更有效的肝脏-大脑交流系统。

这段旅程多么漫长而奇特

你可能从来没有这样想过,但几乎每个人在某个时候都对咖啡因上瘾过,或者曾经上瘾过。当然,与硬性毒品相比,咖啡因的毒性很温和,但基本原理是相同的。

我们喜欢咖啡因带来的能量激增,但很快我们就觉得没有它就无法正常工作。我们会感到疲倦和暴躁。许多人在喝了早上的咖啡之前都像个怪物。过了一会儿,我们发现自己不得不喝第二杯或第三杯,因为一杯已经不够用了。试着停止,你将遭受疲劳、头痛和易怒的折磨。最好还是再煮一壶,继续保持这个习惯。如果被要求放弃咖啡壶,很多人会说你必须从他们冰冷僵硬的手中夺走。

对于其他成瘾者来说,这是同样的循环,但所涉及的物质戒断起来要困难得多。也许我们可以利用这个共同点来重塑我们帮助成瘾问题患者的方法。成瘾本身就足够痛苦了,进一步的惩罚性措施已被证明是惨痛的失败,并不必要地毁掉了许多好人的生活。成瘾者真正的“罪过”是他们“错误的时间、错误的地点、错误的基因”。通过更好的教育,我们或许可以阻止更多的人一开始就吸毒。通过更好地理解成瘾背后的生物学原理,我们可以开发出有效的治疗方法。通过更了解导致人们具有成瘾人格的基因,我们可以筛查出可能处于危险中的人。我们需要的是一场反对成瘾的战争,而不是一场反对毒品的战争,更不是一场反对成瘾者的战争。

摘自《认识我》(Pleased to Meet Me),最初由 National Geographic Partners, LLC 于2019年8月6日出版。版权所有 © 2019 by **William J. Sullivan**。此文最初以“或多或少地成瘾”(Addicted, More or Less)为题印刷出版。