在加州大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院的神经外科病房里,丹尼,一个21岁的壮实大学生,穿着蓝色睡衣,留着稀疏的山羊胡,坐在床上,看着笔记本电脑屏幕上一张又一张照片闪过。几位硬汉电影明星快速出现,包括阿诺德·施瓦辛格、史蒂文·西格尔、西尔维斯特·史泰龙和T先生,这位莫霍克发型的拳击手在拳击电影《洛奇3》中饰演史泰龙的对手。乍一看,人们可能会猜测丹尼是自愿参加好莱坞调查:你最喜欢的动作英雄是谁?实际上,丹尼才是真正的英雄。缠绕在他头骨上的白色头巾中伸出的黑色电缆暗示着他在探索一个真正深刻的问题中的作用:思想是如何在人脑中形成的?

丹尼患有癫痫,为了监测癫痫发作,他暂时植入了电极。理想情况下,电极将精确定位引发他癫痫发作的神经缺陷,以便通过手术切除。在电极留在丹尼大脑中的大约一周时间里,他自愿参与旨在理解认知基础的实验。这种研究非常罕见;出于明显的伦理原因,神经科学家很少有机会从活体人脑深处收集数据。

这个特殊的实验触及了神经科学中最具挑战性的难题之一:脑细胞如何识别烤箱、数字九、斑马、比尔·克林顿或电影人物洛奇这样复杂的物品?单个细胞是像计算机中的晶体管或电视屏幕上的像素一样,只贡献微小的信息,只有与成千上万或数百万其他细胞的输出结合才能形成“洛奇”这样复杂的模式吗?还是单个神经元能够学会识别那张脸?

克林顿细胞

新研究表明,单个脑细胞能够进行复杂的模式识别。植入癫痫患者大脑深处的电极检测到专门识别特定人物在不同情境和伪装下的单个神经元。例如,“克林顿细胞”不仅会对前总统的各种照片做出反应,还会对线条画做出反应。

大多数神经科学家坚持神经元的像素观点,认为单个细胞不可能聪明到能够理解像“洛奇”这样微妙的概念;毕竟,世界上最快的超级计算机都难以完成这种模式识别壮举。但伊扎克·弗里德(Itzhak Fried),这位为丹尼大脑植入电极并领导加州大学洛杉矶分校研究项目的神经外科医生,相信他已经在像丹尼这样的受试者大脑中找到了“思考细胞”。如果他是对的,神经科学家可能不得不彻底改变他们对人脑工作方式的看法。

一个真正的思考细胞应该能够在许多不同的伪装下识别一个人或虚构人物。丹尼是好莱坞动作英雄的忠实粉丝,尤其是洛奇。他拥有该系列所有五部电影的DVD,并且百看不厌。因此,在笔记本电脑屏幕上弹出的图像中,研究团队包括了洛奇奔跑在费城街头、深情凝视女友阿德里安、以及在击败苏联对手后披着美国国旗的照片。时不时地,为了测试细胞的识别是否跨越感官模式,笔记本电脑屏幕上会拼出洛奇或其他名字,或者由一个怪异的合成声音发出。

当丹尼盯着笔记本电脑时,来自60多个超薄电极的信号——每个电极都灵敏到足以检测单个细胞的低语——流入从他头部伸出的电缆。电缆将信号传送到房间另一边塞满了放大器的柜子。柜子顶部的电脑将丹尼细胞的读数显示为屏幕上展开的一系列多色线条。时不时地,当丹尼的一个细胞对图像或名字做出反应时,一条线会向上猛地一跳。负责监督本次研究的阿根廷神经科学家罗德里戈·奎安·奎罗加(Rodrigo Quian Quiroga)指着一个特别活跃的曲线,低声说:“那是洛奇。”

绝大多数现代大脑研究涉及磁共振成像、正电子发射断层扫描和脑电图等技术。所有这些都从颅骨外部测量神经活动。用外部扫描仪来研究大脑如何工作,就像使用卫星研究被云层笼罩的星球上的生命。相比之下,植入式电极就像是降落在星球表面的探测器。对猴子和其他与我们大脑相似的动物进行的电极研究提供了宝贵的见解,但这些生物无法描述它们的 G 主观感受。

少数其他医院正在开展电极研究,这些研究是基于对癫痫、帕金森病和其他神经系统疾病患者的临床治疗。但加州理工学院的神经科学家克里斯托夫·科赫(Christof Koch)表示,没有任何研究项目在经验、复杂性或已发表成果方面能与加州大学洛杉矶分校的项目相媲美。科赫说:“没有一种技术能给你所有关于认知的答案。但这种技术非常好,而且我们正在不断改进。”科赫自1998年以来一直与加州大学洛杉矶分校的研究团队合作。

弗里德,这位项目充满干劲却又平易近人的总指挥,在1992年离开耶鲁大学后创立了该项目。此后,他的100多名因诊断目的植入电极的癫痫患者自愿作为基础研究的受试者。这是记者第一次亲眼目睹弗里德的团队工作。

弗里德在以色列出生和长大,每年有几个月在特拉维夫的一家医院以及加州大学洛杉矶分校工作。他周日从以色列飞到洛杉矶,周一在一次三小时的手术中,他钻了丹尼头骨上的十几个小孔,并将电极插入他的大脑。第二天,弗里德穿着白色实验服,内搭水绿色手术服,大步走进一间挤满了研究人员的会议室,他们聚集在一起讨论丹尼的治疗方案。团队成员包括两名从宾夕法尼亚大学飞来的本科生,几名来自加州大学洛杉矶分校和加州理工学院的研究生,几名博士后,以及两名医生。

弗里德简要地介绍了患者的背景:丹尼是一个聪明友好的年轻人,他期待着与研究团队合作,以此“打破”他在医院住院期间的“无聊”。他用他独特的以色列口音继续说道:“好的,让我们进入实际问题。”他以快速的语速询问研究人员他们的“范式”状况。他更喜欢这个词,而不是“实验”,因为“实验”可能暗示电极植入丹尼的大脑主要是为了研究目的,而不是诊断目的。

讨论一直回到数据存储和分析问题。几位研究人员要求升级用于存储数据(微电极实验产生的数据量以太字节计)的设备,弗里德表示他会尽力解决。研究人员还收到了关于如何解决一个主要技术挑战的详细说明:患者大脑中的电极经常同时检测到两个或更多附近神经元的脉冲,这在电脑中可能显示为一个大信号。奎罗加编写了一个程序,可以数学地解开重叠的脉冲。这个过程,称为聚类切割,使得从数据中提取更多信息成为可能,至少在理论上是这样。但是奎罗加的一些同事仍在努力熟悉团队称之为“罗德里戈代码”的细节。

研究人员准备了足够多的研究,以防止丹尼感到无聊。其中一项要求他观看电脑生成的名人的变形图片:T先生变成威尔·史密斯,史泰龙变成阿诺。目的是:观察注册史泰龙的细胞是否会随着照片逐渐变形为阿诺而反应变慢,或者只是突然沉默。换句话说,人脸识别细胞是像简单的开关一样工作,还是可以像调光器一样工作?

另一个被称为 X-Cab 的范式,旨在深入了解我们对地点的情景记忆。十多年前,对大鼠和猴子的微电极研究揭示了当动物移动到迷宫中的特定位置时会做出反应的“位置细胞”。早期版本的 X-Cab(涉及在网络城市中驾驶虚拟出租车)已经证实人类也拥有位置细胞,以及对特定地标做出反应的“视图细胞”和对司机最终目的地做出反应的“目标细胞”。

加州大学洛杉矶分校的博士后阿恩·埃克斯特罗姆(Arne Ekstrom)和研究生因德尔·维斯科塔斯(Indre Viskontas)已经准备好让丹尼试驾新版X-Cab程序,该程序允许司机接送乘客。弗里德问他们是否已按照他的要求修改了范式。“几乎所有都改了,”维斯科塔斯回答说,并补充说她和埃克斯特罗姆尊重地不同意弗里德的一些要求,并希望与他讨论。

弗里德点点头。“还有问题吗?”他扫视房间问道。“如果没有,那就开始工作吧。”

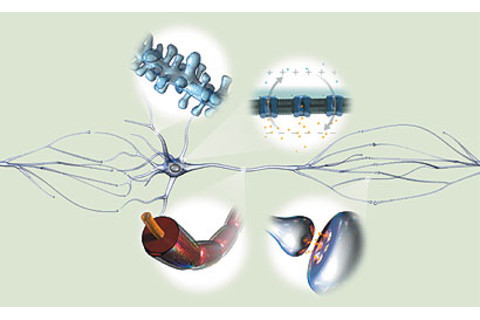

图片由布莱恩·克里斯蒂绘制

一个超强的微处理器

人脑中的1000亿个神经元中的每一个都是一个由神经递质驱动的精细处理器。这些带电化学物质聚集在天线状树突的受体结节上,并激活细胞体,细胞体反过来将电信号沿着神经元的输出线——轴突——射出。在轴突的末端,信号释放出成束的额外神经递质,这些神经递质爆发出来并驱动其他神经元。——苏珊·克鲁格林斯基(Susan Kruglinski)

树突

大脑皮层(认知中心)中的典型细胞可以通过其树突(左上方)接收来自其他神经元多达15万个连接。分支上覆盖着成千上万个微小的受体结节,称为突触。超过50种神经递质可能通过与突触处的分子结合而发生接触,在那里它们变得带电。

轴突

带正电的细胞沿着细长的轴突(左下方)发出电流。裸露的轴突传导信号的速度为每小时1到20英里,而带有称为髓鞘的脂肪绝缘层的轴突传导电流的速度高达每小时270英里,相当于F5龙卷风中的风速。

动作电位

当大约0.1伏特的电压(地毯静电冲击强度的十万分之一)启动时,带负电的钾离子冲出细胞,带正电的钠离子以每秒1亿个离子的速度涌入。然后细胞电荷从负变正。一个神经元每秒可以产生300个动作电位(右上方)。

突触传递

电信号触发神经递质的释放,神经递质以约5000个分子的束状形式(右下方)离开轴突。这些化学物质在前往下一个树突突触的途中自由散发。神经递质的类型和每个连接到突触的强度都会影响受体神经元的功能。

回到办公室,弗里德回忆起他如何最终负责这个不寻常的项目。他的榜样之一是怀尔德·潘菲尔德(Wilder Penfield),这位加拿大外科医生在1930年代和1940年代对癫痫患者进行了开创性的手术。潘菲尔德在移除患者的头盖骨后,用电线轻触他们大脑的不同部位,并询问他们的感受。由于大脑缺乏痛觉感受器,患者不需要麻醉。他们报告的感受包括左食指刺痛、看到蓝色闪光和听到低沉的嗡嗡声。

这个过程不仅帮助指导了潘菲尔德对每位患者的手术治疗,也为大脑不同部位的功能提供了线索。“他真正在研究人类思维,”弗里德说,“但同时也在帮助人类。”弗里德的方法比潘菲尔德的精细得多。他通常会在患者头骨上钻十几个孔,并插入十几个中空的大电极,这些电极可以检测到癫痫发作产生的大规模电波。

每个大电极的末端都伸出多达10根柔性微电极,可以检测单个神经元的脉冲。患者的临床状况决定了大电极的放置位置。在丹尼的病例中,检查表明他的癫痫发作源于他的额叶,因此弗里德将大部分大电极插入该区域。他在丹尼的海马体中植入了一个大电极,海马体是记忆的基础区域,也常与癫痫发作有关。

弗里德强调,患者的临床健康和舒适优先于研究目标。即使是计划最周密的范式,如果患者感到无聊、疲惫、沮丧、头痛或只是想独处,也必须搁置。弗里德仔细筛选潜在的同事,以确保他们将患者视为人,而不是实验室动物。“那些表现不佳的人,”他说,“是强迫症动物生理学家,如果他们不能控制所有变量,就会崩溃。”但弗里德也表示,他相信“有责任”利用这些难得的机会,更多地了解单个神经元的行为,他称之为认知的基础。

效仿潘菲尔德的例子,弗里德偶尔也会进行涉及用微小的电击刺激脑细胞的研究。1998年,他和三位同事发现,每当他们刺激一位女性患者大脑顶部一个叫做辅助运动区的点时,她就会大笑起来。她的欢笑不仅仅是生理上的。这位女士感到主观的“欢乐或愉悦”,并表现出一种被称为虚构症的症状:她为自己的欢笑编造理由,有一次她对研究人员说:“你们真是太有趣了……站在这里。”

但弗里德的大多数发现——他已在《自然》、《神经元》和《美国国家科学院院刊》等顶级期刊上发表了十多篇论文——并不涉及电刺激神经元,而是被动地倾听患者在执行各种任务时神经元的“喋喋不休”。在一系列实验中,弗里德、科赫和加州理工学院研究生加布里埃尔·克雷曼发现了一些细胞,当受试者观看图像(例如棒球或女性面部)时,以及当他闭上眼睛并在脑海中回忆该图像时,这些细胞都会做出反应。这些结果提供了令人信服的证据,表明人类的感知和想象力共享神经回路。

最受关注的实验是那些支持“思考细胞”存在的实验。这种细胞的可能性至少自1950年代以来就一直存在争议,当时研究人员在猫和其他动物的视觉皮层中发现了对简单刺激(例如以特定角度定向或以特定方向移动的线条,或特定波长的光)做出反应的单个神经元。一些理论家想知道单个神经元是否也可能对更复杂的刺激,例如特定的人,做出反应。

这种细胞曾被称为“认识细胞”,取自希腊语中“知识”一词。1960年代末,麻省理工学院神经科学家杰罗姆·莱特文(Jerome Lettvin)将其戏称为“奶奶细胞”。莱特文最初将这个词当作一个笑话。在一篇论文中,他提出,像菲利普·罗斯小说《波特诺伊的抱怨》中的主人公波特诺伊这样被母亲溺爱的神经质患者,可以通过清除大脑中所有“母亲细胞”来治愈他们的俄狄浦斯情结。

许多神经科学家怀疑单个细胞能否识别无生命的物体,更不用说一个人了。即使是椅子、树木或建筑物这样简单的物体,也几乎有无限多种形式,而且同一物体从不同的角度和在不同的背景下看起来也不同。然后在1970年代早期,普林斯顿大学的查尔斯·格罗斯(Charles Gross)对猴子进行的实验发现了对手和脸选择性反应的细胞——不是特定的脸,而是普遍的脸。

然而,直到1990年代后期,弗里德和他的同事们开始报告癫痫患者对各种图像的反应时,才有人类实验。一些神经元显然足够聪明,能够理解非人类动物的高度抽象概念。当患者被展示老虎、老鹰、羚羊和兔子的图片时,它们的神经元会放电,但当被展示人类或无生命物体的图片时,它们则保持沉默。其他细胞只偏爱食物、建筑物或人脸的图像。有些细胞对所有脸部都做出反应,但有些则很挑剔,只对男性面孔放电,而不对女性面孔放电;或者对皱眉的面孔放电,而不对微笑的面孔放电——或者最终,只对特定个体的面孔放电。

这种类型的神经元之一是所谓的比尔·克林顿细胞,它深埋在一位女性患者的杏仁核中。该细胞对前总统的三幅截然不同的图像做出了反应:一幅克林顿大笑的线条画,一幅他的正式画像,以及一幅他与其他政要交谈的照片。当患者观看其他人的图像时,包括男性政治家和名人,该细胞保持沉默。弗里德的团队在其他志愿者中发现了以同样高度选择性的方式对演员做出反应的细胞,其中包括詹妮弗·安妮斯顿、布拉德·皮特和哈莉·贝瑞。

名人在弗里德的实验中扮演重要角色的一个原因是,他们的照片通常比患者自己亲属的图像更容易获得。但是,作为她关于自传式记忆的博士论文项目的一部分,加州大学洛杉矶分校的研究生因德尔·维斯科塔斯(Indre Viskontas)几年来一直在向患者展示家庭成员的照片。她不愿透露尚未发表的结果的细节。但她证实,她已经找到了对特定亲属做出反应的神经元:父亲、母亲、兄弟、姐妹、祖父,是的,还有祖母。实验还发现了当患者看到自己图像时会发光的细胞。称它们为自恋细胞吧。

维斯科塔斯对过度解读这些或加州大学洛杉矶分校项目中出现的其他结果持谨慎态度。例如,她不认为这些结果支持“奶奶细胞假说”的最极端版本,即细胞被排他性地、永久性地分配给一个人、地点或事物。她补充说,过去几十年表明,脑细胞是多功能的,或者说具有可塑性,会根据新的经验改变其作用。加州大学洛杉矶分校的实验可能检测的不是长期记忆,而是所谓的“工作记忆”,即细胞只是由于实验提供的刺激而暂时被分配去代表奶奶、詹妮弗·安妮斯顿或洛奇的工作。

科赫不太确定。他认为,我们的大脑将一些细胞专门用于我们经常思考的人或事物是合乎情理的。他说,加州大学洛杉矶分校实验的更大意义在于,神经科学家可能不得不改变他们将神经元视为简单的开关、晶体管或像素的观点。每个神经元可能更像一台复杂的计算机。毕竟,单个神经元可以接收来自十万多个其他细胞的输入,其中一些细胞抑制而不是鼓励神经元的放电。神经元反过来可能在复杂的正反馈或负反馈循环中鼓励或抑制其中一些相同细胞的放电。

最让科赫兴奋的是“思考细胞”的研究结果,这可能阐明认知的一个基本组成部分。他说,我们对世界的理解要求我们忽略通过感官涌入的大量数据。当我们打开电视或回忆一部电影时,我们的大脑以某种方式立即将原始感官数据压缩成有意义的概念和类别。科赫说,这一壮举至少部分是通过那些不仅代表洛奇的特定形象,而且代表“洛奇的柏拉图理想”的细胞来完成的。

奎罗加指出,一位阿根廷同胞豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)的短篇小说阐述了如果我们缺乏这种压缩能力会发生什么。“记忆狂人富内斯”讲述了一个年轻人从马上摔下来撞到头后,获得了(或被诅咒了)对每一个细微体验的摄影式记忆的故事。他被无限的感知所压倒,以至于退缩到一个黑暗的房间里。博尔赫斯写道:“思考就是忘记差异,就是概括,就是抽象。”“在富内斯过度充裕的世界里,除了细节别无他物。”与丹尼不同,富内斯失去了感知洛奇柏拉图式理想的能力。

在丹尼的病房里,深奥的哲学问题让位于更实际的担忧,比如如何将一个带轮子的托盘恰当地放在他的膝盖上。“我不是工程师,只是一个科学家,”奎罗加一边抱歉地说,一边与那个不听话的托盘搏斗。最终,在埃米莉·霍(Emily Ho)的帮助下,他成功了。埃米莉·霍是一名工程师,也是团队的首席问题解决专家。

当其他研究人员来来去去时,何丽留在丹尼的房间里,操作着测试设备。当丹尼的微导线读数出现异常时,何丽会检查灯光和其他可能造成电磁干扰的电器。几分钟之内,她就追踪到问题源于丹尼用来升降床铺的遥控器。拔掉电源后,读数恢复正常。

房间里的气氛出奇地欢快。原因之一是丹尼的父亲比尔经常在场,他经营一家地毯生意。实验期间保持安静,以免丹尼分心,但在休息期间,比尔会逗弄研究人员和他的儿子。有一次,何女士看着丹尼神经元的信号在电脑屏幕上滚动,告诉丹尼他有“很棒的脑细胞”。

“你在开玩笑吗?”比尔喊道,“他有糟糕的脑细胞!”

丹尼咧嘴一笑,后来他父亲笨手笨脚地把一盒中餐泡沫餐盒掉在地上,鸡块滑了一地,他笑得更开心了。“谁的细胞糟糕?”丹尼咯咯地笑着。

当被问及为什么他和妻子同意让儿子参与这些研究时,比尔变得严肃起来。“这是一种责任,”比尔说。比尔指出,丹尼受益于许多在他之前自愿作为研究对象的患者。未来,患有癫痫或其他脑部疾病的人可能会从加州大学洛杉矶分校团队从丹尼身上学到的知识中受益。

就丹尼而言,他说他喜欢和科学家们一起玩,做实验——“只要没有数学就行。”

前瞻性应用 伊扎克·弗里德和克里斯托夫·科赫对“思考细胞”的开创性研究有助于推动至少两项技术发展。一是模式识别,特别是人工智能视觉。无数研究人员在军事机构的慷慨资助下,试图开发基于计算机的视觉,但收效甚微。美国国防部对能够识别卫星图像中导弹发射场或其他军事兴趣目标的软件感兴趣。此外,自9/11事件以来,美国国土安全部资助了面部识别程序的研究,这些程序可以在机场或其他区域扫描人群以寻找疑似恐怖分子。但即使是最强大的计算机运行最新的软件程序,当环境、视角、距离或光线发生变化时,也难以识别简单的物体。撇开伪装问题不谈,面部识别程序可能会受到头发和面部毛发的变化、不同表情和衰老等因素的影响。了解大脑如何解决这些问题可以帮助软件设计师。

对“思维细胞”的研究也可能有助于构建所谓的认知假体,即替代或补充因脑损伤而丧失能力的设备。例如,在南加州大学,生物医学工程师特德·伯杰正在研制一种可植入的芯片,可以增强记忆细胞的信号处理能力。目前,伯杰的设计是基于对活体大鼠和大鼠海马体切片的记录。弗里德和科赫的数据原则上可以在未来几年帮助伯杰实现向人体临床试验的飞跃。但弗里德怀疑,健康人短期内会在大脑中植入芯片以增强认知能力:“我认为在可预见的未来,入侵大脑的概念会让人难以接受。”——J. H.