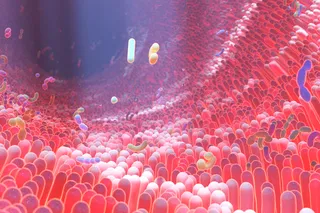

也许你在看完牙医后会注意到。你用舌头舔过牙齿,它们感觉光滑洁净。四小时后,尽管你可能还无法察觉差异,但一层粗糙的绒毛正在生长。这些是链球菌,是唾液沉积在牙齿上的薄膜中最初的细菌定植者。再过四小时,桥形细菌——梭杆菌也已附着上来。它们使得那些真正的“坏角色”,如牙龈卟啉单胞菌,得以附着并开始建立菌落。

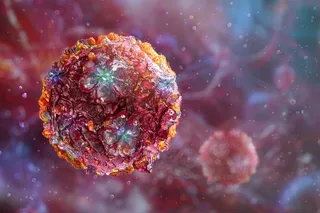

到第二天早上,如果你还没有刷牙,一层明显的绒毛状污垢就会开始形成。如果你能在不破坏其结构的情况下用显微镜观察这些绒毛,你会看到由细菌构成的塔状或整个群落,它们层层叠叠。其中一些微生物确实很危险。牙龈卟啉单胞菌不仅在你的牙龈袋中生长,帮助你的牙齿从颌骨中松动,还会导致炎症化学物质的释放,这些物质进入你的血液循环,使糖尿病治疗复杂化,并可能增加心脏病的风险。这种细菌的痕迹也曾在动脉斑块中被发现。

如果你曾住院,你很可能经历过另一种相关的可怕细菌生长——在这种情况下,你几乎肯定没有注意到。住院患者通常会连接导尿管,医生和护士可以借此测量尿流量(顺便说一句,导尿管也让医护人员免去了带患者上厕所的麻烦)。导尿管迅速被尿液中的蛋白质形成的调理膜覆盖,然后不可避免地被一层层相互作用的细菌覆盖,这些细菌改变了导尿管表面的化学性质,并可能导致晶体形成。一周之内,10%到50%的导尿患者的导尿管上会滋生感染。一个月之内,感染几乎会蔓延到所有人身上。

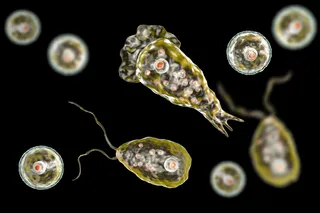

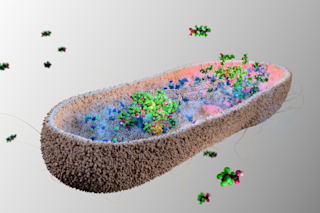

这些被称为黏性细菌菌落的生物膜,为我们理解微生物世界增添了一个引人注目的新维度。自路易·巴斯德首次在烧瓶中培养细菌以来,生物学家一直将细菌视为单个的入侵者,它们漂浮或游弋在液体海洋中,像一群食人鱼在亚马逊河中游动,穿梭于我们的血液和淋巴液中。但近年来,科学家们开始认识到,大部分,甚至可能是绝大部分细菌生命是群居的:99%的细菌生活在生物膜中。它们的行为方式差异很大。有时这些群体是固定的,就像船体上的一簇藤壶;有时它们会移动,或像微型黏菌一样聚集。细菌可能分化成单一物种的生物膜,也可能像口腔细菌那样,结合成群,形成微型生态群落,相互竞争和合作。

所有这些生物膜的统一因素——使它们如此奇异、奇妙和危险的因素——在于它们的合作在某种意义上是“口头”的。它们利用不断泵出细胞壁和细胞膜的化学物质,在它们的同类克隆和物种之间,甚至与附近无关的细菌之间,进行着持续不断的“交流”。理解这种“交流”对于在与传染病的无休止斗争中占据上风至关重要。

生物膜最初于1978年在不列颠哥伦比亚省一条冰冷山涧的清澈水域中被发现。现在就职于匹兹堡阿勒格尼综合医院的微生物学家威廉·科斯特顿和他的科学家团队想知道为什么水中细菌如此之少,而数以亿计的细菌却潜藏在河床岩石的缝隙中。“我们在水中发现每毫升只有9个细菌,但当我们从溪流中取出一块岩石并带到实验室时,每平方厘米肯定有1亿个细菌,”科斯特顿说。

他发现,细菌不只是闲置在岩石上。它们正在形成复杂的结构,即由细菌分泌的、名为胞外多糖基质的黏滑物质包裹的细菌城市。这种黏液保护它们免受变形虫的啃食,并为它们提供由生物膜内的细菌排泄或甚至其他细菌死亡时释放的DNA碎片作为食物。

科斯特顿发表他的研究结果时,创造了“生物膜”一词,并开创了对细菌行为的全新理解。“我们推论出一个顽固的事实,”他回忆道,“细菌并不知道它们身在何处。它们只是被编程去完成自己的事情。”换句话说,它们总是会形成生物膜——无论它们是生活在岩石上还是在人体内。

两年后,汤姆·马里,一位在加拿大新斯科舍省哈利法克斯工作的年轻医生,检查了一位发烧的流浪汉,他从街上走进急诊室。这名男子患有严重的葡萄球菌感染,胸口有一个烟盒大小形状的肿块。马里推断是感染了起搏器。三周以来,这名男子接受了大量的抗生素治疗,但病情并未好转,于是马里和他的团队决定进行手术。他们邀请科斯特顿旁听。“如果人类体内会出现生物膜感染,那它就会出现在起搏器的末端,”科斯特顿说。“我们取出了起搏器,那是我们发现的第一个医用生物膜。它是一大块厚厚的细菌和黏液层,结成块状。”

现在,植入物上的生物膜被认为是日益严重的健康问题。细菌感染发生在所有植入物的2%至4%。全球每年进行的200万例髋关节和膝关节置换手术中,有4万例会发生感染。超过三分之一的这些感染会导致截肢,而且效果并不理想:这些患者中的大多数会死亡。“植入手术的成功率为98%,所以人们不愿意谈论感染,”科斯特顿说,“它们确实有点不光彩。”

生物膜感染并不仅限于植入物。它们可以在年轻人和健康人的身体中发现。许多儿童患有未被诊断的耳朵生物膜感染,需要数月的口服抗生素治疗,而潜在的感染却未被触及。数百万其他人生活在慢性生物膜中:女性持续多年的泌尿道感染;抗生素无法永久治愈的前列腺炎;以及骨髓炎,这种骨骼感染会使人终身残疾和行动不便。每年,美国约有50万人死于与生物膜相关的感染,几乎与死于癌症的人数相同。

正如马里的经历所示,生物膜能抵抗抗生素,尽管科学家们尚未完全理解其机制。有些药物无法完全穿透生物膜的保护性基质。在其他情况下,即使大部分细菌死亡,仍有足够数量的细菌存活下来,重新组合并形成另一个生物膜。基质还将其中居住的细菌隐藏起来,遮蔽细菌上的化学受体,使得药物无法附着并杀死细菌。

这项新发现行为的研究植根于细菌基本而古老的生物学。普林斯顿大学的遗传学家邦妮·巴斯勒认为,群居细菌可能为我们提供了了解多细胞生命起源的窗口。“细菌在各自做自己的事情……同时一起生活时生长得最好,”她说。“细菌学家在过去300年里都错了——细菌不是独自生存的。”

当这些社交细菌相互交流时,我们现在可以“偷听”它们。巴斯勒和其他科学家正在学习如何窃听细菌的化学语言,寻找干扰或阻断这些信息的方法。破坏生物膜的形成可能是一种有效的中和有害感染的方式。

在上世纪80年代末,蓝眼睛、体格健壮的巴斯勒最初在约翰霍普金斯大学接受生物化学家培训,她心血来潮地走进一个讲堂,听取加利福尼亚州拉霍亚阿古龙研究所遗传学家迈克尔·西尔弗曼的演讲。这是以沉默寡言著称的西尔弗曼十年间仅有的几次演讲之一。巴斯勒被她所听到的内容深深吸引。西尔弗曼讲述了细菌如何在生活在夏威夷海岸浅水区的一英寸长发光鱿鱼体内发光(参见“海洋外星人”,第76页)。幼鱿鱼在排出黏液状网以捕获水中无处不在的发光细菌之前无法发光。鱿鱼将捕获的细菌吸入其“发光囊”,在那里细菌被营养物质滋养——这种饮食比它们在海里能找到的更丰富。作为回报,细菌(费氏弧菌,霍乱弧菌的近亲)产生微弱的蓝绿色光,通过鱿鱼体内的小型反光器官向下照射到水下。当鱿鱼在夜间在海面捕食虾时,它们对下方的捕食者是隐形的,因为它们看起来像水面上的月光。鱿鱼和细菌都受益。“宿主想要光,细菌得到食物,”巴斯勒说。

费氏弧菌的发光为细菌的群居行为提供了富有启发性的一瞥。自动诱导物(细胞内产生更多自身的化学信号分子)控制着发光基因的开启和关闭开关。每个细菌都会向环境中分泌一些这种引发发光的物质。当一群细菌及其自动诱导物变得足够密集时,所有细菌的光会同时开启。“这种‘清点人数’被称为群体感应,”巴斯勒解释道。更广泛地说,这就是细菌在大型群体中协调行动的方式:当自动诱导物的局部浓度足够高时,细菌就知道存在一个群体,它们就会从独居模式转变为群体行为。

触发细菌发光的自动诱导分子是由一种叫做LuxI的蛋白质制造的,这种蛋白质具有非常集中的效应。“LuxI蛋白质制造的分子是酰化高丝氨酸内酯,简称AHL,”巴斯勒说。“每种LuxI蛋白质及其产生的分子都是物种特异性的。细菌有两种,每种都讲不同的语言。革兰氏阴性菌[具有薄细胞壁并被外膜包围]使用AHLs作为自动诱导物,而革兰氏阳性菌[具有厚细胞壁]使用肽。这是一个非常古老的区分。”当费氏弧菌产生足够的AHL自动诱导物——简称AI-1——细胞就会发光。但这远不是唯一的自动诱导物。

在20世纪90年代早期,巴斯勒与一种相关细菌——哈维弧菌合作,发现了另一种广泛细菌都能分泌的化学信号。康奈尔大学分子生物学家史蒂芬·温南斯表示,在许多物种中,这种被称为自动诱导物2(AI-2)的化学物质具有废物的特性。AI-2是这些物种中复杂代谢过程的副产品。然而,并非所有细菌都产生AI-2。根据温南斯的说法,亿万年前,早期细菌的一个分支开始沿着一条导致AI-2排泄的途径分解废物;另一个分支则没有。后者是最终产生真核生物(包括人类)的细菌。“这就是为什么你不排泄AI-2,”温南斯说。

但巴斯勒发现AI-2不仅仅是一种废物。“这个小小的残留分子,”她说,“被用作另一种细菌语言,一种可以在不同种类细菌之间传递信息的语言。”大多数群体感应形式,包括费氏弧菌的发光回路,都像是一种私人语言——也就是说,每个细菌只与自己的同类交流。但巴斯勒确定,AI-2是一种细菌世界语。她和她的团队纯化了小的AI-2分子及其蛋白质受体后,能够证明两者形成了一种锁钥结构,这是化学信号机制的典型特征。

最大的问题是,当不同的细菌相互交流时,它们在说什么?巴斯勒说,在某些情况下——比如在牙科生物膜中,可能同时生长着约600个物种——AI-2对于集体或合作行为是必需的。然而,首先,细菌必须彼此靠近才能接收信号,尤其是在像口腔这样动态的系统中,唾液不断冲刷牙齿。在刚清洁过的牙齿上,最早的定植者链球菌只产生低水平的AI-2;梭杆菌产生中等水平。那些可怕的破坏性细菌喜欢非常高水平的AI-2,这会使它们进入超速状态。“它们像疯了一样生长,”美国国立卫生研究院国家牙科和颅面研究所的保罗·科伦布兰德说。

群体感应分子在细菌的毒力或致死性中也扮演着重要角色。如果一种致命细菌在进入宿主身体后立即释放毒性化学物质,免疫系统会迅速感知毒素并攻击入侵者。因此,细菌等待是值得的,它们会悄悄地繁殖,直到不知情的宿主体内充满它们。然后,它们可以一次性释放毒素,压垮免疫系统,使宿主生病或死亡。

在他们最近的工作中,巴斯勒和她的同事们正在寻找干扰霍乱细菌群体感应信号的方法。研究人员已经证明,在试管中,一种名为CAI-1的特定化学物质可以诱导致命的霍乱细胞关闭其毒力基因。

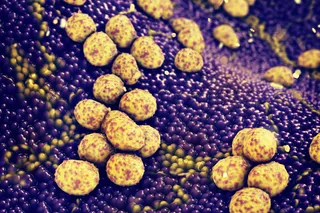

在理解细菌如何沟通的基础上,塔夫茨大学分子生物学家娜奥米·巴拉班花了17年时间研究金黄色葡萄球菌,这种细菌是医院获得性感染的主要病原体。金黄色葡萄球菌的抗生素耐药形式,统称为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,或MRSA,已在全球医院广泛传播,形成漫长的感染链。仅在美国,每年就有19000例与MRSA相关的死亡。

其他形式的MRSA已开始在医院外传播;其中一种,被称为USA300,尤其致命。它感染并杀死了儿童和运动员,没有人知道它从何而来,也不知道它具体如何传播,尽管在某些病例中运动更衣室被认为是感染源。与其他形式的葡萄球菌一样,USA300可以在体外形成隐形生物膜,使其几乎无法根除。由于许多葡萄球菌感染的严重程度不会超过一个小丘疹,因此很难判断MRSA的实际流行程度。然而,有些病例确实会发展,并可能导致令人衰弱且几乎无法治疗的软组织感染,如蜂窝织炎和毛囊炎、肺炎以及常常致命的心脏感染或心内膜炎。另一种葡萄球菌,表皮葡萄球菌,通常在我们的皮肤上形成隐形的生物膜层,在那里它通常是良性的。但如果在医疗过程中进入体内——特别是如果关节植入物、导管或起搏器在植入过程中被污染——表皮葡萄球菌和金黄色葡萄球菌都可能形成危险的生物膜,这些生物膜通常只有通过移除受感染的植入物才能治疗。

巴拉班发现,所有形式的葡萄球菌,无论是自由浮游状态还是生物膜中,都拥有一种复杂的化学通信形式,可以激活agr(辅助基因调节)系统,从而产生多种毒素。巴拉班还声称,颇具争议地,她发现了另一个控制agr系统的系统。第二个系统涉及两种蛋白质,称为RNAIII激活蛋白(RAP)和TRAP,巴拉班称TRAP为“世界上最美丽的蛋白质”。巴AP是RAP的靶蛋白,巴拉班说。它既存在于葡萄球菌细胞表面,也存在于细胞内部。金黄色葡萄球菌将RAP分泌到环境中,在那里这种化学物质聚集并与细胞上的TRAP分子结合。当足够多的RAP分子附着到足够多的靶分子上时,葡萄球菌就会开启其细胞间通信和应激反应系统,并开始产生使其如此致命的毒素。金黄色葡萄球菌,根据其菌株不同,可以产生40多种不同的毒素。这些毒素会分解宿主(很可能就是你)的细胞,以释放营养物质供细菌使用。这就是葡萄球菌感染如此具有破坏性的原因。当存在足够多的葡萄球菌时,宿主的免疫系统就会被压垮,组织以惊人的速度被破坏,有时会导致休克和死亡。

巴拉班推断,如果她能找到一种方法阻止RAP到达其靶分子,她就能打破允许葡萄球菌释放破坏性毒素的信号系统。她发现了一种化学物质,她称之为RIP(RNAIII抑制肽),它可以阻止RAP与靶点结合。这就像一个外野手准备接一个飞来的球,但他的手套里已经有一个葡萄柚,阻止了球的进入。如果RAP没有到达其靶分子,整个通信过程就会中断,毒素就不会产生,人类免疫细胞就会聚集到现在无助的葡萄球菌上,准备清除它们。巴拉班声称RIP对自由浮游和生物膜中的葡萄球菌都能产生这种效果。

然而,一些研究人员仍对巴拉班的研究不以为然。纽约大学朗格尼医学中心的理查德·诺维克是一位备受尊敬的葡萄球菌专家,也是巴拉班的博士后导师,他坚持认为TRAP蛋白在葡萄球菌生物学中没有任何已知作用。他在给《科学家》杂志的一系列信件中指出,在葡萄球菌中只发现了一个群体感应系统:agr系统。无论是诺维克还是其他科学家都未能在实验室中重现巴拉班的RAP/TRAP实验。然而,诺维克确实承认RIP有效。“我不质疑它具有活性。但无论它在做什么,它都没有抑制agr,”他说。“我猜测它可能通过干扰生物膜的组装而发挥作用。它不应该对浮游态葡萄球菌产生任何影响。如果它有影响,我将不得不修正我的观点。”

尽管存在这些疑问,巴拉班在诺维克实验室发现的RIP正在进行临床前测试的第一阶段,作为一种新型抗生素。开发药物并在动物身上进行测试需要数百万美元,然后才能用于人体临床试验,以确保安全性和有效性。幸运的是,巴拉班发现了一种与RIP天然等效的化学物质:金缕梅鞣质,一种从金缕梅树皮中提取的物质。她已证明这种古老的家庭疗法,长期以来被美洲原住民使用,也能起到“击落外野手手套中的球”的作用。在她的测试中,金缕梅鞣质与合成生产的RIP具有相同的化学作用。

2003年,巴拉班的研究引起了兰德尔·沃尔科特的注意,他是德克萨斯州拉伯克西南地区伤口护理中心的医生。沃尔科特正在开发新的抗生物膜治疗方法,因此他联系了塔夫茨大学的科学家,讨论RIP和金缕梅鞣质。结果:沃尔科特开创了新局面,将金缕梅鞣质添加到他已用于对抗感染的木糖醇和乳铁蛋白(其他天然化合物)中。木糖醇是一种植物糖醇,具有强大的抗生物膜特性。“我是从当地的一位全科医生那里了解到它的,”沃尔科特说。乳铁蛋白是一种在牛奶和唾液中发现的蛋白质,它通过螯合细菌正常运作所需的铁来杀死细菌。

沃尔科特说,由于慢性伤口中的生物膜由多种细菌构成,因此同时攻击尽可能多的细菌至关重要。他首先刮擦伤口,以物理方式破坏生物膜。然后,他用一整套抗生物膜制剂攻击菌落防御系统,而不是细菌本身——这与通常的抗生素治疗不同,后者在一种药物未能解决感染后,会接着使用另一种,再另一种。沃尔科特的疗法取得了良好的效果。在化学混合物中加入金缕梅鞣质后,患者的病情有了显著改善。

沃尔科特的典型患者是詹姆斯·波特(化名),他像许多晚期糖尿病患者一样,多年来一直饱受腿部慢性伤口的折磨。糖尿病伤口通常始于无辜的割伤或划伤,而且由于疾病会损害神经,患者感觉不到,所以常常被忽视。割伤可能会发展成一个丑陋、渗液的溃疡,伴有黄色、黑色或可怕的绿色区域。它会侵蚀越来越多的组织,直到唯一的办法是截肢。几年前,波特一瘸一拐地走进了沃尔科特的医疗中心。他解释说,他照顾着一位因多发性硬化症而完全残疾的妻子,他无法成为一名截肢者。“医生,你想怎么做就怎么做吧,”他说,“但别截我的腿。”

如果波特去了几乎其他任何地方,他很可能已经截肢,就像每年成千上万的美国人一样。“我们先截一条腿,然后截另一条腿,然后他们就死了,”沃尔科特说。“糖尿病截肢患者的五年预后比除了最严重的癌症之外的任何人都差。他们一点点地死去,痛苦不堪。”然而,在沃尔科特的照护下,波特脚上可怕的颜色褪去了,洁净的粉红色组织覆盖了伤口部位。沃尔科特的团队花了九个月才治愈伤口,但波特拄着拐杖,靠自己的双腿走出了医疗中心。沃尔科特声称他的方法每年可以在全国范围内挽救数万人的生命。

2006年,沃尔科特在慢性伤口愈合方面的工作,与蒙大拿州立大学生物膜工程中心(曾由威廉·科斯特顿领导)合作完成,为该研究中心赢得了美国国立卫生研究院四年期290万美元的资助。沃尔科特发现,超过四分之三的重度糖尿病伤口患者通过他的治疗保住了肢体。秘诀在于记住细菌是群居的,而非独居。“生物膜不是我们在微生物学中学到的那样,”沃尔科特说。“短期治疗它们,我们需要结合使用杀菌剂(木糖醇、乳铁蛋白、抗生素)。必须同时使用,而不是按顺序使用。群体感应抑制剂是长期的解决方案。”