本文最初发表于我们2023年5/6月刊,题为“蓝色星球,红色星球”。点击此处订阅,阅读更多类似故事。

在太阳系历史上,人类首次从另一个星球收集岩石。自“毅力”号火星车于2021年初登陆火星以来,美国宇航局科学家一直引导它穿越杰泽罗陨石坑,这是一个古老的火星湖床。当火星车到达具有地质意义的地点时,它会钻取一个小的岩石样本并将其密封在试管中。

这些火星表面碎片(约2.5英寸长,厚度与小指大致相同)预计将于2033年抵达我们的星球。这是自1965年“水手4号”飞船发回火星表面第一批荒凉照片以来,一系列技术令人惊叹的任务中的最新一项,这些任务向我们打开了火星的帷幕。

到目前为止,我们在火星上的努力尚未回答那个大问题:我们是宇宙中唯一的生命吗?相反,我们在红色星球上发现了一面反映我们蓝色星球的镜子。火星风化的岩石中蕴藏着地球头十亿年的历史线索——正是生命在这里出现的时期。

火星和地球探索之间至关重要的交流激发了“毅力”号等任务以及后续计划。正是这种星际梦想,将最早的火星先驱之一沃尔夫·维什尼亚克送往地球上最恶劣的环境。

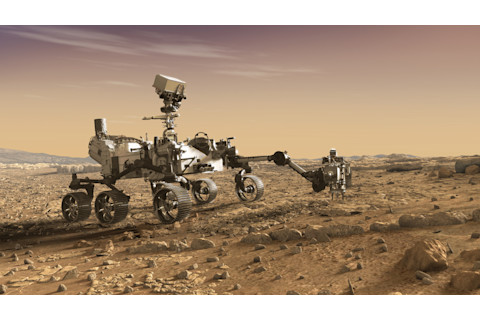

美国宇航局的“毅力”号火星车用机械臂检查岩石,寻找过去火星微生物生命的迹象,如这幅艺术家插画所示(图片来源:NASA/JPL-Caltech)。

NASA/JPL-Caltech

探索冰冻荒原

维什尼亚克顶着刺骨的寒风,肩上扛着装满科学设备的背包。他的红色胡须上结着一层冰霜,跋涉在一条崎岖的小路上,那里风速高达每小时100英里,将石质景观中的水分刮走。维什尼亚克正在攀登南极洲的阿斯加德山脉,它高耸于麦克默多干燥谷之上。在徒步过程中,他收集可能显示冰冻荒原生命迹象的岩石,希望能推动地外生命探索。

维什尼亚克热爱山脉。1972年抵达阿斯加德山脉时,他知道自己将依靠登山经验来测试在极端环境中探测生命的方法。他的目标是火星,但南极洲是次好的选择。

十多年来,维什尼亚克一直在开发一种识别火星生命的实验方法。1959年,这位德国出生的微生物学家赢得了美国宇航局首个生物科学资助;他的目标是开发一种原型仪器,用于远程探测其他行星上的微生物。他的仪器,绰号“狼陷阱”,会将土壤颗粒滴入装有液体营养物质的试管中。如果液体变得浑浊,则表明细菌培养物生长。想象一下,将一杯苹果汁放在阳光下;微生物消化糖分并繁殖,使其变得浑浊。

“狼陷阱”开创了一个新领域:地外微生物学。微生物学本身非常年轻;将其应用于另一个星球似乎简直是异想天开。其他生物学家指责维什尼亚克浪费时间,但他毫不气馁。“当他决定要做某件事时,他就会去做,”他的儿子伊森说。维什尼亚克志向远大。他钦佩科幻作家奥拉夫·斯塔普雷顿,他的小说设想了未来地球上的人类进化。伊森说,维什尼亚克着迷于斯塔普雷顿“想象的广度,试图将人类的故事讲述得像任何其他物种的故事一样”。

维京号火星任务将把维什尼亚克自己的想象力变为现实。该任务旨在将两个着陆器放置在行星相对的两侧,每个着陆器都会舀起一份火星尘埃样本,称为风化层。然后,维京号的科学家将远程进行一系列生物和化学实验,以测试是否存在生命,或者至少是生命的化学组成部分——有机分子。当任务最终于1976年着陆时,这将是人类首次在另一个星球上进行实验。

该项目的主要研究人员面临着一项艰巨的挑战:设计高度受控的实验,以便在2亿英里外启动,同时不假定火星生命会像地球生命一样运作。他们的解决方案是检测呼吸或代谢活动的副产品——所有生命似乎都进行的功能——而不是寻找特定类型的细胞。例如,一个实验将土壤样本放入一个腔室中,腔室中含有已知地球动植物生命呼吸的几种气体,包括氧气和二氧化碳。然后,仪器测量这些气体相对浓度随时间的变化。

维什尼亚克是一位狂热的露营者和背包客,在1972年探险期间,他凝视着南极洲的麦克默多干燥谷(图片来源:罗彻斯特大学河畔校区图书馆善本、特藏和保存部门)。

罗彻斯特大学河畔校区图书馆善本、特藏和保存部门

美丽而荒凉

尽管维什尼亚克从一开始就是这项任务的远见者之一,但他的“狼陷阱”从未飞向太空。它于1971年被从“维京”号的有效载荷中移除,被认为太重且不太可能提供确凿的结果。得知“狼陷阱”不会被纳入后,维什尼亚克决定在离家更近的异星景观上测试他的仪器:南极洲干燥谷的超干旱极地沙漠。

干燥谷是地球上最接近火星的地方。当英国探险家罗伯特·斯科特于1903年发现该地区时,他认为它美丽而荒凉。“这无疑是一个死亡之谷,”他写道。半个多世纪以来,大多数访客都同意。维京号的一位调查员诺曼·霍洛维茨甚至在1960年代去过干燥谷,以改进火星生命探测方法。他和他的同事发现,干燥谷的干燥部分含有“没有可检测微生物”的土壤。

但在1972年,“狼陷阱”表明霍洛维茨和他的同事错了。维什尼亚克从干燥谷中如此干燥的区域采集样本,以至于颗粒带上静电并从收集袋中跳出。然而,在“狼陷阱”中向这些土壤中加入无菌水,却揭示了细菌培养物的快速生长。次年,即1973年,维什尼亚克返回阿斯加德山脉继续这项工作。

1973年12月10日,维什尼亚克离开他两人营地进行一次探索性徒步。12小时过去了他仍未返回,他的同事出发寻找他,以为会遇到全神贯注于新发现的维什尼亚克。然而,他发现维什尼亚克偏离了标记好的小径;搜救队在两座山之间的一片冰原底部发现了他的尸体。维什尼亚克似乎从500英尺高的陡峭山坡坠落身亡。

当维京号于1976年登陆火星时,其仪器——其中不包括“狼陷阱”——发回了大量矛盾的数据。卡尔·萨根将结果描述为“诱人、恼人、挑衅[且]刺激”。所有三个生物实验都检测到了所需的呼吸或代谢活动的副产品,但没有一个能够确认它们是由生物过程产生的。一个仪器在似乎与生物生命不符的温度下返回结果;在另一个案例中,氧气浓度飙升过快,不像呼吸作用。也无法排除非生物化学反应——换句话说,假阳性。然后第四个实验未能在土壤中找到任何有机化合物,这个结果可能是假阴性。这些结果引发了持续至今的争论。

维京号周围的模糊性给新兴的地外生命探测领域蒙上了一层阴影。寻找火星生命开始看起来像是极其昂贵的科幻狂热;维京号之后,美国宇航局放弃了在其他行星上探测生命的尝试。

然而,在地球上,维什尼亚克的逝世标志着一个意想不到的新开端。

在地球上所有多样化的景观中,麦克默多干燥谷因其极其干燥、寒冷的条件,可能与火星最为相似(图片来源:版权所有 Jeff Miller/Moment via Getty Images)。

版权所有 Jeff Miller/Moment via Getty Images

异域之地

当维什尼亚克的遗孀海伦收到他野外营地的物品时,她发现了一袋贴有“送给伊姆雷·弗里德曼”标签的岩石。弗里德曼是一位微生物学家,一直在以色列的内盖夫沙漠寻找一种名为隐生内岩微生物的生命,它们藏身于岩石内部。海伦于1974年转交给弗里德曼的南极砂岩样本具有一种典型的着色模式:一层绿色,下方是橙色,然后逐渐过渡到白色岩石。弗里德曼证实了很少有人能想象到的事实——岩石中不仅存在生物体,而且是一个繁荣的微观生态系统。

自弗里德曼发现以来,科学家们在其他看似不可能的地方发现了生命。大约在同一时间,伍兹霍尔海洋研究所的研究人员在深海热液喷口中发现了生命,此前人们认为在那里没有任何生物可以在灼热的高温下生存。此后,人们在太平洋深处炽热的火山岩中、有毒的采矿污泥中,甚至在切尔诺贝利墙壁上都发现了生命。这些生物被称为极端微生物,原因很明显,它们栖息在极端环境中。新的例子不断出现:2020年,一个团队震惊地发现在寒冷、古老的海洋地壳中存在密集的微生物群落,它们依靠数千万年前的甲烷和分解的有机物质茁壮成长。这种微生物生命——通常是单细胞细菌或古菌——已经进化到可以在没有我们曾经认为必需的氧气和阳光等条件下生存和繁殖。

这些发现为寻找其他行星上的生命提供了新的视角。当火星不再受到青睐时,科学家们忙于了解近在咫尺的异域之地——而天体生物学领域无需离开地球就开始腾飞。但如果天体生物学揭示了地球内部充满了生命,那么火星的情况似乎恰恰相反。我们对红色星球了解得越多,就越难保持乐观。

每一次新的失望,研究人员都会修正他们的方法:拍摄更多照片,进行实验,寻找地表下的水。“我最近被问到一个问题是:‘我们什么时候放弃火星?’”美国宇航局天体生物学研究所负责人玛丽·沃伊泰克说,“我们什么时候决定我们已经寻找得足够多了?”沃伊泰克说她不知道答案,但火星上仍有许多“未被开发”的区域。

如果说有什么变化,那就是火星探索的范围近年来有所扩大。2020年,包括中国和阿拉伯联合酋长国在内的三个国家发射了火星任务,而印度和欧洲航天局也计划在本十年进行任务。

这些任务中的许多都受到我们从维京号任务中获得的经验和教训的指导。正如萨根所说,维京号实验的结果“令人恼火”。今天,它们可能比以往任何时候都更令人恼火。一个实验未能发现有机化合物的事实,让研究人员认为火星表面实际上是死亡的。但在2008年,“凤凰”号火星着陆器发现火星尘埃中含有高氯酸盐,这是一种火箭燃料的成分。突然之间,维京号实验本身很可能对风化层进行了灭菌:通过在测试前将样本加热到500摄氏度(超过900华氏度),仪器点燃了高氯酸盐并破坏了可能存在的任何有机物。“它只是将有机物漂白了,”美国宇航局天体生物学家克里斯·麦凯说。

当“好奇号”火星车在2012年进行类似实验,但没有施加那么大的热量时,有机化合物出现了,尽管含量非常低。这些最新的发现促使研究人员重新审视维京号模棱两可的生物学发现。事实上,维京号任务的主要研究人员之一吉尔伯特·莱文直到2021年去世前都一直坚持认为,他的一个实验在火星土壤中发现了生命迹象。

这种观点与我们对生命的认知背道而驰。火星大气稀薄,地表无液态水,并受到紫外线和被称为宇宙射线的高能粒子的辐射,这些都会破坏有机分子。简而言之,火星的条件表明,对“维京号”探测结果最好的解释是非生物的。

然而,生命并不容易界定。首先,很难精确而全面地定义生命,既能捕捉生物多样性,又能排除那些生长繁殖但不被认为是生命的现象,如病毒。1994年,美国宇航局的一个委员会将生命定义为“能够进行达尔文进化的自我维持化学系统”。这个定义抓住了几个关键特征:化学系统意味着新陈代谢和生长;自我维持意味着繁殖;达尔文进化意味着遗传继承系统,我们称之为DNA。

然而,其他行星上的生命可能不共享相同的化学基础。火星遗传物质可能不像我们的DNA,火星的代谢化学可能难以辨认。“寻找火星生命证据需要一种不可知论的方法,”美国宇航局火星探索计划首席科学家迈克尔·迈耶说。这意味着搁置假设,从简单入手。

伊姆雷·弗里德曼,此处摄于麦克默多干燥谷,是一位微生物学家,也是最早发现微生物生命能在极端环境中生存的科学家之一(图片来源:NASA/Dale Anderson)。

NASA/Dale Anderson

错误开端和死胡同

当毅力号的岩石核心样本抵达时,科学家们确实会从简单入手:迈耶解释说,分析将“旨在寻找复杂的有机分子,并以此为基础进行”。迈耶列出了指导样本选择的两个初始问题:样本是否含有有机物,以便我们可以寻找生命迹象?样本是否包含火成岩以进行定年校准?就这些标准而言,该项目已经取得了成功。毅力号在任务前一年半收集的15个核心样本包括火成岩、沉积岩(地球上生命最常存在的地方)、表明过去与水相互作用的样本以及含有有机化合物的样本。“这个样本库已经符合所有条件,”迈耶说。

然而,即使我们没有在这些岩石中发现生命迹象,我们也会从中有所收获。地球上最古老的生命证据可以追溯到大约37亿年前。有趣的是,我们知道火星在距今约41亿至37亿年前的诺亚纪时期曾宜居,该时期以诺亚方舟的洪水命名。在诺亚纪,火星相对温暖,大气层受到行星磁场的保护,最重要的是,其地表有湖泊、河流,甚至海洋。在某个时候,火星的液态核心停止搅动,磁场消失,导致大气层消散到太空中,留下一个寒冷干燥、被致命宇宙辐射烘烤的地表。

如果火星曾有板块构造,那么它们也早已停止。这意味着火星的岩石不像地球那样持续循环回地幔并重新熔化。地球上只有不到5%的岩石来自地球头十亿年。但在火星上,“头十亿年发生的一切都被保存了下来”,这些岩石。对火星过去的探究可能会照亮我们自己星球早期历史的黑匣子。

在火星上找到生命(即使是早已化石化的生命)的希望可能微乎其微。然而,它仍然激起猜测和争议。2021年《自然·天文学》杂志上的一篇论文引发了关于金星云层可能宜居的广泛争论后,沃伊泰克和其他美国宇航局领导人提出了一套报告地外生命证据的指南。这些指南敦促研究人员避免使用“确定性”语言,并“强调错误的开端和死胡同是健康科学过程的预期部分。”我们对火星生命的探索可能充满了错误的开端和死胡同,但像麦凯这样的研究人员认为,仅仅因为尚未被证明就驳斥那些渺茫的想法,在科学上是不负责任的。我们也可能永远无法证伪火星上生命的存在。

无论我们在“毅力号”核心中发现什么,无疑还会有其他任务。欧洲航天局的“ExoMars”计划——旨在确定火星生命是否曾经存在的一对任务——已经计划比“毅力号”钻探得更深。这些努力的意义也超越了火星。

维什尼亚克在地球上寻找异域环境来研究火星,而今天我们正在研究火星岩石,以了解太阳系的形成以及地球上生命起源的条件。当那些岩石核心随返航航天器降落在犹他州沙漠时,它们将携带通向我们自身过去的窗口。