格鲁吉亚·M·邓斯顿是一位非洲裔人类遗传学专家,她正在与一名白人记者交谈。我们在华盛顿特区霍华德大学医学院她的办公室里,已是傍晚时分。问题是,从科学意义上讲,种族与非裔美国人和其他少数民族的健康状况是否相关。即使这不是主题,种族在其非科学方面的含义——美国历史的痛点——也会伴随我们。

60岁的邓斯顿是一个充满活力的演说家,她长期以来一直认为种族对医学贡献甚微,因为种族的身体特征是肤浅且具有误导性的。同样长的时间里,她一直主张黑人——包括参与研究的黑人以及黑人科学家——应该更多地参与医学研究。她的这两个立场并不完全吻合——至少对我来说是这样,但这可能因为种族的社会维度使我的看法复杂化了。

经过数小时的提问,邓斯顿终于变得不耐烦,她试图让我理解基因、生物学、健康和种族之间脆弱的联系。“一个种族群体与人类基因组中的任何东西都没有直接关联,”她说,“没有针对非裔美国人、亚裔美国人或任何其他类型的诊断测试。”

她身体前倾,用食指按压自己的脸颊。“但我们可以看到生物学上的差异,”她说,“种族的存在是不言而喻的。没有人说特征没有被(种族)生物学地捕捉到,但这并非全部。还有更多未被捕捉到的生物学信息。我们所看到的只是我们生物学的一小部分。”

她坐回原位。“种族是基于表型(可见)特征的社会群体。有法律是基于这种社会群体的,我之所以使用这个词,是因为它与我们的社会相关。我们不能忽视导致巨大健康差异的因素——顺便说一句,这些因素与基因无关。我并不是想让种族消失,而是想利用我们通过人类基因组计划学到的生物学知识来重新定义它。种族曾是生物学的替代品,而我们不再享有这种奢侈。”

邓斯顿涉及了许多领域,压缩了许多问题。我将它们分列成栏进行探讨。第一栏:种族的双重定义,社会学定义与生物学定义。第二栏:健康差距——美国黑人的健康状况明显比白人差。第三栏:种族作为揭示人群间医学和基因差异的双刃剑。(《美国医学会杂志》最近的一篇文章警告说:“种族标签,即使是为了更好地诊断和治疗患者,也可能强化种族刻板印象。”)第四栏:乔治亚·梅·邓斯顿。除了是她领域第一位获得博士学位的黑人女性,也是霍华德大学(一所传统黑人大学)国家人类基因组中心的创始人之外,她的思想源自何处?她将走向何方?

种族与种族主义

从现代科学诞生之初,生物学家们就对种族问题争论不休。在自然界中,这个概念似乎是直截了当的:同一物种中,如果繁殖区域不重叠的种群,就可以安全地称之为种族。这种分离通常会导致种群之间外观上的微小差异。将同样的框架应用于人类,早期的生物学家们认为,由于非洲黑人和欧洲白人生活在不同的大陆,并且通常不进行异族繁殖,因此这两者代表了不同的种族。

18世纪的分类学家林奈宣称存在四个人类种族(亚洲人和美洲原住民是另外两个)。这就是所谓的经典种族体系,其划分大致基于地理。约翰·布卢门巴赫是第一批人类学家之一,他赞同林奈的分类,但并不认为人类属于离散的群体。“人类的一个变种如此显著地融入另一个变种,”布卢门巴赫在1795年写道,“以至于你无法划定它们之间的界限。”尽管如此,他通过声称其他种族都源自高加索人并迁徙到其他地方,将高加索人置于顶端。在布卢门巴赫的方案中,非洲人是两度被移除的高加索人——这与现代基因研究显示的结果正好相反。

200年来,一些科学家发现了人类的连续性和亲缘关系,而另一些科学家则根据类型对人群进行测量和排名。结果,希望将社会政策建立在种族基础上的政府可以从不同的解释中进行选择。几乎不言而喻,种族的社会应用强调的是人们的区别而非相似之处,而且歧视一直很残酷。南非的种族隔离制度、纳粹德国的优生政策以及我们自己的奴隶制和隔离历史都浮现在脑海中。

佐治亚·邓斯顿出生在南方,并在隔离学校就读,她是在一种排他性的社会种族定义下长大的。作为一名科学家,她加入了质疑种族学派的行列,以纠正种族所带来的后果。弗朗西斯·柯林斯是马里兰州贝塞斯达国家卫生研究院下属的国家人类基因组研究所所长,他称赞邓斯顿是一位“充满激情的科学家-倡导者……佐治亚对医学和公共卫生领域即将到来的基因组革命如何能够帮助非裔美国人民有着远见。”柯林斯的同事文斯·邦汉姆说:“她全身心地投入工作。她作为一名在美国的黑人女性,拥有‘亲身经历’,同时又掌握遗传学知识。”她人生的两条主线——科学与社会身份——必须被理清。

医学遗传学,更直接的线索,可以追溯到20世纪初。1901年,实验室研究发现人类血液中携带着四种血型之一,今天被区分为A、B、AB和0型。卡尔·兰德斯坦纳发现了这一现象,他记录了不同个体血液随机配对之间的免疫反应。邓斯顿的专业是免疫遗传学,她说:“当不同个体的血液混合时,会发生抗体反应。有四种凝集模式。”当两个样本属于同一类型时,不会发生凝集。这种免疫匹配使输血成为可能。

所谓的ABO血型是遗传的。它是一种具有多种形式的单一性状。直到1990年才确定了基因位点,即DNA中ABO基因以其各种拼写形式存在的地点。在此之前,遗传学家就已经发现这些变异与种族不匹配。你不能通过一个人的肤色来判断他或她是什么血型。然而,有一些模式和概率可以指导你的猜测,因为ABO变异在全球人口中的分布会根据人们的起源大陆而变化。其他基因的变异也是如此。

变异的正式术语是等位基因。20世纪后半叶遗传学的主要教训是,基因和基因之间的大段非编码DNA是如何因人而异的。人际间的变异远比群体变异广泛。我们的身体运作方式大体相同,但在DNA层面,我们却拥有惊人的等位基因多样性。人类基因组计划在2000年公布“人类”DNA序列的生化字母时,传递了错误的信息。人类序列并非只有一个,而是数十亿个,每个都非常相似,每个又略有不同。正如邓斯顿所说:“我们都一样,我们又都独一无二。”

不道德的科学

邓斯顿出人意料地说,隔离对她的教育来说并非坏事。即使在弗吉尼亚州诺福克她家所在的学区根据法院命令开放后,邓斯顿仍然留在黑人学校。她在敬业的黑人教师的指导下学习,他们的鼓励弥补了资源匮乏的不足。

她的父母,一个是厨师,一个是洗碗工,都没有完成高中学业。格鲁吉亚·梅以优异的成绩毕业,16岁时就获得了奖学金进入诺福克州立大学。1965年,她去了阿拉巴马州的塔斯克基大学,攻读生物学硕士学位。在那里,她第一次见到了白人老师。

塔斯克基大学在教育非裔美国人方面的出色记录,可能被一个不幸的生物医学事件——塔斯克基梅毒研究——所蒙蔽,该研究在邓斯顿攻读研究生期间仍在进行。尽管她当时没有太在意,但这项研究的生物学前提正是她日后将要与之抗争的那种。20世纪30年代,美国公共卫生局的研究人员怀疑黑人和白人对梅毒感染的反应可能不同。一种找出答案的方法是不治疗那些梅毒检测呈阳性的人,而只是监测他们病例的发展情况。

即使在有效的梅毒治疗方法——青霉素——问世后,该项目仍在继续。1972年塔斯克基研究丑闻曝光后,美国卫生机构全面修订了人体研究的基本规则。1997年,克林顿总统为此研究向非裔美国人道歉。直到今天,邓斯顿和她在霍华德大学的同事们在招募华盛顿居民参与基因研究时,仍然发现自己不得不应对由塔斯克基研究引发的恐惧。

邓斯顿于1972年在密歇根大学获得人类遗传学博士学位,并加入霍华德大学担任微生物学助理教授。她还在华盛顿为职业培训团镰状细胞贫血项目担任顾问。在那里,她发现了一场关于所谓“黑人基因”的真实争议。在对遗传学一知半解的卫生官员的推动下,对非裔美国人进行镰状细胞病检测是一项社会计划,但就像塔斯克基研究一样,它对其旨在造福的群体产生了反作用。

镰状细胞贫血症是一种危险的红细胞血红蛋白畸形,它并非仅限于黑人,就像囊性纤维化并非仅限于白人一样。然而,镰状细胞基因的流行率偏高使得非裔美国人患此病的风险远高于其他美国人——大约每10个黑人中就有一个是携带者。当年这些数字尚不明确,但问题与今天争论的相同:一个人的种族背景是否足以替代他或她对疾病的遗传脆弱性?政策制定者认为是的。1970年至1972年间,十几个州和哥伦比亚特区通过了法律,强制对非裔美国人进行镰状细胞筛查。

如今,这些法律将被谴责为种族歧视。对该病遗传的误解使这种污名更加严重。与过早死亡的报道相反,镰状细胞基因携带者在几乎所有情况下都是健康的;由于基因成对出现,携带者拥有一份正常的基因副本,产生正常的血红蛋白。那些患病者则少得多,他们从父母那里遗传了两份有缺陷的基因副本。

患有这种疾病的患者不需要进行筛查,因为大多数人已经知道自己患病。携带者只需要在计划生育时了解自己的状况,他们的孩子有四分之一的患病风险。但是当时使用的血液检测,即镰状细胞检测,无法区分携带镰状细胞性状(即基因异合子)的人和患有镰状细胞病(即纯合子)的人。因此,检测结果呈阳性的黑人儿童被误诊,他们的家人也因此受到不必要的惊吓。一些检测结果呈阳性的工人因此失业,因为雇主不想为他们的健康状况承担责任。

当邓斯顿介入时,联邦政府已经接管了该项目,强制性法律也已被废除。适当的遗传咨询被要求伴随自愿检测。在职业训练营中心,她向年轻的非裔成年人讲解了镰状细胞的传播,试图在一个记忆悠久的社区中纠正错误信息和不信任。

“10%的(性状)频率并不能定义一个群体,”邓斯顿说。“人们认为每个黑人都有它,好像纯合子数量很多一样。这损害了这个群体,因为雇主现在有了权力——‘科学’——如果他们需要一个理由不雇佣某人。”

霍华德大学人类遗传学系主任罗伯特·默里说,镰状细胞等位基因的最大讽刺在于,以其单一形式存在时,“它是一种有益的疾病基因,是唯一的”。这种等位基因在非洲、南亚和地中海地区(许多高加索人携带它)进化而来,因为这些地区饱受疟疾困扰。镰状细胞携带者所产生的血红蛋白,在红细胞被疟疾寄生虫入侵时会改变形状,使细胞对病原体的适应性降低。默里在20世纪70年代初就此问题向联邦政府提供咨询,他回忆说:“尼日利亚有40%的人拥有这种性状。为什么他们没有死亡呢?”

邓斯顿详细阐述道:“这种基因在一个疟疾肆虐、夺走许多人生命的地方赋予了生物学优势。我们可以用同样的方式看待其他变异的历史。这都与人口历史有关。基因比表型(基因的外部表现)更能说明一个种群的历史。”

“镰状细胞检测是将遗传学与疾病联系起来的一个负面例子。但现在我们有机会让遗传学获得更好的声誉,如果你愿意的话。利用我们现在拥有的工具,让我们不要将基因定义为罪魁祸首或病理实体,而是将其定义为与环境相互作用的单元,以及变异科学的一部分。变异是我们理解生物学的光明。”

镰状细胞性状已在美洲以外广泛传播。该性状较常见的地区(橙色条纹所示)与疟疾流行地区(绿色所示)重叠。 | 制图:马特·赞格 (Matt Zang)

镰状细胞性状的起源

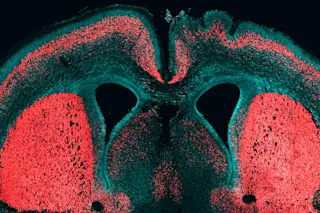

环境对人类基因组影响最明确的例子之一是镰状细胞性状。尽管镰状细胞贫血症这种血液疾病在20世纪初就已在医学上被首次描述,但直到1956年,研究人员才确定其病因:编码携氧分子血红蛋白的基因中一个核苷酸发生了单一变化。

1954年,分子生物学家安东尼·C·艾莉森推测,血红蛋白分子的改变可以预防疟疾致死。这种防御机制是这样的:拥有一个等位基因副本可以保护免受严重疟疾感染,它通过某种方式使红细胞对恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)的抵抗力更强。缺点是,拥有两个等位基因副本的人会患有镰状细胞性贫血,这是一种无法治愈的血液疾病。当存在两个变异的血红蛋白基因副本时,它们会导致血红蛋白形状发生巨大变化,以至于“镰状”红细胞无法在血管中自由流动,从而引起剧烈疼痛。父母双方都携带一个镰状细胞性状基因的孩子,有四分之一的几率遗传到两个镰状细胞等位基因——从而患上镰状细胞性贫血。

在镰状细胞性状的五种变异中,有四种似乎起源于非洲,并通过贸易路线或被奴役的非洲人的运输传播开来。第五种在中东和印度占主导地位,似乎起源于亚洲。这种单一基因副本的流行率各不相同,但在印度、非洲和沙特阿拉伯的一些疟疾高发地区,高达35%至45%的人口携带该性状。大约500年前,随着欧洲人和非洲人的到来,疟疾寄生虫在新大陆站稳脚跟,此前疟疾一直局限于旧世界。在DDT引入和沼泽清理之前,这种疾病在美国很常见。

血红蛋白基因的其他变异也提供了一定的疟疾保护。其中最常见的一种导致地中海贫血,这是一种贫血症,在非洲、地中海、中东和东南亚部分地区比其他地方更常见。

祖先与非洲

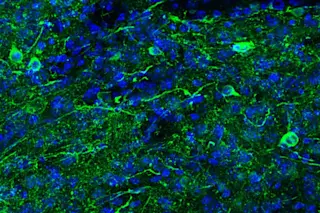

美国国家卫生研究院成为邓斯顿在霍华德大学实验室的主要资助者。在20世纪80年代,她研究了为什么黑人患者的肾脏移植排斥率更高。问题在于,用于在器官捐献者和受体之间进行免疫匹配的测试是基于“多数人口”的。也就是说,用于抗原组的组织样本来自欧裔美国人,只触及了人类抗原变异的皮毛。抗原是细胞表面的标志,当这些标志是外来的时,它们会触发免疫反应。

“这些是遗传特征,”邓斯顿说。“人们认为存在黑人组织抗原和白人组织抗原——我知道事实并非如此。”现在,随着对抗原的更好理解,跨种族移植往往比同种族内部的移植匹配得*更好*,因为正如邓斯顿迅速指出的那样,重要的是个体反应,而不是群体的反应。

20世纪90年代,在确定了两个家族性乳腺癌基因后,邓斯顿获得了NIH奖学金,研究非裔美国人乳腺癌基因的等位基因。她与弗朗西斯·柯林斯结盟,为霍华德大学国家人类基因组中心奠定了基础,该中心于2001年启动。她说,该计划旨在寻找除乳腺癌之外的其他疾病基因,例如前列腺癌、高血压和糖尿病,所有这些疾病都对黑人造成了不成比例的影响。

“我的职责不是解决难题和问题,”她在办公室对我说,“我更像是一个概念化者。我的强项是认识到我们回答问题能力的不足。”

我一定是暗示她利用自己的种族来获得资助,因为她尖刻地说:“我们应该为获得政府支持而自豪吗?我们不需要仅仅因为被排斥才被纳入。这更有利于项目的科学设计。当我说黑人必须被纳入时,这不是从社会群体的角度出发的。我也说过,白人作为一个群体不能成为白人的唯一参考。”

她转向大局。“非洲可能对欧洲人有启发,但反之则不然。进化时钟总共12小时中,有11小时是在非洲度过的。那里发生了最多的人类变异。当它向外迁徙时,基础仍然在那里,多样化人类群体的基础。非洲人民的变异广度是研究全人类变异的工具。”

“是的,有一系列疾病在黑人中更为常见,但它们是复杂的疾病,涉及多种环境因素和多个基因。病因与生物学相关,而非种族。这些疾病中蕴含着知识,如果我们能以正确的思维方式来对待它,我们就能解开它。”

2003年,霍华德大学宣布将建立一个包含25,000名非洲裔人士遗传样本的存储库,这项工作最近已扩大到包括来自西非和加勒比地区以及华盛顿特区的人士。但邓斯顿和她的同事们对生物样本库计划的新闻报道不满意,她说新闻报道只关注“收集黑人的DNA。那只是一小部分。研究还将揭示其他因素。”

她和她的同事们似乎走在一条微妙的界线上。他们致力于疾病背后的基因机制,同时坚持环境和社会因素——不健康的饮食、缺乏活动、贫困、压力以及城市生活的其他代价——与基因一样,在解释疾病流行方面同样重要。他们否认生物学上的种族,但同时又在争取研究资金的政治竞争中代表自己的种族,并且当黑人被排除在研究之外时,他们会提出异议。他们呼吁关注自己在霍华德大学的工作,但又对其他人如何描述这项工作感到不悦。“我们对别人对我们的定义感到小心翼翼,”邓斯顿说。

然而,20年来她一直在雷区中穿梭,却从未发生过爆炸。“我的一些同事说,‘你是我们这个群体的马丁·路德·金,而不是马尔科姆·X。’”她多次促成霍华德大学与附近更富裕的机构,如乔治城大学、约翰霍普金斯大学和美国国立卫生研究院的合作。

霍华德大学一个多世纪以来一直自豪地培养黑人医生,其质量可与大型机构媲美,但预算却无法相比,人员也捉襟见肘。这里没有缓冲余地,与医疗机构打交道时容不得丝毫差错。也没有人急于与一位在校园里打探他们活动的医学记者打交道。一段时间后,霍华德大学曾向我敞开的大门悄然关闭——除了一个。我心想,这更显示出乔治亚·邓斯顿的力量。

这些南非学童的体貌特征反映了来自非洲、欧洲和亚洲三个不同大陆人民的祖先血统。但邓斯顿感兴趣的变异存在于更深层次的基因层面。“变异是观察的工具。但不是医学的视角,医学将变异视为异常,”她说,“对我来说,科学是知识的民主化。我们想从模式走向普世。”| 罗伯特·西尔弗斯 (Robert Silvers) 的 Photomosaic®;原始照片来自国家地理/盖蒂图片社。

美国国家医学会——与美国医学会对应的黑人组织——于去年八月在圣地亚哥举行了年度大会。在圣地亚哥会议中心宽敞的四天里,6000名医生参加了研讨会和讲座,其中包括一次关于霍华德大学国家人类基因组中心全体会议。柯林斯做了介绍,随后是刚接任中心主任的查尔斯·罗蒂米,以及霍华德大学的另外两位同事。邓斯顿坐在观众席上,独自一人。“我也可以做一名啦啦队队长,”她说。

与会人数稀疏,而且由于会议开始晚,一直持续到午餐时间,情况变得更糟。医生们陆续离开时,隐含的信息似乎是:基因组学未来可能会带来巨大的好处,但他们目前正忙于满足患者的需求。他们现在就需要帮助,例如,减少前列腺癌死亡。非裔美国男性前列腺癌的死亡率是全球最高的——至少是白人男性前列腺癌患者的两倍。黑人高血压和中风的死亡率高出80%。尽管这些疾病肯定有遗传成分,但很难相信基因会导致两组人群之间如此巨大的结果差异。

在2003年题为《不平等待遇:直面医疗保健中的种族和民族障碍》的报告中,国家科学院医学研究所详细阐述了向少数民族提供医疗服务方面的不足。这些不足被归因于缺乏教育、种族歧视和贫困。引用该报告,健康分析师在《美国医学会杂志》中写道,“健康差异和遗传学可能关系不大,除了同时引起公众关注之外。”甚至柯林斯在他的演讲中也承认,“大多数健康差异与遗传学无关,但我们认为,有时基因确实扮演着角色。”

制药公司在大会上随处可见,如果说基因组学有一个领域吸引了大量信徒,那就是药物基因组学。近年来,越来越多的报道表明,许多药物在白人患者中的效果比在黑人患者中更好,反之亦然。制药公司注意到多达一半的药物未能按预期发挥作用,认为遗传变异是原因。科学家们已经阐明了可能影响药物反应的等位基因。这些等位基因不仅在黑人和白人研究样本之间存在偏差,而且其频率也与各群体的整体反应相符。

黑人医生和白人医生都推荐患者参加药物试验,并在开处方时依据这些结果。显然,圣地亚哥的从业者接受种族作为有用的临床标准,尽管遗传学家反对制药科学家将其留给受试者自行声明是黑人还是白人,这很难说是一种科学方法。对祖先群体特有的遗传标记研究表明,典型的非裔美国人有20%的欧洲血统,尽管在一些自称黑人的人群中,这一比例可以高达80%。

一家名为 Nitromed 的公司即将推出一种新药,一种名为 BiDil 的降压药。1986年的一项研究表明,它对黑人的帮助大于对白人。在大会上,Nitromed 的官员讨论了一项新的 BiDil 试验结果,该试验涉及1000多名患有心力衰竭的非裔美国患者。心力衰竭时,病变的肌肉无法有效地对抗血管阻力泵血。

BiDil 可以扩张血管并缓解压力,研究评审员发现其益处巨大,因此研究提前结束。那些除了常规降压药外还服用该药的人,死亡人数少于未服用 BiDil 的对照组。Nitromed 正在争取美国食品药品监督管理局的批准以销售该药。接下来,该公司首席科学家表示,Nitromed 将寻找可以预测对该药反应最佳的患者类型的生化和遗传标记。

查尔斯·库里(Charles Curry),霍华德大学医院心脏病学部门最近退休的主任,对种族歧视表示担忧,但他为 BiDil 试验提供了患者,并被列为共同研究员。“我反对黑人血管‘病态’的假设——即他们的静脉和血管不同,”库里说。“我仍然不相信。后来我决定(药物试验)不会有害。这些患者病情非常严重,他们延长了预期寿命。有时我听起来像是在反复无常。但我敢打赌数据会显示 BiDil 有助于降低高血压。”他指出,黑人和白人之间高血压与心脏病之间的联系有些不同。

邓斯顿超脱于这种循环论证之上。尽管不了解所有细节,但她对Nitromed项目有许多话要说。她唯一喜欢的是该公司承诺寻找遗传标记,她称之为“最低限度”的步骤。

“你必须对群体中的个体进行特征描述,”她重复道,“那些没有反应的人怎么办?群体只是告诉我们在哪里撒网,但我们不能就此止步,在不知道机制的情况下针对这个群体。遗传学可以穿透人群,走向个性化医疗。”

邓斯顿说,不是医生是她的优势。这让她能更清楚地看待研究。生物学中的种族在她看来是一个过渡性的结构,一个卑劣可怜的东西,注定会枯萎消亡,更好的日子会降临给所有人。“这对非裔美国人的遗传学来说是一个激动人心的时代,”她热切地说,“即使有争议——我希望它能带来开放性。我知道我们会超越这一点。”我意识到,这就是她的信念。

***

希洛浸信会,由华莱士·查尔斯·史密斯牧师主持,是华盛顿特区的一个文化地标。六月的一个星期天,恰逢音乐鉴赏日,希洛浸信会150名成员的唱诗班以歌声震撼了教堂。史密斯牧师的布道引来了热烈的应答,当他讲完后,他介绍了当天的来宾。希洛浸信会的“怪异搭档”,一位浸信会信徒和一位圣公会信徒,共用一本赞美诗,轻轻地鞠了一躬。

一个精明的科学家,除非被问及,否则不会提及上帝。邓斯顿知道这两个话题格格不入;是我主动提到了教会。但在礼拜后的教区大厅里,她与人交流并进行了一些轻松的招募,她轻松且频繁地引用了经文。

“我的民因无知识而灭亡,”她在桌旁引用旧约(何西阿书4:6)说。她的听众,一些正在享用迟来早餐的中年男女,点点头。“任何仔细研究自然的人都会难以相信这是一个随机过程,”邓斯顿继续说道,“科学是揭示上帝工作的工具。”更多人表示同意。

当话题转向霍华德大学和其他地方进行的基因检测时,教会执事斯坦·威廉姆斯说:“人们会想知道:这对我个人有什么好处?对我有什么危险?”邓斯顿弓着背,仔细听着他的话。“如果他们觉得这对自己是安全的,他们可能会去做,”威廉姆斯说,“从历史上看,我们对接受检测有一种固有的恐惧。”

“我有时说,遗传学是所有生物学的基础,”邓斯顿回答道,“让我们用它来完善医学诊断。”

“我对可能容易患上的疾病感兴趣,”埃德温·华盛顿说,“但我不是DNA的狂热爱好者。我对它有很多疑虑。”

一位名叫康斯坦斯·泰特(Constance Tate)的女士明智地说:“这个项目可能还没有到那个阶段。可能还需要四五年我们才需要担心风险和益处。但这正是我们现在需要了解信息的原因。”邓斯顿笑逐颜开,紧握住泰特的手。

当我们离开希洛时,邓斯顿说:“你想知道我为什么会选择遗传学吗?我小时候,对上帝爱我们所有人,就像我们被教导的那样,有很多疑问。我看到人们被区别对待。我问我的父母:‘我们为什么不同?’他们无法回答。他们说我得问上帝。所以我的问题是:‘上帝啊,你为什么要把我们造得不同,却导致人们遭受不幸?’”

“现在,通过遗传学,我明白了。我们是如此精致的生命。我们拥有基因组的恩赐。基因组是**恩赐**。”她用她的大手紧紧抓住我的双臂。“这就是你我不同的原因。这就是人类变异的原因。我通过**你**认识上帝!”