乔纳森·弗林特在笼罩着自杀观念的环境中长大。他在伦敦童年的家中,书架上摆满了关于这个主题的书籍,以及关于丧亲之痛和心理咨询的书籍。他的母亲是早期在首批自杀预防热线之一做志愿者的,她带回家的朋友们也参与其中。甚至在他还是大学生的时候,有一天下午他还曾陪同母亲,与那些失去所有希望的痛苦中的人们交谈。

目睹一位家庭成员试图结束自己生命的毁灭性场面,对他产生了深远的影响。弗林特现在说,选择精神病学是自然而然的,但他同时也倾向于弄清楚使我们更容易患上精神疾病的潜在生物学机制。

如今,作为一名精神科医生,他发现自己成为了一个宏大的科学事业的前沿专家之一,该事业旨在揭示抑郁症的遗传联系。加州大学洛杉矶分校的抑郁症大挑战项目(UCLA’s Depression Grand Challenge)旨在到2050年将该疾病造成的严重心理负担减半,并在本世纪末彻底消除它。

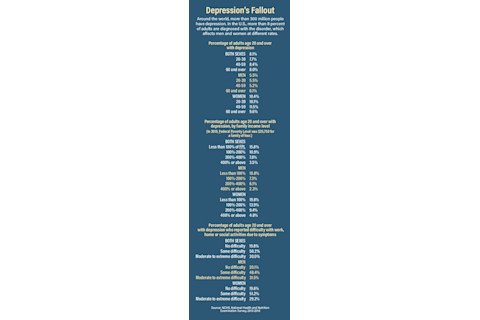

弗林特的工作量确实很大。全球有超过3亿人患有抑郁症,世界卫生组织称其为第一大致残原因。抑郁症可能导致自杀,每年在全球夺去约80万人生命。

在美国,过去二十年自杀率已跃升33%。每年有超过47,000人自杀。药物和谈话疗法可以有所帮助,约65%的抑郁症成年患者接受治疗。然而,即使他们接受治疗,只有一半的人症状有所缓解。事实上,今年FDA批准的艾氯胺酮(一种从麻醉剂和情绪提升药物氯胺酮衍生的鼻喷剂)在某种程度上是一个里程碑:这是30年来首个用于治疗抑郁症的新药。

乔纳森·弗林特(Elena Zhukova/UCLA Health)

多管齐下,对抗抑郁症

抑郁症大挑战项目由加州大学洛杉矶分校神经行为遗传学中心主任、精神病学教授纳尔逊·弗莱默(Nelson Freimer)领导,他称这项耗资约5亿美元的项目为“抑郁症的曼哈顿计划”。该项目将涉及加州大学洛杉矶分校的数十名教职员工以及其他机构,并汇集了从神经科学、遗传学、心理学到经济学和工程学的众多学科的研究人员。“现在社会上关于抑郁症的讨论才真正开始,这比我们五年前刚开始时要多得多,”弗莱默说。“我们确实抓住了时代的精神。”

他们希望从多个方面来解决这种疾病:识别在引发抑郁症中起作用的基因,然后开发更好的疗法;研究电休克疗法(ECT)和抗抑郁药等疗法的有效性,以揭示它们的工作原理;利用高科技策略对人们进行筛查、监测和治疗,以防止抑郁发作升级为危机;并鼓励社会对抑郁症更加开放,以便人们寻求帮助。但该项目的核心是寻找导致人们易患抑郁症的异常DNA。为此,弗莱默和他的团队将进行一项针对单一疾病的最大规模的遗传学研究之一:预计将持续10至15年,涉及10万名或更多的患者。

“在抑郁症这样一种复杂的疾病中,存在许多遗传效应以及大量的环境因素。这两者之间的界限非常模糊,并且它们以不同的方式相互作用,”弗林特说。“遗传因素让你更容易发生不好的事情。如果你能让遗传方法奏效,那么你对这种疾病就有了一个生物学上的控制点,这将大有帮助。”

(来源:Redshinestudio/Shutterstock)

Redshinestudio/Shutterstock

家族纽带

长期以来,我们都知道这种精神疾病存在家族成分。显示重度抑郁症在家族中聚集的研究可以追溯到20世纪初,而过去十年的一系列双胞胎研究证实,38%的双胞胎会共享抑郁症状。

“遗传因素约占(患者)整体易感性的五分之二,”弗吉尼亚联邦大学(Virginia Commonwealth University)精神病学和行为遗传学研究所所长、进行双胞胎研究的精神科医生肯尼思·肯德勒(Kenneth Kendler)说。“我们现在使用的药物更安全,副作用更小,但它们的效果并不比几十年前的药物更好。分子遗传学的一部分工作是识别使我们易患抑郁症的通路。传统方法并未奏效,所以分子遗传学可能是最佳途径。”

然而,由于多种原因,确定导致抑郁症的具体基因一直很困难。患有该病的人的症状、严重程度和复发次数差异很大——尤其是在男性和女性之间——这表明他们可能患有其他精神疾病。先前的的大规模人群研究,共包含超过25,000名志愿者,结果大多为空。

2015年,弗林特和肯德勒在对5,300多名患有重度抑郁症的中国女性进行的一项研究中,首次识别出了两个基因标记。为了消除混淆变量,研究人员研究了最有可能患有重度抑郁症的一个群体:患有多次抑郁发作的中国女性。她们几乎都不吸烟、不喝酒、不使用非法药物,并且都是汉族。

“中国的污名化更严重,心理健康服务也更紧张,所以那些住进医院的人必须跨越更多障碍,而且比我们在其他地方发现的抑郁症更严重,”当时在牛津大学韦尔科姆人类遗传学中心(Wellcome Centre for Human Genetics at the University of Oxford)的弗林特说。“这项研究的主要启示是:‘这只是一个开始;这证明了这些基因是可以找到的,这个问题是可以解决的,我们确实可以对此做些什么。’但需要更大规模、更大样本、更详细地进行。”

(来源:NCHS,2013-2016年国家健康和营养检查调查)

更大的平台

弗林特通过搬到加州大学洛杉矶分校获得了更大规模的机会,有机会接触到加州大学洛杉矶分校医疗系统中的200万患者。但他们团队很快就遇到了一个伦理上的障碍:由于有许多患者没有接受抑郁症治疗,如何在不提供任何形式的帮助的情况下研究他们?

因此,在开始遗传学研究之前,研究人员需要为抑郁症患者提供咨询。他们不能用转介信息淹没心理健康诊所,所以他们想出了一个创新的解决方案:一个智能手机心理健康追踪应用程序,可以评估一个人是心情低落还是患有完全的抑郁症。“即使使用GPS,它能追踪人们的行踪和移动方式,也能提供有用的诊断信息——这对我来说是一个真正的惊喜,”弗林特说。“非常简单地说,如果你四处走动的次数减少了,这就能预测你的情绪。”

该智能手机应用程序是名为STAND(Screening and Treatment for Anxiety and Depression,焦虑和抑郁筛查与治疗)的更全面的平台的一部分,研究人员希望该平台能够解决他们的伦理困境,并确保所有基因研究参与者都能接受治疗。

自2017年STAND首次推出以来,约有5,500名加州大学洛杉矶分校的学生接受了筛查。其中近800人通过一个在线自助治疗项目获得了治疗,该项目教授参与者认知行为技术。他们学会了新的思维方式来帮助他们应对轻度至中度抑郁症的症状。

定期,同学志愿者会通过面对面或视频聊天进行回访,以保持参与者的动力,并防止情绪问题失控。

在不久的将来,弗林特和他的团队希望其他大学能采用这个项目作为模板。“现在有充分证据表明,通过互联网提供的心理疗法是有效的,”弗莱默说。“我们没有足够的精神科医生来为所有需要治疗的人提供治疗。我们需要采用可扩展的治疗方法,并能够治疗那些以前无法获得治疗的人。”

与此同时,现在已经有了可行的治疗平台,更大规模的遗传研究的招募工作已经开始。但弗林特说,即使扩大到10万人,也可能不足以发现导致这种毁灭性精神疾病的基因。

然而,他在青少年时期遇到的人们一直伴随着他;弗林特的探索将继续下去,直到他为像他们一样的数百万人找到一些慰藉。

**琳达·马尔萨(Linda Marsa)**是《Discover》的特约编辑。本文最初刊登在纸质版上,标题为“抑郁症的曼哈顿计划”。