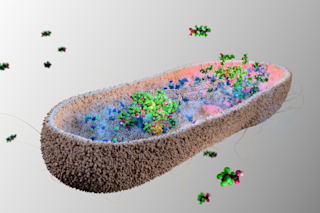

细菌可能很原始,但它们绝不简单。它们过着复杂的生活,通过一种化学语言进行交流,这种语言使它们能够协调行动,这一过程被称为群体感应。通过这种化学通讯系统,细菌可以感知何时达到了一个临界数量,即“群体”。然后它们集体行动。有些可能开始发光,有些则会产生致命毒素。这种能力是细菌如此可怕的部分原因:单个细胞无法产生足够的毒素使我们生病,但当数百万个细胞同时产生有害分子时,结果可能是致命的。

在解读这种细菌语言方面,没有人比普林斯顿大学分子生物学家邦妮·巴斯勒做得更多。在20世纪90年代,巴斯勒发现细菌不仅可以与同物种成员交谈,还可以与其他物种交谈,这使它们能够更全面地感知环境,并决定何时发动攻击。今天,她的实验室正在寻找能够阻断这种细菌交流的化合物,以阻止霍乱等感染。

巴斯勒具有影响力的工作,以及其他先驱研究人员的工作,改变了人们对细菌的看法。但关于群体感应,仍有许多有待发现;科学家们仍在努力揭示所涉及的分子和机制,并弄清楚它们在实验室外如何运作。这正是让巴斯勒着迷的地方。“这是一个有40亿年历史的谜团,需要许多实验室超过20年的努力才能弄清楚。”《发现》杂志在一个温暖的夏日,在巴斯勒位于普林斯顿的办公室里采访了她,讨论了她的发现历史以及它们对未来医学可能意味着什么。

研究生邵奕(Yi Shao)在巴斯勒的实验室工作。团队一半的人致力于研究群体感应机制;另一半人旨在控制这种交流。| 扎克·唐奈摄影

《发现》:您是如何对细菌产生兴趣的?

巴斯勒:我去了加州大学戴维斯分校,因为我想成为一名兽医。如果适合你,那是一个很棒的职业,但它需要记忆骨骼和肌肉,而我在这方面很糟糕。而且,还涉及很多血腥和恐怖的场面。我们开始解剖这些动物——天哪,恶心!我离开猪,走到外面,在草地上吐了。我心想:“好吧,我讨厌这个。我就是讨厌这个。”所以我基本上迷失了方向。

然后我母亲在我大三的八月份死于癌症。我不知道自己是想成为一名医生还是科学家,但我决定要做一些与癌症相关的事情。我去找了一位名叫弗雷德里克·特洛伊的生物化学教授,他正在从事一个癌症项目,他同意让我在他的实验室工作。但他把我安排在这个细菌项目上,我心想:“不可能!我想做重要的项目。”但当然,我没有任何技能。我甚至不会用移液器。所以我当时想:“好吧,如果我向他证明我真的很认真很努力,那么他就会把我调走。”

我爱上了这些细菌。我就是喜欢它们是多么的复杂。它们做着真核细胞所做的一切:你代谢葡萄糖的方式与细菌代谢葡萄糖的方式相同。但它们没有高等细胞和高等生物的那些冗余。它们是精简版本。它们是最基本奥秘的宝库,我们在细菌中发现的东西适用于整个食物链。

您是如何对细菌交流感兴趣的?

巴斯勒:我去了约翰霍普金斯大学读研究生。索尔·罗斯曼是我的博士导师。他研究细菌如何感知环境,并从海军研究办公室获得了一笔小额资助,用于研究细菌如何粘附在表面,如船只或潜艇。在80年代后期,海军为所有获得此类资助的人举办了一个研讨会,我恳求罗斯曼让我去。我想了解海洋微生物学领域其他人正在做什么。

其中一位演讲者是迈克·西尔弗曼,他是加利福尼亚州拉霍亚阿古龙研究所的遗传学家。他谈到了他正在进行的遗传学工作,试图弄清楚生物发光细菌(或“夜光”细菌)如何在细胞数量达到一定水平时发光。他说了一些类似的话:“难道你没看到吗?这让它们能够协调它们的行为。”这与任何人以前学到的东西都相悖。它们作为一个集体做某事的想法完全令人震惊,至少对我来说是这样。他的演讲结束后,我真的跑到讲台上,恳求他让我做他的博士后。

为什么这如此令人震惊?当时没有人明白细菌可以协同工作吗?

巴斯勒:现在我们有数百个这样的例子。但那时我从未想过细菌会成群结队地行动。那时,包括大多数微生物学家在内的科学家们都认为细菌极其原始,没有能力做出复杂的行为。它们从环境中摄取营养,长大一倍,然后在中间分裂,产生克隆。所以一个变成两个变成四个。人们一直认为,当这种情况发生时,细菌对它们的姐妹细胞一无所知。

在70年代,哈佛大学的伍迪·黑斯廷斯发现,如果你培养某种生物发光细菌,它们基本上不发光。然后当它们达到一定的细胞数量时,它们会一起发光。

为了弄清楚这是如何工作的,他取了不同大小的细菌细胞群,并分别用离心机离心。然后他收集了细胞生长过的液体,看看培养液的化学成分是否有差异。他表明,如果他将发光的细胞培养液滴到低细胞密度的细胞上,它们都会发光。你可以欺骗细菌,让它们认为自己处于高细胞数量状态。所以很明显,细胞外有一些东西,液体中含有某种分子。那是一个惊人的实验。黑斯廷斯将这个分子命名为自诱导剂:细菌“自诱导”自身产生这个分子并发光。但当时许多人认为这种协调行为是这种笨拙的发光细菌的一种异常现象。有些人仍然怀疑黑斯廷斯的结论,甚至我遇到西尔弗曼时,他也认为这种现象仅限于少数奇怪的细菌。

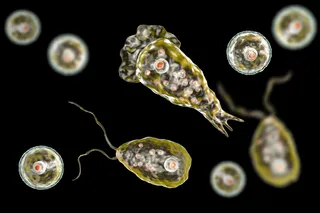

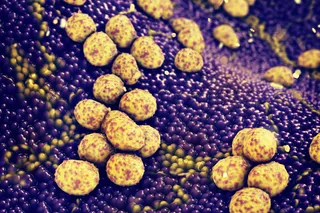

研究人员在费氏弧菌中了解到细菌可以清点它们的邻居。| 丹尼斯·昆克尔显微镜摄影

那时西尔弗曼和黑斯廷斯学到了什么,您又是如何参与其中的?

巴斯勒:黑斯廷斯和后来的西尔弗曼研究了一种叫做费氏弧菌的细菌,它是一种生活在鱿鱼体内的生物发光海洋细菌。黑斯廷斯分离出了自诱导剂,然后西尔弗曼发现了一些控制这个系统的基因。他们发现自诱导剂能让细菌清点它们的邻居。当一个细菌独自存在时,它会滴出几个分子,这些分子会扩散开来。但如果有很多细菌在一起,自诱导剂就会开始积累。当数量足够时,它会激活一整套基因,包括那些参与生物发光的基因。最初的研究者称这个过程为“密度感应”,我们现在称之为群体感应。

我研究了另一种细菌,哈维氏弧菌。它也是生物发光的,但它是一种自由生活的细菌,因此它会遇到各种不同的环境。我们知道它会产生一种类似的自诱导分子,所以我们决定尝试解开它的群体感应机制。我只是假设它会像费氏弧菌那样工作。我做了无数次相同的实验——寻找不发光的突变体,希望我能敲除群体感应机制。这应该是非常简单的。但是寻找不发光突变体的策略并没有帮助我找到正确的基因。我产生了信心危机。你会觉得你出了什么问题。然后,最终,你会对自己说:“也许我思考问题的方式不对。”

我突然想到,也许我找不到正确基因的原因是因为存在两种群体感应分子。可能是当我敲除其中一种分子的基因时,另一种仍然在发挥作用。这是一个顿悟。如果存在两种分子,而你敲除其中一种,它们仍然会发出一些光。所以我调整了实验,寻找微弱发光的突变体,而不是不发光的突变体。我发现的微弱发光突变体显然缺少一种分子,但它们仍然会产生其他东西。它们只是受损,而不是完全失效。一定有另一种分子。

第二个在做什么?

巴斯勒:我一无所知。为什么你需要两个?我知道外面还有第二个分子。遗传学告诉我们那个分子存在。但我没有那个基因,也不知道第二个分子的化学结构。我们为此受到了很多批评。细菌可以通过“一个”分子进行交流的想法才刚刚开始在社区中传播。所以,细菌协调中有多个分子参与的想法是如此的异想天开。

您的工作表明存在第二个群体感应分子,这帮助您在普林斯顿大学找到了一份工作,并于1994年在那里建立了您的实验室。您是否弄清了第二个分子的作用?

巴斯勒:我来到这里后,我们终于找到了制造第二个分子的酶的基因。但这不仅仅是找到基因。我们想了解为什么哈维氏弧菌会有第二个分子。所以我们对那个基因的DNA进行了测序。我们真正的希望是,我们的基因能与一些已知的其他基因相似,从而给我们一些关于它作用的线索。当时大约有40个细菌基因组被测序,你可以将你感兴趣的基因与其他基因组进行比较,看看它们是否包含相似的东西。电脑会扫描所有已知的细菌基因组,然后说:“它们中有任何一个有那个基因吗?”

那个过程在当时需要很长时间。你把你的基因的DNA序列输入数据库,然后你就坐着等待。我记得屏幕上一个接一个地填满。数据库告诉我们,所有已测序的细菌——不仅仅是生物发光细菌,而是所有细菌——都含有它;它们“都”制造一个相同的分子。我说:“它们正在互相交流。这就是它们跨物种交流的方式。”这个想法我们之前从未想到过。所以那是一个令人惊叹的时刻。我仍然起鸡皮疙瘩。

其他科学家接受您的解释了吗?

巴斯勒:起初,群体感应科学家很难让其他人相信细菌可以在“同一”物种内进行交流。然后我们提出了它们可以“跨”物种交流的想法——很多人认为我疯了。教条一直是细菌不能交流,所以很难接受它们可以使用两个分子进行交流,更难想象它们可以跨物种交流。

改变教条需要很长时间。而且故事仍然存在问题。我们有这个基因,而且这个基因存在于所有这些不同的细菌中,但我们仍然没有确定这个分子的身份。所以我们的盔甲上有一个裂缝。

2002年,您最终鉴定出了第二个分子。随后您获得了麦克阿瑟“天才”奖金,这是一种授予表现出卓越创造力的个人的资助。您感到平反了吗?

巴斯勒:这让我声名鹊起。这个奖项备受追捧,它也将你打上了“有创造力”而非“疯子”的烙印。我在这里普林斯顿已经八年了,从未能充分资助这个实验室。我一直在努力争取资金。我一直在尝试,尝试,尝试——每年写五、六、七份资助申请。我的大多数申请都被拒绝了。而得到这个你没有为之努力的东西——这对我的信心来说太重要了。它将群体感应打造成最热门、最酷、最具创造性的科学。

您现在已经发现,群体感应实际上涉及三个分子。第一个是黑斯廷斯在70年代发现的,它允许细菌清点它们的同胞。第二个允许它们检测其他物种。第三个则由“弧菌属”中的所有细菌产生,它允许细菌识别它们的“表亲”或大家族,从而为它们提供更多信息。细菌是如何利用这些分子进行交流的?

巴斯勒:它们首先做的是扫描环境。它们问的是最简单的问题:“我是独自一人还是在一个群体中?”它们只是寻找任何群体感应分子。然后,我认为它们问的更复杂的问题是:“那是什么?”

它们可以说:“你是我绝对相同的双胞胎。”它们可以说:“你是我的大家庭。”然后它们说:“你是其他物种。”它们不仅仅是在计数。这些分子中编码着信息,告诉细菌它们的邻居是谁——它们之间的亲缘关系有多近。而且根据这三种分子的比例,它们能理解它们的家族是赢还是输。

它们为什么需要知道这些?这如何帮助它们?

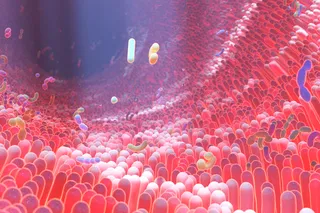

巴斯勒:拥有这些信息对于决策极其有用。细菌不仅仅是在四处游动。它们附着在表面上生活。你的皮肤、头皮、肠道——它们都被细菌群落覆盖着,这些群落被称为生物膜。为了形成生物膜,它们必须分泌一种物质,将它们粘合在一起,这就像一个盾牌。这由群体感应控制。

为了使这些社区最大限度地发挥作用,它们不能随意行事。它们必须使用多种分子来辨别它们的邻居是谁——是自身还是其他——并指导社区中每个参与者将承担什么工作。

您认为细菌的语言比我们意识到的更复杂吗?

巴斯勒:在20年里,我的领域从认为细菌是反社会的隐士,到现在认为它们至少是三语制的。而且越来越多的证据表明这将是跨界对话。人类和所有高等生物都与许多细菌物种 fantastic 共生。我们推测宿主会产生分子来告诉细菌该做什么,而细菌也会产生宿主能接收到的分子。一定是这样的。

这个领域才真正发展了20年。我们还没有找到所有的分子。在实验室里,我们把细菌放在烧瓶中摇晃,每个细菌都感知到相同的环境。可能存在一整套它们从未在那里部署过的分子。要找到这些分子,你必须把它们放在一个更真实的环境中。

群体感应控制着细菌引起致命感染的能力,让细菌分泌毒素、聚集并附着在人体组织上。您是否可以利用这种通讯来开发对抗感染的新方法?

巴斯勒:很早以前,群体感应研究人员就开始思考我们是否可以有意操纵群体感应。分子和受体的工作方式就像钥匙与锁的配合。真正的自诱导分子会开启群体感应。但你也可以有另一个看起来相同的钥匙,它会阻断受体。它会结合,但不会发送信号。你可以筛选或合成作为反群体感应分子的分子。我们已经研究了三四种病原体。

您有发现任何有希望的候选药物吗?

巴斯勒:我们可以利用线虫,一种感染的蠕虫模型,来关闭恶名昭著的人类病原体假单胞菌的群体感应。如果你给蠕虫服用我们的反群体感应分子,它们就能活得好好的。假单胞菌也会在组织培养皿中杀死人类肺细胞。它通常不是很危险,除非它感染了肺部已经受损的人——它会杀死患有囊性纤维化的人。我们还发现在培养皿中,反群体感应分子可以阻止假单胞菌杀死人类肺细胞,并阻止其形成生物膜,否则生物膜会使其发起攻击。

在实验室实验中它有效。但当你生病时,群体感应已经发生了。我们真的能制造出一种分子,让它到达你想要它去的地方,以阻止正在进行的感染吗?

我还没知道。

当你做对的时候,问题总是比答案多。这就是乐趣和折磨。细菌用了40亿年进化出这种能力。科学家们研究了20年。这个领域还很年轻。我们仍然是拓荒者。

[本文最初刊登于《无声治疗》一文。]