在波士顿乐队 What She Said 的排练室里,厄尔·米勒弹奏着他的贝斯吉他,弹奏出一段富有节奏感的乐曲。他像米克·贾格尔一样吐出舌头,身后的鼓手则卖力地敲打着,摆出各种搞怪的姿势,这些照片被发布到社交媒体上。米勒身穿黑色乐队T恤、褪色工装裤,戴着标志性的报童帽,看起来就像你在任何一家街边酒吧都能看到的经验丰富的音乐人。

但他在附近的麻省理工学院办公室里,米勒无疑是一位教授。那个戴着帽子的摇滚歌手怎么会是眼前这个坐在堆满论文的书桌前,庄重地看着我的、来自皮科尔学习与记忆研究所的学者呢?

这两位截然不同的厄尔·米勒之间的巨大反差,恰好引出了这位开创性神经科学家的工作。

毕竟,在过去的 20 年里,米勒对该领域最杰出的贡献之一正是探索了诸如此类的反差是如何实现的;换句话说,人类——或者任何拥有大脑的动物——是如何能够无缝地将行为适应不断变化的环境和规则的。大脑中的不同神经元群体是如何协同工作,以快速唤起适当的反应的?我们如何知道何时适合弹奏帕蒂·史密斯(Patti Smith)的贝斯线,何时又该解释大脑电波的复杂运作原理?

厄尔·米勒在波士顿查尔斯敦区的“世界末日酒馆”弹奏贝斯。Jason Grow

这种思维的灵活性如此基本,以至于很容易被我们忽略。但大脑必须执行的功能中,很少有比识别何时事物发生了变化,然后调用所有必要的分散信息以适当地适应更复杂或更关键的了。

“想想我们现在在做什么,”米勒说。“就在此刻。我们坐在椅子上。我们轮流说话。这是基于规则的。我们已经学会了在这种当前情境下如何行事。”

要完成这些任务,大脑会使用一种叫做“工作记忆”的东西。认知心理学家在 1960 年创造了这个术语,试图解释人类思维过程的基本结构。

你可以将工作记忆想象成大脑的意识心智“便签板”——注意力与决策的黑板。试着将上一句话记在脑海里,或者记住你要拨打的电话号码,你就已经启动了这个关键的大脑系统。

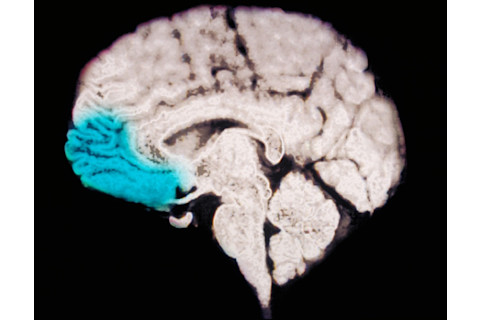

在过去的二十年里,米勒一直致力于理解工作记忆背后的机制,他认为关键在于大脑的额叶皮层。对大脑前部这层薄薄的神经元网络的深入了解,或许能解答困扰科学家们几代人的问题。它可能还有实际用途。

此 MRI 扫描中突出显示的额叶皮层,在工作记忆——大脑的注意力与决策黑板——中起着至关重要的作用。Scott Camazine 和 Sue Trainor/Science Source

专家们早已知道,我们拥有几乎无限的存储新长期记忆的能力。然而,我们能将多少信息塞进工作记忆,是有限的。

通过研究额叶皮层的功能,米勒和其他人正逐渐接近最终解释这一矛盾。通过解决这个谜团,我们可能会找到超越这些限制的方法。

米勒相信,总有一天,他能让我们都变得更聪明。

构建画面 我们对神经元如何帮助动物理解周围环境的许多了解,都始于大卫·休伯尔(David Hubel)和托尔斯滕·维厄尔(Torsten Wiesel)在动物视觉皮层进行的实验。在 20 世纪 60 年代,作为约翰霍普金斯大学的博士后研究员,他们开始着手解决一个长期存在的谜团:当我们在看到物体和形状时,大脑中究竟发生了什么?

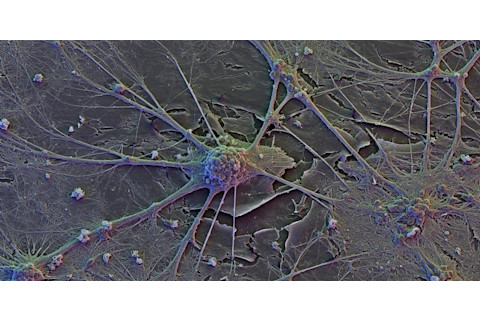

我们每个人大约有 1000 亿个神经元,它们之间由称为突触的间隙分隔。神经元通过跨越这些空间传递信号来相互交流。当一个神经元的信号足够强时,它就会导致突触另一侧的神经元发出电脉冲。当第二个神经元放电时,它会将信息传递给它连接到的所有其他神经元,这可能会导致这些神经元放电。神经元的这种连续放电使我们能够思考、移动——以及看见。

休伯尔和维厄尔将微型电极(细如针)直接插入猫的视觉皮层,以测量那里的活动。通过将不同角度的线条投射到动物视网膜表面,他们证明了大脑后部这个薄层中的每个神经元都有独特的功能。

有些神经元对特定角度的线条反应最强烈,而有些神经元则对特定方向移动的线条反应最强烈。他们认为,正是这些单独的、特化的神经元连续放电,每个神经元负责图片或图案中的一个特定细节,帮助我们在脑海中构建复杂的图像。这就像大脑处于自动驾驶模式,无需任何主动努力就能注意到重复,即使这种重复没有任何意义。

他们的工作在该领域取得了如此大的成就,以至于他们于 1981 年获得了诺贝尔生理学或医学奖。

恰巧,米勒在同一年进入肯特州立大学就读——尽管那时,米勒梦想成为一名医生。

当他开始在神经科学实验室工作后,这个想法很快就改变了。

“我第一次将电极插入大脑切片,听到所有神经元像雷暴一样噼里啪啦地放电的那一刻,我就着迷了,”米勒回忆道。

作为普林斯顿大学的研究生,米勒研究了下颞叶皮层,这是视觉皮层稍靠前的一块神经元区域。科学家们已经证明,这个区域可以将休伯尔和维厄尔识别出的所有复杂个体组成部分编织成一个统一的图像。然后,它开始对外部世界进行“更高级”的处理。

到 1990 年获得博士学位时,他已经提出了将定义他职业生涯的问题:在下颞叶皮层中,当一个统一的图像出现后,会发生什么?我们的大脑如何告诉我们它的意义?

米勒试图在国家精神卫生研究所(National Institute of Mental Health)神经科学家鲍勃·德西蒙(Bob Desimone)的实验室里回答这些问题。米勒正在寻找只在动物看到它正在短期记忆中存储的物品时才会放电的神经元。米勒和德西蒙训练动物记住一个单一的图像——比如一个苹果——并在屏幕上再次出现时释放杠杆。

如果动物记住了它看到的第一个图像并释放杠杆,一滴美味的果汁就会通过管道滚进它的笼子里。

两人注意到,动物大脑的某些部分天生对重复敏感——无论这种重复是否会带来宝贵的果汁奖励。当动物看到第二个香蕉或第二张树的图片时,一些神经元就会放电。这就像大脑处于自动驾驶模式,无需任何主动努力就能注意到重复,即使这种重复没有任何意义。

但两人也发现了一种第二种放电模式。当动物看到它正在*积极*记住的图片(希望获得果汁奖励)时,不仅有不同的神经元放电,而且这些神经元的放电强度要大得多。

“有什么东西在调整音量,使这些神经元放电的程度或多或少,取决于记忆的性质,”米勒说。“这让我好奇。是谁在调高或调低音量?”

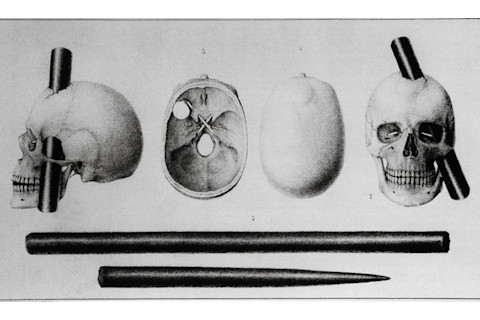

调高音量 自从菲尼亚斯·盖奇(Phineas Gage)的案例以来,科学家们就一直怀疑额叶皮层在高级认知中扮演着关键角色。1848 年 9 月 13 日,在铁路工地工作的盖奇在设置炸药时,用一个捣棒引爆了炸药,一枚金属杆从他的口腔向上射入他的左额叶,并穿过头骨顶部。这根杆子落在 75 英尺外,上面沾满了盖奇大脑的碎片。

奇迹般的是,盖奇活了下来,并且能够说话、行走和正常生活。但后来有人写道,他再也无法坚持计划,并且失去了很多社交礼仪和克制。通过研究盖奇和其他类似的人,神经科学家们推断额叶负责大脑的“执行功能”。它们负责思考、处理和集中注意力。然而,盖奇的著名受伤事件发生近 150 年后,科学家们仍在试图理解额叶是如何工作的。

因此,当米勒于 1995 年在麻省理工学院建立自己的实验室时,他决定将重点转移到额叶皮层。那时,他的一些同行已经证明,在记忆练习期间,实验室动物额叶皮层中的神经元簇会反复放电。他们的结果表明,该区域是我们工作记忆的所在地。

菲尼亚斯·盖奇(1823-1860)在铁道工人额叶被一根铁杆刺穿后,革命性地改变了神经科学。他在身体上恢复了,但他的性格再也没有恢复。沃伦解剖学博物馆/弗朗西斯·A·康特威医学图书馆/杰克和贝弗莉·威尔古捐赠

然而,对米勒来说,这并不能解释大脑的执行区域如何能“调高”与免费果汁相关的记忆的音量。

动物如何知道如何执行任务?动物如何知道规则?

“我认为那是最重要的,”米勒说。“我不明白为什么没有人研究它。情境相关的行为是高级认知的一切。”

在他的新实验室里,米勒设计了一个实验,使他的动物面临更复杂的选择。他不再仅仅给动物看一张图片并训练它在每次出现时都做出反应,而是通过增加第二个线索来改变动物可能的反应数量。在第一张图片和随后的图片之间,他提供了一个提示,比如低沉的音调或高亢的音调。然后他再次显示相同的图片,这次旁边还有第二张图片。高亢的音调表示动物应该记住并选择第一次出现的图片。但低沉的音调表示动物应该记住并选择第二张图片,而忽略第一张。猜对的动物会获得美味的食物颗粒。

菲尼亚斯·盖奇(1823-1860)颅骨著名伤口的各种视图,显示了伤口和铁杆本身。他于 1860 年死于与脑损伤相关的癫痫发作。盖奇的案例帮助科学家们了解大脑不同部分的功能。Everett Collection/Alamy Stock Photo

菲尼亚斯·盖奇(1823-1860)颅骨著名伤口的各种视图,显示了伤口和铁杆本身。他于 1860 年死于与脑损伤相关的癫痫发作。盖奇的案例帮助科学家们了解大脑不同部分的功能。Everett Collection/Alamy Stock Photo “这告诉了我们一些事情,”他说。也许额叶皮层的主要任务根本不是短期记忆,而是学习游戏规则。2001 年,米勒发表了一篇研究综述,从根本上改变了许多人对额叶皮层的看法。米勒将额叶皮层比作铁路信号员,将大脑的其余部分比作铁路线路。信号员激活一些线路,关闭另一些线路。这种模型可以解释注意力是如何工作的。例如,它解释了动物如何能够专注于一张图片而压制一个噪音。它也解释了为什么菲尼亚斯·盖奇在屏蔽干扰和专注于手头的任务时会遇到困难。

这个理论在直觉上是说得通的。但对于一些深受休伯尔和维厄尔特化神经元理论影响的人来说,米勒的理论似乎是荒谬的。

“那不可能!”米勒回忆起一位著名的神经科学家在米勒发表了一次受邀演讲后声明道。“我们都知道神经元只做一件事。你的问题是,你无法弄清楚这些神经元在做什么,”这位研究者告诉他。

但米勒,以及许多其他实验室,已经继续积累了实验证据——逐渐地说服了科学家接受他的想法。

“神经元是多面手,”米勒说。“我们过去 20 年一直在一遍又一遍地证明这一点。”

根据米勒的合作者、哥伦比亚大学理论神经科学家斯特凡诺·富西(Stefano Fusi)的说法,重要的神经元是那些灵活的神经元。他解释说,科学家们认为它们占额叶皮层的绝大多数。否则,一个遇到复杂任务的动物将用完神经元来理解它。

脑电波变化 这些日子里,米勒正在挑战另一个教条——神经元主要通过电脉冲进行交流。在最近的论文中,米勒认为,从间歇性的电流,即振荡或脑电波中,仍然可以学到很多东西。

当我们持有工作记忆中的某个项目时,这些振荡会以每秒几十次的速率在神经回路中以波的形式传播。他认为,这些振荡是额叶皮层——那个心智“信号员”——如何在工作记忆中储存多个即将被意识到的项目,以便我们可以在需要时将它们调入我们的意识。

在这张扫描电子显微镜照片中,大脑细胞或神经元通过复杂的网络连接。David Scharf/Science Source

振荡本身不足以使神经元放电。但每一次波峰的脑电波会将一个回路中的所有神经元连接在一起,将神经元推到接近激发点,使它们能够对最轻微的额外刺激做出反应。

这或许能回答一个长期以来一直困扰科学家的疑问:人脑如何能够存储几乎无限数量的长期记忆,但同时在同一时间能够保持在意识中的信息却受到严格限制?

这一限制最著名的是由普林斯顿认知心理学家乔治·米勒(George Miller,与本文作者同名但无亲属关系)在 1956 年的论文《魔术数字七,加减二》(The Magical Number Seven, Plus or Minus Two)中提出的。乔治·米勒是“工作记忆”一词的共同创造者,他认为,我们大多数人一次在短期记忆中能保持的物体数量最多是七个,加减两个。此后,研究人员已经证明这个数字变化范围很大,甚至可能小于七。但没有人怀疑存在限制。

如果工作记忆是以振荡来编码的,厄尔·米勒说,这将解释这些限制,因为一个单一的波只能每秒上升和下降一定的次数。

“这意味着你必须把你想要在当前意识中处理的一切都塞进去,”他说。“这是一个自然的带宽限制。”

威斯康星大学麦迪逊分校的神经科学家布拉德·波斯特尔(Brad Postle)说,神经元放电以外的其他东西很重要这个想法“已经流传一段时间了”。波斯特尔本人曾提出脑电波可能在集中注意力方面发挥作用。尽管如此,他认为米勒现在提出这一点意义重大。

“厄尔·米勒的说法几乎会引起人们的关注,”波斯特尔说,他撰写了一本广泛使用的神经科学教科书,其中包含米勒的许多早期实验。“厄尔有点像个摇滚明星。他说的话,会引起更多人的注意。”

现在,米勒正专注于可能真正增强工作记忆容量的新技术。

“如果我们找到一种方法来拉伸周期,增加振幅,让它更高,或者稍微减慢频率,也许我们可以增加工作记忆的容量,”他说。

因此,他计划尝试一种技术,该技术使用放置在头皮顶部的电极来传递微弱的电脉冲并记录其影响。如果这些脉冲的时机恰当,它们可以改变脑电波的形状。

这将是一项重大的技术成就,但米勒认为它会奏效。如果他正确,它可能对人类的表现产生深远的影响,真正扩展我们的大脑能力。

[本文最初以“请注意”(You Attention, Please.)的标题在印刷版上发表。]