音乐震动着简陋的教室,这里如今已成为近乎全村百余人的舞池。我被递上一碗用发酵木薯制成的马萨托酒。我试图推辞——我已经喝了一整壶,而且因为酒精和饱腹感感到头晕。但这毕竟是庆祝活动,另一碗酒又被塞到了我手中。

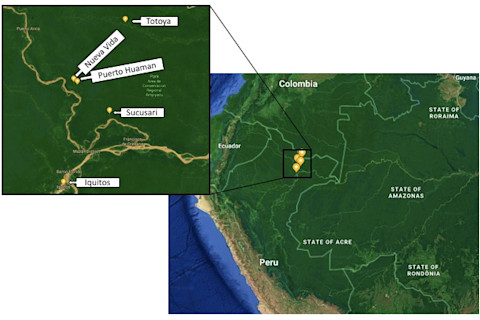

这次派对是我 2012 年第一次亚马逊之行的最后一晚。我在新生活村(Nueva Vida)度过了九周,这是位于秘鲁洛雷托地区纳波河支流附近的一个玛伊朱纳村庄,共有四个村庄。我第一次来此是为了研究玛伊朱纳语(Maijiki),这是秘鲁亚马逊地区原住民西部图卡诺语族玛伊朱纳人的口头语言。一边喝着木薯酒,一边看着派对,有一对人引起了我的注意。其中一人是村里的居民,另一人不是。之所以值得注意,是因为其中一位名叫劳尔(Raul)*,27 岁,是一名聋人,他们的整个对话都是通过手势和姿态进行的。(我不用传统的 d/Deaf 来区分听力损失的医学状况和文化上的聋人身份,因为玛伊朱纳人没有“聋人文化”的相同概念。)

这次互动引发了我许多疑问,促使我在接下来的几年里又三次返回玛伊朱纳社区,研究我最初在派对上观察到的手势交流系统。我有很多问题需要解答:这位听力正常的男性怎么会认识这些手势,尽管他不住在同一个村庄?他们只是互相比划,即兴发挥,还是玛伊朱纳人已经建立了一套固定的手语?所有玛伊朱纳人都懂手语吗?对玛伊朱纳人所用手语系统的调查构成了我语言学博士研究的基础。

新生活村,作者在秘鲁亚马逊的田野考察点。(图片来源:Grace Neveu)

Grace Neveu

起初,很难弄清楚社区里是否有其他聋人。我问及personas sordas(聋人),结果发现这是错误的问法。所有人都坚持说,劳尔是他们认识的唯一聋人。在我第二次探访的第六周,我的一位研究参与者给我看了一本旧相册。他指着住在另一个玛伊朱纳村的 60 岁老人西蒙(Simón)*,并告诉我,他就像劳尔一样,而且他会使用手语。

在我特意询问了西蒙之后,所有人都同意他会使用手语。然而,对于他是否真的聋,有一些讨论。那天我学到了关于玛伊朱纳人如何看待失聪的宝贵信息:突出的特征是无法说话,而不是无法听见。如果我问的是那些“用手说话”的人,我会更成功,因为需要解决的“缺陷”是沟通上的,而不是生理上的。

这与我在美国习惯的视角不同。在北美及其他地区,失聪的临床化导致一种观念,即失聪是一种必须被治愈的缺陷。对于聋生父母来说,选择学习手语或口语——几乎总是“或”而不是“和”——是一个充满争议的问题。

对于玛伊朱纳人来说,没有“治愈”西蒙和劳尔失聪的选择。对于聋人和听人之间的沟通障碍,手语是显而易见的解决方案。当我问劳尔的父母为什么开始跟他用手语交流时,他们沉默了一会儿,似乎感到困惑,然后说,当他们意识到他学不会说话时,就开始用手语了。

劳尔(左),玛伊朱纳社区的聋人,正在给他母亲(中)和作者(右)比划“吃”。(图片来源:Grace Neveu)

Grace Neveu

在玛伊朱纳社区,那些会手语的人——主要是玛伊朱纳男性(由于性别分工)以及西蒙和劳尔的家人——在打手语时从不使用声音,即使附近有其他听力正常的人。没有人期望西蒙和劳尔能够唇读,据我所能辨别的,他们根本没有唇读能力。他们两人甚至没有用嘴型模拟过哪怕是最简单的西班牙语(社区占主导地位的口语)发音。他们两人都参与了社区生活的方方面面,从劳动聚会到狩猎和贸易。劳尔的一位亲密朋友很快就向我表明,他宁愿不充当翻译。他希望我能直接与劳尔交流,并鼓励我自己学习手语,而不是依赖他的翻译。

劳尔没有聋人学校,也无法获得助听器、人工耳蜗或言语治疗。他的父母不知道美国手语等国家通用手语的存在,也没有能力为他提供聋人教育。这是世界各地许多聋人的现实。在不受外部意识形态影响选择的情况下,玛伊朱纳人作为一个社区适应了,而不是强迫个体conformity或排斥。对玛伊朱纳人来说,与社区中的聋人进行手语交流是自然的,而不是激进的。

在大多数情况下,儿童无需费力就能习得他们的母语。孩子不需要直接教学就能学会复杂的语法规则和大量的词汇。无论手语还是口语,如果他们所处的环境中存在语言,孩子们就会学会。以手语为母语的孩子,其发展里程碑与学习口语的孩子一样。https://psycnet.apa.org/record/1986-98473-010

语言通常是从一代传到下一代,但这种代际传播可能会被打破,如果孩子被剥离了语言环境。这是文化灭绝的一种策略,正如 19 世纪和 20 世纪在美国及其他地区的原住民寄宿学校所实践的那样。如果一个孩子完全学不会任何语言,那么在他周围就不能有任何语言的使用,或者他必须以某种方式无法接触到该语言。

自 2012 年以来,作者曾多次访问并研究玛伊朱纳社区的手语,并入住过这个研究人员的招待所。(图片来源:Grace Neveu)

Grace Neveu

纵观历史,学者们一直在思考一个孩子无法习得任何语言的情况所带来的理论影响。公元前 460 年,希腊历史学家希罗多德报道说,他认为在与世隔绝、没有语言的环境中长大的两个孩子开始说弗里吉亚语。由此,他得出结论,弗里吉亚语一定是第一种人类语言。在现代语言学中,关于语言的先验属性(即人类大脑中固有的属性)的观点对该领域产生了重大影响。当然,这种固有的属性不是弗里吉亚语。然而,有人认为,儿童天生就具有语言特异性的能力。

历史上值得注意的“无语言”儿童案例有维克多(Victor)(“阿维尼翁的野孩”)和吉妮(Genie)*,他们都是在典型的社会化和语言剥夺的环境中长大的“野孩子”。维克多于 1800 年在法国圣塞尔宁-叙朗斯被发现,当时他刚从附近的森林里出来。据推测,他大约 12 岁,一生大部分时间都生活在森林里。在这种环境中,他没有机会习得任何语言,在被发现时也没有语言能力。让-马克·加斯帕尔·伊塔德(Jean-Marc Gaspard Itard),巴黎聋哑人国家学院的首席医师,试图教他法语,并与他合作了五年。然而,在这段时期之后,据报道他只学会了几句单词和短语。

吉妮在童年时期遭受了父母的严重忽视。1970 年,当局在洛杉矶的家中发现她时,她 13 岁,由于极度缺乏社会化和语言,她无法说话。即使经过广泛的治疗和语言康复,她也未能完全掌握语言。虽然她在词汇方面比维克多更成功,并学会了一些正确的语序,但她从未达到复杂的语言结构。

然而,这些案例因儿童经历的极端社会孤立(吉妮的案例还包括严重的虐待)而变得复杂。我们无法区分缺乏互动和认知刺激造成的认知延迟与语言剥夺的影响。如果研究人员要设计一个实验来孤立语言因素,我们将会在一个充满关怀的环境中抚养一个孩子,但从未对他说话,也从未让他听到语言的使用。这个理论实验被恰当地称为“禁忌实验”。

显然,我们无法进行这样的实验,而且吉妮和维克多的经历表明,他们遭受了极端的孤立,以至于语言剥夺的影响无法区分。然而,有些人(因为他们听不见)被剥夺了自然语言,但并未被剥夺社会化:例如西蒙和劳尔。他们完全有智慧,但无法习得周围使用的口语,这些人“无语言”地成长。但因为他们得到了充分的社会化,他们发展出了所谓的“家庭手语系统”。这些手势交流系统通常表现出类似语言的结构,如稳定的词汇和一致的语序。

由于这些系统是在没有语言输入的情况下发展的——孩子们听不见口语,也没有现存的手语可以学习——一些语言学家认为,系统中出现的任何语言结构都证明了语言的先天属性;如果这些结构不是来自习得的语言,那么它们就必定来自孩子的头脑。通过研究这些系统,语言学家获得了对语言形成过程和人类交流韧性的重要视角。在西蒙和劳尔的案例中,他们的社区中出现了一种复杂的手语系统,这个系统由家人和朋友专门为这两个人学习。它至少跨越了两个不同的村庄和三代人。该手语系统拥有高度稳定的词汇,西蒙和劳尔之间有大约 80% 的词汇重叠。这个结果令人惊讶,因为这意味着,尽管西蒙和劳尔从未住在同一个村庄,也很少见面,但该手语系统足够普及和稳定,以至于他们在手语使用上存在显著的共同性。

即使劳尔的村庄没有其他聋人,手语系统的稳定性很可能归因于听力正常者愿意参与手语交流。那些认识西蒙并学会了他的手语的人,后来也将同样的手语用于劳尔,从而在两个聋人之间建立了联系。这使得该系统得以在多代人之间延续。

西蒙(右),玛伊朱纳社区的另一位聋人,正在与他的姐姐交流。(图片来源:Grace Neveu)

Grace Neveu

关于家庭手语的研究结果很难完全理清。但它们表明了人类在没有稳定语言模型的情况下创造复杂交流系统的能力。然而,正如维克多和吉妮的故事所表明的,社会化至关重要。单独且缺乏健康的社会化,吉妮和维克多都无法学会说话。而劳尔和西蒙则在充分的社会化环境中长大,在一个拥抱他们交流需求的环境中,促成了一个社区为了让两名聋人受益而学习手势交流系统的局面。

这并不是说成为家庭手语使用者是理想状态。家庭手语系统不具备完整语言的特征,沟通障碍时常发生。然而,社区的接纳态度似乎支持了劳尔和西蒙创造一个意想不到的复杂系统的创新。在许多国家,优先发展口语而非手语,将适应和克服的责任推给了个人,而不是满足他们的需求并拥抱他们的差异。也许玛伊朱纳的家庭手语系统可以教会我们关于语言以外的更多东西。

* 为保护个人隐私,已使用化名。

Grace Neveu 是一位研究手语的语言学家。这项工作最初以知识共享许可协议的形式发表在 SAPIENS 上。请在此处阅读原文:原文链接。