当我们面临选择时,我们会仔细权衡各种选择,并选择最有意义的选项——或者我们真的这么做了吗?直到最近,科学才开始揭示我们真正是如何做出决定的。

面对压力、时间压力,甚至看似无关的线索,我们对情况的评估以及最终做出的选择,都可能受到固有偏见、错误假设和个人经历产生的偏见的影响。而我们对此却浑然不觉,不知道它们是如何影响我们的判断的。这些无意识的过程可能导致我们做出实际上毫无意义的决定。

如果你不信,可以找一群人,每人给他们一美元。这样做五次,每次都问他们是否想买一张 1 美元的彩票。然后一次性给另一组人 5 美元,问他们想买多少张彩票。你可能会认为两组人会买相同数量的彩票——毕竟,他们得到的钱是一样的。

不。卡内基梅隆大学的研究人员发现,第一组人购买的彩票数量是第二组的两倍,而第二组得到的钱是一样的,但只有一次购买彩票的机会。

这是另一种观察非理性、无意识偏见作用的方式:改变你的发型。这段经历启发马尔科姆·格莱德威尔写下了畅销书《决断的模糊性》(Blink),这本书研究了快速判断的科学。在他留长头发后,他的生活“以非常微小但显著的方式”发生了改变。他收到了超速罚单,在机场安检线中被拦下,并在一桩强奸案中被警察盘问,尽管主要嫌疑人比他高得多。

彩票和发型情景提供了与传统预测人类行为理论相悖的现实生活中的例子。这些情景告诉我们,决策可能取决于视角和无意识的刻板印象。许多其他研究人员发现,这类偏见确实具有进化意义。在某些情况下,做出快速判断并遵循直觉可能是一种优势,尤其是在高压、时间紧迫的情况下。

我们做出决定时所起作用的隐藏的、无意识的过程是如此强大,以至于揭示和理解它们所付出的努力在近年来至少为两位研究人员赢得了诺贝尔奖。

制衡

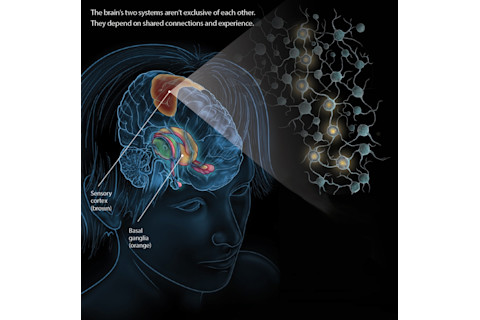

丹尼尔·卡尼曼因其在人类判断领域的广泛研究而获得了 2002 年诺贝尔经济学奖。卡尼曼和他的领域内的其他人将我们的决策过程分为两个系统:系统 1,它对人与情况产生几乎瞬时的印象;以及 系统 2,它进行理性分析并能够处理复杂性。这两个系统相互竞争,有时会重叠,相互制约。

系统 1

那个留长头发的家伙看起来可疑。 股市正在下跌——我最好现在就卖!

这个系统通常会根据我们大脑在没有意识到的情况下捕捉到的模式来提供偏好。这是导致可能产生错误判断的无意识偏见,以及具有特定情况丰富经验的专家的见解的来源。

波士顿学院组织变革教授迈克尔·普拉特说,这个系统“往往是快速的、非意识的、情感化的。”

神经科学家通常称之为内隐知识。西北大学神经科学家保罗·里伯表示,这是由于在反复接触两种或多种刺激物在一起或快速连续出现后,在大脑感觉皮层中形成的神经元群之间的连接所致。

特点:快速、自动、联想

优势:它更快,并且可以具有自动性,这使其适用于高压、高强度的情况,例如战斗或篮球比赛。它可以被利用,通过训练,可以用来加快反应时间并节省脑力。

劣势:对于某些结构性问题,例如基于数学的问题,这些问题只有一个正确答案,它不是最佳系统。它基于过往经验总和的预测和假设可能无法反映当前现实。它容易受到无意识偏见的影响。

系统 1:基底神经节,有助于加强回路形成的快速性,以及感觉皮层是主要参与者。在感觉皮层中,神经元群发展出放电模式,在反复接触刺激物后更容易重新建立。这是那些压力下的瞬间决策的关键。(来源:Evan Oto/Science Source。神经元作者:Jay Smith)

Evan Oto/Science Source。神经元作者:Jay Smith

系统 2

那个棒球运动员让我想起了年轻的大卫·奥尔蒂斯,但外表可能会骗人。 当股市下跌时,我应该忽略卖出的冲动。那只是恐惧在作祟。

这些决定是分析性的、深思熟虑的、“理性的”。决策的二元论观念由来已久。“人们认为系统 1 是坏的,系统 2 是好的,”普拉特说。“人们直到最近才对此进行反思。”

神经科学家传统上将我们用于做这些决定的信息称为外显知识。它依赖于大脑的传统记忆系统,例如海马体和前额叶皮层,这是工作记忆的组成部分。

人们可能会将海马体比作大脑的长期记忆档案员——失去它,你就变成了健忘症患者,无法检索记忆或存储新记忆。前额叶皮层是大脑执行功能的中枢。我们在这里暂时存储信息,以便计算需要付给保姆多少钱,或者晚餐要买什么。

特点:缓慢、受控、遵循规则

优势:它允许你在做出决定之前考虑后果。此外,它允许应用复杂的规则和信息;经过研究的、分析性的思考;以及分析。它可以使你免受恐惧和情绪的侵蚀性影响。

劣势:它速度较慢,并且在压力下会失效,导致你“表现失常”。

系统 2:前额叶皮层,即大脑执行功能的中枢,以及对记忆存储和回忆至关重要的海马体——协同工作,构成外显的、基于规则的决策的基础。(来源:Evan Oto/Science Source。神经元作者:Jay Smith)

Evan Oto/Science Source。神经元作者:Jay Smith

两匹马的故事

古希腊 柏拉图将人的意志比作一辆马车,由两匹马驱动,一匹代表我们的理性或道德冲动,另一匹代表我们的非理性激情和欲望。

18 世纪末 意大利犯罪学家和经济学家切萨雷·贝卡里亚发表了题为《论犯罪与刑罚》的论文,该论文将成为理性选择理论的基础:人们将为自己的最大利益而行动。贝卡里亚主张在处理犯罪时采用威慑原则。他认为,惩罚应该足够严厉,以抵消犯罪所带来的任何好处。贝卡里亚的思想将为现代经济理论奠定基础。

1890 年 心理学家威廉·詹姆斯提供了他认为的二元过程理论的现代起源,他推测人们有两种决策方式:联想式和真正的推理。

1936 年 管理理论先驱切斯特·欧文·巴纳德认为,心智过程分为两个不同的类别:逻辑的(有意识的思考)和非逻辑的(非推理)。尽管巴纳德认为这些类别可以融合,但他认为,科学家在做决定时主要依赖逻辑过程,而商界领袖则依赖非逻辑过程。

20 世纪 50 年代 赫伯特·西蒙以科学的方式分析了直觉决策在管理中的作用。西蒙说,当人们做出决定时,他们的理性受到时间和知识的限制。选择“足够好”是必要的。

1953 年 一位被称为 H.M. 的患者接受了旨在控制癫痫发作的实验性脑部手术。研究人员首次发现,基于无意识学习的决策,或者说是我们不知道自己知道的知识,可能依赖于与我们做出有意识的、理性的选择所使用的脑部区域完全不同的脑通路。

20 世纪 60 年代末 在一系列实验中,心理学家丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基揭示了人类决策方式的弊端,识别出几种系统性的无意识偏见,这些偏见会持续扭曲人类的判断。卡尼曼因这项工作获得了 2002 年诺贝尔经济学奖。(特沃斯基于 1996 年去世。)

1979 年 卡尼曼和特沃斯基提出了前景理论,该理论描述了人们在面临风险时如何做出选择。个人更有可能根据损失和收益的潜在价值以及这些损失和收益将如何影响他们的感受来做决定。更生动或情绪化更强的情景可能比不太情绪化但概率相同的场景具有更大的影响力。

1998 年 心理学家加里·克莱因出版了《力量之源》(Sources of Power),该书基于他 20 世纪 80 年代中期的早期工作。这本书将成为自然主义决策新领域的基础。通过研究经验丰富的消防员、军事指挥官和护士,克莱因认为直觉本身并非不好——它只是在基于有限经验时不够准确。他认为,专家在高压、时间紧迫的情况下,结合系统 1 和系统 2 做决策:他们注意到模式,对如何处理获得直觉,然后使用系统 2 来模拟和评估这种直觉。

内隐学习

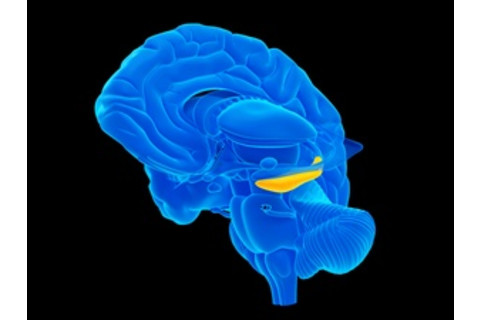

1953 年,一位名叫亨利·莫莱森的患者接受了实验性脑部手术,以控制他的癫痫发作。但随后莫莱森无法形成新的长期记忆。他的不幸使他名声大噪。

通过研究“H.M.”和其他健忘症患者,神经科学家能够证明海马体和相关结构在长期记忆形成中的作用。莫莱森的经历也揭示了无意识或内隐学习。

海马体在大脑中的位置。(来源:Sebastian Kaulitzk/Shutterstock)

Sebastian Kaulitzk/Shutterstock

莫莱森接受了一系列测试,这些测试证实了他完全无法形成长期记忆。但有一项测试与其他结果相悖。在连续三天共 10 次的测试中,他蒙着眼睛,通过障碍物和镜子在纸上描画一个星星。他的速度稳步提高,但每天他来到实验室时,他都不记得自己学过描画星星。

多年后,莫莱森在几场测试中看到了 20 幅常见物体和动物的线条画。最终,即使只有零碎的图案,他也能识别出这些图画。一个小时后,他完全不记得自己参加过这个测试。然而,当他再次参加测试时,他的得分仍然有所提高。在某种程度上,他保留了正确分类碎片的能力。

这种学习形式现在被称为内隐学习。

无意识偏见

从 20 世纪 60 年代末开始,卡尼曼和特沃斯基开始了一项合作,这项合作最终改变了人们对医学、经济学和广泛其他领域决策的看法。

他们专注于启发式——一系列无意识的规则或偏见——以及它们如何持续地将我们引向错误的方向。

最简单、最强大的启发法被称为“可得性启发法”。有时,我们仅仅因为更容易获得并因此“感觉”正确,就本能地抓住了错误的答案。卡尼曼和特沃斯基设计并向大学生提出了一系列问题——他们的答案始终与人们认为的理性思考背道而驰。

学生们听了 39 个名字的录音。其中一些名字是非常有名的人物,比如理查德·尼克松,而另一些则是不太出名的公众人物。一个名单上有 19 个非常著名的男性名字和 20 个不太出名的女性名字。第二份名单包括 20 个不太出名的男性名字和 19 个非常著名的女性名字。然后问学生名单上的男性或女性人数更多。当名单上的男性更有名时,大多数参与者错误地认为名单上的男性更多,反之亦然。特沃斯基和卡尼曼的解释是:比例判断是基于“可得性”的。学生更容易与更知名人士的名字产生联系。

高风险决策

在 20 世纪 80 年代,克莱因想知道人们如何在极大的时间压力和不确定性下做出真正艰难的决定。急救人员和经验丰富的军事指挥官似乎总能在压力下做出——正确的决定。他们是怎么做到的?

为了弄清这一现象的真相,克莱因走访了中西部地区的消防站。刚开始时,克莱因怀疑专家指挥官会从有限的选项中选择,然后仔细权衡利弊。克莱因期望在每个指挥官的意识中都会出现一种基于系统 2 的理性、逻辑方法。

令他惊讶的是,克莱因一致发现指挥官只考虑一种选择。他们“知道”该怎么做。到他们意识到方法的时候,他们已经做出了决定。有时,在最佳方法浮现脑海后,他们会在实施之前有意识地想象它将如何展开,以确保它会起作用。但总的来说,他们只考虑了第一个想法。

克莱因回忆道:“这让我们大吃一惊,因为我们没想到会这样。”“你怎么能只看一个选择呢?答案是他们有 20 年的经验。”

二十年的经验使消防员能够做到克莱因所说的模式匹配。这个过程似乎涉及到对感官信息的复杂分析,而这种分析不知何故完全发生在他们意识之外。当最佳方法浮现脑海后,指挥官不会与其他方法进行比较。相反,他们只是采取行动,他们的思维过程类似于训练有素的拳击手的肌肉记忆。

克莱因说:“它是无意识的,它是直觉的,但它不是神奇的。”“你看着一个情况,然后说,‘我知道这里发生了什么,我以前见过,我能认出来。’”