几十年来,无论是在公众中,还是在世界顶尖生物学家中,普遍的共识是人类的进化已经结束。自从现代智人(Homo sapiens)在五万年前出现以来,“自然选择对我们几乎已经无关紧要了”,颇具影响力的哈佛大学古生物学家斯蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)曾宣称。“我们没有发生任何生物学上的变化。我们所称的文化和文明,都是用同样的身体和大脑建立起来的。”这种观点已经根深蒂固,几乎成了教条。就连进化心理学的创始人勒达·科斯米德斯(Leda Cosmides)和约翰·图比(John Tooby)也认同这一观念,即我们的大脑主要是在漫长的狩猎采集时期塑造的,此后变化甚微。“我们现代的头骨里装着一个石器时代的大脑,”他们在一篇介绍加州大学圣巴巴拉分校进化心理学中心的背景文章中写道。

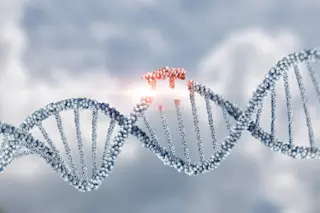

因此,提出人类从石器时代至今经历了一场进化性的彻底改变,不啻为一种亵渎。然而,一个研究团队恰恰这样做了。他们在人类基因组中发现了大量近期的适应性突变;更令人震惊的是,这些突变似乎像雪崩一样越积越多,越来越快。他们的数据显示,在过去一万年里,人类的进化速度比我们物种历史上任何时期都快了一百倍。

这些新的基因适应性变化总数约有2000个,它们不仅限于不同族群在皮肤和眼睛颜色等表面特征上公认的差异。这些突变涉及大脑、消化系统、寿命、对病原体的免疫力、精子产生以及骨骼——简而言之,几乎涵盖了我们身体机能的方方面面。

这些DNA变异中,许多都是其起源大陆所特有的,这带来了引人深思的启示。犹他大学的人类学家亨利·哈彭丁(Henry Harpending)是近期人类进化研究一篇重要论文的合著者,他说:“人类不同人种很可能正朝着彼此不同的方向进化。我们正变得越来越不像,而不是融合成一个单一的混合人类。”

哈彭丁的理论是,将今天的人类与过去的人类区分开来的态度和习俗,可能不仅仅是文化上的,而不像历史学家普遍认为的那样。“我们甚至和一两千年前的人都不一样了,”他说。“你观察的几乎每一个性状都受到强大的基因影响。”

毫不意外,这些新发现引起了争议。一些科学家对关于族群在性格和智力上存在差异的说法感到警觉,担心这会激化种族敏感问题。另一些研究人员则指出了数据的局限性。然而,即使是持怀疑态度的人现在也承认,至少人类的某些性状正在迅速进化,这挑战了过去神圣不可侵犯的信念。

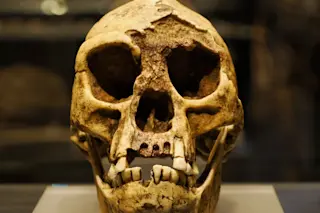

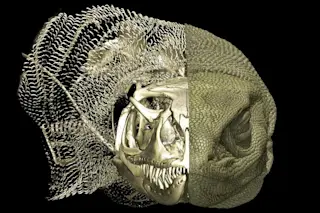

一个值得推敲的骨头 骨头不会说谎。威斯康星大学麦迪逊分校的约翰·霍克斯(John Hawks)喜欢能亲手接触到的证据,所以他带我参观了学校的骨骼实验室。在那里,这位精力充沛的36岁人类学家打开一个玻璃柜,开始按照年代在柜台上排列人类头骨和其他骨骼文物——有些是真正的化石,有些是高质量的复制品。霍克斯指着这些跨越过去35000年的遗物说:“你不用费力就能看到,牙齿在变小,头骨尺寸在缩小,身高在变矮。”

这些总体趋势在世界许多地方都相似,但其他变化,尤其是在过去一万年里的变化,则在特定族群中有所不同。“这些差异法医人类学家都很清楚,”霍克斯边说边指出:欧洲人的颧骨向后倾斜,眼眶呈飞行员眼镜形状,鼻梁高。亚洲人的颧骨更向前,眼眶非常圆,鼻梁很低。澳大利亚人的头骨更厚,平均牙齿是当今所有人群中最大的。“我真不明白,顶尖的生物学家们怎么能看着化石记录,就得出人类进化在五万年前就停滞不前的结论,”霍克斯说。

据他自己说,霍克斯关于人类加速进化的理论源于他亲眼所见。但他的激进观点也受到了新出现的基因数据的影响。得益于近年来在DNA测序和解读方面的惊人进步,科学家们开始逐一发现能提升进化适应性的基因。这些在石器时代之后出现的变异,似乎帮助了不同人群更好地对抗传染病、在严寒中生存,或以其他方式适应当地条件。而且它们出现的频率惊人地高。

综合来看,骨骼和基因证据使霍克斯相信,主流的关于近期人类进化的“静态”观点不仅是错误的,而且很可能与事实完全相反。他与他在犹他大学的前博士后导师哈彭丁,以及物理学家兼人类学兼职教授格雷戈里·科克伦(Gregory Cochran)讨论了他的想法。他们都同意霍克斯的解释。但他们想知道,为什么进化会加速呢?是什么在推动这一趋势?

后来有一天,当霍克斯和科克伦在电话中思考这个问题时,灵感来了。“几乎在同一时刻,我们俩都意识到,哎呀,近代地球上的人口多得多了,”霍克斯回忆道。“在一个庞大的人口中,你不必等那么久就能等到能提升大脑功能或其他有益功能的罕见突变出现。”

三位科学家查阅了人口统计数据。一万年前,地球上的人口不到一千万。到罗马帝国时期,这个数字飙升至两亿。自大约1500年以来,全球人口呈指数级增长,目前总数已超过67亿。由于突变是自然选择作用的基础,因此随着我们数量的激增,进化速度可能会加快,这是理所当然的。“我们提出的观点对19世纪的动物饲养员来说并不新鲜,”科克伦指出。“达尔文本人就强调了维持一个大种群对于选择有利性状的重要性。”

这个想法背后的逻辑无疑很简单,但乍一看似乎有悖直觉。地球上任意两个个体的基因组有超过99.5%是相同的。换句话说,全球范围内我们的DNA差异不到0.5%。这通常被认为是我们在近期没有太多进化的证据,科克伦说,“但请记住,人类和黑猩猩的基因组差异也只有大约1%到2%——没人会说这是一个微小的差异。所有这些都与人类进化可能正在加速的观点并不冲突。”

文化冲击 几年前,科学家们想,如果他们的预感是正确的,他们该如何证明呢?事实证明,提出这个问题正当其时。

几十年来,尽管缺乏多少(甚至任何)确凿的证据,关于人类进化的理论层出不穷。但现在,终于有了足够大的人类基因数据库,可以让科学家们检验他们的假设。其中之一是国际人类单体型图谱(International Haplotype Map),它收录了来自日本人、汉族华人、尼日利亚人和北欧后裔的270人的DNA差异。此外,哈彭丁认识两位遗传学家——加州大学欧文分校的罗伯特·莫伊齐斯(Robert Moyzis)和南旧金山Veracyte公司的埃里克·王(Eric Wang)——他们正处于开发新的计算方法以挖掘这些数据来估算进化速率的前沿。哈彭丁联系了他们,看他们是否愿意合作进行一项研究。

西海岸的科学家们很感兴趣。根据他们自己的初步数据,他们也怀疑人类进化的步伐正在加速。但他们是通过不同的途径得出相同结论的。“我们关注的是文化变迁作为我们进化的主要驱动力,”莫伊齐斯说。他解释说,大约五万年前,我们物种的历史上出现了一个特殊的时期。人类正从非洲涌出,向全球扩散,最终在北极圈、亚马逊雨林、喜马拉雅山麓和澳大利亚内陆等多样化的生态位定居。衣物、住所和狩猎技术的改进为这次扩张铺平了道路。

专家们在这一点上达成了一致,但之后便产生了分歧。著名的进化理论家们坚持认为,这些创新使我们免受了自然选择的无情筛选,从而使我们摆脱了达尔文式的生存竞争。但莫伊齐斯和王看待同样的发展,却得出了相反的结论。他们指出,在我们广阔的领域里,人类在适应新食物、捕食者、气候和地形时,可能遇到了截然不同的选择压力。而随着我们变得更具创新性,改变的压力只会加剧。“如果你是人类,你的环境不就是文化吗?”莫伊齐斯问道。“我们的创造力改变我们栖息地的速度越快,我们就必须越快地做出适应性反应。”

至于人口规模在促进我们进化中的作用,他和王并没有多想,但他们认为这个想法与他们自己的观点是互补的,因为文化创新让更多的人得以生存。所以当哈彭丁的团队找上门来时,莫伊齐斯说,“我们很高兴能结合想法,共同合作。”

为了研究自然选择,该团队梳理了国际人类单体型图谱,寻找由单一核苷酸多态性(SNP,或称“snip”)——即遗传字母表中的一个改变了的碱基或“字母”——所环绕的长段DNA。科学家们认为,当完全相同的基因区块在至少20%的人口中存在时,这表明该区块的某些特性赋予了生存优势;否则,它不会变得如此普遍。莫伊齐斯补充说,因为基因在每一代都会重新组合,所以大段未改变的DNA的存在意味着它们很可能是最近遗传下来的。用科学家的行话来说,这是“自然选择的标志”。

研究人员在单体型图谱中扫描基因组以寻找这些线索,发现7%的人类基因符合近期适应的特征,大部分变化发生在四万年前至今。正如预测的那样,随着人类人口的爆炸性增长,这些明显的适应发生率几乎呈指数级上升。为了排除主流观点——即我们的进化一直以稳定的速率进行——科学家们进行了一次额外的检验。他们进行了一次计算机模拟,看看如果人类自六百万年前与黑猩猩分化以来一直以现代速率进化会发生什么。这个稳态测试得出了一个荒谬的结果:今天两个物种之间的差异将是实际差异的160倍。对莫伊齐斯和其他人来说,这个结果证实了人类进化只是在最近才踩下了油门。

高速变形 所有这些发现都与文化和人口变迁引发了我们转变的观点完美契合。例如,我们走出非洲,为种族最明显的标志之一——肤色——铺平了道路。科学家们普遍认为,较浅的肤色是对低光照的基因调整:皮肤黝黑的人在北纬地区很难通过紫外线辐射制造维生素D,这使他们更容易患上严重的骨骼畸形。因此,在过去的2万年里,欧洲人和亚洲人通过二十几种不同的突变进化出了更浅的皮肤,这些突变减少了皮肤色素黑色素的产生。

同样,蓝眼睛的基因在许多脊椎动物中编码了较浅的肤色,因此可能与浅色皮肤一同遗传。显然,某些因素使得蓝眼睛在某些环境中具有进化优势。“一万年前地球上没有人有蓝眼睛,”霍克斯说。

在经历了几十万年的狩猎采集生活后,向农业生活的过渡是进化的另一个关键催化剂。例如,一旦人们开始饲养牛群,终生从牛奶中获取营养热量就成了一种优势,而不仅仅是在婴儿或幼儿时期吸吮母乳。霍克斯说,大约8000年前在北欧出现的一种突变,使成年人能够消化乳糖(牛奶中的主要糖分),并且它迅速传播,促进了现代乳品业的兴起。今天,消化乳糖的基因在80%的欧洲人中存在,但在亚洲人和非洲人中仅占20%。

农业可能通过支持不断增长的人口,最终开始聚集在最早的城市,从而开辟了其他进化途径。在拥挤、肮脏的住所里,病原体像野火一样蔓延。突然间,天花、霍乱、斑疹伤寒和疟疾等流行病出现了,这些疾病对狩猎采集者来说是未知的,于是,一场通过优越的免疫力来抵御攻击的进化军备竞赛开始了。

“最明显的例子是疟疾,”霍克斯说。“这种疾病大约有35000年的历史,其中最致命的形式只有5000年历史。”然而,在撒哈라以南的非洲和其他流行地区,“人们已经发展出25种新的基因来抵御疟疾,包括达菲血型,一种全新的血型,”他指出。最近,由于一种基因突变,艾滋病病毒抗性也出现了,这种突变现在在10%的欧洲人中发现。科学家推测,这种变异最初可能是作为预防天花的保护机制而进化的。

与对抗病原体的持续战争并行,人类精子可能也在高速进化,其驱动力是在另一个男人的精子之前到达卵子的竞赛。“可能是城市创造了更多的性伴侣,这意味着男性之间的竞争更激烈,”霍克斯说。因为精子在射入阴道后长达24小时内都能使卵子受精,一个在短时间内与两个或更多伴侣交合的女性,就创造了一个男人的精子与另一个男人的精子竞争的条件。霍克斯推断,“今天的精子与5000年前的精子大不相同。”在他和他的团队研究的每个族群中,都出现了控制精子产生基因的新选择突变;这些基因可能影响数量、活力和生存能力等特征。霍克斯说,对“超级精子”的选择,进一步证实了我们物种并非特别遵循一夫一妻制——这一观点也得到了其他人类学家的广泛认同。

在人类生命周期的另一端,“帮助我们活得更久的基因被选择了,”霍克斯报告说。这似乎有悖常理,因为进化生物学家长期以来一直认为,老年人对基因库没有贡献,因此对自然选择是不可见的。但对坦桑尼亚的哈扎人和其他群体的研究表明,被祖母疼爱的孩子——得到额外的食物和照顾——更有可能存活下来,并遗传他们祖母的长寿基因。(在所研究的文化中,祖父与孙辈的互动较少,所以这种现象被称为“祖母效应”。)老年男性也可以通过与年轻女性交配来传递他们的基因。

霍克斯说,随着农业的建立并开始提供可靠的食物来源,更多的男性和女性开始活到四十多岁甚至更久——这启动了增加寿命的选择压力。为支持这一说法,莫伊齐斯目前正在对九十多岁的欧洲血统男性和女性进行基因分析。他已将许多早发性癌症、心脏病和阿尔茨海默病追溯到更古老的人类基因变异。“这个想法是,拥有更现代变异的人往往对这些老年慢性病有更强的抵抗力,并且在90岁以上的人口中应该比例更高,”莫伊齐斯说。

进化与大脑 或许,快速进化研究中最具煽动性的方面是,有证据表明大脑可能与身体其他部分一样迅速地进化。莫伊齐斯和他的合作者提出,一些似乎最近被选择的基因,影响了大脑的功能和发育。其他快速变化的基因——大约100个——与神经递质有关,包括血清素(一种情绪调节剂)、谷氨酸(参与一般性唤醒)和多巴胺(调节注意力)。据估计,这些神经递质基因中足足有40%似乎是在过去五万年内被选择的,其中大部分出现在近一万年内。

关于这些变化可能意味着什么这个烫手山芋问题,莫伊齐斯和王理论认为,随着现代群体适应由最早的人类定居点带来的日益复杂的社会秩序,自然选择可能偏爱了不同的能力和性格。

莫伊齐斯报告说,当狩猎采集社群的人们发生冲突时,通常其中一方会走开。“这些社会有很大的流动性,”他说,“所以很容易加入另一个群体。”但随着最早的农业社群的建立,我们在字面上和比喻上都扎下了根。“你不能就这么走开,”莫伊齐斯指出,这一事实会产生选择压力,以修正调节攻击性的机制,例如参与唤醒的谷氨酸通路。“当你驯养动物时,你倾向于改变那个系统中的基因,”他说。

定居点的兴起也促进了劳动分工成专业工作。这再加上农业带来的食物盈余,导致了贸易系统的出现和追踪资源流动的需要,这反过来可能选择了具有特定认知优势的个体。“在记录作物和进行物物交换时,数学能力非常重要,”王说。“当然,你的工作记忆必须更好。你必须记住谁欠你什么。”研究人员指向中国的科举制度,这是一种筛选个人担任税收官和其他政府官员职位的方法。从公元141年开始的近2000年里,来自中国社会广泛阶层的儿子们,包括农民和商人的儿子,都参加了相当于标准化考试的测试。“那些在考试中表现出色的人会在公务员体系中得到一份好工作,并且常常有多个妻子,而其他儿子则留在稻田里,”莫伊齐斯说。“在某些文化中,可能数千年来,某些智力能力可能与繁殖成功有关。”

哈彭丁和科克伦之前曾有争议地引用了类似的证据,来解释为什么阿什肯纳兹犹太人(北欧血统的犹太人)在世界象棋大师、诺贝尔奖获得者以及在智商测试中得分超过140的人中比例过高。在2005年发表于《生物社会科学杂志》的一篇文章中,科学家们将阿什肯纳兹人的智力优势归因于一种宗教和文化环境,该环境从大约公元800年开始,在近一千年的时间里阻止他们在欧洲中部和北部从事农场劳动。结果,这些犹太人从事了放债和庄园财务管理的工作。哈彭丁说,为了盈利,“他们必须擅长评估财产和市场风险,同时还要躲避迫害。”研究人员假设,那些在这些精神要求高且充满敌意的环境中取得成功的人,会留下最多的后代。然而,批评者指出,这种解释中财富与智力之间的关联是间接的。

更强的证据表明,自然选择在近代持续塑造大脑,来自对DRD4的研究,这是一种神经递质受体的突变,莫伊齐斯、王和许多其他人已将其与注意缺陷/多动障碍(ADHD)联系起来。被诊断患有ADHD的儿童携带该变异基因的可能性是未诊断儿童的两倍。DRD4使大脑中的一个受体与多巴胺结合的效果降低,这可能解释了为什么能增加神经元间隙中多巴胺量的利他林(Ritalin)通常有助于治疗这个问题。

测序研究表明,DRD4突变出现于五万年前,正值人类从非洲扩散出去的时期。其患病率往往随着一个种群离非洲的距离增加而增加,导致一些研究者将其称为“迁徙基因”。至少有一个等位基因(或基因的一个拷贝)被80%的某些南美洲人群携带。相比之下,该等位基因在美洲更北部的土著人群中占40%,在欧洲人和非洲人中仅占20%。携带该突变的儿童往往比其他孩子更不安分,并且在寻求新奇和冒险的测试中得分更高,这些特质可能推动了携带该变异的人去探索新的疆域。

在现代教室的背景下,可能很难理解为什么看起来注意力不集中、具有破坏性的孩子可能具有生存优势。但研究表明,携带DRD4的人在智力上与全国平均水平没有差异;如果说有的话,他们可能平均更聪明。此外,今天看起来是缺点的行为,在古代环境中可能并非如此。在进入充满未知捕食者的陌生地带时,“具有关注多个方向的特质可能是件好事,”王说。“只关注一个方向的人可能会被吃掉。”

没那么快 尽管有所有这些线索表明人类进化在现代持续并加速,但许多进化生物学家对这些说法仍然深表怀疑。他们的抵触来自几个方面。

一些独立的专家警告说,研究人类基因组的工具仍处于初级阶段,可靠地检测出受过主动选择的基因组区域是一个具有挑战性的问题。芝加哥大学的人类遗传学家乔纳森·普里查德(Jonathan Pritchard)说,人类进化正在加速的假说“完全取决于能否相当准确地识别出基因组中近期受到自然选择的区域”。他警告说,这很棘手,涉及到在有记录历史之前的文献稀少时期,对不同大陆人口规模等许多不同的假设。

鉴于这些不确定性,如果研究人员了解一个突变的功能,并且其流行率的上升与已知的人类迁徙路线很好地吻合,他们就更可能被说服该突变是最近被选择的。符合这一描述的基因变异包括那些编码较浅肤色、对疟疾等疾病的抵抗力,以及与消化新食物相关的代谢变化的基因。人们普遍认为,这些是近期适应的真实例子。

许多其他近期的基因变化则存在疑问。宾夕法尼亚大学医学院的遗传学家萨拉·蒂什科夫(Sarah Tishkoff)观察到,我们对大多数被确定为自然选择潜在目标的基因组区域几乎一无所知。她说,在科学家们更多地了解人类基因组的图景之前,她很难相信在过去两万年里,族群之间的适应性基因差异会急剧增加。她尤其对那些声称选择压力最近在塑造不同族群的认知能力和气质方面发挥了作用的说法持谨慎态度。“我们没有这方面的强有力证据,”蒂什科夫说。

直到去年还领导美国国立卫生研究院国家人类基因组研究所的弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins)也表示同意。“这不是一个可以随意猜测可能性的地方,”他说。“当涉及到大脑功能时,让我们坦诚一点:那是一个可能引发爆炸性反应的火药桶,其基础是一段非常不光彩的歧视历史,以及煽动者利用他们声称来自生物学的信息来打压他们不喜欢的某些群体的历史。”即使是关于ADHD的联系,柯林斯也是一个怀疑论者。“我希望看到DRD4被独立的调查人员在独立的儿童样本上重复验证,”他说。

莫伊齐斯说,在某些圈子里,提出自然选择正在作用于人脑就等同于异端邪说——一个需要非凡证据才能证明的惊人假说。哈彭丁、科克伦和他们的合作者对于他们的理论为何如此令人难以置信感到困惑。“我会把这句话反过来说,”莫伊齐斯说。“非凡的说法是,一旦我们发展了文化,进化就以某种方式停止了。”科克伦说:“你可以改变,但前提是脖子以下的部位。许多人认为大脑必须免疫于自然选择;如果不是,他们就不想听。”

哈佛大学的进化生物学家帕迪斯·萨贝蒂(Pardis Sebati)为这一观点辩护。“免疫系统和皮肤直接与外界互动,”她说。“它们是我们的第一道防线。”她总结说,根据目前的证据,阳光和病原体是其中最强的选择力量,皮肤和免疫系统经历了最剧烈的变化;对大脑的进化压力远没有那么明确。正如哈佛大学的遗传学家大卫·阿尔特舒勒(David Altshuler)在回应萨贝蒂的一篇文章时所写:“令人欣慰的是,种族之间的差异似乎大多是肤浅的。”

这种信念的“令人欣慰”的特质,让持反对意见的人怀疑,怀疑论者的某些逻辑是否带有一厢情愿的色彩。哈佛大学的史蒂芬·平克(Steven Pinker),《白板》一书的著名作者,也是语言和心智进化专家,在接受《新科学家》杂志采访时谈到了这一点:“人们,包括我,更愿意相信,重要的人类生物进化在五万到十万年前,在种族分化之前就已经停止了,这将确保种族和族群在生物学上是等同的。”

许多科学家显然担心,大脑进化分化的证据可能会在种族问题上造成如此大的两极分化,以至于我们作为一个社会,几乎最好是蒙在鼓里。霍克斯回应说,反对偏见的最好保障是教育公众。他认为我们对人类遗传学的了解足以知道种族优越论是荒谬的。他认为,智力不是单一的特质,而是一系列广泛的能力,每个祖先的环境可能都偏爱了不同的一套才能。他说,迫切需要的是一个“生态框架”来解释这些结果。“群体最适应他们自己的环境,这就消除了优越性的问题。”不过,即使他也承认,传达其中的细微差别并非易事。

“无论我们发现什么,”王说,“这都绝不能成为放弃所有个体,无论其种族,都应享有同等权利和机会的平等主义价值观的理由。”莫伊齐斯扩展了这一思路,对该小组的发现给出了一个乐观的解释。“如果所有种族在根本上都是一样的,那将会很无聊,”他争辩道。“想到他们为世界带来了不同的优势和才能,这令人兴奋。这正是像我们这样的熔炉文化如此充满活力和创造力的部分原因。”

当然,在熔炉文化中,各种族群自由地交融,由此产生的孩子实际上将我们的DNA融合在一起。即使这些群体曾经在分化,国际旅行现在也正导致这种多样性在基因重组中消失。“这真是最终的讽刺,”莫伊齐斯说。“等到我们最终解决这场辩论时,我们都将是如此混合的基因,以至于我们都不会在乎了。”