派对在哈莱姆一家时尚餐厅的楼下私人包间举行。人潮拥挤,对一个科学活动来说,显得光彩夺目。许多女士身着闪亮的鸡尾酒裙,男士们则佩戴着昂贵的领带。每个人都戴着时髦的眼镜。吧台旁是留着山羊胡的乔·勒杜(Joe LeDoux),他以其在恐惧研究方面的开创性工作以及他的科学家摇滚乐队而闻名。餐厅的明星主厨亲自迎接宾客。

这次聚会还因其他原因而显得不同寻常。作为神经精神分析基金会(Neuropsychoanalysis Foundation)的一项慈善活动,它旨在庆祝精神分析概念,如被压抑的冲动和无意识驱动,在当前神经生物学研究大脑的时代仍然具有重要意义和相关性。如果这听起来令人惊讶,那么这一点也会让你感到惊讶:精神分析的创始人西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)实际上是作为一名神经生物学家开始他的职业生涯的,他曾解剖过小龙虾的神经。

但在19世纪末期,大脑科学还处于原始阶段。甚至神经元如何工作的基本原理都仍然是个谜。弗洛伊德放弃了客观科学,转而采用一种基于他那些不快乐的病人向他讲述他们内心生活的,理解心灵的主观方法。他创立的精神分析学,最初是一种帮助痛苦人群的技术,后来成为了20世纪对人类心灵最具影响力的理论。

西格蒙德·弗洛伊德的理论彻底改变了心灵研究

弗洛伊德在19世纪90年代提出并反复修正的理论,既全面又激进。其核心是:我们不了解自己。在他的表述中,心灵不断产生强大的愿望,这些愿望被压抑——在我们意识到它们之前就被我们自身的内部审查机制压制了。我们所做和所想的很大一部分,都是由这些我们自己都不知道的无意识冲动所塑造的。梦、口误和精神症状都是被心理审查机制扭曲的欲望所致。在“谈话疗法”——即精神分析实践中——治疗师帮助病人注意到这些心理失误,解释它们所反映的无意识挣扎,并将其带入自我意识的光明之中。

年轻时的弗洛伊德实际上是作为一名神经科学家起步的。图片来源:The Granger Collection, NYC

弗洛伊德之后,精神分析分裂成许多思想流派,但无意识冲突的内在世界以及主观经验有意义且重要的观念,仍然是这种人类本性观点的核心。与此同时,神经生物学——对实体大脑的科学研究——却朝着相反的方向发展。神经科学专注于大脑的细节:神经细胞如何通过电化学脉冲进行交流,大脑如何学习、计算和记忆。但神经科学避开了主观经验,坚持只研究其可测量和可观察的事物。

精神分析与神经科学的冲突

到20世纪末,精神分析和神经科学这两个学科甚至似乎不在讨论同一个问题。精神分析对通过实验检验假设的想法持敌对态度。神经科学声称能够解释大脑,但却忽略了其最精妙的产物:人类意识那令人眩目、私密的感受。

这既是一种遗憾,也是一个惊人的智力机遇,国际神经精神分析学会联席主席、南非神经心理学家和精神分析学家马克·索尔姆斯(Mark Solms)说道。神经精神分析是他毕生的事业,而且,今晚的这场派对,他比任何其他人都要投入。他在房间里四处走动,亲吻女人们的双颊,拥抱老朋友。如果他看起来有点像个布道者在寻找皈依者,那是有充分理由的。索尔姆斯坚信,重新连接精神分析和神经科学是绝对必要的——这是我们真正理解大脑的唯一途径。

重点不是为了证明弗洛伊德是正确的,而是运用现代生物学技术来探索他一些最经久不衰的思想。索尔姆斯说,这是为了将心灵的研究重新纳入大脑的研究:“神经精神分析的核心是:作为一个人,其真实的存在与大脑的组织、生理、解剖和化学之间有何关联?” 精神分析对情绪、无意识思想和心灵的本质有着深刻而富有启发性的理论。神经生物学则能够利用强大的工具和严谨的实验来检验这些想法。这两个领域结合起来,或许最终能回答所有问题中最难以捉摸的一个:梦想、幻想、记忆和感受——即主观的自我——是如何从一块肉中产生的?

马克·索尔姆斯毕生致力于理解意识

索尔姆斯的思想探索始于童年创伤。小时候,他爱戴并敬仰他的哥哥李。但当索尔姆斯四岁时,李从当地游艇俱乐部的屋顶摔下来,头部着地,导致大脑严重受伤。

李从医院回家时,他已经变了。他对兄弟俩过去常玩那些精心设计的幻想游戏毫无兴趣。他变得迟钝、缓慢,而且必须戴头盔。他看起来像变了一个人。

马克感到心碎。他失去了最好的朋友。但他的危机也是存在性的。一个人的身份怎么能如此轻易地被抹去,仅仅因为头部的一击?这种震惊以他多年后才意识到的方式塑造了索尔姆斯。1980年他开始上大学时,他学习医学和脑科学,计划帮助像他哥哥这样的人。但他也一直在寻找困扰他的问题的答案:一个物理器官——一块肉——怎么能决定我们是谁?

他很快沮丧地发现,当时的神经科学家并没有深入探究“自我”的奥秘。面对大脑的复杂性,神经科学专注于那些可以被细分为可管理单元的问题:我们如何看见,我们如何移动,神经细胞如何工作。自我鲜活的体验,存在的涌动,并没有被纳入课程。

索尔姆斯渴望得到答案,偶然走进了一堂关于弗洛伊德梦理论的大学哲学研讨课。讲师解释说,我们的心灵是分裂的。表面之下翻腾着本我的原始驱动——弗洛伊德称之为产生无意识欲望、攻击性、隐藏幻想和愿望的心理力量。而自我的心理机制则努力控制这种疯狂的骚动。这种持续斗争的一个结果是:梦中扭曲、变形的叙事。讲师还描述了弗洛伊德试图将心理学建立在关于大脑的神经学观察基础上的失败尝试。

这是一种觉醒。终于,有人试图系统地、科学地思考内在生活的真实问题。“这位哲学家谈论梦想、幻想、愿望、**性**,”索尔姆斯说,“我心想,‘这就是生活!这意味着**我**!’”他急切地问他的神经生物学教授们,现在有哪些科学家正在根据现代研究来研究这些思想。答案是:没有人。年轻的索尔姆斯被告知,这些话题不适合科学。“不要问这些问题,”一位教授警告他,试图提供帮助,“这会损害你的事业。”

索尔姆斯一头撞上了意识形态的障碍。当时,精神分析思想仍然指导着精神病患者的治疗。但从事大脑研究的实验室科学家——神经科学家——却全盘否定了精神分析。没有任何实验——也没有客观数据——能表明它有任何意义。

到了20世纪80年代,抨击弗洛伊德已成为神经科学界的一项普遍“运动”。哈佛大学神经生物学家J. Allan Hobson利用对睡眠者大脑活动的记录,兴高采烈地抨击了精神分析的梦理论,并间接否定了弗洛伊德关于审查和压抑的核心观点。Hobson断言,梦中的无稽之谈是由神经细胞中的随机电噪声引起的,一种细胞静态;压抑与此无关。他写道,精神分析属于“思辨哲学的垃圾堆”。他简直是在弗洛伊德的坟墓上跳舞。

审视情感与神经科学之间的鸿沟

索尔姆斯并未气馁。1992年他博士毕业后,面临被征召入伍白人南非军队的境况。他离开南非,到英国担任神经心理学家,治疗中风和其他脑损伤患者。白天,他是皇家伦敦医院神经外科康复病房的一名常规医生。晚上,他学习成为一名精神分析师。

他认为他所学的一些东西是推测性和教条主义的。但至少它承认大脑的真正奥秘是一个存在性问题。它提出了“思考的心灵意味着什么”这个关键问题。索尔姆斯认为,像神经科学那样忽视这个问题是一个巨大的智力错误。这就像试图研究太阳系却假装重力不存在一样。你得到的任何答案都必然是错误的。

神经心理学家马克·索尔姆斯(Mark Solms)在南非开普敦的办公室里,表示弗洛伊德的思想可能解开大脑的许多奥秘。Martin Van Niekerk

和所有正在接受培训的精神科医生一样,索尔姆斯自己也接受了精神分析:每周五天,持续九年。与其他类型的心理治疗一样,精神分析关注情感和关于世界的明确信念。但与现在更常见的简短咨询形式不同,它还探索无意识的想法和感受,以及不断在表面之下涌现的愿望、记忆和其他自我关注的想法。

在弗洛伊德的模型中,大脑其他部分对这些可能具有破坏性的观念和冲动进行的无休止的努力,可能导致诸如焦虑、抑郁和普遍的痛苦等令人衰弱的症状。分析师帮助不快乐的病人注意到他们自己生活中的破坏性模式,特别是他们回避痛苦记忆或感受的地方。“分析就是让某人帮助你面对那些你宁愿不面对的事实,”索尔姆斯说。在实践中,这种谈话疗法转化为深刻的自我认识。

直面被压抑情感的力量

对于索尔姆斯来说,这次经历是解放性的。它帮助他最终认识到哥哥的受伤对他的影响有多深。李从未恢复失去的能力,至今仍在与他的智力障碍作斗争。出于对哥哥的同情,马克在童年时期充满了内疚感,因为他能成长、学习、取得成就,做哥哥永远无法做到的事情。他一直压抑着自己。直到接受分析,他才意识到自己是如何回避自己的抱负的。他意识到,是时候承担他一生都在思考的智力项目了:用严谨和精确的方式研究人类心灵。

他开始计划如何科学地审视精神分析概念,从弗洛伊德开始。同时,索尔姆斯开始运用分析技术帮助他的脑损伤患者应对他们的困惑和恐惧。一些人失去了大部分记忆。另一些人无法说话或行走。还有一些人完全不知道自己是谁。从大多数医生的角度来看,心理治疗方法是奇怪的:这些患者的心灵不需要帮助,因为是他们的**大脑**出了问题。然而对索尔姆斯来说,这完全说得通。一个生活被摧毁的人显然需要咨询和医疗治疗。他坐下来听取患者的经历。

弥合脑损伤与心理健康之间的鸿沟

研究脑损伤如何影响思想和行为是神经科学最古老的技术之一。索尔姆斯开始根据弗洛伊德的否认和愿望实现等概念,系统地评估他病人的幻觉和妄想。简单来说,这两个观点认为我们宁愿看到我们希望世界是怎样的,而不是它真实的样子。面对事实是困难的,需要持续的脑力劳动和一个高功能的大脑。一个无法维持这种努力的人最终会活在幻想世界中。

索尔姆斯的许多病人的大脑确实无法完成这项任务。有些人曾因动脉破裂而幸存,这是一种常见的卒中类型,会损害大脑中负责组织空间和时间感知的区域。这些困惑的病人会编造荒谬的故事来解释世界,这种情况被称为虚构性失忆症。对索尔姆斯来说,这非常引人入胜。隐藏在受损大脑背后的心智,可以在这些离奇解释的细节中窥见一斑。

例如,一位曾是电子工程师的病人,总是将索尔姆斯视为同行工程师。他告诉索尔姆斯和其他医生,他拥有一辆保时捷和一辆法拉利,并经常要求缩短医疗探视时间,他说这是为了去打壁球。“我的啤酒在哪里?”他会问检查人员,就在检查室里寻找酒杯。从神经生物学角度看,他的问题是动脉瘤破裂,损伤了额叶,损害了他监控自身记忆的能力。从精神分析角度看,他正在演绎幻想——他是一名受人尊敬的专家而非脑损伤患者,他驾驶赛车,他在酒吧。两种解释都包含了部分真相。他的大脑确实受损了,现在他的思想在自由和快乐的白日梦中驰骋。

另一位病人高兴地告诉索尔姆斯,一位老朋友刚刚来访——他说,考虑到那个人已经去世几十年了,这是一个多么可爱的惊喜。还有一些病人,因大脑一侧受损而部分瘫痪,却否认自己受到影响。他们会说,他们太累了,无法移动肢体,或者他们会耐心地向索尔姆斯解释,他们一动不动的胳膊和腿属于其他人。他们并非故意说谎。他们对自己的问题一无所知,这种情况被称为失认症。

索尔姆斯认为,传统的医学解释——这种类型的大脑损伤会导致注意力缺陷——并不能解释为什么这些病人会产生如此超现实的瘫痪解释。精神分析提供了一个更清晰的理由:这些病人不是面对事实,而是无意识地选择活在他们身体健康的幻想中。病人妄想的内容揭示了人类普通的愿望:渴望有能力、渴望健康、渴望回家。这既令人心酸又引人入胜。“其中包含着巨大的悲剧和痛苦,但从科学角度看,这就像一个孩子进入了玩具店一样,”索尔姆斯说。

他的见解也对他的临床实践有所帮助。因为他思考了患者幻想背后必然存在的情绪,他能够向家属解释他们的奇怪行为,并以让他们平静下来的方式与患者交谈。将患者的奇怪妄想解释为情感幻想——你希望生活是这样的因为你很害怕——通常可以消除他们的困惑。索尔姆斯和几位同事对工程师的虚构症进行了系统研究,发现它们大多是积极或充满希望的。他开始将患者的主观报告与他们的客观诊断相结合,从而开创了神经精神分析的科学实践。

情绪在理性决策中的作用

公平地说,神经生物学家对研究内在生活持谨慎态度是有充分理由的。解释关于内在体验的数据充满了潜在的错误。人们在识别自己的感觉和情绪方面出了名的不准确,而且词语含糊不清。当一个人说他感觉很好时,这是否与另一个也感觉很好的人表达的是同一个意思?在20世纪90年代后期神经影像技术普及之前,很少有客观的精神事件标志物。(即使在今天,神经科学家将人们的特定思想和感受与他们的大脑信号联系起来的能力仍然很粗糙。)

Alison Mackey/Discover

但有些反对纯粹是教条式的。许多大脑研究人员认为只有认知和行为才适合研究。情绪被认为是进化的残余——干扰计算、计划和推理等更重要功能的原始反射。

索尔姆斯并不是唯一一个质疑这种学说的人。安东尼奥·达马西奥(Antonio Damasio),现任南加州大学的神经科医生和神经科学家,在遇到一位名叫埃利奥特(Elliot)的病人后,开始认真思考情绪。达马西奥在研究脑损伤如何影响语言和记忆时见过许多奇怪的病人,但他从未见过如此难以理解的人。在成功治疗脑肿瘤手术后,埃利奥特似乎完全康复了,但他开始做出糟糕的决定,这些决定正在毁掉他的生活。在工作中,他变得如此痴迷于琐碎的决定,以至于他忽略了导致他被解雇的重要问题。他把钱投入荒谬的金融计划中,失去了毕生积蓄。

埃利奥特在所有性格和认知测试中都表现出色,他的记忆力、智力和言语能力都处于正常甚至优秀水平。最终,达马西奥想明白了:肿瘤损伤了埃利奥特额叶中负责情绪处理的区域。因为他不再了解自己的感受,所以他无法做出好的决定。达马西奥很快发现其他大脑相同区域受损的人也存在同样的问题。这些观察结果以及随后的实验使达马西奥得出结论:情绪并非非理性地干扰理性。它们是理性思维固有的组成部分。

大约在同一时期,即20世纪90年代,神经科学家雅克·潘克塞普(Jaak Panksepp)正在探索动物的情感。潘克塞普认为,人类的情感和情感问题可以通过研究其他哺乳动物来探索——它们的脑部如何产生类似于人类描述的愤怒、悲伤和喜悦的情感,以及哪些神经元和神经回路参与其中。以动物作为人类模型是生物医学的基础,但潘克塞普的工作长期以来一直被边缘化和忽视,因为它专注于动物的内在体验,一个据称是科学无法触及的领域。“大多数人真的不理解科学家给自己施加的限制,”潘克塞普说。“一个巨大的限制是,我们能够研究动物行为,但我们无法理解它们的思想,因为那是主观的。”

潘克塞普坚持不懈,识别出从鸡、豚鼠到人类等物种共享的七种基本情绪,并追溯了每种情绪所涉及的神经网络。他通过观察幼犬被带离母亲时的行为,探索了依恋——母亲与孩子之间强烈的联系。幼犬会呜咽、哭泣、寻找母亲,然后放弃并陷入被动的绝望。他指出,这种恐慌性悲伤和冷漠的结合,看起来非常像一个处于抑郁症中的人的感受,他开始思考确保依恋的神经系统可能也会导致抑郁症。他不是弗洛伊德主义者,但他正在趋向于一种相似的抑郁症观念,即关注分离和失落的恐惧。

其他研究人员,如伊丽莎白·菲尔普斯(Elizabeth Phelps)和乔·勒杜(Joe LeDoux,就是那位留着山羊胡弹吉他的),则描述了情绪如何影响学习和记忆,重点关注大脑如何探测、分析和记忆威胁。

总而言之,这些研究项目确立了情绪研究不仅在神经生物学主流中是可行的,而且是必不可少的。随着达马西奥和潘克塞普等科学家在20世纪90年代出版了有影响力的书籍,索尔姆斯发现自己并非孤身一人。

弗洛伊德思想的持久遗产

十多年后,情绪研究已成为脑科学的一个主要领域。甚至长期以来被认为过于思辨而无法研究的意识研究,现在也吸引了主流研究人员。但当生物学家涉足这些领域时,他们需要指导——需要检验和完善的假设,以及经过深思熟虑的概念和问题,这些概念和问题能指引有用的实验方向。哥伦比亚大学的埃里克·坎德尔(Eric Kandel)是诺贝尔奖获得者,学习和记忆领域的专家,也是神经科学界最受尊敬的人物之一。他建议,如果寻求灵感,弗洛伊德是一个不错的选择。“尽管有缺陷,弗洛伊德的观点仍然是一个连贯且令人满意的心理观,”坎德尔说。“如果没有一个有意义的心理科学,就不可能有一个有意义的脑科学。”

雅克·潘克塞普(Jaak Panskepp)开创了动物情感研究的先河——这个主题曾被大多数神经生物学家认为是不适宜研究的。Greg Ruffing

尽管弗洛伊德理论的许多细节都是错误的,但他的一些主要思想已被证实。其中一项开创性观察是关于无意识思维的范围和影响。弗洛伊德将无意识置于精神王国的主导地位,但主观性问题导致脑科学家近一个世纪以来一直忽视无意识心理处理的大量证据。他们如何测量受试者甚至自己都不知道的心理活动?直到20世纪80年代,研究人员才开始解决这个难题。

在一项如今已成传奇的研究中,认知科学家本杰明·利贝特(Benjamin Libet)要求人们在感觉想按按钮时按下按钮,同时他监测他们大脑中的电活动。他发现,控制运动的大脑区域在受试者表示他们有意识地决定按下按钮前约四分之一秒就变得活跃。大脑的某个无意识部分比意识思维更早做出了决定。

此后,数千项研究证明,人们处理大多数信息,特别是像他人行为这样的社交数据,都是无意识的。我们也无需太多意识思考的参与就能做出许多决定。如果说有什么不同的话,弗洛伊德低估了无意识思维的力量和复杂性,弗吉尼亚大学社会心理学家蒂莫西·威尔逊(Timothy Wilson)说。当代实验所揭示的无意识思维的本质与弗洛伊德多年前提出的观点截然不同:它更像是一种快速、高效处理大量数据的方式,而不是一个冲动和幻想的区域。但他将它置于心理学核心位置是绝对正确的。

探索弗洛伊德的心理冲突理论

弗洛伊德的另一个在当前科学中再次出现的假设是,我们的心灵天生就是冲突的,是本能冲动和抑制机制之间斗争的领域。生物学家不再使用弗洛伊德的“本我”和“自我”等术语,而是采用神经解剖学描述:愉悦和奖励等动机产生于边缘系统(一个情感中心)的回路,大致平行于本我。前额叶皮层负责自我控制和习惯性反应的抑制,有点像自我。这种差异不仅仅是术语问题;弗洛伊德的本我是一个混乱的区域,激发野蛮、不可预测的行为,而边缘系统则受到严格调控,是僵硬和不灵活情绪反应的起源。但整体情况——一个与自己交战的心灵——本质上是相同的,哥伦比亚大学儿童精神病学主任兼MRI研究主任布拉德利·彼得森(Bradley Peterson)说,他也曾接受过精神分析师培训。

弗洛伊德多次修正自己的思想,即使是他最具先见之明的洞察也只是粗略地预示了科学发现。此外,他常常是错误的,例如在他关于婴儿复杂心理生活的理论中。“这个人不仅经常犯错误,而且犯的是离谱的错误,”布鲁克林学院的认知心理学家马修·埃德利(Matthew Erdelyi)说,他对精神分析长期以来兴趣浓厚。“但他也会提出一些绝无仅有的想法,”这些想法值得进一步思考。

困难在于选择那些有价值的,并以能够提供具体答案的方式对其进行测试。

埃默里医学院神经学家兼抑郁症研究员海伦·梅伯格(Helen Mayberg)解释说,她的抑郁症研究旨在描述弗洛伊德所援引的那些总体概念,包括大脑回路与情绪失调之间的联系。“精神分析在词汇和概念上都比神经生物学更丰富,”梅伯格说。“弗洛伊德所写的东西是地球上每个清醒的人都会思考的东西。”她开创了用深部脑刺激治疗重度抑郁症的方法,这是一种用电流刺激大脑精确位置的技术,但她承认她尚无法解释为什么有些患者会获得如此显著的改善而另一些则不然。精神分析的视角可能会开始解释这个X因子——那些无形的心理动力学,它们让一些患者摆脱抑郁,而另一些患者尽管大脑发生了变化,却仍然深陷痛苦。

神经精神分析如何检查饮食失调

神经精神分析可能会阐明另一个谜团:厌食症的起源。瑞典乌普萨拉生物医学中心的神经生物学家萨曼莎·布鲁克斯(Samantha Brooks)正在研究厌食症患者如何控制他们的食欲。她探究连接前额叶皮层抑制系统和大脑深层奖励系统的神经回路,但她表示,这种还原论方法并不能完全解释厌食症患者如何抑制身体对愉悦和痛苦的感知。精神分析学认为,答案可能在于身体感觉、情绪和焦虑之间的相互作用,布鲁克斯目前正在通过脑成像探索这些想法。

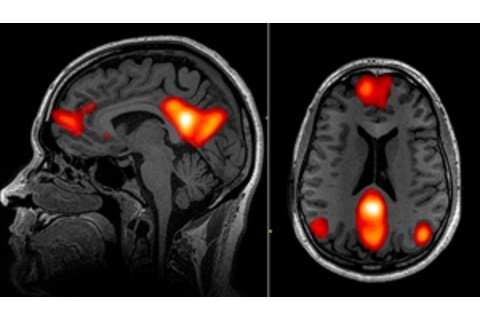

一种结合主观报告和客观测量的神经精神分析方法,可用于探索当前神经生物学中的一个巨大谜团:最近发现的“默认模式网络”的用途。这个由神经区域组成的网络在心智游荡、白日梦、自由联想和其他梦境般的内省状态下活跃。它似乎是基础性的,占据了大脑高达80%的能量消耗,但它为何存在以及其作用是什么仍然是开放性问题。

从精神分析的角度来看,这种专注于内省活动的大脑图景听起来惊人地熟悉,与索尔姆斯合作并担任纽约神经精神分析基金会执行董事的玛吉·泽尔纳(Maggie Zellner)说。在精神分析模型中,我们的心智不断地筛选关于我们自己和我们经历的想法。在意识表面之下,我们的心智沉浸在对记忆和情感的反刍中,构想着对未来的恐惧和幻想,产生着“谈话疗法”所利用的所有原始材料。泽尔纳认为,默认模式网络的活动可能是这种无休止的内部独白的生物学等价物——这种心理体验背后的神经现象。她表示,这目前主要只是一个猜测,但它可能为理解这个神经谜团开辟新视角。

红色的斑点揭示了“默认模式网络”,即当我们做白日梦或沉思时变得活跃的区域。精神分析,以其对内在思想的关注,可能有助于解释这种令人困惑的活动。图片来源:John Graner,国家无畏卓越中心神经影像部门,沃尔特里德国家军事中心,通过维基媒体

一场受弗洛伊德启发的日益壮大的研究运动

索尔姆斯现在大部分时间都在南非度过,他在开普敦大学担任神经心理学系主任,研究梦、脑损伤及相关课题,并治疗脑损伤患者。他定期前往纽约,在那里阿诺德·佩弗神经精神分析中心(Arnold Pfeffer Center for Neuropsychoanalysis)举办公众讲座,介绍神经生物学工作:潘克塞普(Panksepp)的情绪研究,梅伯格(Mayberg)的抑郁症治疗努力。索尔姆斯刚刚完成了弗洛伊德全部24卷心理著作的重新翻译工作,这项始于20世纪90年代的项目计划于2014年底出版。

神经精神分析现在本身已成为一场日益壮大的思想运动。它拥有两个国际组织,为年轻研究人员提供小额资助并举办世界会议。在更广泛的神经科学领域,弗洛伊德不再被一概排斥和回避,而是经常被视为提出有趣假设的作者,这些假设引发了有价值的问题和辩论。

弗洛伊德的复兴可能还会产生更深远的影响。精神分析思想本质上是人文主义的。它尊重个体人类的独特经验——这是目前医学对心灵的处理方法中常常被忽视的一点。索尔姆斯和现任华盛顿州立大学的潘克塞普将精神治疗普遍质量低下归咎于这种还原论的心态。他们说,一种受神经精神分析启发的方法提供了更好的途径。

抑郁症就是一个完美的例子。生物医学研究中普遍的理论是机械论的:抑郁症只是另一种生化问题,本质上与糖尿病或痛风无异。这种方法导致创造了数十种干扰血清素和其他脑部化学物质的药物——这些药物对超过一半的患者无效。“制药公司已经白白投入了数万亿美元,却从未提出过新概念,”潘克塞普说。

像大多数精神病医生一样,他和索尔姆斯认为,起点在于抑郁症的存在现实——那令人心碎的绝望和沮丧。他们的根本问题是:为什么抑郁症让人感觉如此糟糕?根据潘克塞普几十年的研究,假设是抑郁症的痛苦与确保情感依恋的大脑机制的错误有关。对于幼仔无助的哺乳动物来说,依恋是生死攸关的问题:一个好奇的幼仔如果走失,自己活不了多久。当一切正常时,分离的巨大痛苦是一种警告,确保哭泣的幼仔紧紧依偎在母亲身边。如果母亲和幼仔真的分离了,绝望和冷漠就会随之而来,最终使幼仔无法动弹,防止它进一步走失。

当这些敏感系统发生故障——可能对并非危及生命的损失反应过度时——就会导致持续的恐慌性悲伤和令人崩溃的冷漠。在人类身上,我们称之为抑郁症。“失去和绝望的痛苦是出于生物学原因而进化的,”索尔姆斯说。“与关心你的人分离感觉很糟糕,因为这是大自然确保你重新团聚的方式。如果你不明白这一点,你永远不会理解抑郁症。”他们的研究方法侧重于与依恋相关的回路,这些回路对阿片类物质和相关化合物敏感。不快乐的幼犬可以通过吗啡和类似药物来缓解,这些药物改变了分离痛苦中涉及的回路的神经化学。

基于这一理念,一种名为丁丙诺啡(常用于治疗疼痛或阿片类成瘾)的非成瘾性吗啡衍生物目前正在对有自杀倾向的人进行测试,早期结果良好。“这并非意味着我们已经攻克了抑郁症,但我们正处在一个全新时代的边缘,”索尔姆斯说。在索尔姆斯和潘克塞普对未来的愿景中,抑郁症治疗可能会将各种疗法——有时包括精神分析——与旨在针对明确情绪反应所涉神经回路的药物方案结合起来。

无论弗洛伊德是否被现代科学所证实,这种人道的视角可能是神经精神分析最持久的贡献。正是这一点激励着索尔姆斯去理解他的神经科病人的心理现实。“大脑与其他身体器官相比,最重要的不是它仅仅是一个客体,而是一个主体,”索尔姆斯说。“真正认识到这一点具有巨大的意义。这确实是我科学生活中自觉的动力。”我们必须接受大脑也是心灵,它思考,它体验,它受苦。一言以蔽之,它就是我们。

阅读更多:10位著名科学家及其贡献