20 世纪 70 年代,夏威夷语似乎濒临灭绝。仅剩约 2,000 名母语者,且大部分都已年过 60。随后,一群热忱的倡导者创建了沉浸式学校、夏威夷语广播节目,并发起了岛屿范围的运动来复苏这门悦耳的语言。如今,超过 18,600 人能流利地说夏威夷语,正如他们说英语一样。

世界各地,其他土著语言也正在经历复兴。越来越多的儿童以母语使用者身份学习西班牙的巴斯克语、新西兰的毛利语以及秘鲁和玻利维亚的盖丘亚语。活动家们正在使用各种民族语言制作街道标志、公共地图、新闻节目、电影、出版物、网站和音乐。

有些人甚至在复兴“已灭绝”的语言。在英格兰西南部,康沃尔语——其最后一位母语者于 1777 年去世——于 2010 年被联合国教科文组织从濒危语言名单中移除,并且正在经历一场虽小但值得骄傲的复苏,这部分归功于互联网。

我们正处在语言复兴的关键时刻。在这一世纪内,世界上一半以上的语言有被主导语言吞没的危险。11 月,联合国——其将 2019 年定为“国际土著语言年”——批准了一项决议草案,宣布 2022-2032 年为“国际土著语言十年”。

越来越多的语言活动家、文化利益相关者和学者正在寻找新的方式,通过数字词典到鼓圈等各种手段来培养一代又一代的讲语者。这些项目正在提高民族语言的公众地位,为人们提供交流机会,并帮助边缘化社区解决长期的歧视问题。

但扭转语言灭绝的趋势并非易事,许多正在复兴的语言仍被认为处于濒危状态。

作者(左)在巴拉圭库卡尼采访阿约雷奥语使用者 Ige Carmen Cutamijo 和 Peje Picanerai。阿约雷奥语在玻利维亚和巴拉圭约有 3,000 名土著居民使用。(图片来源:Anna Luisa Daigneault)

Anna Luisa Daigneault

作为一名语言人类学家,也是俄勒冈州塞勒姆濒危语言生活语言研究所的项目主任,我曾在美洲和太平洋岛屿进行实地考察,并与世界各地的语言活动家谈论过他们的成功和挫折。哪些复兴语言的策略有效?社区面临哪些障碍?哪些富有创意的解决方案被用于培育濒危语言或让沉寂的语言重获生机?

“我们知道,要让语言保持活力,就必须创造一个蓬勃发展的沉浸式环境,”加拿大原住民学习中心 Native Montreal 的执行董事 Philippe Tsaronsere Meilleur 说。许多人类学家和语言学家都认为,完全沉浸是达到流利程度的最佳途径,尽管每个社区的需求都不同,而且语言复兴的目标最好由当地利益相关者来指导。

“语言保育园”模式体现了沉浸式教学法,在这种模式下,幼儿和其他初学者定期向流利或半流利的长者学习。最早的“语言保育园”之一是由新西兰的毛利长者于 1982 年创建的,他们担心自己的语言、文化甚至民族自豪感正在消失。长者们决定通过与文化相关的歌曲和游戏来教授孩子们母语,“就像鸟儿照顾幼雏一样,”毛利人如是说——因此得名“语言保育园”。

“语言保育园”模式非常成功,并传播到夏威夷乃至世界各地。“语言保育园”通常是实体空间,但也可以在线上找到,例如这个切罗基语版本。

“语言保育园”和其他社区主导的方法鼓励家长在家说他们的民族语言。但要让家长参与进来,项目必须具有适应性。“如果你是一位单身母亲,并试图学习你的民族语言,我们必须让你能够接触到,”Meilleur 说。“我们需要托儿服务。我们需要为父母提供灵活的时间表和周末课程。我们课程的地点和时间对我们的成功至关重要。

虽然沉浸式项目可以取得优异的成果,但它们需要大量的资金和资源才能长期维持。“能力的不足使得事情变得困难:内容、培训和教师都不够,”Meilleur 说。“人们没有意识到语言复兴的成本,以及用这些语言运行整个教育系统的成本。建立机构、培训人才、[并]确保有适当的写作和阅读技巧是我们语言的巨大挑战。”

在许多土著语言并存的地区,情况尤其如此。例如,在 Native Montreal,教师教授詹姆斯湾克里语、伊努克图特语、卡尼恩凯哈语和米克马克语等语言。

像毛利语或夏威夷语这样,一种土著语言占主导地位的地区,可能具有优势,因为它们一开始就有相当大的使用者基础,可以将资金、教师培训和资源集中于该语言。(然而,方言差异也应得到保存和考虑。)

但是,语言多样性高度集中的国家在未来几十年面临着一个严峻的挑战:如果人们倾向于使用主导语言而不是祖传语言,那么小语种如何才能蓬勃发展?

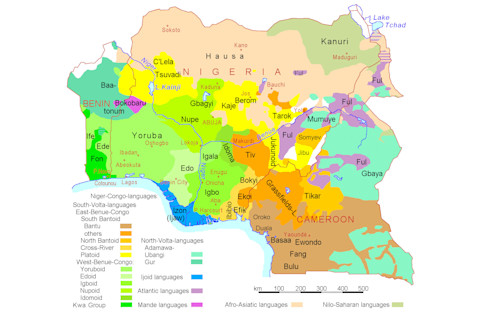

总部设在尼日利亚伊洛林大学的尼日利亚语言学家 Bolanle Arokoyo 深知她国家语言侵蚀问题的复杂性。“尼日利亚大约有 500 种语言,其中大部分受到地方和全球语言的影响,”她指出。“一种语言的消失就意味着一个完整的知识、交流和信仰体系的消失——因此,尼日利亚语言的复兴势在必行。”

Arokoyo 致力于记录和复兴尼日利亚的 Olùkùmi 语和 Owé 语(约鲁巴语的一种方言)。她说,社区积极参与语言复兴是长期成功的关键组成部分。“在 Olùkùmi 社区,现在给孩子起 Olùkùmi 名字,以帮助年轻人与他们的根源建立联系。长辈们也在有意识地努力确保孩子们说这种语言。”

这张尼日利亚、喀麦隆和贝宁的语言谱系图展示了这些国家的语言多样性。仅尼日利亚就说 500 多种语言。(图片来源:Ulamm/Wikimedia Commons)

Ulamm/Wikimedia Commons

当地学校通过提供Olùkùmi 语词典和其他 Arokoyo 与流利使用者合作、并在濒危语言生活语言研究所的支持下制作的教育材料,来支持这些努力。

世界各地,社区们还通过举办传统烹饪工作坊、自然徒步、成人语言静修、青少年语言营、语言艺术节、电影放映和比赛等文化活动,让新人和专家能够与特定的语言和文化群体建立联系。

Arokoyo 说,广播也是传播濒危语言的社区重要资源。Owé 语使用者在 Okun Radio 上启动了“广播中的 Owé”节目,该电台在当地播出,并通过网络传播给尼日利亚侨民。

得益于广播相对较低的成本和提供重要本地信息的能力,土著广播电台在世界各地蓬勃发展,包括在语言高度多样化的国家,例如加拿大。

除了广播,电视通过在近距离和远距离的使用者生活中保持日常存在感,也在帮助语言保持相关性。在威尔士,一个专门的威尔士语电视频道向该地区的 874,700 名使用者播放热门电视剧。秘鲁有专门的电视节目,致力于盖丘亚语、阿山卡语和艾马拉语。

在某些地方,例如拉丁美洲,开展这种基于社区的方法可能是一场艰苦的战斗。例如,墨西哥《联邦电信和广播法》的一项规定指出,所有墨西哥大众媒体频道都应使用西班牙语(国家语言)广播。2016 年,墨西哥最高法院裁定该规定违宪,支持在墨西哥媒体中代表该国的语言多样性。

这一裁决对于土著语言广播者,以及为广播、电视和其他大众媒体创作土著语言内容的艺术家、作家、评论员和记者来说,都是一场胜利。它还为语言复兴工作获得更多国家认可和传播机会奠定了基础。

Arokoyo 说,受威胁的语言也必须在数字空间中占有重要地位。在尼日利亚,Owé 语仍有大量使用者,但年轻人对其流利程度有限。该方言的使用已从日常生活中逐渐消失。因此,Owé 语使用者创建了一个 Facebook 群组,学习者在其中讨论词语、谚语和习语,还可以提问和讨论社会问题。

互联网可以作为连接线,将远距离的使用者联系起来。在康沃尔郡,“新一代康沃尔语使用者……在网上找到了彼此,并利用数字空间进行日常交流,”语言活动家 Daniel Bögre Udell 在最近的 TED 演讲中指出。“从那时起,他们组织了每周或每月一次的聚会,以便在公共场合交流。”

此外,Bögre Udell 还联合创办了Wikitongues,这是一个来自 70 多个国家的语言倡导者组成的在线网络。网站Rising Voices 提供小额资助、指导和网络交流机会。语言学习应用程序和濒危语言生活语言研究所开发的移动友好型Talking Dictionary 应用程序帮助社区在线创建和访问语言资源。

提高少数民族语言在街道、学校以及地方和国家新闻等空间中的可见度也很重要。虽然加拿大在提升第一民族语言方面还有很长的路要走,但蒙特利尔市最近将艾默斯特街(Amherst Street)更名为原住民卡尼恩凯哈语(莫霍克语)术语“Atateken”,意为“兄弟情谊”并象征着和平与友谊。这种小小的去殖民化行为有助于削弱殖民主义的影响,并突显了这座城市最初的语言景观。

看到、听到和读到濒危语言的词语和短语,是对其存在和悠久历史的庆祝。它还有助于消除压迫,改善福祉,并通过强化他们拥有说自己语言的权利的事实,提高使用者的自尊心。

继几个世纪的殖民和文化同化之后,原住民社区收复祖传文化的一种方式是让一门语言重现生机。对于沉寂的语言(那些在几十年前失去了最后一位使用者,但仍然保留了一些社会用途的语言),创造一个全新的使用者一代人是困难的,但并非不可能。

在路易斯安那州,Kuhpani Yoyani Luhchi Yoroni(图尼卡语工作组)正在复兴图尼卡语,其最后一位使用者在 20 世纪中叶去世。语言学家 Andrew Abdalian 是该工作组的成员,他说该项目的目标是“重新将图尼卡语引入家庭语言,实现代际传承”。该团队出版了儿童读物,创建了标准化的拼写系统,汇编了教科书,为部落青年举办了每周课程,并举办了语言和文化夏令营。

路易斯安那州图尼卡-比洛克西部落最近获得了一项美国原住民事务局的拨款,用于一项导师-学徒计划,该计划将资助五名部落成员全职学习其祖传语言三年。“这将有助于扩大部落的教师队伍,并提供更多的语言传播途径,”Abdalian 说。

与此同时,北卡罗来纳州哈利瓦-萨波尼部落历史遗产项目(Haliwa-Saponi Historic Legacy Project)的主任 Marvin “Marty” Richardson 博士几十年来一直在利用遗留材料、录音、采访和语言学出版物来重建和复兴图特洛-萨波尼语。

“让我们的语言重现非常重要,因为它是我们身份和维护我们传统文化的基础,”Richardson 说。“通过殖民主义,我们的大部分传统文化都已丧失。但只要有承诺和努力,我们就可以复兴我们文化的许多方面,并将其传授给下一代。语言是我们部落的核心组成部分。”

哈利瓦-萨波尼印第安部落的成员将他们的语言融入和提升的一种方式是使用图特洛-萨波尼语创作歌词。“像 Stoney Creek、Red Clay 等鼓乐队用该语言创作歌曲,以保护它,并能够与舞者交流并向个人致敬,”Richardson 说。

Richardson 作词作曲了歌曲《Lone Eagle》,以纪念他已故的朋友 Aaron “Lone Eagle” Montez,他是奇卡霍米尼印第安部落的成员,几年前不幸去世。歌词是“no:na yį’ki so:ti yamąhiye hu:k witaxé: yą:ti itą’:”(“年轻的歌者,一位与所有人都是朋友,拥有一颗大心脏,精神。”)创作这样一件强有力的艺术作品,能够传承 Montez 的记忆,并为年轻的歌者创作一首新的赞歌。

语言是基本人权,也是人类多元文化身份的基石。说主导语言并不意味着社区必须放弃在当地和全球维护和推广其祖传语言的权利。在公众支持、资金、工具和认可的情况下,濒危和沉寂语言的使用者可以改变历史进程,为子孙后代重拾其祖传语言。

Anna Luisa Daigneault 是一位语言人类学家,也是濒危语言生活语言研究所的项目主任。这篇文章最初发布在 SAPIENS。请在此阅读原文。