几年前,我评论了克里斯托弗·贝克维思的巨著《丝绸之路帝国:从中石器时代至今的中欧亚史》。 在许多方面,贝克维思的叙事是对传统宏观历史形式的一种令人耳目一新的颠覆,即欧亚沿海的文明社会将文明的触角伸向内陆腹地,并遭到周期性的野蛮侵袭,然后又被同化。 从我所了解的来看,贝克维思并非主观主义者。 相反,视角的颠覆有助于充实历史和近史前时期被忽视的动态。 例如,他强调了一个事实,即欧亚沿海的核心政治实体常常通过两种文化的融合过程,在既有文明的蛮荒边缘地带形成。 琐罗亚斯德教兴起于呼罗珊的北部边境,而不是法尔斯的伊朗西南部腹地。 汉朝的前身——秦朝,起源于西北的一个边境州,周朝之前的统治家族也是如此。 在印度,古典印度文明首先在摩揭陀(Magadha)地区以一种精炼的形式凝聚起来,该地区位于雅利安瓦塔(Aryavarta)的东部边境。 在西方,罗马基本上是一个野蛮而奇特的边缘政治实体,与大希腊(Magna Graecia)的联系微弱,并且可能受到神秘的伊特鲁斯坎人(Etruscans)的影响更大。

最后一个世界征服者?边疆的活力是一个如此 established 的历史陈词滥调,以至于我没有什么大兴趣详细重温它。 相反,在贝克维思的启发下,我认为我们需要认真重新审视这样一个命题:欧亚腹地广阔的区域不仅仅是那些被军事化的野蛮人,他们一心想进行掠夺。 是的,这一切都是真实的,但似乎文化和种族的融合,在欧亚内部贸易网络的交汇处,从根本上重塑了我们现在才开始理解的当代景观。 但首先,我们的世界观必须承认,并非所有民族和土地都对世界的形成做出了同等重要的贡献。

文明社会的元素,从有组织的宗教到官僚体系,似乎在欧亚沿海三个核心的起源地以截然不同的独特形式出现。 西方是那些从黎凡特和美索不达米亚辐射出来的社会群体。 东边,华北平原是前汉文明的发源地。 在南亚,印度河和恒河之间的西北地区孕育了一个有影响力的社会群体。 举例来说,爪哇文化是独特的,拥有深厚的本土根源。 但是,它的高度文明显然受到了南亚以及后来西亚(伊斯兰教)的影响。 在东南亚大陆,越南人民普遍向北看向中国。 他们的统治者自称为皇帝,并管理着一个官僚社会。 相比之下,他们西边的社会更具印度特色,因为他们的象征性货币根植于南亚(例如,上座部佛教和转轮王)。

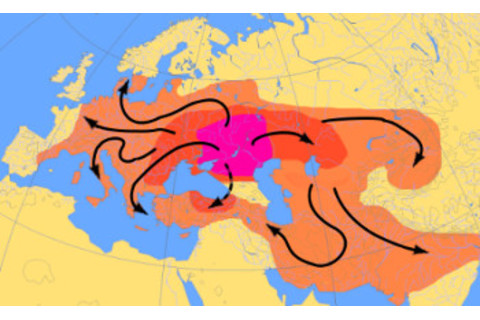

印欧语系的传播?图片来源:Dbachman 但腹地的野蛮人也并非一无是处。 尽管关于印欧人最终起源仍有争议,但我认为很难否认,至少该语系的扩张是通过欧亚腹地进行的。 后来,突厥语系在 500 年间迅速传播,从西伯利亚边缘的一群方言,发展成为一种横跨中国到欧洲的国际性语言集合。 尽管以语言为纽带,但突厥民族在生物学上是多样化的。 吉尔吉斯人和雅库特人等群体仍然主要具有东亚人种的特征。 像罗姆利人土耳其人这样的群体,即使有,也只有最轻微的东亚祖先影响。 占据中间地带的群体包括大多数中亚人,如乌兹别克人。 我怀疑印欧人也存在同样的情况。 在基因上,共同点很少,但基因亲和力的蛛丝马迹最终会找到。

征服多元文化主义者! 在早期,文明兴起的叙事倾向于明确或隐含的种族扩散论。 我的意思是,在古代和早期中世纪,君主们声称其血统可以追溯到古希腊人、特洛伊人或希伯来人。 这确立了他们的合法性,因为北欧人继承的高度文明具有地中海的先例。 在我们最近的时代,关于北欧蛮族从北方涌出的,更明确的种族主义叙事被广为流传。 在这两种模型中,一个工作假设是

昔日精力充沛的“统治民族”(herrenvolk)的纯洁性随着时间的推移而退化。

Asabiyyah 通过自然过程瓦解。 现代人背弃了这些叙事,因为它们是传说和令人不快的。 即使是虔诚的基督徒也不太可能接受英国王室是扫罗王的后裔。 荷马英雄与我们无关,因为古典教育的衰落。 至于北欧超人理论,那种种族主义的胜利论在纳粹之后就过时了。 取而代之的是一系列不成熟的冲动,也许可以用考古学中的““器皿而非人””框架来最好地阐释。 它不是一个广阔的框架,而是一种含糊的文化平权主义情绪,这与“器皿”的快速和爆炸性传播周期性地出现,令人感到不安。 但我在这里要提出一个新的模型。 一个关于混血、杂交和合成活力的模型。 这个模型的文化元素早已存在。 奥斯曼土耳其人同化了亚美尼亚人、库尔德人和希腊贵族,以至于晚年的苏丹们几乎没有“突厥”血统。 但他们的语言仍然是突厥语,他们的一些文化神话根植于其中亚起源。 今天,多元文化主义通常被视为一种平等主义意识形态,但奥斯曼帝国代表了一个更准确的历史实例。尽管起源是合成的,但他们拥有一种核心的自我认同,这种认同是主导的、扩张的和掠夺性的。 那些不认同这种自我认同的人被沦为臣民,享有二等公民的地位。 如今,遗传学告诉我们,这些长期的联系和在欧亚大陆的传播非常古老。现代欧洲人似乎拥有不少东亚祖先。 许多东亚群体也表现出同样的模式。 现代印度人显然是西欧亚和南欧亚人口的混合体。 而这仅仅是更遥远的基因亲和力,它们已经被打乱了。 今天,Dienekes 翻译了一篇德国研究项目,该项目记录了数千年前欧亚腹地的民族复杂性。 腹地的多层复杂性有着非常古老的根源。 在《丝绸之路帝国》一书中,克里斯托弗·贝克维思强调,草原上的自由人结成了兄弟情谊,跨越了种族和家族(例如,扎木合和铁木真)。 也许这些以虚构亲属关系为基础的意识形态范式,是起源合成、无法回归含蓄和传统身份神话的人们的自然反应。 欧亚沿海的庞大政权拥有足够的剩余财富供其统治者掠夺。 在古埃及,法老甚至将整个土地作为自己的私有财产。 这正是草原兄弟会的渴望,也是他们经常捕获的东西。 他们是如何做到的? 作为来自欧亚大陆两端、起源多样的人们,也许他们主要的货币是意识形态工具包,这可以让他们进行更大的协调和组织。 而沿海社会的统治者将他们的农民大众视为一种可提取的资源,像铁木真和阿提拉这样的人必须具有创业精神,并始终最大化他们人力资本的生产力,并作为一个精益的组织机器运作。 他们是那个时代的投资银行家,掠夺遥远土地上的人力资本,并将他们团结在一个自私的目的之下。 附录:参见《地理枢纽论》。