2009年,查尔斯·达尔文将迎来他的200岁冥诞,同年也是他的著作《物种起源》出版150周年。今天,随着时间的推移,达尔文的自然选择进化论理论依然令人印象深刻。事实上,在双周年纪念这一年,科学界在达尔文从未预料到的领域取得了进展,为生命起源这一主题带来了新的见解——这个主题曾导致他出现惊恐发作、心悸,以及他所写的“25年来极度痉挛的、白天黑夜的腹胀”。人们只能梦想2159年的生物学教科书将带来怎样的惊喜。

1. 进化也发生在内部。 生存之战不仅在大个体之间展开,也发生在个体内部,因为单个基因在争夺优势地位。从受孕的那一刻起,父亲的基因就偏爱体型大、强壮、具有攻击性的后代(以便更好地追求配偶),而母亲的基因则倾向于体型较小的后代,因为它们负担较小,更容易让她生存和繁衍。基因组之间的战争会产生介于两者之间的孩子。

并非所有的基因冲突都能如此圆满地解决。在面粉甲虫中,不继承被称为“梅迪亚”的自私基因的幼虫在发育过程中会死于一种毒素。一些未出生的小鼠也遭受同样的命运。这种恶意的基因之所以广泛传播,不是因为它们帮助面粉甲虫和老鼠生存,而是因为它们消灭了不携带致死基因的个体。“赢得比赛有两种方式,”加州理工学院生物学家布鲁斯·海(Bruce Hay)说。“要么你比其他人都优秀,要么你就踢其他人的腿。”

海正试图利用这种基因作弊者的力量,将其用于对抗疟疾。他创造了一种类似于梅迪亚的DNA元件,这种元件在实验性的果蝇中像野火一样传播,在10代之内渗透到整个种群。今年,他和他的团队一直在致力于将免疫增强剂编码到这些梅迪亚基因中,然后可以将它们插入雄性蚊子体内。如果成功,改良后的蚊子应该会迅速取代不携带新基因的竞争对手;而改良后蚊子的增强免疫系统反过来又能抵抗疟疾寄生虫的传播。

2. 身份不仅仅写在基因里。 根据现代进化论,我们吃什么、做什么、遇到什么,都无法超越遗传的基本规则:基因中的东西会留在基因里。这一条规则巩固了达尔文在科学界的地位。但现在,生物学家们发现自然可以打破这些规则。今年,特拉维夫大学的理论生物学家伊娃·贾布隆卡(Eva Jablonka)发表了一份超过100种遗传变化的汇编,这些变化并不在DNA序列中。这种“表观遗传”的遗传跨越了细菌、真菌、植物和动物。

例如,在怀孕期间接触过某些杀菌剂的大鼠,会产下精子数量较少、患糖尿病和癌症几率增加的雄性后代。在接下来的每一代中,尽管没有直接接触过杀菌剂,雄性后代仍然遭受同样的命运。贾布隆卡认为,环境暴露——有毒物质、饮食,甚至压力——都会影响基因组。在极度高压的情况下,它们甚至可能重排基因组,创造出新的物种。她表示,最终,“进化将不得不屈服。”

3. 突变揭示了生命之树上令人惊讶的分支。 达尔文如果发现我们的基因中充斥着对我们的形态或功能没有影响的改变,一定会大吃一惊。突变会产生新基因,但只有其中一些会产生可辨别的、能提高(或降低)适应性的变化。其中许多根本不起作用。这些不起作用的突变如今是发现的主要动力,因为它们的积累速度是可衡量的。通常,两种物种之间共享的沉默突变越多,它们的关系就越近。理论上,只要能对世界上所有生物的所有基因进行测序,就可以揭示出完整的生命之树。

这就是布朗大学的进化生物学家凯西·邓恩(Casey Dunn)正在尝试做的事情,他的初步发现令人困惑。邓恩比较了71种动物的基因组,发现地球上所有动物的共同祖先可能不像之前认为的那样简单,不像海绵。相反,邓恩将更复杂的栉水母——一种肉食性的海洋漂浮生物——识别为最早从动物家族树分化出来的物种。最简单的生物可能不是最早出现的这一观点颠覆了普遍认为的进化走向复杂化的观念。去年,邓恩一直在忙于扩展他修订后的家谱,从Acoelomorpha(一种扁形虫,长期以来被认为是最难确定其进化地位的动物之一)开始。在超级计算机的帮助下,邓恩的团队证明,这种蠕虫是五十多亿年前双边动物首次分化产生的产物——这一发现将帮助生物学家理解消化系统和神经系统的起源。

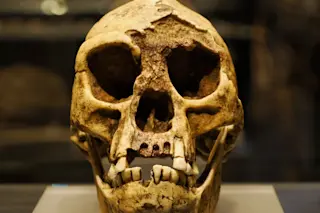

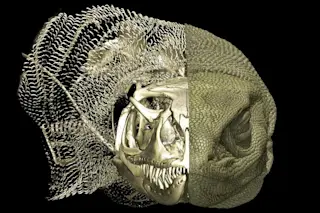

4. “失落的环节”并未失落。 10月份,古生物学家们公布了迄今已知最早的潜在人类祖先骨骼,距今440万年的Ardipithecus ramidus,即“阿尔迪”,它的样子出乎所有人的意料。阿尔迪的行为更像现代猴子而不是黑猩猩,它用双脚行走,脚趾对生,然后用四肢在树枝间攀爬。肯特州立大学的解剖学家C.欧文·洛夫乔伊(C. Owen Lovejoy)表示,这一发现表明,使我们成为人类的是从攻击性雄性向关注配偶的社会性转变。据洛夫乔伊说,当阿尔迪出现时,我们的祖先已经停止了争夺配偶——正如雄性副猿的犬齿较小和森林饮食所暗示的那样——而是开始为它们的雌性和后代提供食物。他认为,直立行走是为了适应在森林中携带食物作为送给潜在配偶的礼物。

并非所有人都同意。“整个古人类学界现在都经历着一场大消化不良,因为他们收到了大量资料,”美国自然历史博物馆的 the American Museum of Natural History 人类学家伊恩·泰特索尔(Ian Tattersall)说。

5. 我们正在接近生命起源的真相。 杰拉尔德·乔伊斯(Gerald Joyce)并不声称他复制了生命的起源,但根据某些定义,他做的正是如此。2009年,他和他的研究生特蕾西·林肯(Tracey Lincoln)在加利福尼亚州拉霍亚的斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)设计了一个分子系统,该系统可以在试管中可持续地自我复制并进行达尔文进化。现在,乔伊斯想看看“能否让这些分子为自己发明新的功能,”他说。

那么,地球上最早的生命是如何获得RNA这种极难合成的简单遗传分子的呢?2009年发表的两篇论文提出了合理的化学途径。在《科学》杂志7月的一篇报道中,讨论了一种RNA的“辅助分子”,作者在他的实验室里成功构建了它,它表现出进化的基本必要属性。另一项于5月在《自然》(Nature)杂志上发表的独立实验表明,RNA的构成单元有可能从被认为在早期地球上存在的简单分子中自发产生。英国曼彻斯特大学的约翰·萨瑟兰(John Sutherland)及其同事认为,这些前体分子在温水溶液中聚集,让人联想到查尔斯·达尔文关于生命起源于“温暖的小池塘”的设想。与此同时,2009年诺贝尔奖得主、哈佛医学院的杰克·索斯塔克(Jack Szostak)一直在将生命起源前的化学物质包装成简单的膜,以观察原始细胞如何从脂肪酸自组装而来。

过去一年取得的巨大进步,极大地阐明了生命是如何从化学定律中产生的。“如果达尔文现在还活着,”萨瑟兰说,“也许他会成为一名有机化学家。”