在洛杉矶西木大道,加州大学校园旁,午餐时间街道人潮拥挤。来自圣莫尼卡、新加坡和塞内加尔的各种肤色面孔川流不息,光影交错。

尽管外貌上存在这些差异,但我们的DNA比较显示,人类群体是连续的,彼此融合,就像我们肤色的光谱。我们都拥有相同的肤色基因,但随着智人部落从赤道无情的阳光下迁徙,我们的基因对太阳强度变化的反应不同。

然而,将我们的同胞归类并根据这些类别做出判断,似乎是人类的天性。就拿这位沿着人行道走向一家意大利餐厅的高个女人来说。她金发,但不是加州式的金发。五十出头,穿着时髦的套装和优雅的鞋子——一个欧洲人。她的外貌符合一位观察者所说的“肤白、金发、灰到蓝眼睛、肢体修长、脸型相对狭窄的个体,他们构成了瑞典、丹麦、冰岛、挪威、芬兰西部人口的相当一部分。”也就是说,北欧类型。

莉娜·佩尔托宁是世界领先的医学遗传学家之一。1998年,她被赫尔辛基大学聘请,成为加州大学洛杉矶分校医学院人类遗传学系的创始主席。她既是医生又是分子生物学家,已经发现了许多罕见疾病的遗传来源,例如马凡综合征,一种结缔组织疾病。她还发现了与更普遍的疾病,如多发性硬化症、精神分裂症、骨关节炎和偏头痛的遗传关联。

她研究的原始材料是从芬兰人那里收集的DNA。佩尔托宁以及她的同胞尤哈·凯雷、尤卡·萨洛宁、阿尔伯特·德·拉·沙佩尔和亚科·图奥米莱赫托的研究,使芬兰成为了人类的DNA实验室。现在,它的科学家们正在检测心脏病、糖尿病和哮喘的遗传印记。该国对医学和遗传学的贡献与其规模和500万人口相比,是超乎寻常的。

作为研究对象,芬兰人很乐意配合。佩尔托宁指出,当被要求参与研究时,四分之三的人会同意。在芬兰,获取临床记录比在美国容易得多,因为其医疗保健系统是精简、集中和电脑化的。外国合作者也可以利用这一资源。美国国立卫生研究院在过去十年中资助了芬兰的十几个生物医学项目。

但对遗传学家来说,更重要的是,“家谱已经建立好了,”佩尔托宁说,她指的是通过家系追踪疾病。她说:“祖先数量有限以及数百年的隔离,使芬兰人成为良好的研究对象。”

芬兰人的遗传同质性,或称相似性,使得他们比来自各地的加州人更容易研究。为了说明这一点,佩尔托宁画了两对人类染色体,它们形状有点像燕尾蝶。象征着两个芬兰人,这四条染色体是相似的——水平条纹有着相同的明暗模式。“这些人是无聊的芬兰人,”她略带讽刺地说。

她又画了一组代表一对加州人的染色体,其条纹模式则大相径庭。这种差异在群体层面表现得更明显。把人类基因组想象成一副巨大的扑克牌,每张牌都带有基因变异。芬兰这副牌的牌数比加州那副牌要少,因为芬兰人可供选择的基因变异(或等位基因)较少。当科学家寻找导致疾病的变异时,在芬兰这副牌中更容易发现,因为很多牌都是相似的。

芬兰人数百年来的隔离和近亲结婚,造就了其遗传上的统一性,这也导致了大量遗传性疾病。迄今为止,研究人员已确定了39种这类基因疾病,其中许多是致命的,这些疾病会出现在不警惕的携带者的不幸子女身上。佩尔托宁最初是一名儿科医生,她说:“遗传病会改变家庭。你知道孩子不会好转。”自从将重心转向研究后,佩尔托宁和她的同事已识别出39种地方性疾病中的18种。

尽管远不如心血管疾病普遍,对医疗系统的负担也小得多,但迄今为止已发现的遗传性疾病在芬兰人中广为人知,已成为民族传说的一部分。“芬兰疾病遗产”甚至拥有自己的网站。

佩尔托宁解释说:“学校里会教孩子们,芬兰人的基因略有不同。教科书和大众媒体包含了大量关于它们的信息。对特殊基因(实际上是等位基因)的探索被视为一种骄傲。”

显然,芬兰人是一个特殊的群体,他们位于世界顶端,夹在瑞典和俄罗斯之间,说着一种与斯堪的纳维亚其他语言无关的奇特语言。这一切是否让芬兰人成为一个种族?

“你如何从遗传学上定义种族?”佩尔托宁摇了摇头回答道。种族在生物学中用于鸟类和动物——该术语等同于亚种——但她的研究不需要它。人类变异模式可以与地理学联系起来,地理祖先可以与健康风险联系起来。作为一名遗传探险家,佩尔托宁追溯了历史上人口的迁徙,她知道基因在迁徙过程中已经多样化,但在芬兰和其他地方,只有极小一部分等位基因和健康风险是独特的。“一旦我们了解所有变异,种族可能会消失,”她说。“但为了诊断目的,了解你的根源在哪里将是有用的。这就是芬兰疾病遗产的价值。这些基因的故事帮助我们了解芬兰是如何定居的。”

按照惯例,芬兰人属于白人或高加索人。佩尔托宁可能是西木大道上肤色最白的人。然而,在19世纪,她会被归为蒙古人种,因为当时的人类学家将芬兰人与拉普兰人(或萨米人,他们自称)归为一类——这些是游牧的、略带亚洲特征的人,他们漫游在斯堪的纳维亚北极地区。这就是“种族”可以如此武断的原因。

家庭事务

先天性肾病是一种致命的肾脏疾病,在芬兰很常见。要患上这种疾病,患者必须从父母双方遗传一个基因变异。当遗传学家追溯他们的家谱九代时,他们发现患者的父母通过三个人有血缘关系。许多先天性肾病患者的祖父母住在芬兰1550年后人口稀少的地区,这使得亲属之间近亲结婚的可能性更大。

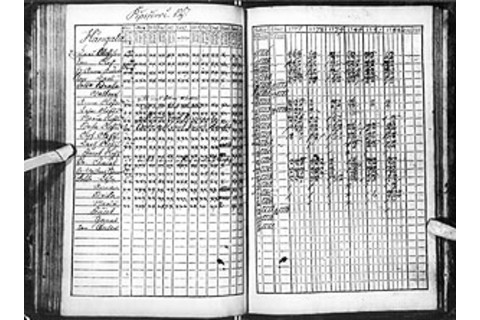

教会记录,芬兰北部,1777-1782年:路德教会的登记册为寻找芬兰特有疾病遗传线索的科学家提供了大量信息。大量的教区记录了18世纪到20世纪60年代全国的洗礼、婚姻、迁徙和死亡情况。遗传学家利用这些登记册追溯6到10代祖先。(图片来源:Reijo Norio 提供)

礼节性地感谢Reijo Norio

芬兰是一个湖泊、森林和疾风的国度。首都赫尔辛基位于南海岸,与阿拉斯加的安克雷奇纬度相同。芬兰向北延伸至阿拉斯加那么远,但受墨西哥湾流的影响,芬兰气候较为温和。赫尔辛基的外观与欧洲其他大城市并无太大差异。它的DNA库一定是芬兰最多样化的,因为赫尔辛基是过去和现在与欧洲其他民族的交汇点。

大约一万年前,冰河时代的冰川从斯堪的纳维亚大陆退去后,成群的猎人和渔民穿越波罗的海,进入芬兰的荒野。这些早期定居者来自欧洲何处尚有争议。血型和基因分析将芬兰人与其他欧洲群体联系起来,可能还混入了一些拉普兰人的基因。

大多数群体遗传学家都同意,主要的迁徙主干,早在芬兰人形成之前,其根源在非洲。他们也同意,尽管一致性稍低,但当代人类中最常见的基因变异源远流长——至少有5万年的历史。因此,芬兰的先驱们携带着今天困扰人们的所有常见疾病的倾向,例如心脏病、关节炎、帕金森病和哮喘。这些被称为复杂疾病,因为它们的基因和环境原因多重且模糊。根据“常见疾病/常见变异”理论,疾病本身不一定很古老,只要等位基因,即易感变异是古老的即可。

两千年前,芬兰南部和西部沿海地区居住着农民。那时,和现在一样,肉类和奶制品是饮食的主要组成部分,在这个农作物收成不稳定的土地上更是如此。那时,和现在一样,少数芬兰人会因为一种叫做乳糖不耐症的胃肠道疾病而难以消化牛奶和奶酪。它是由一种基因变异引起的,这种变异导致LPH(一种分解乳糖的酶)过少。

乳糖不耐症在世界各地的人群中都有发生。在亚洲和非洲,发病率高达80%。最常见的疾病形式在成年期发展。哺乳期的儿童很少受到影响,因为母乳对生存至关重要。基于同样的推理,北方人比其他群体更需要乳蛋白的益处,因此乳糖不耐症的发生率相对较低——在芬兰约为18%。

在20世纪90年代末,莉娜·佩尔托宁和她的团队,利用芬兰人的同质性,揭示了这种病症的关键。他们发现DNA序列中一个微小的变化,一个字母从C到T的变化,导致基因失去了制造酶的能力。佩尔托宁在地理位置相距遥远的群体和种族中发现了相同的改变。这一发现表明,该等位基因在人类群体从非洲分支出来之前就已经存在。

十万年前,成人乳糖不耐症似乎是智人的正常状况。大多数欧洲人所携带的突变,即使他们能够毫无不适地享用冰淇淋和焦糖布丁的基因版本,则是在更晚的时候才出现的。最初,那些饮用牛奶的人身上有一些不同寻常之处,但由于偶然,这个新的等位基因改善了向北迁徙的人类的福祉。这个基因帮助了一群肤色较浅的农民适应了欧洲的冬季,那时农业经常歉收。

佩尔托宁喜欢这个故事,因为它展示了从世界一隅提取的DNA如何蕴含普遍意义的信息。这个故事还以一种曲折的方式,论证了常见疾病/常见变异理论。乳糖不耐症和乳糖耐受的等位基因代表了人类经过时间考验的基因,这与芬兰疾病遗产的等位基因截然相反,后者是本土起源且近期形成的。

在16世纪,约有25万芬兰人居住在当时属于瑞典领土的沿海地区。由于担心与俄罗斯接壤的边境无人守卫,瑞典国王古斯塔夫劝说芬兰人向北和向东迁徙到松林中。殖民者在东部边境建立小农场和村庄后,移民停止了,该地区与芬兰其他地区隔绝了几个世纪。

最初的人口只有几百人,这种情况非常适合遗传学家所说的遗传漂变和奠基者效应。在东芬兰这个规模虽小但不断增长的人群中,那些在较大人口中难以产生影响的突变被富集了。大多数发生的疾病都是隐性遗传的,这意味着必须遗传两个有缺陷的基因副本,一个来自每个亲本。尽管人们确实避免与亲戚结婚,但经过5到10代后,来自同一地区的配偶之间的血缘关系几乎不可能不交叉。

从赫尔辛基到东芬兰的凯努区,距离大约300英里,在平坦的高速公路上行驶令人心情愉悦。旅途的后半段,路旁是成片的紫色羽扇豆,密集的针叶林和桦树林,宽阔清澈的湖泊,岸边点缀着一两座小屋,田野中央有小小的干草棚,然后是更多的森林、更多的湖泊和更多的田野。这里的地貌,就像DNA一样,是同质的。唯一的惊叹号是教堂高耸的尖顶,每个相隔甚远的城镇都有一座。

大约400年前,凯努区出现了一种新基因,一种对其携带者无害的等位基因,其携带者可能是名叫马蒂的人,也可能是马蒂的妻子。在后代中,当一个孩子从父母双方各获得一个该基因的副本时,它就会引发一种名为北方癫痫的疾病。记录芬兰疾病遗产的医生莱约·诺里奥相当亲切地称北方癫痫为“一种极其芬兰的疾病”。其症状最早在一本1935年以凯努为背景的小说中被描述。小说中的一个角色,一个美丽聪明的男孩,患上了“跌倒病”并“失去了理智”。

当当地医院的儿科神经学家奥妮·希尔瓦斯涅米在20世纪80年代后期开始追踪这种疾病时,她在少数几个家庭中发现了19名患者。之前没有人将这些病例联系起来。希尔瓦斯涅米查阅了路德教会的记录,该教会250年来一直记录着每个教区芬兰人的往来。她为北方癫痫创建了医学家谱,并一直追溯到其创始人马蒂。她于1994年发表了她关于癫痫的发现,同年,芬兰的研究人员在8号染色体上识别出了其基因。

希尔瓦斯涅米是一位笑容可掬的女性,有着深邃的蓝眼睛。“我研究这个是因为我想展示一些新东西,”她谦虚地说。“这不是我的日常工作。”事实上,在凭此发现获得医学遗传学博士学位后,这位医生继续她的儿科巡诊,谢绝了奖项和演讲邀请。十多年来,她没有听说任何新的北方癫痫病例,她认为部分原因是芬兰人现在迁出凯努,这是一个经济不景气的地区。田野里至少一半的干草棚都被废弃并正在坍塌。

“但这种基因在芬兰仍然存在,”希尔瓦斯涅米说。大约七分之一的芬兰人是至少一种特殊疾病的携带者。部分原因是基因咨询,但主要原因是因为运气,每年只有10名新生儿受到这些独特疾病的困扰。

诺里奥,一位医学遗传学家,是疾病遗传研究的早期调查者。在20世纪50年代末,他像希尔瓦斯涅米一样是一名儿科医生,对一种他命名为先天性肾病综合征的致命肾脏疾病感到好奇。诺里奥在全国各地旅行,从家庭叙述和教会记录中推断出其家系。之后,他成为赫尔辛基的遗传咨询师。现在半退休的诺里奥在他的藏书丰富的办公室里接待访客,一边喝咖啡和糕点,一边沉思他称之为“罕见土壤中的罕见植物”的疾病。他写了一本书,名为《少女芬兰的基因》。

其他人可能会因为不寻常的遗传遗产而感到被 stigmatized,但芬兰人对此感到自豪。这在心理上是一种转变。像许多被认定属于某个种族群体的人一样,芬兰人过去对自己的生物学身份持防御态度,因为他们的霸道邻居曾贬低他们。关于蒙古人种的称谓,诺里奥写道:“这种特征描述当时被那些想要将芬兰人压制到较低阶层的人用作辱骂。如今,谈论种族在基因学上已经过时了。”

诺里奥甚至拒绝接受芬兰人因其基因特异性而被称作一个种族的说法。“芬兰人就是芬兰人,”他坚持说,“是世界宜居边缘的一个边缘人口。”

芬兰的基因同质性有助于发现疾病基因,其对科学的贡献远远超出了其国界。与佩尔托宁发现乳糖不耐症等位基因的方法类似,赫尔辛基大学的尤哈·凯雷及其同事已将凯努基因的变体与哮喘联系起来。他们几个月前在《科学》杂志上发表的一篇论文引起了广泛关注,因为在检测到芬兰哮喘家庭中的可疑等位基因后,研究人员在魁北克的哮喘家庭中也发现了相同的基因。

更有趣的是,该等位基因是可能实际上是疾病过程一部分的基因变体。在探索哮喘、糖尿病、癌症和心脏病等复杂疾病时,科学家可以找到与疾病相关的基因:某个基因通过计算机分析根据其频率被筛选出来。但这并非总是非常有用,也未必能引起制药公司的关注。通常,它只是与疾病相关的众多基因之一,而且其功能往往不明确。该基因可能对诊断病情或预测健康人的疾病风险有用,但在检测人方面并没有多少利润。

凯雷和他的同事们发现的哮喘基因——他们立即申请了专利——之所以不同,是因为它在支气管组织中表达,药物可能会作用于此处。投资者和制药公司注意到了这一点,因为哮喘药物是一个大市场。在外国资助者和芬兰政府的资助下,科学家们在赫尔辛基成立了一家小型公司GeneOS,他们正在研究该基因及其蛋白质如何发挥作用。

封闭社会:自1750年以来,芬兰人口增长了十倍,其中几乎没有任何增长是由于移民造成的。一项对19世纪芬兰一个小村庄的研究发现,尽管堂表亲之间的婚礼很少,但一半的婚姻发生在村庄居民之间。(图片来源:原始照片,Tiomo Manninen;Photomosaic®,Robert Silvers)

“要理解一个新的分子需要很长时间,”GeneOS的首席科学官塔里亚·莱蒂宁告诫道。她打开公司小实验室里的一个冰柜,取出一个装有灰色物质的试管。那是纯冷冻DNA——浓缩的凯努哮喘基因副本。“投资者有时会担心我们(芬兰人)可能有所不同,”莱蒂宁说。“他们有时会问:‘在这里有效的药物在美国也会有效吗?我们难道不应该在美国进行研究吗?’所以当我们在魁北克发现相同的单倍型(基因周围的DNA序列块)时,我们证明了共同的欧洲根源。

她补充说:“此外,作为一个物种,我们还太年轻,不足以产生差异。不同的是环境因素。”在一个社会中引发哮喘发作的因素,在另一个社会中可能并不相同。

莱蒂宁指出了在芬兰进行科学研究的另一个优势。“芬兰人的优势在于其同质的基因和同质的环境,”她说。“饮食习惯相似。同样的超市随处可见。在医疗保健方面,人们在任何地方都受到同样的治疗。”这很有用,因为当研究中的环境因素可以保持不变时,遗传因素可能会更容易显现出来。

“当我们在凯努收集血样时,”莱蒂宁继续说道,“人们知道好处要很久才能到来。但芬兰是医学研究的好地方,因为人们对此持积极态度……所以作为一名科学家,我更看重芬兰的环境而不是基因。”

从GeneOS办公室到芬兰国家公共卫生研究所,步行距离很短,雅科·图奥米莱赫托在那里领导着糖尿病和遗传流行病学部门。10年来,图奥米莱赫托一直与南加州大学和密歇根大学的美国研究人员合作,进行2型糖尿病(以前称为成人发病型糖尿病)的基因图谱项目。这是一种全球性疾病。患者有许多健康问题,因为他们的血糖水平过高。许多人最终需要注射胰岛素,就像那些患有更严重的1型糖尿病的儿童和年轻人一样。

预算中的大头——每年100万美元——用于扫描芬兰人的DNA,寻找有前景的基因变异。这项工作由马里兰州贝塞斯达的国家人类基因组研究所负责。图奥米莱赫托的研究人员招募受试者并从芬兰各地的家庭中采集血液。

“在美国,你们的人口如此异质,根本无法进行基因研究,”他说。“这里的情况没那么复杂。”

“其次,我们的记录是最好的。在大多数其他国家,如果你想追溯亲属,记录都很糟糕。在我的电脑上,在获得每个患者的许可后,我可以获取所有过去的诊断记录、所有住院记录和处方。还有社会经济信息,如应税收入、汽车所有权、教育程度和婚姻状况。”

尽管如此,由于糖尿病是一种极其复杂的疾病,研究结果令人失望。“这很难,”图奥米莱赫托说。“我们意识到我们不会很快找到主要的基因。”迄今为止已识别出的基因变异对患此病的风险贡献微弱。换句话说,2型糖尿病永远无法进入芬兰疾病遗产,在那里,单个基因的改变具有决定性作用。

鉴于糖尿病的基因变异可能暂时难以捉摸,图奥米莱赫托已将注意力集中在疾病的环境方面。他指出,肥胖是该病症的主要风险因素。基因与环境相互作用。根据这种观点,每当易感基因遇到过多的卡路里时,体重就会增加,糖尿病随之而来。

这或许有助于解释图奥米莱赫托钉在他办公桌后面墙上的明信片。上面描绘了一个巨大的年轻男子侧卧在沙滩上。上面写着:“来加州吧,美食是第一!”

当芬兰人沉思他们的历史时,他们的黑暗思绪转向东方,转向俄罗斯这座巨石。整个19世纪,沙皇统治着芬兰人。在第一次世界大战和俄国革命的动荡掩护下,芬兰人宣布独立并成功维护了它,但苏联在第二次世界大战后又夺回了一部分领土。直到共产主义垮台后,芬兰人才得以放松。

俄罗斯和芬兰之间的边界将一个名为卡累利阿的地区一分为二。历史学家说,这条线在过去1000年中已经移动了九次,基因无疑也自由流动。与北欧面孔的芬兰人相比,据一个消息来源称,卡累利阿类型的芬兰人“四肢较短,脸更圆,金发,灰眼睛”。这很可能描述了住在东芬兰凯努区的一个名叫艾莫的男人。

艾莫的姓氏是卡尔亚莱宁(“卡累利阿人”)。他今年43岁。一年前他心脏病发作,去年五月进行了三次搭桥手术,他过早病变的动脉被他腿部的静脉替换。七月份他去做了检查。他是一个和蔼可亲、肌肉发达的家伙,他表示自己恢复得很快。

“感觉良好,”艾莫说,这是他英语的全部。他解开衬衫,露出胸口粉红色的疤痕。他母亲的家人来自芬兰一侧,他父亲来自东卡累利阿,现在属于俄罗斯。

在20世纪70年代,芬兰卫生当局处理了一个令人担忧的统计数据:他们的国家在西方世界中,心脏病发作死亡率最高。一场针对凯努南部北卡累利阿地区的强烈公共教育运动,向芬兰人介绍了低脂饮食。这项运动成功降低了胆固醇水平和心脏病死亡率。然而,该国的医生和研究人员知道还需要做更多工作。

“解决心脏病问题是我一生的工作,”库奥皮奥大学的流行病学家兼基因猎人尤卡·萨洛宁说。“为什么东芬兰人的心脏病发作死亡率(男性)是世界上最高的?我们仍然是。它已经下降了,但是……”

萨洛宁走到画架前,用记号笔描绘了20世纪50年代死亡人数的上升,20世纪70年代后期的峰值,然后下降到2000年。他又在下方绘制了芬兰西南部同期死亡率的曲线,这条曲线更低。图表上更下方是同期美国死亡率的平行曲线。

“东芬兰男性存在风险因素——吸烟、高脂肪饮食、高胆固醇和高血压,但它们并不那么高,”他说。“我们在20世纪70年代就知道了。今天,东芬兰人和西芬兰人之间在饮食方面的差异已经消失了。”然而,东部地区该病的死亡率仍然高出1.5%至2%。“超过一半的心脏病风险是由其他因素解释的,”萨洛宁说。“我们认为这是遗传因素。”

他说,冠心病可能涉及多达500个基因。“其中一半将是沉默的——它们必须通过环境触发。”也就是说,会与生活方式的改变产生相互作用,就像图奥米莱赫托的糖尿病基因必须通过环境触发一样。许多易感基因——变异——可能对这两种疾病都是相同的。

萨洛宁领导了一项在库奥皮奥进行的为期20年的冠心病研究。他利用专利DNA芯片和企业资助,正在寻找区分健康芬兰人和有心脏病家族史患者的等位基因。

在艾莫的家乡卡亚尼,一个公共卫生护士小组正努力让人们过上更健康的生活。一项针对500名高危儿童的长期研究也在进行中,旨在观察对父母进行健康烹饪和运动咨询是否能降低这些受试者成年后的死亡率。研究中的高危人群是指父亲或祖父在55岁前心脏病发作,或母亲或祖母在65岁前心脏病发作。

艾莫通过他的医生尤哈·兰托宁讲述了他的健康故事。这个故事充满了曲折。

艾莫有两份工作:一份是晚上在酒吧当保安,另一份是健身房老板。他的心脏病起初被误诊为在酒吧发生事故后肌肉拉伤引起的疼痛(艾莫制服了一名持刀的顾客)。但一位朋友带他去做了检查。心脏病专家认为他可能只需要药物治疗,但在进一步审查后,他们又叫他回来进行搭桥手术。

艾莫并不知道自己的心脏正在衰竭。他控制体重,不吸烟。他的胆固醇很低。但他已经感到虚弱和疲惫三年了。他的父亲在50岁时心脏病发作,他的祖母在70岁时因心脏病去世。

然而,艾莫似乎并不焦虑。他感觉比之前一段时间好多了。他对芬兰人的基因有什么看法?

从他深思熟虑的回答来看,基因对他来说,更多的是民族性格的源泉,而非疾病的载体。

“芬兰人的自尊心不好,”艾莫通过医生说,“因为我们夹在瑞典和俄罗斯之间。但我们的语言、文化和基因是独特的。我们应该更自豪。”

“只有一个乌云,”他强调,张开双手。“那些致病基因。其余都很好。”

关于本系列

这是探索种族、基因与医学在三个遥远人群中关系的三篇文章中的第二篇。尽管种族是一个具有强大社会影响力的概念,但大多数遗传学家认为它在生物学上没有依据。现代DNA研究表明,世界人口的同质性太高,无法划分为种族。

然而,在消除种族障碍的同时,科学家们发现了人类群体中基因突变和适应的模式。当古老的智人部落离开非洲并扩散到世界各大洲时,他们的DNA也随之进化。地理位置在每个人的DNA上都留下了微弱的印记。尽管这些差异很小,但它们体现在不同群体所患的疾病以及这些群体对药物的反应上。

衡量这些差异并非以另一种方式复活种族,而是强调历史在塑造医学遗产中的作用。寻求健康遗传学解释的研究人员必须探索DNA记录中记载的事件。在关于非洲裔美国人的第一篇文章中,遗传学家乔治亚·邓斯顿指出,非洲拥有最丰富的DNA多样性,因为它是人类最古老基因的所在地。非洲人及其在美国的近期后代可能掌握着其他人群所不具备的抗击疾病的线索。

第二和第三篇文章将基因猎人带入更孤立和同质的人群——欧洲大陆顶部的芬兰人和亚利桑那州和新墨西哥州的美国原住民。

未来,医生将检查个体的基因图谱,而非人群的。如果不是因为旧有的种族污名,了解个体如何融入基因相似人群的道路会更顺畅。在《发现》系列中的三个群体中,有两个是少数民族,他们对可能进一步刻板印象的基因研究保持警惕。过去,当人们被划分为不同种族时,科学并非无辜的旁观者。