1975年,哈佛大学生物学家E. O. 威尔逊出版了《社会生物学》,这可能是自《物种起源》以来对进化理论最强有力的修正。达尔文的自然选择理论设想了一个个体争夺优势地位的残酷世界。威尔逊提出了一个新的视角:他认为,社会行为通常是物种基因编程的结果,以帮助它们生存,利他主义——为他人利益而牺牲自我的行为——已根植于它们的基因之中。

在达尔文选择的背景下,这种无私的行为几乎没有意义。如果你为了另一个人牺牲生命,从而消灭了自己的基因,那么进化的引擎难道不会就这样绕过你吗?威尔逊通过借鉴亲缘选择理论来解决这个悖论。根据这种思维方式,“利他”个体能够取得胜利,是因为它们与亲属共享的基因得以传递。由于整个群体都包含在少数个体的基因胜利中,因此互助利他现象被称为“包容性适应度”。到20世纪90年代,它已成为生物学、社会学甚至通俗心理学的核心概念。

因此,当威尔逊在去年8月宣布放弃他曾大力推广的理论时,科学界一片哗然。他和两位哈佛同事马丁·诺瓦克(Martin Nowak)和科琳娜·塔尼塔(Corina Tarnita)在《自然》杂志上报道称,包容性适应度的数学模型在仔细审视下被证明是站不住脚的。新的研究表明,为了保护亲属基因而牺牲自我的行为并不能驱动进化。用人类的话来说,家庭并不像想象的那么重要;利他主义的出现是为了保护社会群体,无论他们是否是亲属。威尔逊说,当人们相互竞争时,他们是自私的,但当群体选择变得重要时,人类社会特有的利他主义就会发挥作用。我们可能是唯一足够智能的物种,能够平衡个体和群体层面的选择,但我们离完美还差得很远。不同层面之间的冲突可能会产生我们物种的伟大戏剧:联盟、爱情和战争。

您在1975年出版《社会生物学》时,面临着巨大的阻力,尤其是关于人类天性是基因决定的这一观点。现在,您的同事们却在捍卫您书中一个关键论点——亲缘选择,而您却试图将其推翻。您如何看待您领域内的这种态度转变? 很有趣,不是吗?但我不太确定我在《社会生物学》中对亲缘选择的态度发生了多大的转变。如果你看看开篇几页,我曾画了一张图,展示了未来的社会生物学将如何构建。1975年,亲缘选择只是其中一个小而有趣的部分,但《社会生物学》的范围远远不止于此。它涉及人口统计学:群体如何形成,如何竞争,沟通如何演变。这些与生态学和群体遗传学一起,共同构成了一个解释社会行为起源的框架。

然而,一代社会生物学家围绕亲缘选择的理念开展了研究。这是怎么发生的? 他们被亲缘选择所吸引,因为它似乎有数学基础。它看起来很扎实,很吸引人。它很光鲜。

您的新论文指出,亲缘选择的数学基础——汉密尔顿不等式——是行不通的。为什么不行? 当我们深入分析它的假设——当我们询问它在什么条件下才成立时——它只适用于地球上实际不存在的非常有限的一组参数。事实证明,包容性适应度是一个无法获得的虚幻指标。

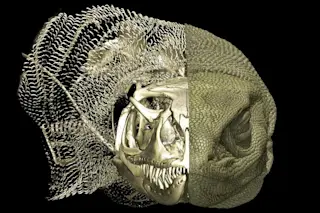

如果包容性适应度是错误的,您如何解释“真社会性”——即个体降低自身繁殖能力,而是抚养他人的后代? 事实证明,在进化过程中,只有达到一个条件,真社会性才会出现:父母必须在可防御的巢穴资源充足的范围内抚养他们的后代。从独居生活到包含可防御巢穴的生活,可以在一次进化步骤中完成——一次基因改变。这颠覆了包容性适应度的概念,因为基因改变和社会行为是先发生的。亲缘关系是其的**结果**,而不是原因。

这些想法在自然界中是如何体现的? 让我们以有“帮手”在巢穴里的鸟类为例。包容性适应度的支持者指出,幼鸟留在家里帮忙的程度与其与父母及彼此的亲近程度之间存在相关性。但幼鸟只是照顾它们的大家庭,直到它们自己组建家庭。类比来说,大学毕业后你可能会留在家中照顾年幼的弟妹,但这并非出于对他们的亲情。而是因为这在经济上是划算的,直到你找到工作并搬出去。这些研究人员在他们的研究中不经意地没有提到的是,在某种重要的方式上,包容性适应度的案例相当罕见。每种鸟类都生活在一个巢址和领地非常稀少、幼鸟很难获得的地区。