四十年前,哲学家希拉里·普特南描述了一个著名且令人恐惧的思维实验:一个被疯狂科学家从人类头骨中取出并刺激神经末梢的“缸中之脑”,从而制造出一切如常的幻觉。这个没有身体的意识在一种似乎出自《黑客帝国》的状态中继续存在,看到和感受到一个并不真实的世界。

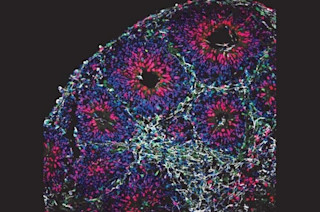

虽然这个想法在 1981 年纯属科幻,但如今已不再遥不可及。在过去十年里,神经科学家开始利用干细胞培养人工大脑,称为大脑类器官——一种方便的替代品,可以绕过研究真实大脑的实际和伦理挑战。

人工智能大脑的兴起

随着这些模型的改进(目前它们是豌豆大小的简化模型),它们有望在神经系统疾病的诊断和治疗方面取得突破。类器官已经增进了我们对自闭症、精神分裂症,甚至寨卡病毒等疾病的理解,并有望阐明许多其他疾病。然而,它们也引发了一些令人不安的问题。

阅读更多:这些微型“大脑”有望揭示人类思维的奥秘

类器官研究的核心存在一个两难困境:这些替代品必须与真实大脑相似才能产生有助于改善人类生活的见解;但越是相似——也就是说,越接近意识——就越难证明将其用于我们自身利益的目的的正当性。

“如果它看起来像人脑,行为也像人脑,”斯坦福大学法学教授亨利·格里利在 2020 年发表于《美国生物伦理学杂志》的一篇文章中写道,“那么在哪个点上我们必须像对待人脑——或人——那样对待它?”

人工智能大脑与意识问题

为此,科学家、生物伦理学家和哲学家们正在应对一系列超现实的困境:一旦我们创造出这些奇特的实体,我们应该给予它们什么样的道德考量?我们如何平衡类器官的潜在伤害与其对人类的巨大益处?我们甚至如何知道我们是否在伤害它们?

问题的一个重要方面是我们无法回答最后一个问题——没有明确的方法来判断类器官是否在受苦。人类和动物利用身体来沟通痛苦,但一团神经元没有与外部世界建立联系的手段。

格里利,他专攻生物医学伦理,在他的 2020 年文章中 grimly put it:“在缸里,没人能听到你的尖叫。”

阅读更多:昆虫有感情和意识吗?

尽管研究人员已经识别出意识的神经相关物——标志着意识体验的大脑活动——但不能保证这些相关物在类器官中与在人类中相同。杜克大学法学教授妮塔·法拉哈尼和另外 16 位同事在 2018 年的一篇《自然》论文中解释了这种困难。

“在不了解意识是什么以及它需要哪些构成要素的情况下,”他们写道,“可能很难知道在实验性大脑模型中要寻找哪些信号。”

根据一些实验,人工智能大脑似乎已经处于意识的边缘。2017 年,哈佛大学和麻省理工学院的一个科学家团队在向类器官的光敏细胞照射光时记录了大脑活动,表明它能够对感官刺激做出反应。但这类实验并不能——实际上也无法——证明类器官具有与我们观察到的行为相对应的任何内在体验。(另一个令人不安的思维实验,“哲学僵尸”,强调了这样一个事实:即使我们相信其他人有意识,最终也是一种信仰。)

透过类器官的眼睛看世界

去年,一群日本和加拿大的哲学家在《神经伦理学》杂志上完全绕开了那个棘手的问题。根据他们的“预防原则”,我们应该采取谨慎的态度,简单地假设类器官具有意识。这让我们超越了“它们是否拥有意识”这一棘手的难题,然后我们可以考虑“它们可能拥有哪种意识”——这本身也是一个棘手的问题,但可能比第一个问题更有价值。

研究人员认为,我们应该如何对待类器官取决于它们能够体验什么。特别是,它取决于“效价”,即事物是愉快的还是痛苦的感觉。意识本身并不要求道德地位;有可能某些形式的意识并不伴随痛苦。没有伤害,就没有过错。

阅读更多:我们如何知道人工智能何时具有感知能力?

但哲学家们认为,一个生物与我们越相似,它的体验就越可能与我们相似。那么类器官在光谱上的位置在哪里呢?很难说。它们拥有我们神经结构和发育的重要方面,尽管目前最先进的类器官基本上是特定大脑区域的微小片段,缺乏产生人类感知能力的海量互联网络。大多数类器官只有 300 万个细胞,而我们有 1000 亿个,而且没有血管提供氧气和营养,它们无法进一步成熟。

尽管如此,科学家们已经能够连接独立生长的类器官,每个类器官代表一个不同的脑区,从而实现它们之间的电信号交流。随着这些“组装体”及其孤立的组件变得越来越复杂,它们有可能拥有某种“原始”体验。例如,上面提到的光敏类器官可能会模糊地感知到一道闪光,然后回到黑暗,即使这件事不会引起任何想法或感觉。

事情变得更加离奇,也与伦理困境更加相关。如果视觉皮层的模型能够产生视觉体验,那么类比地,边缘系统的模型(在情感体验中起关键作用)可能会感受到原始的情感。随着意识的提升,也许一个模型潜在的自我反思的大脑网络可能会意识到自己是一个独立的存在。

人工智能大脑的伦理框架

哲学家们很快指出,这都只是猜测。即使类器官最终发展成为成熟的大脑,我们也对意识的起源知之甚少,以至于无法确定神经组织在如此陌生的环境中是否会以相同的方式运作。虽然最简单的解决方案是暂停这项研究,直到我们更好地理解大脑的运作方式,但暂停可能会付出代价。

事实上,一些观察家认为,不继续进行类器官的研究是违背伦理的。法拉哈尼在与她的《自然》研究相关的播客中说,“这是我们能够缓解由神经系统和精神疾病引起的大量人类痛苦的最佳希望。”她认为,通过建立适当的指导方针,我们可以在不牺牲医疗进步的情况下解决类器官的福利问题。

2021 年,牛津大学哲学家朱利安·萨瓦莱斯库(Julian Savulescu)和莫纳什大学哲学家朱利安·科普林(Julian Koplin)提出了这样一个框架,该框架在一定程度上基于现有的动物研究方案。除其他事项外,他们建议创造尽可能少的类器官,仅使其达到满足研究目标所需的复杂程度,并在预期收益值得潜在伤害时才使用它们。

阅读更多:人工智能与人脑:它们有多相似?

过去几年里,已有几项更引人注目的努力来理清类器官研究的伦理影响。2021 年,美国国家科学院、工程院和医学院就此主题发布了一份长篇报告,美国国立卫生研究院通过其 BRAIN Initiative 资助了一个类似的持续项目。

大脑类器官的不确定性触及了一些我们能够提出的最深刻的问题——有意识、活着、成为人类意味着什么?这些都是古老而紧迫的问题。但鉴于这被称为“即将来临的伦理困境”,它们显得尤为紧迫。

法拉哈尼说,即使类器官意识的可能性遥不可及,“仅仅是它遥不可及而不是不可能,就创造了我们现在需要进行对话的必要性。”