来源:《美国非裔群体的混合非洲血统特征表征》我倾向于不纠缠于最新的种族与智商之争,因为我没有太多时间,而且这里的核心读者可能从我这里得不到新信息,因为这不是一个热门新研究领域。但这并不意味着全世界都在沉默,我认为也许我参与到安德鲁·萨利文(Andrew Sullivan)和塔-内西西·科茨(Ta-Nehisi Coates)之间的讨论中对人们来说会很有用。我的主要担忧是,两位文学知识分子正在就一个跨越人文科学和科学的复杂话题进行争论。塔-内西西作为一位研究历史的人,自信地认为他可以否定种族人口结构分类的效用,因为他说,“实际上并不存在一个连贯、固定的种族定义。” 我实际上更像是个历史爱好者而非数学爱好者,不是因为我比数学更爱历史,而是因为我数学不好。我甚至读过《高加索种族的兴衰》(The Rise and Fall of the Caucasian Race)和《白人史》(The History of White People)(以及像麦迪逊·格兰特(Madison Grant)这样的老种族理论家的传记)。所以,我对塔-内西西的领域并非完全无知,但我认为,那些收藏旧文本的人最好能稍微熟悉一下自然科学的严谨形式。在关于这个话题的帖子中,塔-内西西反复提到美国非裔群体在身体类型和血统上的真实多样性,尽管他含蓄地承认了共同的、占主导地位的历史。

但今天,借助基因组学方法,我们对美国非裔群体血统的分布有了更清晰的认识

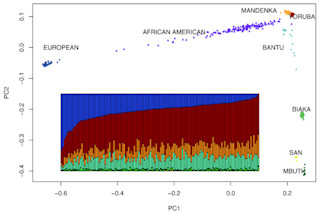

。上图来自2009年的一篇论文《美国非裔群体的混合非洲血统特征表征》(Characterizing the admixed African ancestry of African Americans),该研究涉及94名来自不同地理区域的非洲人,136名美国非裔,以及38名美国白人。他们分析了每人45万个遗传变异(SNP)(人类基因组中有超过1000万个SNP)。显然,个体和群体之间存在遗传关系,这取决于个体基因组中碱基对(A、C、G、T)变异的模式,但当涉及数十万个标记时,并没有合理的方法“凭肉眼”理解这一点。作者使用了两种简单的方法来推断数据集中的聚类。首先,您看到一个PCA图。这种方法是提取数据集中标记的独立变异维度。这些维度按照它们能解释的变异量进行排序(按惯例,第一维度解释最多,第二维度解释第二多,以此类推)。每个维度都可以被认为具有与其解释力成比例的值。然后,每个个体根据其与其他个体之间的关系,在维度上有一个数值位置。当您使用多个维度并进行几何转置数据时,您很快就会发现群体结构从数据集中显现出来。请注意,上面的第一变异维度(PC1)将欧洲人与所有非洲人群分开。第二变异维度(PC2)将非洲的狩猎采集群体与农耕群体分开。尽管曼登卡人(Mandenka)来自塞内加尔,约鲁巴人(Yoruba)来自尼日利亚,位于传统上称为西非的两端。这被认为是抵达美国的非洲奴隶的主要来源。一旦这些奴隶来到美国,其中一些人与美国白人有了孩子。事实证明,美国非裔群体的平均非洲血统贡献约为80%,其余大部分是欧洲血统(也有一些美洲原住民血统,但不多)。事实上,这与系谱学家产生的估计非常接近。这些方法的一致性令人宽慰,因为根本现象是相同的。请注意,在PCA图上,没有一个美国非裔落在曼登卡-约鲁巴人的聚类中。这是因为几乎所有非近期移民的非洲后裔的美国非裔都拥有白人血统。考虑到他们的大多数祖先在革命战争前就居住在美国殖民地,这是完全合理的。在后来的几代人中,混合事件会渗透到整个谱系树中。美国非裔群体的分布几乎完美地介于西非人群和美国白人群体之间。观察到当您接近美国白人群体时,密度似乎在减小。现在我们可以转向第二种可视化技术。虽然PCA并没有对群体结构提出任何假设(它只是由于某些个体通过其共同祖先共享的历史而从遗传变异中“显现”出来),但第二种方法是“基于模型”的,即作者假设七个祖先群体来匹配美国非裔群体可能衍生的七个群体。在某种程度上,这是在操纵游戏;如果你强迫该方法挤出特定数量的群体,它可能会表现奇怪。但在这种情况下,我们有先前的期望,所以这个数量的群体并非不合理。上面的每个条形图代表一个美国非裔个体,每种着色份额代表一个祖先元素。与PCA结果相比,这种方法的重复性几乎完美。该样本中非洲血统的平均量子约为80%。而且,您更清晰地看到了美国非裔群体中欧洲血统的变异。不到10%的美国非裔像巴拉克·奥巴马(Barack Obama)那样,拥有至少50%(或更多)的欧洲血统。非洲血统排除了狩猎采集群体,这是合理的,因为奴隶来自东部的刚果(其中一些是班图人)一直到西部的塞内加尔。

全国有色人种协进会(NAACP)的首位黑人主席塔-内西西用全国有色人种协进会(NAACP)首位非洲裔美国人主席沃尔特·怀特(Walter White)的形象来说明黑人身份的灵活性。这确实表明,没有特别有用的固定定义的种族。但这是一种误解,生物科学充满了例外和边界条件,并以一种工具性视角为特征。以上数据表明,自我认同的美国非裔群体具有*某些*非洲血统,但超过90%的人非洲血统超过50%。沃尔特·怀特有五个黑人曾曾曾祖父母和27个白人曾曾曾祖父母,他的非洲血统几乎肯定不到20%。

今天仍然存在这样的人,但他们并不典型,也不能反驳美国非裔群体*绝大多数*是非洲血统这一现实

。从生物学的科学角度来看,不存在最终和根本的分类事实。只有有用的想法和概念来阐述和探索自然世界的客观现象。《物种概念》(Species Concepts)的辩论很好地展示了这一现实,即使是物种也可能是有争议的。但辩论往往沿着学科界限展开。更多的生态科学家似乎倾向于生态物种概念,而进化遗传学家则更倾向于生物物种概念。这是因为他们选择最适合其目标的框架。这并非“后现代”,因为它否定现实。相反,我们正在争论我们用来捕捉现实现象本质的思想,以便在适合符号表示(无论是用数学还是语言)的紧凑语义关系中。在生物学系统化时代之前,人类确实尝试过自我分类。通常他们会看一些有信息量的特征。例如,中国人称南亚人和东南亚人为“黑人”,不是因为他们认为他们是非洲人,而是因为他们有棕色或深棕色的皮肤。同样,阿拉伯民族志学者区分北部粗壮的民族,南部黑色的民族,以及东部黑色的民族(印度人)。等等。这几乎肯定是源于我们天生的认知“民间生物学”。我的意思是,我们人类倾向于对生物进行分类。为什么这是适应性的,显而易见。当人类遇到与他们以前熟悉的事物相似的新生物时,他们只是将这些新生物重新归类为熟悉事物的变体。例如,袋狼(Tasmanian Tiger)不是老虎,甚至不是有袋类哺乳动物。但由于趋同进化,它看起来像有袋类食肉动物。类似地,当欧洲人第一次遇到新大陆上直发棕色皮肤的原住民时,他们称他们为“印第安人”,这是旧大陆上的一种直发棕色皮肤的人群。当他们遇到太平洋西部深黑、卷发的人时,他们认为他们与非洲人有某种关系,这些人就成了“美拉尼西亚人”(意为“黑岛人”)。科茨提到的第二种人类本能是我们的倾向是形成群体,并以区别于“他者”的内部认同叙事来凝聚在一起。在古代世界,这些群体间的划分会通过口音、服装和纹身来标记。在近代世界,它们会与宗教或国籍相关联。这里涉及的动态是:

基因上极其接近、赤身裸体时无法区分的群体,不得不产生显眼的文化标记。

在古代希伯来人的例子中,你可以认为割礼正是那种即使赤身裸体也能得以保留的标记!* 这并不意味着相邻的小型社会之间*没有*可检测的基因差异;毕竟,今天在欧洲的村庄之间就存在可检测的基因差异。但由于一些特定的进化原因(相对于群体间的遗传变异,群体内的变异更大),很可能在群体间的竞争中,文化力量压倒了生物学,并决定了身份。这两个参数都源于我们作为狩猎采集者以小型群体生活为特征的深层历史。下一个力量则更为近期,且具有历史偶然性。如我上面所说,非欧洲人和前现代人对大陆规模的种族概念模糊不清。古典希腊人甚至区分了各种棕色皮肤的人,北部的埃及人和印度人,以及黑色的 Ethiopians 和南部的印度人。早期探险家抵达新大陆时将原住民称为印第安人,而不是中国人或非洲人,这表明了对全球多样性的认识(相比之下,英国人称澳大利亚原住民为黑人)。英国人第一次作为臣子来到莫卧儿大帝的印度时,区分了该次大陆上不同的种族。黑皮肤和棕皮肤的土著,以及一部分白皮肤的精英(西亚波斯人和土耳其人)。这种情况随着时间的推移而改变,尤其是在1800年后,欧洲霸权时代和系统科学的兴起催生了那种种族民族主义,为我们对种族的普遍理解奠定了背景。而前现代的民间生物分类粗糙,但通常在一定程度上是准确的,白人至上的时代却产生了一种有些精神分裂的、既精确又夸张的科学。我的意思是,正式成为科学的尝试导致了大量的分类和等级划分。然而,白人至上的现实催生了一种统治的分类法,将所有有色人种聚合到一个模糊的整体中。也许这两种相互制约的趋势解释了准固定的种族特征与奇怪地弹性的“他者”(非白人)定义的并列存在。很少有现代人同意洛斯罗普·斯托达德(Lothrop Stoddard)的《有色人种的浪潮反对白人世界霸权》(The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy)的观点,但许多人却暗含地接受了白人和“有色人种”联盟的框架。所以,你看,有一个反映深层历史的潜在生物学现实。它可能不真实或不准确,但它是一致和连贯的。然后,有我们天生的能力,使我们倾向于将人类分类为各种类型,以适应生存目的。最后,有历史偶然的事件,扭曲了我们对分类的看法,以直接适应权力关系。但等等,还有更多!

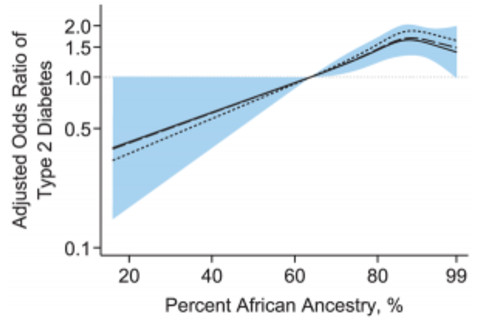

患有糖尿病的美国非裔,非洲血统越多,患病风险越高。上述生物学方面侧重于血统和历史。但这并非学术细节。一个民族的历史会影响其基因组,其基因组会影响其性状和疾病的性质。由于不同群体之间的差异,具有医学目的的统计遗传学家通常会将数据集限制在某一群体内的个体。而且,在像美国非裔这样的混合群体中,疾病风险会因基因组比例而异。虽然一个非洲血统占60%的人可能觉得和非洲血统占80%的人一样是非裔美国人,但在疾病易感性方面存在差异。不存在一个柏拉图式的完美类别,有理想的用途。相反,我们摸索前进,使用适合当前时刻的启发式方法和框架。当我们忽视问题的多层面性质时,我们就会迷失方向。* 尽管许多邻近民族也实行割礼,所以这更多的是一个传说的例子,而不是实际意义上社会文化层面的功能性特征。