泰隆·海耶斯在以白人为主的生物学领域中脱颖而出,而他的肤色还不是主要原因。用他自己的话说,海耶斯与常态有几个标准偏差。在加州大学伯克利分校,他穿着尼龙短裤和橡胶人字拖在实验室里穿梭,一只耳朵戴着金环,胡子编成两根顽皮的尖角。除去他四英寸浓密而挺立的头发,海耶斯身高刚过五英尺,面容光滑,眼神温暖。他开着一辆散落着人类、两栖动物和爬行动物碎屑的卡车。他把零用钱放在婴儿袜里。“嘿,怎么了?”他会对任何人说,无论是美国总统还是普通人。他说他无法不拘小节。“泰隆只能是泰隆。”

35岁的海耶斯是伯克利大学的教授,自1994年以来一直在那里教授人类内分泌学。他的研究主要集中在青蛙,他饲养着大量的青蛙。青蛙是研究荷尔蒙如何影响身体发育的便捷研究对象。它们从卵到蝌蚪再到成蛙的转变是迅速的,而且肉眼可见。由于皮肤渗透性强,青蛙特别容易受到太阳辐射或除草剂等环境因素的影响。这种脆弱性最近比他的外表更受到关注。

这场争议始于五年前,当时一家名为先正达(Syngenta)的公司要求海耶斯对其产品莠去津进行安全测试。先正达是全球最大的农业综合企业,仅2001年就销售了63亿美元的农作物相关化学品和其他产品。莠去津是美国使用最广泛的除草剂。为了测试其安全性,海耶斯将微量这种化合物放入他饲养非洲爪蛙的水箱中。当青蛙完全长大后,它们看起来很正常。但当海耶斯仔细观察时,他发现了问题。一些雄性青蛙长出了多个性器官,有些则同时拥有卵巢和睾丸。还有一些雄性青蛙的喉部萎缩,这对于一只一心想求偶的青蛙来说是一种严重的障碍。莠去津显然在浓度仅为环境保护局饮用水安全水平三十分之一的情况下就导致了雌雄同体现象。

第二年夏天,海耶斯装载了一辆载有500个半加仑水桶的冷藏18轮卡车,带着他的学生们向东驶去。他在印第安纳州的一个农场、怀俄明州的一条河流和犹他州的一个池塘附近停下,装了18000磅水,然后返回伯克利。他解冻了冰冻的水,将其倒入数百个独立的水箱中,并放入了沿途收集的数千个豹纹蛙卵。为了了解野外青蛙是否表现出雌雄同体现象,海耶斯解剖了来自多个地点的幼蛙。为了查看青蛙作为成体是否易受影响,以及这些影响是否可逆,他在它们发育的不同阶段让它们接触莠去津。

海耶斯于去年四月在《美国国家科学院院刊》上发表了他的第一批发现。十月,他在《自然》杂志上发表了第二批发现。两次媒体都有些疯狂。这两项研究都显示了同样引人注目的结果:40%的雄性青蛙变得雌性化;80%的青蛙喉部萎缩。从含有莠去津的地区收集的野生青蛙也显示出相同数量的异常。这种化学物质也会影响人类吗?答案的开端可能正在浮现。路易斯安那州一家生产莠去津的工厂的工人现在正在起诉他们的雇主,称他们患前列腺癌的可能性是路易斯安那州普通居民的九倍。

在伯克利谷生命科学大楼内,海耶斯走向一扇双开门,像狗一样抬起大腿,靠向墙壁。门对准他口袋里的安全卡,然后向着空荡荡的走廊敞开。现在是早上7点,但海耶斯今天早上4点半就来了,当时他来“制水”——在他拥挤的地下室实验室里混合化学鸡尾酒,饲养着3000只豹纹蛙。他熟练地将蟋蟀——青蛙的早餐——从一个塑料袋中抖入数十个水箱。在另一个架子上,蝌蚪在一些熟食杯中游动,而同时拥有尾巴和腿的变态蛙则在另一些杯中游动。逃脱的蟋蟀在房间里四处乱窜。彩色的胶带装饰着每个水箱,每种颜色代表着一种特定的化合物混合物。在这项四盲实验中,海耶斯和他的助手都不知道他们到底在测试什么。除了臭名昭著的“红黄红”。

我们窥视着可疑的水箱。“它们看起来不太好,不是吗?”海耶斯说,熟练地一弹手指,拂掉脖子上的一只蟋蟀。青蛙无精打采。它们的头以一种令人毛骨悚然的角度倾斜着。“我们放入这种混合物中的所有东西都在一周内死亡了,除了那些已经适应了这种环境的青蛙。所以我不得不查一下。”密码本说,“红黄红”是春季从内布拉斯加州玉米地流出的混合物。“这些青蛙比平均水平多花了一个月才变态,而且它们比平均水平小,”海耶斯说。“这不对:通常更长的变态期意味着更大的青蛙。”他倒入了另一顿蟋蟀餐,然后说出了关键点:“这种来自玉米地的混合物比那里饮用水中的剂量还要低。”

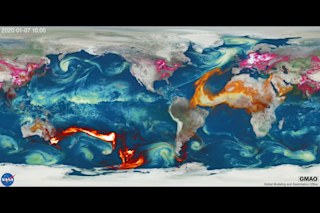

海耶斯知道,这个问题远远超出了玉米地附近的青蛙。据哈佛大学生物学家、两栖动物种群下降问题特别工作组负责人詹姆斯·汉肯(James Hanken)称,“至少有三分之一到一半的现有两栖动物物种正在走向衰落和灭绝。”研究人员对大量死亡现象提出了许多解释:寄生虫攻击、暴露于辐射或紫外线、真菌感染、气候变化、栖息地丧失、与外来物种的竞争以及杀虫剂。莠去津在全球80多个国家使用,主要用于玉米和高粱田。海耶斯想知道,通过干扰青蛙繁殖,它是否可能是问题的一部分?

莠去津是一种合成化学品,属于三嗪类除草剂。它的技术名称是2-氯-4-乙胺基-6-异丙胺基-1,3,5-三嗪。在美国,农民每年施用大约6000万磅莠去津。几乎所有这些最终都会在环境中降解,但通常在重新施用之前不会。美国环保署允许饮用水中莠去津的含量最高为十亿分之三。每年,当水流入密西西比河流域时,它们在到达墨西哥湾之前会积聚120万磅莠去津。就像工厂烟囱冒出的烟一样,农药会跨越国界。莠去津分子很容易附着在灰尘颗粒上:研究人员在云、雾和雪中都发现了它。在爱荷华州,雨水中莠去津的含量已记录到十亿分之四十。根据美国地质调查局的数据,即使在不使用该化合物的州,莠去津也污染了井水和地下水。“很难找到一个不含莠去津的环境,”海耶斯说。在瑞士,莠去津被禁止使用,但在阿尔卑斯山中其含量仍达到十亿分之一。海耶斯说,这仍然足以使一些雄性青蛙变成雌性。

海耶斯从地下室实验室走出来,语速很快。一个小时后,他开车去孩子们的学校时也会语速很快,在附近餐馆吃饭时也会语速很快,打字发邮件时也会语速很快。“午饭后我会平静下来,”他承诺道。“我们认为它是这样运作的。睾酮是雌激素的前体。在雄性青蛙体内,它使它们的喉部和声囊发育。但是,在青蛙体内,莠去津会激活一种基因,产生芳香化酶,将睾酮转化为雌激素。通常,雄性不会产生芳香化酶;它是沉默的。在这些雄性体内,雌激素会诱导卵巢、卵子和卵黄的生长。”我们走到双开门前,海耶斯再次抬起大腿。“所以发生了两件事:青蛙失去了雄性特征,同时也雌性化了。”那那些获得额外雌激素的雌性呢?“不会发生,”海耶斯说。“有一个反馈机制。过量的激素会减少对卵巢的刺激,从而切断其雌激素的产生。”因为是激素而不是基因调节生殖器官的结构,脊椎动物在早期发育过程中特别容易受到环境的影响。青蛙在变态前最容易受到影响。不幸的是,这种变化发生在春季,那时水体中莠去津的含量达到峰值。“只需一次施用就能影响青蛙的发育,”海耶斯说。

世界野生动物基金会的高级科学家西奥·科尔伯恩(Theo Colborn)在环境内分泌干扰化学品研究上投入了近15年,她称海耶斯的工作是一项突破。“在其他发育生物学家采取广泛、传统方法的时候,他却将长期影响考虑在内,”她说。“没有人像他那样研究组织学。每个人都如此执着于青蛙的肢体畸形,以至于他们忘记了其他影响。他的工作可能解释了为什么青蛙正在消失。”

海耶斯一直喜欢青蛙。他在南卡罗来纳州哥伦比亚市郊区的一个简朴的砖房社区长大。这个社区的沼泽地已经排干,但蛇、乌龟和两栖动物仍然很多。海耶斯跟着它们,学习它们的习性。青少年时期,他在自家后院挖了一个池塘,希望能繁殖乌龟。他还养蜥蜴。他父亲从他铺地毯的房子里给他带来了一箱箱《国家地理》杂志。这个男孩把它们都读完了。“这些杂志是这一切的开始,”罗密欧·海耶斯说。“那时他就知道他想成为一名科学家。”海耶斯家里的电视总是开着,甚至吃饭时也是,泰隆特别关注自然专题节目。他开始约会后,会带着女朋友去九英里外的康加里沼泽。年轻的女性以为他另有打算,但他的动机始终如一:他想帮忙抓青蛙。

六年级后的那个夏天,海耶斯自学了打篮球。“那是我知道的黑人上大学的唯一途径,”他说。高中时他练习摔跤,为了控制体重而与甲状腺功能减退作斗争。他被流行歌星Prince迷住了,穿着花哨的衬衫和天鹅绒夹克,连续五年获得“最佳着装学生”奖。“我想要一个耳环,但我母亲禁止了,”他说。抵达大学几天内,他自己就打了耳洞。(如今,海耶斯开会时会穿西装打领带。“但那是一种真正的‘黑衣人’式西装,”一位前学生说。“而且他还戴着瓜皮帽。”)

地理和家庭环境限制了期望。海耶斯的父亲是他家族中第一个上高中的人。海耶斯从未听说过学术奖学金;他从未认识任何离开南卡罗来纳州上学的人。但是他高的PSAT分数给他家带来了一叠招聘信。他写了一份关于他对犰狳生物学兴趣的个人陈述,然后寄给了哈佛大学。这是他申请的唯一一所学校。“我是在《绿色农场》上听说的,觉得它一定不错,”他说,语气中没有一丝讽刺。

拿到剑桥大学奖学金后,海耶斯原以为自己会成为一名医生。后来他开始与生物学家布鲁斯·沃尔德曼(Bruce Waldman)合作研究蟾蜍的亲属识别。沃尔德曼认识到海耶斯提出具有挑战性研究问题的天赋以及他在野外和实验室的技能。他对待这名大一新生就像对待研究生一样。很快,海耶斯就开始研究环境对蝌蚪变态的影响。“我意识到一个喜欢我所做之事的人可以以此谋生,”海耶斯说。“我看到了整个画面逐渐成形。”然而,他的背景并没有为哈佛的社会和学业压力做好准备。“哈佛的大多数黑人学生都来自私立学校,”海耶斯说。“他们知道发生了什么。他们的父母在那里上过学。他们在春假时飞去百慕大。”海耶斯感到格格不入。他没有加入任何校园团体,把所有时间都花在实验室里。“那是唯一让我感到自在的地方,”他说。“我有四门期末考试要复习,不知道如何安排时间。我无法从父亲那里得到建议。”他的成绩下降了,并被列入学业观察期。海耶斯差点在那时退学,但沃尔德曼和他后来结婚的女友凯西·金(Kathy Kim)说服他坚持下去。1989年,他以系荣誉毕业,并搬到伯克利,在那里他24岁时获得了博士学位。

“你觉得泰隆现在很狂躁,你应该看看他那些年,”美国环保局生殖毒理学研究科学家奈杰尔·诺列加说。在伯克利,海耶斯的体重在六个月内从135磅暴增到260磅。为了恢复体形,他每天跑步18英里,经常推着婴儿车里的婴儿。他可以几天不睡觉,然后只睡几分钟就设闹钟响。他正在自己身上进行一场变形实验。

他也把学生们逼到了极限。实验室助手们被他的活力所吸引,却也筋疲力尽、沮丧不已。“那段日子很难熬;我们几乎看不到天日,”罗杰·刘(Roger Liu)说,他大部分时间都在海耶斯的实验室里待了近十年。他们的实验结果遥遥无期,以至于他们失去了目标。尽管如此,他们仍然爱海耶斯。“泰隆把本科生当研究生,研究生当博士后对待,”诺列加说,这与海耶斯对沃尔德曼的评价不谋而合。“你可以向他提出任何要求。”当海耶斯发现早上6:30的实验室会议出勤率下降时,他凌晨2点开始烘焙,以吸引学生。当他担心学生们在黑暗中步行去实验室时,他会在凌晨4点去接他们,用聚光灯照亮他们的窗户叫醒他们。

从一开始,海耶斯的实验室就吸引了少数族裔学生,并很快成为该系最多样化的实验室。整合生物学系只有3%的黑人,在其历史上只培养了四名黑人博士。(诺列加就是其中之一。)现在,他的讲座班级中近20%是黑人。海耶斯说他专注于挑选需要培养的有才华的学生。本学期的研究人员来自越南、印度、巴基斯坦、泰国、突尼斯、墨西哥、危地马拉、加拿大和美国。“也许少数族裔学生认为他们会和我建立某种联系,”海耶斯耸耸肩说。或者,也许他们欣赏他对科学的整体方法。他经常带着两个孩子——10岁的泰勒和7岁的卡西娜——一起去实验室,他用同样的父爱眼神关注着他的学生。“实验室就像一个家庭,”刘说,“爸爸会生气,兄弟姐妹会吵架,但我们很快乐。”

去年,在系里的毕业典礼上,学生们起立为海耶斯鼓掌。今年春天,他获得了文理学院杰出研究指导奖;一周后,他又获得了杰出教学奖。“泰隆揭示了科学与艺术和音乐一样,是近亲繁殖、有缺陷且充满政治色彩的,”诺列加说。“但他仍在为追求其光明灿烂的真理而奋斗。他将这一切都展现出来,你会发现这一切仍然值得。”

即使先正达公司出了那么多怪事。

像所有化工厂一样,先正达必须对其产品进行安全测试,然后美国环保局才会批准它们。该公司于1997年找到海耶斯,因为他在激素和两栖动物方面有经验:他开发了一种检测方法,在这种方法中,暴露于雌激素模拟物的青蛙会从绿色变为红色。“这是一个运用我研究成果的机会,”海耶斯说。“而且,没有多少实验室能像我这样,能够出行收集卵子、建立殖民地并进行繁殖。我有一个大实验室,有很多人愿意把3000只青蛙从水箱移到熟食杯中。”

海耶斯说,2001年8月,当他告知先正达莠去津在低剂量下的负面影响时,该公司对他的数据避而不谈。“他们告诉我,‘这不是你合同规定的工作。我们不承认你的工作,’”海耶斯说。“我把所有原始数据都寄给了他们,他们又通过联邦快递寄了回来。”德州理工大学环境毒理学家、先正达莠去津测试小组负责人罗纳德·肯德尔坚称,海耶斯只向小组报告了青蛙喉部萎缩的情况,而没有报告其雌雄同体现象:“我们直到11月下旬的一次激素会议才了解到性腺效应。”海耶斯没有对他的发现保持沉默,而是终止了合同并重复了他的实验。在他预定与美国环保局分享数据的前一周,他收到了500个计算机病毒。

海耶斯终止合同后,先正达资助肯德尔在德州理工大学的一些同事重复这项工作。他们在海耶斯测试的莠去津水平下几乎没有产生雌雄同体。德州实验室的条件与伯克利地下室的条件不同。例如,德州实验者在玻璃而不是塑料水箱中饲养青蛙,密度更高,温度更低,喂食方式也不同。“但是,如果效应是稳健的,正如海耶斯所声称的那样,那么在稍有不同的条件下也应该能够看到它,”德州理工大学团队的比较内分泌学家詹姆斯·卡尔说。海耶斯指责德州团队在莠去津水平不受控制的水箱中饲养不健康的青蛙。“他们的动物营养不良,过于拥挤,”他说。“如果动物发育不正常,你怎么能判断它们的性腺是否畸形?”作为回应,德州团队起草了一份18页的辩护,海耶斯则以自己的22页回应。德州团队表示,很难比较他们的动物与海耶斯的动物的健康状况,因为他没有报告孵化成功率、死亡率、存活率和其他数据。海耶斯回应道:“他们从1999年以来就拥有我的所有协议和标准操作程序信息。他们批准了这项工作。他们甚至参观了我的实验室。”

当科学家们争论不休时,先正达位于路易斯安那州圣加布里埃尔的莠去津工厂的工人因其癌症发病率公开而抢尽风头。在该工厂工作超过10年的600名员工中,至少有14人患上了前列腺癌——这一比例是该州总人口的9倍。先正达是否无意中在人类身上测试了莠去津?对使用该化合物的农场工人进行的研究显示,某些癌症的发病率是全国平均水平的2到8倍,但这些暴露是间歇性的且非排他性的,因为工人处理多种类型的化学品。在圣加布里埃尔,莠去津占该工厂产量的80%,并且全年生产。莠去津粉尘覆盖了墙壁、地板、台面和午餐桌。

海耶斯关于青蛙的数据令人震惊,但可能不足以说服美国环保署禁止莠去津。癌症发现可能会。去年夏天,自然资源保护委员会说服该机构对先正达公司展开刑事调查,原因是该公司隐瞒了有关该除草剂对环境和人类健康潜在风险的数据。此后,美国环保署延长了莠去津审查的截止日期。除了路易斯安那州的案例,实验室研究已将莠去津与人类和实验动物的激素响应性癌症联系起来。研究还表明,它会扰乱睾酮、催乳素(刺激乳汁分泌)、孕酮、雌激素和调节代谢的甲状腺激素等激素的产生。

然而,海耶斯并没有急于谴责莠去津。他说他没有研究过人类,但人类不太可能受到影响,因为莠去津不像DDT那样在组织中积累。其他人则不那么确定。“为什么会有人认为这些农药不会影响我们?”世界野生动物基金会的西奥·科尔伯恩说。“无论物种如何,我们体内都有相似的信号系统,相似的化学反应。这就是为什么我们总是在动物身上测试药物。”人类肾脏会过滤莠去津,而且人类不像青蛙那样长时间在含有农药的水中游泳。但是人类胎儿确实生活在水中。

“我们最担心的是孕妇,”科尔伯恩说。“已有足够的研究表明,春季(径流最高时)受孕的婴儿出生缺陷率远高于其他时间受孕的婴儿。”但径流中的哪种成分有毒,以及在什么水平上?这可能无法确定,因为科学家不会对人类进行致死剂量实验。面对这种不确定性,我们应该有多谨慎?当被追问时,海耶斯说,如果他的妻子怀孕了,他会建议她不要喝美国中西部大部分地区的水——他的孩子也是。“如果万一有0.01%的几率发生不好的事情,为什么还要冒险呢?”

两栖动物数量下降的谜团继续吸引着海耶斯。他认为许多不同影响的结合可能会给青蛙的免疫系统带来压力,而莠去津可能就是其中一部分。

他梦想着用完美的野外实验来验证他的想法,一个没有无法量化变量的实验,他知道该在哪里实施。“我们会去亚利桑那州的生物圈二号,”他说。“我们会带上我们所有的空气,我们所有的水。我们会设置玉米田。我们会带上我们自己的青蛙,研究每种化合物及其对玉米、玉米害虫和非目标生物的影响。”海耶斯的眼中闪烁着光芒。想到所有这些动物,漫长的工作时间,疲惫的研究生队伍——这一切都让他热血沸腾。“没有人知道这些化合物究竟做了什么,”他说。“我想从头到尾把它弄清楚。”