她全身都在流血。她的尿液里有血,粪便里有血。她有带血的痰和血性呕吐物。当我们医生们围在她床边时,血正从她的鼻子里渗出来。我们并非围在重症监护室里某个安静房间的病人床边。外面,我能听到孩子们的尖叫声、笑声,以及柴油卡车在附近公路上吃力行驶的声音。我当时在乌干达北部古卢小农镇的圣玛丽拉科尔医院为医疗救援组织世界宣明会工作,这是一家有460张床位的教会医院。这里的一切都不同寻常。我不知道这位女士出了什么问题。医生们根据社区常见病来诊断。在美国,医生发现一个相对健康的年轻女性脾脏肿大,会怀疑传染性单核细胞增多症。在南美,医生可能会考虑恰加斯病;在埃塞俄比亚,可能是尤文氏肉瘤。最有可能的是,他们都会诊断正确。但是,把一个美国医生放到撒哈拉以南地区,或者把一个沙特医生放到明尼阿波利斯,突然间,每个医生都会束手无策。另一方面,9/11事件后,不熟悉的病原体被用作生物恐怖武器的威胁,只加剧了这种弱点。现在,美国急诊室的医生们正在悄悄地研究炭疽和天花等罕见致命疾病的症状。在我来乌干达工作一个夏天之前,我设想自己会教授尖端西方医学的里里外外。结果证明,我才是那个需要被教育的人。

第一天:一位住院医生早到了一点,进行早查房。他来是想请一天假。“我全身酸痛,发烧,恶心,”他说。“听起来像流感,”我说。“不,”他叹了口气说。“只是我的疟疾又发作了。”大约工作了一个月后,我处理常见病症的能力有所提高。我学会了腹痛要做直肠活检。那是因为可能的病因是血吸虫病,一种饮用水中发现的寄生虫;诊断它的最佳方法是“直肠剪片”。尽管如此,我每天都会在医疗实践的差异上跌跌撞撞。有一天,一位住院医生诊断一名29岁男子患有肾衰竭,他有两任妻子和四个孩子。当我说病人需要透析时,住院医生笑了。“整个乌干达可能只有10到12名透析病人,”他说。“就这么多人能负担得起。”他转向病人,拍了拍他的肩膀。“回家立遗嘱吧,”他用英语说。护士翻译了。“去和上帝和解吧。你要死了。”我的上司是马修·卢克维亚医生,医院的院长。他是阿乔利人——在古卢区出生长大,像这里所有人一样一贫如洗。然而,马特医生是个聪明的学生,不知怎的,有人找到了足够的钱送他去坎帕拉学习医学。他于1983年以优异成绩毕业——是唯一一位成为医生的阿乔利部落成员。不仅如此,他后来还被任命为圣玛丽拉科尔医院的医疗主任,那是乌干达北部最好的医院。有人说它是整个乌干达最好的医院。他很像我在美国共事过的所有其他医生,也像我认识的所有医生兼行政人员一样,总是带着一种无可奈何的表情。日复一日,他处理着管理医院的修女、轮流进行临床实习的住院医生、以及病人及其无休止的艾滋病相关疾病和其他疾病,偶尔还有像我这样的外籍医生。马特医生忍受着我们所有人。通常,在看到如此神秘的病人之后,我都会去找他,但他当时在坎帕拉从事一个研究项目。我只能靠自己了。

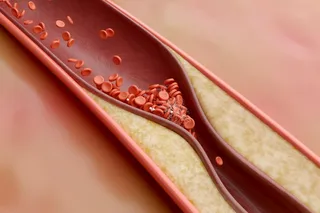

“怎么了?”我问坐在床头的女孩。她看起来不超过13或14岁——可能是个女儿在照顾她垂死的母亲。“她星期五晚上病了,”女孩通过翻译告诉我。今天是星期天。我俯身检查了女人手上的多处蓝色斑点。“那是什么?”我问住院医生。“紫癜,”有人说。紫癜是皮下出血——皮肤下出血。它表明凝血机制出了问题。我检查了她的手腕是否有脉搏。没有。当我摸她的脖子时,连颈动脉搏搏都很微弱。在这里,背景并不重要。非洲也好,美国也好,这位女士都处于休克状态。如果不采取任何措施,只有死亡。在美国,这位女士会躺在重症监护室里,身上插满了管子和导管,连接着监护仪和呼吸机,还有一大群医护人员。而这里,只有一张铺着塑料床单的行军床。我们能做的太少了。“好的,”我说。“与这种出血相关的常见休克原因是什么?”我的意思是“全身都在流血”。原因不多。“终末期肝病,”一位住院医生说。我点点头。但是那种肝衰竭需要时间发展。这位病人是夜间突然发病的。“还有什么?”沉默。“弥散性血管内凝血呢?”我问。弥散性血管内凝血(DIC)是一种矛盾的疾病,会导致病人同时出血和形成血栓。住院医生们的反应和在美国一样。你可以看到他们脑海里亮起了小灯泡:“DIC。哦,是啊。”某些疾病,出于不甚明了的原因,会引发凝血级联反应的最初几个步骤。这些反应随后会扩散到身体各处的血液。血小板聚集,血管内形成微血栓。血液开始淤滞,身体各处出现无血流区域。随着病程发展,凝血因子被消耗殆尽,直到病人在真正需要凝血时无法凝血。最终结果:混乱和死亡。“那么,DIC最常见的原因是什么?”我问。正确答案是“细菌性败血症”,这意味着感染,通常是由一类称为革兰氏阴性菌的病原体引起的。感染压倒了身体的防御机制,触发了凝血级联反应。“蛇咬伤,”一位住院医生说。这让我愣住了。细菌性败血症是美国DIC最常见的原因。而在非洲,据我所知,蛇咬伤可能占所有病例的90%。“蛇咬伤,”我点点头说。“不是我首先会想到的。还有什么?”“胎盘早剥,”另一位住院医生说。这发生在妊娠后期,胎盘从子宫内壁剥离。羊水激活凝血机制,导致DIC的恶性循环。“你怎么诊断?”我问,然后又后悔了。在美国,你可以做十几种不同的检测。而在这里,我们能测量的只有血小板计数。当然,今天是星期天——医院实验室关门了。我迅速转到下一个问题。“那怎么治疗呢?”又是一片沉默。在非洲,这种疾病没有治疗方法。我可以看到每个住院医生都在想西方医学又想出了什么奇迹。不幸的是,西方对于这种疾病也没有什么灵丹妙药。一些专家建议使用肝素,它可能可以预防凝血,但效果似乎不特别好。一位住院医生发言了。“治疗原发病。”“正确,”我说。这时我才想到,非洲和美国之间确实存在差异。我们在美国没有治愈方法,但我们确实有“有希望的新疗法”。最新的实验性药物可以阻止DIC连锁反应的第一步——但目前为止,仅限于实验室。我跪在病人旁边,握住她发烧的手。她的眼睛已经翻白,只能透过狭窄的缝隙看到一些眼白。有一瞬间,看着她像梅子一样干瘪的手指,我想,这个女人得了霍乱。但不是,这只是她进入了所有疾病的最终共同途径——所有平稳整合的器官系统的崩溃。我无助地蹲在那里,笨拙地拍着她的手,她的女儿在一旁看着。“好吧,”我终于问道,为了说点什么,“她的疟疾检查结果显示什么?”在非洲,如果情况不明,就想到疟疾。我们能做的也只是输液并施用大量抗生素,希望能控制任何感染。我们转到其他病人,转到我们无法治愈的其他疾病。第二天下午,她的床空了,作为床垫的橡胶垫被拉到外面,在渐渐西沉的阳光下晾晒。不过,更让人毛骨悚然的是,那位女士的邻居,也得了肺炎,鼻子流血不止。到马特医生第二天从坎帕拉回来的时候,她也死了。我告诉他这两个病例:“典型的革兰氏阴性败血症。”“会不会是病毒性的呢?”他说。“有没有可能是病毒性出血热?”“哦,”我说。“是啊,当然。”我暗自责备自己。我完全忘记了自己对出血热那点可怜的知识。这是一类独特的病毒感染,其特征是大量出血,无论是通过DIC还是其他机制。我从未见过病例,因为像拉沙热和克里米亚-刚果出血热这样的出血热主要发生在热带地区。美国人可能见到的唯一一种出血热是汉坦病毒肺综合征,这是一种在亚利桑那州和新墨西哥州爆发的疾病。“是啊,”马特说。“拉沙热……黄热病……”黄热病,另一种出血性病毒热。我也忘了它。“好吧,”我无力地说,“即使我们知道她得了黄热病,我们能做的也不多了。”实际上,有一种抗病毒药物利巴韦林可以治疗黄热病。但是它很贵,不用说,圣玛丽医院没有人能买得起那种药。“不,不。”马特对我摇了摇头。“你必须做出诊断。这是你了解是否有公共卫生问题的唯一方法。你需要知道外面有什么。”为什么我总是看错方向?马特拍了拍我的背,笑着说:“我会把你培养成热带病专家。再给我10年时间。”然而,接下来的周六,我有机会展示我的本事。一位病人因新发糖尿病和糖尿病酮症酸中毒入院——这是一种危及生命的血液失衡,发生在身体缺乏足够的胰岛素来代谢糖时。他是一名年轻士兵,前一个周五被诊断为疟疾,现在才被拖到医院,因为他的同伴们发现抗疟疾药似乎不起作用。他蜂蜜般的甜味足以让我做出诊断。床边血糖仪(我想是整个乌干达北部唯一一个)证实了这一点。终于,我认识一种病了。我们给他开始静脉滴注胰岛素,给他生理盐水补充水分,并送去进行多项血液检查——现代医学在行动。然后他突然莫名其妙地死了。他只是停止了呼吸。这里没有心肺复苏。我们都只是站在那里看着他一动不动的身体——他的尸体。他32岁。不久之后,我的时间到了,我回到了美国,回到了一个挤满了喉咙痛和流鼻涕病人的急诊室。热带病、垂死的病人、尘土飞扬的古卢镇都变得如此遥远,以至于当我在《纽约时报》头版看到“古卢”这个词时,我并没有真正认出它是我亲身经历过的事情。然而,一旦它进入脑海,我惊呆了,无法阅读那篇文章。我只是匆匆浏览,直到看到另一个词:拉科尔。我终于找到了故事的重点:埃博拉。埃博拉,典型的出血热。埃博拉病毒爆发了;震中似乎是圣玛丽拉科尔医院。世界卫生组织(WHO)的人员在古卢各地安营扎寨。我浏览文章,想知道世卫组织人员认为疫情何时开始。我在想那个全身都在流血的女人。我碰过她吗?我治疗过埃博拉病人吗?在古卢收发信息的唯一可靠方式是通过世界粮食银行的卫星邮件系统。我试图联系,但联系不上任何人。我最终只能通过报纸追踪疫情,无能为力。世卫组织确认的首例病例,即第一个确诊的人类病例,是一名住在离古卢约一英里村庄的女性。她突然死亡。没有人知道——甚至没有人真正想知道——为什么。按照古卢的习俗,她的女儿们在葬礼前清洗了她的尸体。然后女儿们病了。一个立即死亡,但另一个到了医院。显然,马特医生足够怀疑,将一些血液样本送往坎帕拉的参考实验室。结果呈埃博拉阳性。乌干达从未爆发过埃博拉疫情。携带其他出血热病毒的微生物或载体是已知的,但没有人知道埃博拉的载体。研究人员怀疑它的自然宿主是森林中的某种生物,当病毒以某种方式传播到其他宿主,如猴子或黑猩猩时,就会爆发疫情。接触受感染的患病动物可能会开始人类的感染链。病例出现,疫情爆发,在人群中蔓延,最终自行平息。然后病毒回到它的藏身之处,秘密完好无损。圣玛丽医院仍然是疫情的中心。两周内有71例疑似病例,包括35例死亡。世卫组织立即认识到疫情具有国际影响,并派遣了部队。他们的现场人员开始收集疫情数据,并协助指导受害者的医院护理。他们在医院实施了屏障护理方法并提供了必要的物资。(我在那里的时候,我们多次清洗和重复使用手套,这在疫情中不是一个令人满意的安排。)疾病通过古卢镇蔓延,然后蔓延到马辛迪和姆巴拉拉区,并向北蔓延到基特古姆。除非你去过,否则这些都是毫无意义的名字。每当我在报纸上读到它们时,它们都像鞭子一样刺痛我。世卫组织于2001年2月28日正式宣布疫情结束,距离疫情开始约150天。各机构对死亡人数存在分歧,但亚特兰大疾病控制与预防中心给出的总数恰好是425人。病死率计算为53%。

点击图片放大 (38k)

自1976年埃博拉病毒被确认以来,记录在案的埃博拉病例在中非和西非呈分散状分布。最近一次疫情始于2003年1月,发生在刚果共和国。到3月底,疫情似乎已经结束。总共报告了128例病例,仅有14人幸存。此次疫情似乎始于人们处理和食用死去的黑猩猩肉。地图由马特·赞绘制

在一份后续报告中,世卫组织指出了三个重要的风险因素:与家庭中的埃博拉受害者接触、参加埃博拉受害者的葬礼,以及“在不使用足够个人防护措施和做法的情况下向埃博拉患者提供医疗护理”。但即使世卫组织采用了最好的防护措施,治疗埃博拉的护士和医生仍面临高风险。在圣玛丽医院隔离病房照护埃博拉患者的人中,约有三分之一尽管采取了所有屏障措施,仍感染了埃博拉。学生、医生、护士们与他们的病人并排躺着,垂死挣扎。一天晚上,一名患者挣脱束缚,从隔离病房逃脱。他跑遍了整个医院,到处洒落血液和体液。马特医生被叫来了。他穿上隔离服,追上病人,并把他强行带回了病房。两天后,马特医生出现发烧和肌肉疼痛,但他继续工作,直到最终倒下,住进了隔离病房。2000年12月5日,他死于埃博拉,是那次疫情的最后受害者之一。

马修·卢克维亚医生,乌干达古卢圣玛丽拉科尔医院的医疗主任,在2000年10月开始怀疑他的一些病人死于埃博拉。不到两个月后,病毒夺走了他的生命。临终前,他请求葬在他的导师露西尔·蒂斯代尔旁边,这位加拿大外科医生与她的丈夫皮耶罗·科尔蒂共同建立了这家医院。蒂斯代尔于1996年去世,此前她因手术中接触病人而感染艾滋病毒,并与之抗争。 照片由卢克维亚夫人和世界宣明会乌干达办事处提供。

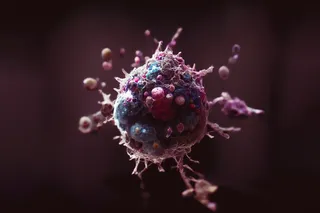

埃博拉如何运作

第一阶段:人们通过接触受感染动物的物质或接触受感染人的体液(血液、唾液或精液)而感染。病毒进入细胞,劫持细胞机制制造更多的病毒RNA和蛋白质,然后将这些物质包装成新的病毒。一旦进入细胞,病毒大约需要八小时才能繁殖。

第二阶段:埃博拉病毒会攻击血管内壁细胞和被称为巨噬细胞的免疫细胞。一旦足够多的细胞被感染,病毒数量会迅速增加,超出免疫防御能力。一个编码表面蛋白的基因可能参与了免疫细胞激活的阻断和宿主细胞的杀伤。

第三阶段:病毒扩散到肺部、淋巴结、肾脏和肝脏。感染后约五到十二天,患者会感到发烧、头晕和恶心。几天之内,血液循环开始衰竭。患者常出现胃肠道、肺部和牙龈出血。

第四阶段:通常,病毒会在感染后约两周内杀死其50%至90%的受害者。埃博拉受害者并非死于失血,病毒本身也不会直接杀死他们。受感染免疫细胞发出的强大信号会充斥血液,促使血管扩张并将血液释放到组织中。最终的死因通常是休克——由循环系统崩溃导致的器官衰竭。医生能为埃博拉受害者做的,只有补液和支持性护理。然而,埃博拉疫苗正在研发中。在初步试验中,接种疫苗的豚鼠和猴子在接触埃博拉后未被感染。有些人可能自然抵抗病毒。一项小型研究发现,照护埃博拉受害者但从未生病的人体内存在埃博拉抗体。

追踪隐形杀手

已知最早的埃博拉疫情发生在1976年的中非;1979年又发生了一次规模较小的疫情。随后病毒消失,直到1994年才在西非再次出现。没有人知道埃博拉在这些疫情之间藏身何处。为了找到埃博拉的宿主,病毒学家们会在其他导致类似埃博拉感染的病毒藏身之处寻找。例如,1993年在美国西南部爆发的汉坦病毒肺综合征,其病毒在当地啮齿动物体内维持;人类通过接触啮齿动物的粪便而感染。然而,在非洲,还没有任何啮齿动物被明确证明携带埃博拉。非人灵长类动物是另一个潜在的宿主。埃博拉感染曾发生在猴子、黑猩猩和大猩猩身上,但这些动物不太可能是主要宿主,因为没有证据表明它们可以在不生病的情况下携带埃博拉感染。例如,猴子中的疫情似乎与人类中的疫情一样迅速消退。蝙蝠是另一个被怀疑的携带者,因为它们可以在实验室中感染埃博拉。但埃博拉病毒本身从未在野生蝙蝠中检测到。流行病学家试图确定神秘载体的一种方法是研究首发病例,即其病情似乎引发了疫情的患者。在1995年刚果民主共和国的一次疫情中,首发病例是一名烧炭工人,他每天的路线从稀树草原的家到他放置窑炉的森林区域,再到森林深处他有一个小菜园的地方。身着防护服的现场工作人员追踪了该男子平时的路线,沿途收集了他们发现的昆虫和哺乳动物。尽管筛选了3000只脊椎动物(包括500只蝙蝠)和30000只无脊椎动物,研究人员仍然一无所获。一些研究人员推测,埃博拉是当一种良性人类病毒变异成致病形式时产生的。然而,埃博拉及其近亲马尔堡病毒似乎在遗传上是稳定的,其突变率仅为HIV和流感的1/100。最近一项研究发现了一个新嫌疑人:鸟类。研究人员已知埃博拉的基因序列与鸟类中发现的一些病毒相似,普渡大学戴维·桑德斯2002年的一项研究强化了这一怀疑。他确定了埃博拉病毒蛋白质外壳中的一种生化特征,这种特征在禽类病毒中很常见。自他的研究发表以来,桑德斯接到了几位研究人员的电话,他们打算开始筛查鸟类是否携带埃博拉。 — P.G.

有关非洲埃博拉疫情的简要科学概述,请访问Eurosurveillance项目网站:www.eurosurveillance.org/em/v07n03/0703-222.asp。

疾病控制与预防中心提供有关埃博拉、其症状和传播的信息:www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/dispages/ebola.htm。

世界宣明会国际组织在世界各地开展医疗救援工作。要了解他们的项目或进行捐赠,请访问www.wvi.org。

如需了解圣玛丽拉科尔医院的更多信息以及如何支持他们的工作,请访问www.lhospital.org。