拉娜·基顿(Lana Keeton)习惯于站着承受打击。她曾是一名钢铁经纪人,也是一名拳击推广人,在混乱的拳击界与唐·金(Don King)有过交往。她还是一名不服输的跆拳道选手。但在2001年,一次常规手术使她倒下,导致她失去了健康、事业和她在迈阿密海滩的三居室梦想之家。

基顿三十多岁时,开始受到子宫肌瘤(子宫内的良性肿瘤)引起的间歇性出血和疼痛的困扰。她在1983年和1991年复发后,两次通过手术切除了肿瘤。2001年初,当她的症状再次发作时,她的外科医生建议进行子宫切除术,以一劳永逸地解决问题。在与医生讨论即将进行的手术时,基顿提到她偶尔会在咳嗽或打喷嚏时漏一点尿。这并不严重;她仍然可以毫无问题地进行跆拳道运动。外科医生告诉她,既然他“在里面”进行子宫切除术,他可以用一些合成网片作为吊带来支撑她的膀胱,从而解决她的泌尿问题。“他告诉我这是新方法,我会喜欢的,”基顿说。“我没有质疑。我信任他。”

这种网片确实是新的,但正如基顿最终会知道的,它也相对未经测试。手术出院仅48小时后,她被紧急送往附近的一家医院,医生诊断出一种危及生命的感染,名为坏死性筋膜炎,并告诉她需要紧急手术切除坏死组织。在医院度过了16天坎坷的时光后,基顿被送回家,接下来的三个月她卧床不起。一名护士每天来两次,为她腹部的巨大伤口换药,伤口必须保持开放以控制感染,直到愈合。无法工作的基顿无法支付她的公寓分期付款。

在基顿随后接受的16次手术和治疗中,医生发现网片像磨碎奶酪的刨丝器一样穿透了她的膀胱。网片本身正在形成感染。医生们努力一点一点地取出网片,但它已经深深地嵌入她的内部组织中,以至于他们至今仍在努力取出每一小块。

为了了解为什么会发生在她身上,基顿上网搜索。她所看到的一切让她目瞪口呆:数百名患者谈论他们与手术网片植入物的问题。许多人讲述了与她类似的故事,反复的疼痛、感染和出血。疝气用网片修复的男性变得失禁,被迫穿成人尿布。基顿勃然大怒。她在这里读到严重的、甚至危及生命的并发症,然而她的医生要么不知道,要么没有告诉她任何风险——她说这些风险“对于尿失禁这种微不足道的不便,我绝不会承担”。

医学的阴暗面

加利福尼亚州一家非营利倡导组织“有效患者护理运动”最近进行的一项民意调查显示,800名受访的加州选民中,有65%认为他们所接受的大部分或几乎所有医疗服务都是基于科学证据的。现实可能会让他们震惊。2007年,由著名的医学研究所召集的一个专家小组估计,医生进行的手术和他们做出的关于手术、药物和检查的决定中,“远低于一半”的程序经过了充分调查并被证明有效。其余的则基于猜测、理论和传统的结合,并掺杂了大量药物和设备公司的营销。

当医生植入新设备(例如用于基顿的手术网片)、进行手术或开处方时,他们通常和患者一样一无所知。美国食品药品监督管理局(FDA)监管药物、设备和许多检测,但它不控制医生如何使用它们,并且完全不控制手术。缺乏强有力的监督意味着医生通常对副作用的信息有限,即使是那些已使用多年的产品和程序。一位抱怨的外科医生说:“设备制造商可以卖给我们一块窗帘,称之为手术网片,我们也不会知道有什么区别。”

当然,有些治疗不必研究。例如,青霉素是公认的肺炎药物。但令人惊讶的是,许多治疗在最终进行测试时,后来被发现是无效或有害的。许多广泛采用的手术、设备、测试和药物也依赖于令人惊讶的薄弱数据。例如,许多医生 routinely 给患者开一种强效血液稀释剂,称为华法林,以预防肺栓塞,这是一种可能致命的血栓,会阻塞肺部动脉。华法林已使用数十年。然而,当科克伦协作组织(Cochrane Collaboration),一个备受推崇的国际医学专家联盟,审查了证据(pdf)时,他们只能找到两项小型(尽管是随机对照的)研究支持华法林用于有血栓风险的患者。这两项研究都未能证明这种有风险的血液稀释剂优于仅仅给患者布洛芬。

另一项四十多年来广泛使用的做法是脊柱融合术,这是一种治疗背痛的手术,通常涉及植入昂贵的设备,称为椎弓根螺钉。从手术中恢复可能需要数周时间,费用可能高达数万美元。然而,任何患者手术后是否会减轻疼痛,这完全是个未知数,因为没有人进行过关键研究来确定谁需要脊柱融合术,谁更适合侵入性较小的治疗。波士顿贝丝以色列女执事医疗中心实验医学主任、《医生如何思考》一书作者杰罗姆·格鲁普曼评论说,即使医生用于诊断背部手术的影像学检查,包括核磁共振、X射线和CT扫描,在确定疼痛原因方面也做得不是很好。

根据2001年发布的医疗保健研究与质量机构报告,医疗知识的空白可能导致危及生命的后果:每年有超过770,000美国人因药物并发症(包括意外副作用)而受伤或死亡,其中一些本可以通过适当的研究避免。无意义或不准确的检查可能导致不必要或有害的医疗干预。而有风险的手术技术可能会被使用多年,直到开始进行研究来测试该手术是否真正有效。

“很多时候,一种新程序被开发出来,然后被广泛使用,如果出现疑问,我们可能会也可能不会进行所需的研究,”休斯顿卫理公会医院研究所研究手术证据的医生卡罗尔·阿什顿说。更复杂的是,许多临床指南是由与药物、设备或试剂盒公司存在经济利益冲突的医生和专业协会成员编写的。

2002年发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的一项研究发现,87%的指南作者获得了行业资助,59%获得了他们所撰写指南所涉及药物的制造商的报酬。由此产生的利益冲突证据不断增加。今年发布的一份报告发现,对有争议的糖尿病药物阿伐迪亚(Avandia)(被认为会增加心脏病发作风险)持赞成态度的医学期刊文章作者,与对该药持中立或不赞成态度的文章作者相比,与制造商有经济联系的可能性高出三到六倍。纽约市西奈山医疗中心急诊医学系临床研究主任、医生戴维·纽曼说:“我们很多时候都在盲目飞行,这正在伤害患者。”

许多政策专家认为,如果我们能进行更多研究,确定医学上最有效的方法以及对哪些患者最有效,我们就可以大幅提高医疗质量并降低成本。给予患者不需要的护理,以及未能给予他们必要的护理,估计占美国每年2.4万亿美元医疗支出的30%或更多。“我们不喜欢承认医学的不确定性,无论是对我们自己还是对我们的患者,”加州大学戴维斯分校医学教授兼教育副院长迈克尔·威尔克斯说。“但患者有权知道医生的建议何时有充分证据支持,何时没有。”

手术问题

在医学领域,没有哪个领域比手术更存在这个问题。即使是必要的手术也可能带来感染、医疗差错或对麻醉产生不良反应的风险。但德克萨斯大学休斯顿医学院神经外科医生、《扁平化:复苏美国医学》一书作者盖伊·克利夫顿表示,风险之所以加剧,是因为许多常见的手术技术并不像医生认为的那样有效,或者只是对错误的患者实施。

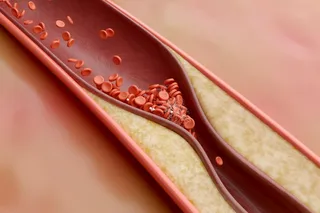

以颈动脉清理为例,颈动脉是颈部两侧的大血管。就像冠状动脉(心脏病发作的地方)一样,颈动脉也可能被脂肪组织堵塞。如果一块这种组织,称为斑块,脱落,它会进入大脑并阻塞一根较小的血管,导致中风。美国和欧洲的几项大型临床试验,涉及数千名无症状患者,表明一种称为颈动脉内膜切除术的手术技术可以去除斑块,并在五年内将中风风险略微降低约1%到5%。但大约3%的情况下,手术本身可能引发中风、心脏病发作,甚至死亡,因此它只对中风风险最高的患者有显著益处。这包括有症状的患者,那些颈动脉严重阻塞并有至少一次中风史的患者。然而,牛津大学研究人员和中风专家神经学家彼得·罗斯韦尔发现,80%的此类手术是针对无症状的低风险患者进行的——这是一个不适当的群体。

故事的另一半是这样的。1989年,为了改进颈动脉手术,血管外科医生开始采用一种称为支架植入术的技术,用金属网管撑开堵塞的颈动脉。支架植入术的侵入性较小,但这并不一定意味着它更安全。一项2006年发表在《新英格兰医学杂志》上的法国研究不得不中止,因为支架植入术正在导致患者死亡。今年发表的另一项大型研究发现,4.7%的内膜切除术患者在手术后四年内发生中风或死亡,而接受支架植入术的患者这一比例为6.4%。罗斯韦尔并不乐观,即使这些证据也不会削弱外科医生对支架的热情。“一个问题是这些时尚在医学中是如何产生的——为什么医生会接受一项新技术并开始广泛使用它?”他说。“医学创新并非进步的同义词。”然而,没有任何一个国家建立系统的项目来评估新的手术。

药物问题

如果手术是医学的“狂野西部”,那么FDA的监督是否能确保至少药物是安全有效的呢?不一定。所有药物在获批前都必须经过一系列测试,但FDA监督的许多研究设计不佳或规模太小,无法回答重要问题,例如罕见但可能有害或致命的副作用发生的频率,以及哪些患者不太可能受益。而且,许多药物在上市后没有得到充分的安全监测。

“不可能保证不会随着时间的推移出现意想不到的问题,”南加州大学急诊医学教授杰罗姆·R·霍夫曼指出。“但FDA未能采纳‘在我们使用之前,我们最好确定它是安全的’这一预防原则,而是采取‘除非你能证明它是危险的,否则我们将批准它’的态度,这使得情况变得更糟。”

FDA目前依赖制药商本身,以及来自个别医生的零星报告,来识别药物上市后出现的问题。“在有效性方面,情况也好不到哪里去,”霍夫曼继续说道。“FDA只要求药物在某种程度上比什么都没有好。大多数新药都是‘我也一样’的药物,它们不必证明它们比旧的、更便宜的药物有所进步,包括一些早已被证明是安全的药物。这些不必是FDA运作的条款。但只要FDA的主要任务似乎是友善于行业,就很难看到这一切有所改变。”

尽管FDA收集药物安全数据,但专家估计,只有一小部分潜在的相关危害和死亡——大约10%到50%——最终进入FDA数据库,部分原因是报告是自愿的。此外,报告的内容往往不完整,无法判断是药物还是设备造成的。根据曾任哈佛医学院、现任FDA设备和放射健康中心首席科学家的威廉·迈塞尔的说法,许多琐碎和不相关的事件与严重事件混在一起,“使得在所有噪音中很难找到信号。”最糟糕的是,FDA不 routinely 分析每种药物或设备的报告,因此严重的副作用可能会被忽视多年。

这就是糖尿病药物阿伐迪亚(Avandia)引起如此多关注的问题,该药由制药巨头葛兰素史克(GlaxoSmithKline)生产。2007年,克利夫兰诊所著名心脏病专家史蒂文·尼森(Steven Nissen)和另一位研究人员发表了一项对42项研究的分析,结论是阿伐迪亚会增加心脏病发作和死亡的风险。今年2月,美国参议院财政委员会(负责医疗保险和医疗补助)公布了文件和其他证据,表明葛兰素史克在尼森的报告发表前几年就知道可能存在心脏副作用。根据该委员会的说法,公司高管非但没有警告患者和政府官员,反而“试图恐吓独立医生,并专注于最小化或歪曲阿伐迪亚可能增加心血管风险的发现的策略”。

马里兰州黑格斯敦的内科医生玛丽·E·莫尼(Mary E. Money)说,她在1999年开始警觉起来,因为她的一些服用阿伐迪亚的患者出现了充血性心力衰竭的症状。她和一位同事查看了所有服用该药的患者记录,发现出现心力衰竭症状的比例异常高。2000年1月,莫尼联系了制造商,提醒他们这个问题。该公司最终给莫尼工作的医院院长发了一封信,告诉他,她不应该被允许谈论这个问题,因为它说,充血性心力衰竭的问题尚未被证明是该药物的副作用。莫尼说,她感到这封信以及她所认为的潜在诉讼威胁“高度恐吓”。她曾计划发表她的发现,但在医院收到这封信后,她的一位预期的合著者,一位流行病学家,停止回复她的电子邮件,从而有效地扼杀了出版。

葛兰素史克的一位发言人称莫尼的理论“未经证实”。尽管如此,今年7月,FDA暂停了葛兰素史克大型临床试验中将阿伐迪亚与一种竞争性糖尿病药物进行安全性比较的患者招募,并可能完全叫停该研究。尼森认为该药物应该下架。

医生很容易忽视或错过证据,尤其是当药物或器械公司利用积极的营销来反击可能损害销售的报告时。2002年,《美国医学会杂志》(JAMA)公布了一项名为“抗高血压和降脂治疗预防心脏病发作试验”(ALLHAT)的巨大研究结果,该研究考察了用于降低血压的药物。研究人员得出结论,廉价的通用利尿剂在控制血压和预防心脏病发作方面与品牌药物同样有效。对于一些患者,利尿剂实际上更安全,副作用更少。

这项由美国国立卫生研究院(NIH)下属的国家心脏、肺和血液研究所资助的研究,登上了全球头条。鉴于结果的强度,其作者和NIH相信它会鼓励医生首先尝试利尿剂。然而,据维克森林大学公共卫生科学教授科特·弗伯格(Curt Furberg)称,八年后,ALLHAT报告几乎没有对品牌降压药的处方率产生任何影响。

南加州大学的霍夫曼说,这种情况一次又一次地重复。“一些昂贵的新药经过广泛营销后成为畅销产品,尽管关于它最好的说法可能是它在统计学上‘不劣于’一种更老、更便宜的药物。与此同时,我们对它的长期副作用一无所知。”

在ALLHAT部分结果公布后,辉瑞——一种较新、较昂贵的抗高血压药物的制造商之一——委托一家研究公司调查医生对结果的认知。当该公司得知医生普遍不了解这项研究时,辉瑞公司确保他们继续保持这种状态。根据一项公民向FDA提交请愿后公开的电子邮件,两名辉瑞员工因“在2000年加利福尼亚州美国心脏病学会年会上,弗伯格进行ALLHAT演示期间,将他们的关键医生派去观光”而被称赞为“相当出色”。辉瑞的销售代表被指示,只有在医生明确要求时才提供该研究的副本。“由公共资金资助的研究数据可能很好,但没有人会像制药公司那样,有成千上万的人去推动这项研究数据,”曾任市场Rx公司(一家为制药行业提供战略营销信息的公司)副总裁的凯文·布罗德说。

医生问题

误导性营销并非唯一问题。加州大学戴维斯分校教育副院长迈克尔·威尔克斯(Michael Wilkes)说,在许多情况下,医生进行手术、开处方、给病人做检查,而这些都没有可靠的证据支持,因为大多数医生没有受过分析科学数据的训练。医学生需要记忆大量的知识——从人体每个结构解剖学和生理学到数千种检查、诊断和治疗的细节——以至于他们通常没有时间批判性地审视他们必须塞进脑子里的信息。“大多数医学生没有学会批判性思考,”威尔克斯说。

西奈山的戴维·纽曼(David Newman)并非如此。“我从小就质疑权威——这让我被幼儿园开除了,”他笑着说。在医学院,他惊讶地发现他的问题通常得到的答案并非基于证据,而仅仅是资深医生的观点和习惯。多年来作为一名执业医生,他说他开始相信医生日常所做的大部分事情“没有证据基础”。

去年秋天的一个凉爽、阴沉的日子,纽曼在波士顿会展中心一个座无虚席的报告厅发表了演讲,向来自世界各地5000多名急诊医生发表了主题演讲,当时他们正在参加美国急诊医师学会的科学大会。纽曼告诉他的同事们,医生们在医学中知道和做的很多事情都是彻头彻尾的错误,数字说明了真相。

纽曼开始他的演讲,解释了两个概念:“治疗所需人数”(NNT)和“伤害所需人数”(NNH)。这两个概念都很简单,但医生通常只被教导第三个数字:某种治疗可以实现的症状相对减少。例如,当抗胆固醇药物立普妥(Lipitor)的广告宣称心脏病发作或中风风险降低三分之一时,这是一种相对风险,没有上下文就没有意义。纽曼说,只有通过了解需要治疗多少患者才能获得给定益处——以及有多少人会受到伤害——医生才能确定他们是否对患者有益。在最好的情况下,50名有心脏病发作风险的男性需要服用立普妥等他汀类药物五年,才能预防一次心脏病发作或中风。换句话说,100名男性中有98名服用五年药物将不会受益,但他们都将面临潜在严重和致命副作用的风险,例如肌肉分解和肾衰竭。

纽曼引用的另一个例子是:医生通常会给可能患有链球菌性咽喉炎的人开抗生素,以预防在罕见情况下,如果链球菌感染导致急性风湿热而可能发生的心脏损害。疾病控制与预防中心(CDC)表示,实际上,医生会给70%以上患有喉咙痛的成年人开抗生素,尽管几乎所有喉咙感染都是由病毒引起的,而抗生素对病毒无效。

纽曼问道,医生们通过随意开抗生素是在保护病人安全,还是弊大于利?为了回答这个问题,他查阅了疾控中心的数据,发现NNT是40,000:医生需要治疗40,000名链球菌性咽喉炎患者才能预防一例急性风湿热。然后他查阅了抗生素引起的致命和濒临致命的过敏反应有多少。伤害所需人数(NNH)只有5,000。换句话说,为了预防一例风湿热,将有8名患者遭受濒临致命或致命的过敏反应。

找到抗生素的硬性统计数据相对容易,但有时数据会被刻意隐瞒。加州大学旧金山分校的丽莎·贝罗发现,产生积极结果的临床试验发表的可能性几乎是没有效或负面结果的五倍,这使得医疗服务提供者对药物价值的看法可能比实际情况更乐观。正如贝罗和她的合著者非常平淡地指出的那样,“科学文献中医疗专业人员 readily 可获得的信息是不完整且可能存在偏见的。”

除了数据压制造成的混乱之外,还有一些“炒作”的例子,将效果不明显的药物吹捧为“奇迹药物”,将有风险的器械美化为技术突破。汤姆·杰斐逊(Tom Jefferson)对“炒作”深有体会。杰斐逊是罗马的一名医生,也是科克伦协作组织的杰出成员。2005年禽流感恐慌最严重时,他负责审查抗流感药物奥司他韦(以达菲名义销售)的研究。他和他的团队得出结论,该药对流感并发症,如肺炎,有效,从而鼓励了其使用。但几年后,另一位医生质疑这一结论,因为杰斐逊所依赖的荟萃分析(一项研究回顾)中的10项研究中有8项从未发表。

尽管杰斐逊当时信任未经发表的研究结论,但这一挑战促使他在2009年开始寻找原始数据。当几位研究作者和制造商以各种借口拒绝提供实际数据时,他感到受阻。当一家传播公司的两名员工带着文件出现,表明他们曾受雇代笔一些达菲研究时,杰斐逊的担忧变成了愤怒。他们得到了明确的指示,确保文章中嵌入一个关键信息:流感是一种威胁,而达菲就是答案。

在重新分析最终获得的原始数据(他们仍然没有全部数据)后,杰斐逊和他的同事于去年12月发表了他们的评论,称一旦排除未发表的研究,没有证据表明达菲能减少肺炎或死亡等严重的流感并发症。世界各地的卫生官员曾认为该药与宣传的一样有效,并在最近的H1N1(猪流感)大流行期间向患者推荐达菲。那次大流行远比预期温和,而关于达菲的更好信息——或更好的药物——是否会在更严重的流感爆发前出现,则无人知晓。“我们不应该相信任何人的话。我们是出于善意。再也不会了,”杰斐逊今天说。

修复医学

解决方案的一个重要部分是基于独立研究的更好医学证据,而且是大量的。然而,美国国立卫生研究院(NIH)每年300亿美元的预算中,用于“比较有效性研究”(即区分有效和无效手术、药物和设备的研究所需的)的拨款不足1%。其余的则用于旨在寻找新疗法的更基础的科学研究。医疗保健研究和质量机构(Agency for Healthcare Research and Quality)成立于20世纪80年代末,旨在资助此类研究,其每年的预算不足4亿美元。变革的寻求因制药公司的游说而受阻,这些游说旨在说服公众,关闭一些大门等同于医疗配给,而非更好的治疗或医学进步。

然而,事情正在非常缓慢地发生变化。2009年的经济刺激计划包含超过10亿美元的两年期比较有效性研究资金,而奥巴马总统于3月签署的医疗改革立法设立了非营利性以患者为中心的结果研究所,以确定优先事项并分配资金。

除了更多更好的医学证据之外,越来越多的医生希望通过重新强调知情同意来赋予患者权力,确保患者在同意选择性检查或手术时了解他们将面临什么。“患者让医生为他们做出许多重要决定。大量研究表明,如果患者了解其中的权衡和缺乏证据,他们中的许多人会做出不同的决定,尤其是在手术方面,”波士顿知情医疗决策基金会前主席杰克·福勒说。

共同决策可能为拉娜·基顿省去了多年的痛苦和残疾。2008年10月,在她植入手术网片七年后,FDA发布警告,称九家网片制造商(包括植入基顿体内的那家)的产品与严重并发症相关,从肠道和膀胱穿孔到感染和疼痛。那一年,基顿成立了“医学真相”组织,致力于确保外科医生在植入设备前获得患者的真实知情同意。“如果你去杂货店,他们会列出产品中的所有成分,”她说。“但外科医生不会告诉你他们把什么东西放进了你的身体,也不会告诉你可能出现的并发症。”