除非你被迫在没有小径的荒野中行走,否则你无法充分体会小径的价值。这是一个实际的原因,为什么在一千多年里,从罗马衰落到浪漫主义兴起之间,欧洲人最厌恶的莫过于“无路可走”或“杂草丛生”的荒野。无路可走的荒野在现代世界依然存在,其中至少有一些仍然能引起恐惧。我曾到过这样一个地方。它位于加拿大最东部省份纽芬兰岛上的一个冰川峡湾,名为西部溪池(Western Brook Pond)的北部边缘。如果你想被(无论多么严厉地)教导一条标记清晰的小径的恩赐,那就去那里吧。

为了穿越峡湾漆黑的水域,我不得不雇了一艘渡船。在峡湾的另一边,船长将我和另外四名徒步旅行者送到一条长峡谷的底部,那里有一系列动物小径穿过茂密的蕨类丛林,向上延伸到被瀑布一分为二的花岗岩悬崖面。在峡谷顶部,我发现了一片广阔的绿色高原。我一直沿着的小径完全消失了。爬山爬得汗流浃背,我休息了一会儿,双脚悬在悬崖边缘。在高原崎岖的西部边缘,它突然下降数百英尺,直达峡湾的靛蓝色水面。

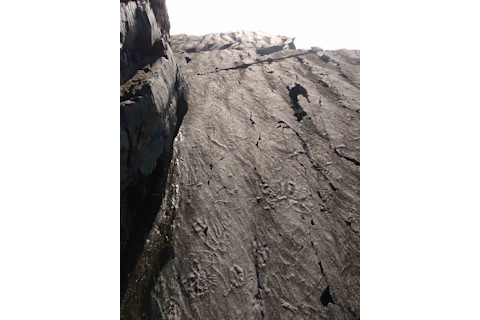

但这次徒步只是一个消遣,一次支线旅行。我的最终目的地是更令人困惑和难以进入的荒野:遥远的过去。我正在前往岛屿东南角的一处岩石露头,希望能找到地球上最古老的小径。这些化石小径大约有5.65亿年的历史,可以追溯到动物生命最模糊的黎明。现在它们已经石化且模糊不清,每条大约一厘米宽,就像指尖在干燥的陶罐表面上不经意地划过。我已经读过所有关于它们的东西,但我希望能触摸它们,像盲人一样描摹它们的沟壑。

我希望近距离接触它们能解决我长期以来的一个疑问:为什么我们作为动物会拔根而起,而不是像树木一样保持庄严的固定性?为什么我们冒险进入并非出生也并非属于我们的地方?为什么我们向前迈进未知?

枢机爬行动物

世界上最古老的小径是亚历克斯·刘(Alex Liu)于2008年某个下午发现的,他现在是布里斯托大学的研究员。他和他的研究助理在名为“迷误角”(Mistaken Point)的岩石海角上寻找新的化石地点,那里有一系列著名的化石层俯瞰着北大西洋。刘注意到,其中一个表面边缘有一小块带有红色铜绿的泥岩架。红色是铁锈——黄铁矿的氧化形式,常见于当地的前寒武纪化石层。他们手脚并用地爬下悬崖去检查。在那里,刘发现了许多在他之前的古生物学家不知何故错过的东西:一系列蜿蜒的痕迹,被认为是埃迪卡拉生物群(Ediacaran biota)留下的,这是地球上已知最早的动物生命形式。

大约5.41亿年前灭绝的古代埃迪卡拉生物是极其奇特的生物。它们身体柔软,几乎不能移动,没有口和肛门,有些呈盘状,有些呈绗缝床垫状,有些呈叶状。其中一种不幸的类型常被描述为像一袋泥巴。

我们只能模糊地想象它们。古生物学家不知道它们的颜色、寿命、食性或繁殖方式。我们也不知道它们为什么开始爬行——也许它们在寻找食物,躲避神秘的捕食者,或者完全是做其他事情。

尽管存在所有这些不确定性,刘发现的这些轨迹无疑表明,在5.65亿年前,一个活物在这个星球上做了一件几乎史无前例的事情——它颤抖、膨胀、向前伸展、蜷缩起来,并在此过程中开始在海底移动,留下了一串痕迹。

一条人迹罕至的小径 小时候,刘喜欢恐龙,特别是《侏罗纪公园》里的恐龙。他对那些高耸的巨兽的浪漫从未完全消退,再加上他对野外工作的热爱和地质学方面的天赋,吸引他去寻找化石。在牛津攻读硕士学位时,他曾计划研究古代哺乳动物,但他发现这个领域已经很拥挤;他的硕士论文项目是研究埃及始新世大象的牙齿。为了攻读博士学位,他转向了更古老且在很大程度上未经研究的埃迪卡拉生物群。“如果我接手一个哺乳动物项目,那我就得试图回答人们研究了几百年的问题,”他说。“而我知道埃迪卡拉的东西是新颖的,不确定的。那才更吸引人,因为问题更大。”

在围绕这些难以捉摸的软体生物的众多问题中,最大的问题可能与动物运动的起源有关。一些古生物学家推测,第一个埃迪卡拉轨迹制造者可能引发了一系列形态变化。这使得动物生命,时而停滞时而发展,从一个平静的摇曳海葵状生物花园,演变为今天充满暴力、骨骼化的奔跑者、跳跃者、飞行者、游泳者、挖掘者和行走者的王国。在科学中,发现一个全新的大问题是罕见的,而回答它则更难,但刘似乎已经抓住了这个问题的要害。

对于一位受人尊敬的科学家来说,涉足埃迪卡拉生物的混沌世界是一项危险的尝试。关于那个遥远时代的信息极其有限,即使是最基本的假设也常常被证明不可靠。例如,我们仍然不确定埃迪卡拉生物属于哪个生命界。在不同时期,有人提出它们可能是植物、真菌、单细胞生物的群落,或者根据痕迹化石专家阿道夫·塞拉赫(Adolf Seilacher)的说法,一个被称为“文多生物”的“失落王国”。尽管大多数埃迪卡拉研究者暂时同意它们是动物,但最近,一些人开始争论将所有已知的埃迪卡拉物种归入一个或另一个界可能过于简化,每个化石必须逐一重新评估。

异星地球

一天晚上,我在纽芬兰的特雷帕西镇和他共进晚餐时,我觉得很奇怪,刘,一个说话轻声细语、异常谨慎的研究员,竟然被这样一个领域所吸引。刘告诉我,他是在牛津大学二年级时上马丁·布拉西耶教授的课时,第一次对埃迪卡拉生物产生兴趣的,布拉西耶教授对前寒武纪化石的神秘之处讲得很有启发性。布拉西耶——于2014年因车祸去世,享年67岁——是埃迪卡拉古生物学家中的一位湿婆神般的人物,他斩断了站不住脚的理论,拓宽了无法明确陈述的领域。

在他2009年的著作《达尔文的失落世界》中,布拉西耶爽快地解构了均变论原理,该原理广义上认为,由于自然法则是一致的,因此可以通过研究活体动物来最好地理解化石。布拉西耶承认,均变论在许多领域都被证明是一个强大的工具,但它忽略了生物与其环境之间深刻的相互依赖性。在海洋生态系统截然不同的前寒武纪,该理论便失效了。

“寒武纪之前的世界,可以说,更像是一个遥远的星球,”布拉西耶写道。

对于我们陆地生物来说,即使是现在的深海也十分陌生,那是一个压抑的黑色空间,被幽灵般的奇特生物所困扰:玻璃鱿鱼、食肉水母,一个荧光热病的梦。但在埃迪卡拉生物繁盛的时期,海洋更加奇异。

第一个开始爬行的埃迪卡拉生物会发现一个没有捕食性动物的世界,海底覆盖着厚厚的细菌垫或有毒沉积物,可能还有从被称为“雪球地球”的全球冰川事件中解冻的气候。如果那个开创性的埃迪卡拉生物能看见,它会发现一片点缀着果冻的水下沙漠。它可能偶尔会看到其他非移动的埃迪卡拉生物,它们看起来像肉质的叶子、多触角的海葵或低矮的圆形斑点:一个由无脑、颤动的果冻状无所事事的生物组成的世界。

刘试图解开的关于动物运动起源的谜团,是解决那个异星地球如何转变为我们都熟悉的自然世界这个更大谜团的核心。

软体动物在化石记录中很少见。这使得迷途角成为古生物学家亚历克斯·刘理解动物运动起源的关键地点。 | 亚历克斯·刘

肌肉运动可能使得动物能够以牛排般的细菌垫为食,并攻击其他静止的生物。暴力的发明随后可能引发了一场生物军备竞赛,促使生物进化出坚硬的壳和锋利的牙齿,这些盾牌和剑是寒武纪化石记录的特征。

这种动物身体的硬化最终导致了三叶虫、霸王龙和始新世埃及象——以及我们——的崛起。

在埃迪卡拉化石被发现之前,甚至在一段时间之后,许多著名科学家都认为复杂的生命始于寒武纪的黎明。从某个角度看,化石记录似乎支持这一理论。大约5.3亿年前,就像一场交响乐的预热,化石记录开始充斥着各种不同类型化石的喧嚣。比这更早的什么都没有:一片寂静。一些科学家,如地质学家兼虔诚的基督徒罗德里克·默奇森,认为这种证据的缺乏是圣经创世的地质学证明。(“神说:‘水要滋生有生命的物……’”)

古生物学家们聚集在地球表面最早移动的生物留下的化石痕迹周围。 | 露丝·肖瓦尔特

查尔斯·达尔文在《物种起源》中警告不要作此解释,他写道:“我们不应该忘记,只有世界的一小部分被准确地了解。”他将整个地质记录视为一本多卷的历史书。“在这部历史中,我们只拥有最后一卷,只涉及两三个国家,”他写道。“在这卷书中,只有零星地保存了几章;而每页中,也只有零星地保存了几行。”

现在看来,事实很清楚,前寒武纪动物曾大量存在,但由于是软体动物,它们不易形成化石。它们极其罕见地出现在像迷途角这样的地方,那里的地质条件恰到好处。

征服者与恶魔

刘的计划是从一个著名的化石地点——鸽子湾开始我们的旅程,然后随着时间推移,步行和驾车覆盖大约10英里。我们将参观该地区最令人印象深刻的化石层,最后到达刘发现化石轨迹的表面。

窗户敞开着,海风呼啸,我们飞驰过一片矮树和泛黄的草地,来到鸽子湾。我们下车,沿着一条泥土小径徒步走到海边。那里有一块平坦的岩石板,大小和质地像三块裂开的混凝土网球场,斜向下伸入海中。其表面是灰色、粉笔绿和尘土飞扬的茄子色的漩涡。上面印着微弱但清晰的符号。一个看起来像肉质的叶子。另一个看起来像箭头,但在活体时可能像加油站出售的那种圆锥形玉米零食,细端插入地面。第三个,古生物学家称之为“披萨盘”,只是一个大而多泡的混乱物。

几个小时后,我们来到了该地区最著名的化石层,一个平淡无奇地命名为E地表,它悬挑在海面之上。在我们踏上沉积面之前,我们脱下鞋子,穿上涤纶鞋套,以保护化石免受侵蚀。

鸽子湾的地表大约有50块化石;E地表则有4,000块。它们无处不在,是一个由叶状体、斑点和螺旋组成的巨大石化花园,有些比大手还大。当然,这并不是真正的花园;植物要到2亿年后才出现在化石记录中。出于某种原因,我一直纠结于这一点。我一直说,它们看起来像植物。

牛津大学博士后杰克·马修斯(Jack Matthews)是刘研究小组中最年轻的成员,他解释说,这是因为在如此遥远的过去,界限变得模糊。他说,我们和地球上目前所有的生物都处于生命之树的顶端。在生命之树的底部是最初的单细胞生物,所有其他生物都由此而来。因此,你越往下看进化树的树干,生物就越相似。

“那时你才开始深入探讨定义动物和真菌的细微之处,”马修斯说。“它们在生物学上其实非常接近,只是它们‘决定’以略微不同的方式将细胞粘合在一起。仅仅因为一个进化出与另一个不同的细胞粘合方式,一个主要只在死树上生长,而另一个却征服了地球。”

那么,是什么造就了征服者呢?我们有性行为。我们以生命为食,而非阳光。我们由多个细胞组成,这些细胞又含有细胞核,但缺乏坚硬的细胞壁。而且,在几乎所有情况下,我们都会长出肌肉。

我了解到,肌肉是刘宏大问题的一个关键组成部分。虽然许多种类的生物(甚至单细胞生物)都能游泳、伸展、漂浮、蠕动甚至滚动,但只有动物进化出了肌纤维,这使我们能够以更多样化的方式移动并承载更大量的重量。

那么,刘的这些轨迹或许能帮助解开动物生命何时开始的疑问。因为如果有什么东西足够大、足够强壮,能在5.65亿年前制造出这些轨迹,那它一定有肌肉,这意味着它一定是一种动物。巧合的是,在刘发现化石轨迹的那个夏天,他还发掘出了一种全新的埃迪卡拉生物物种,其具有明显的肌纤维——距今5.6亿年,是迄今为止化石记录中最古老的肌肉。虽然他不认为它是制造这些轨迹的生物,但它确实提供了证据,表明肌肉的进化比任何人之前想象的都要早。

这个新物种长相可怕,一只带蹼的、杯状的手从纤细的茎干中伸出,仿佛在等待捕捉路过的脚。刘将其命名为 Haootia quadriformis,这个名字取自该岛原住民贝奥图克人的语言。Haoot 简单地意为“恶魔”。

归家心切

我们地质时代的上升止于承载着刘化石轨迹的沉积面。在面向大海的岩壁上,突兀地伸出一道齐腰高的岩架。我们悬停在岩架上方,向下俯视。我再次只看到一片平坦的石面,直到刘指出岩石上微妙蚀刻的轨迹。

终于,我看到了我此行所求:世界上最古老的小径。

它们很容易被错过;看起来就像有人用铅笔橡皮轻轻擦过干涸的水泥。马修斯打开他的水壶,往岩石上倒了些水,这样轨迹就会更加清晰。即便如此,我还是明白了为什么数十位其他古生物学家都未能注意到它们。周围都是印刻在宏大表面上的巨大、清晰的身体化石。刘的轨迹就像刻在卢浮宫楼梯扶手上的诗歌。

这些痕迹化石是地球上已知最早肌肉的证据,最终导致了一次进化大爆发。 | 亚历克斯·刘

我们沿着岩架前进,检查了更多轨迹。有些比其他大,但没有一条比拇指印宽。大多数都相对笔直,但有一条特殊的轨迹自身环绕,像一条痛苦挣扎的蛇。刘认为这提供了进一步的证据,表明这些痕迹并非如一些人所说,是由岩石或贝壳被洋流拖曳着在海底留下的。

我轻轻地用手指抚过这些轨迹。它们带着生命特有的质感。它们的表面纹理是一系列嵌套的弧线,看起来像重复的括号:(((((((

刘认为,每个弧线都是由生物的圆形足部膨胀充满水并向前伸展时形成的,抹去了前一个印记的前缘。在一些轨迹的末端,有一个小的凹痕,称为“终末印记”,这可能表明了该生物最终的栖息地。

现代海葵利用类似的静水膨胀系统在海底爬行。刘认为,这可能为第一批动物为何留下足迹提供了线索。在迷途角发现的许多埃迪卡拉生物被认为一生都通过吸盘状的足部固定在地面上,它们的肉质身体伸入水体中以获取食物。具有类似体型的现代动物通常更喜欢附着在坚硬的基质上,例如石头,或者,如果有的话,玻璃。

在他的实验室里,刘观察到,当海葵被强行从水族箱的玻璃上剥离时,它们会爬过水箱的沙质底部,直到遇到另一个坚硬、平坦的表面。

刘最好的猜测是,他的化石轨迹也是以类似方式形成的:一个埃迪卡拉生物被水从岩石上冲刷下来,陷在松散的沉积物中,它挣扎着穿过淤泥,试图重新回到它的栖息地。

我来到迷途角,希望能对第一批动物为何开始漫游有所了解。我曾假设开辟者是由食物、性或迫在眉睫的危险所驱动。我没有考虑到这种反直觉但也许同样原始的需求:对稳定性的渴望。

我们无法确切知道古代埃迪卡拉生物感受到了什么,或者它们是否能够感受。但在这里,刻在石头上,有一个线索。最终——或者更确切地说,最初——第一批鼓起勇气冒险前行的动物,可能只是想回家。

摘自罗伯特·摩尔的《轨迹:一次探索》。版权所有 © 2016 罗伯特·摩尔。经西蒙与舒斯特出版社许可转载。

[本文最初以“开拓者”为题刊载于印刷版]