卡尔顿·李可能是在1980年代在塞拉利昂担任和平队林业管理志愿者时感染了乙型肝炎。他年轻而强健的免疫系统抑制了最初的攻击,但病毒顽固地存活下来,像一个暴躁的慢性病菌,在他的肝脏中生活和繁殖,一个随时可能爆炸的炸弹,可能导致致命的肝病。1989年,尽管他自己面临病毒性死亡的威胁——或者可能正因为如此——李加入了国家艾滋病委员会,担任其首席国会联络官,负责代表委员会及其目标在国会山工作。艾滋病患者的积极行动以及他们积极寻求实验性治疗给他留下了深刻印象,以至于他决定在寻找自己疾病的治疗方法中扮演更积极的角色。1992年初,他被国家卫生研究院(NIH)的一项临床试验接受,以测试一种针对乙型肝炎病毒的药物。去年夏天,该药物的毒性反应夺去了他的生命。

在同一次药物试验中,其他四名志愿者在不到三个月的时间内死亡;另有两人在肝脏移植后才得以幸存。这一伤亡数字使这项NIH试验成为近期记忆中最严重的临床灾难。但这并非全部:对早期试验的调查显示,至少还有五例死亡和五例住院治疗可能由同一种药物引起。

这些试验及其致命结果引发了对科学家和政府监管机构如何最大程度地降低为医学进步献身的志愿者的研究风险的严重质疑。每个人都想知道同样的事情:为什么会发生这种情况,以及如何确保它不再发生。为此,NIH正在审查其研究人员在试验期间使用的程序;食品和药物管理局(FDA)已指派两个工作组研究此事;医学研究所(Institute of Medicine)正在对这两个机构进行独立审查,以确保客观性。

“这从一开始就是一场医学噩梦,”杰伊·霍夫纳格尔说,作为NIH研究的负责人,他已成为大部分审查的焦点。“后来它变成了一场情感和个人噩梦。现在它正在变成一场行政和法律上的噩梦。这非常艰难。”

情况可能会变得更加艰难。这种药物——fialuridine,或FIAU——是目前几种最著名的艾滋病药物的化学近亲,包括AZT和ddI,以及目前正在临床试验中的几种药物。FIAU的失败已经不可逆转地改变了我们对这个国家临床试验的看法;它也可能不可逆转地改变我们进行试验的方式。

霍夫纳格尔是一位和蔼可亲、看起来年轻的50岁医生,在噩梦开始几个月后,他听起来仍然有些震惊。他有充分的理由。在寻找乙型肝炎治疗方法超过15年后,他支持了他认为最有前途的药物,结果却适得其反。

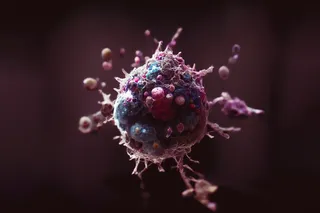

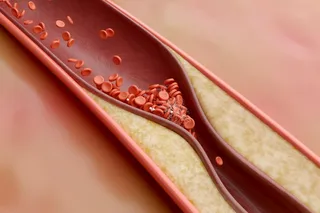

乙型肝炎估计影响着全球5%的人口,约3亿人,主要集中在非洲、东南亚,尤其是中国。乙肝病毒(HBV)通过性接触和受感染的血液传播,就像艾滋病病毒(HIV)一样,但传播起来更容易。在美国,每年约有30万人感染;目前约有100万美国人患有慢性乙肝感染。他们大多数人从未患重病,尽管他们可能会出现黄疸,皮肤因受损肝脏释放的胆红素而呈黄色。但每年,这些慢性感染的美国人中约有1500人会患上通常致命的原发性肝癌。另有5000人将患上肝硬化,这是一种正常肝细胞死亡并被疤痕组织取代,直到器官无法再履行其重要功能:分泌胆汁、储存糖原、分解蛋白质和解毒药物和食物。

乙型肝炎一直没有真正有效的治疗方法。实际上,只有一种:干扰素α,于1992年获得FDA批准。干扰素α是一种昂贵的药物——每周费用约为300美元,患者需要每周注射3到7次,持续四到六个月。它通常会引起不愉快的副作用——发烧、不适和其他流感样症状,以及白细胞和血小板计数降低。它还可能导致某些患者出现抑郁。尽管遭受了所有这些痛苦,只有25%到40%的患者最终获得长期缓解。但即使取得了有限的成功,干扰素α也重新燃起了战胜乙肝病毒的希望,并促使美国制药公司加大了寻找其他潜在有用药物的努力。

FIAU及其几种化学近亲于20世纪70年代在纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心首次合成,用于治疗疱疹病毒。FIAU是一种核苷类似物,其结构类似于DNA组成部分之一——在本例中是胸苷——但又不完全模仿。(DNA的组成部分称为核苷酸;它们由一个化学碱基以及连接的糖和磷酸基组成。核苷是没有磷酸的核苷酸。)

核苷类似物通过干扰病毒复制自身的能力来发挥作用。当细胞繁殖时,它会解开其双链DNA,然后通过从细胞中漂浮的互补构建块中提取来复制每条链;病毒只能通过劫持细胞的复制酶在细胞内复制,它们也拾取这些相同的构建块。由于核苷类似物与核苷本身非常相似,它们会被拾取并掺入正在生长的DNA链中,无论是在细胞中还是在病毒中。但是一旦它们成为DNA的一部分,这些略微异常的核苷就不再像核苷一样作用:它们要么阻止任何更多构建块的添加,从而阻止DNA复制的进行,要么——像FIAU一样——它们通过拒绝与任何互补构建块连接来阻止DNA链第二次复制。如果病毒无法复制——无论出于何种原因——它就无法接管身体,也无法引起疾病。

FIAU首次测试时,实际上显示出阻断疱疹病毒复制的能力很小,人们对该药的兴趣随之减弱。随后,在20世纪80年代末,它和FIAC(一种在体内转化为FIAU的药物)被Oclassen Pharmaceuticals公司重新启用,这是一家位于加利福尼亚州圣拉斐尔的小公司,以其药用护肤霜而闻名。当时,Oclassen正在考虑将这些药物用作疱疹病毒感染的局部治疗。但在审查文献时,Oclassen的研究人员确信FIAC可以用于治疗严重的内部感染,例如由巨细胞病毒引起的感染,巨细胞病毒与疱疹病毒密切相关,并常感染艾滋病患者。尽管FIAC的首次临床试验于1989年11月开始,但并未成功——实际上,12名患者中只有3人完成了研究,4人不久后死亡——Oclassen仍然认为FIAC和FIAU值得再次关注。

1990年夏天,该公司向美国国立卫生研究院(NIH)提供了FIAU,用于一项为期14天的研究,对象是六名同时感染艾滋病病毒和乙型肝炎的患者。“我们看到了我们用任何药物都未曾见过的对乙肝病毒水平最显著的抑制作用,”他回忆道。“几天内,我们就能看到90%到95%的抑制。几名患者在治疗结束时乙肝病毒DNA检测呈阴性。通常使用这些抗病毒药物,病毒水平会下降,但当你停药时,它们会立即回升。但这里有所不同,因为病毒水平下降了,并且没有立即回升。这非常显著。”

由于这项成功,1990年10月,Oclassen公司和NIH——但当时人手不足的霍夫纳格尔并未参与——启动了另一项FIAU试验,其中包括30名同时感染HIV和HBV的患者。虽然对HIV没有影响,但所有患者的HBV水平再次显著下降。

霍夫纳格尔对这些研究结果印象深刻,于是在1992年4月,他开始了一项为期28天、涉及24名仅患有乙型肝炎的患者的药物试验。“六名患者的病毒被永久清除,”他指出。此外,副作用极小:该药物引起的症状不过是疲劳和一些胃部不适。“这经常发生,”霍夫纳格尔说,“你会出现一些胃肠道不耐受;这是药物的一部分。通常会有一些不适或恶心,停药后就会消失。”

一个月疗程就能基本治愈四分之一的患者,且副作用很少,这令人鼓舞,但霍夫纳格尔认为更长的疗程可能会带来更好的结果。毕竟,干扰素需要四到六个月的时间才能帮助最多40%的乙型肝炎患者。FIAU可能也是如此。“我的感觉是,如果你要治疗这种疾病,就要彻底解决它,”霍夫纳格尔说。“你治疗一个人需要三到六个月。这是一种慢性肝病。人们会终身患病。”

然而,更长的试验意味着更多的资金,Oclassen 的财力并不雄厚。因此,在1992年8月,礼来公司(Eli Lilly & Co.)购买了该药的海外市场权利,并同意支付其开发和所需安全测试的费用。首先,他们启动了一项为期六个月的犬类药物试验,以测试药物的毒性。结果显示没有毒性。长期人体试验的道路畅通无阻。

这项饱受争议的试验于1993年3月24日开始,带着极大的乐观情绪。试验第一个月入组的全部10名患者都曾参加过早期的FIAU试验,除了胃部不适外,没有出现更严重的问题。他们甚至喜欢服用这种药,这是一种经过Oclassen重新配制,尝起来像大橘利口酒的液体。两个月后,霍夫纳格尔又增加了5名患者,总共达到15名。(原计划是在六个月内招募24名患者。)到那时,麻烦已经开始酝酿。

很难说谁先病倒的。早期症状并不明显:疲劳、恶心、呕吐。然而,卡尔顿·李无疑是早期患者之一。他曾参加1992年为期一个月的试验,感到恶心和疲倦,但情况并不太糟:事实上,他体内75%的病毒已被清除。因此,他于1993年再次自愿参加了更长时间的试验。然而,这次仅仅几周后,他就开始出现剧烈的腹部绞痛和强烈的恶心。

李向迈克尔·弗里德抱怨,弗里德是美国国立卫生研究院负责他日常护理的医生之一。弗里德进行了额外的检查,但没有发现异常。尽管检查结果如此,症状仍在持续恶化;6月10日,在服用FIAU 11周后,李完全停止了服用。

他不是唯一一个受苦的人。试验中唯一的女性,六号患者(为保护他们的匿名性,霍夫纳格尔和他的同事们只用他们的试验编号来谈论患者;一号患者李是个公众人物,所以他的名字登上了报纸)恶心呕吐得非常厉害,研究人员于6月15日让她停止用药。但这并没有帮助:她病情越来越重,变得极度黄疸。矛盾的是,检查发现她体内没有乙肝病毒的迹象。看来她的肝炎至少已经缓解了。

真正的警钟是在6月25日星期五敲响的,当时二号病人被紧急送往弗雷德里克斯堡,弗吉尼亚州的一家医院急诊室。他的肝脏衰竭,导致身体休克,其他器官像多米诺骨牌一样倒下。但真正引起研究人员注意的是他的乳酸酸中毒。乳酸被认为是肌肉过度劳累时产生的酸痛的原因,是厌氧呼吸的副产品,厌氧呼吸是细胞在能量需求超过氧气供应时才使用的能量产生方案。

通常,血液中的离子会中和过量的乳酸。但大量的乳酸会使血液的缓冲能力不堪重负。二号患者体内充满酸性物质,而细胞——无论是肝细胞、心脏细胞还是胰腺细胞——在酸性环境中根本无法发挥作用。

当二号患者入院的消息在那个周五晚上11点半传到NIH时,一位医生开车去了弗雷德里克斯堡,看看发生了什么。他立即将患者转院到拥有500张床位的NIH医院。在那儿,医生们意识到,尽管十天前的血液检查结果正常,但这个人正在走向死亡。6月29日,他被送往夏洛茨维尔的弗吉尼亚大学健康科学中心进行紧急肝移植。五天后他得到了新的肝脏;两天后他去世了。酸中毒已经压垮了他的身体。“肝脏根本没有机会工作,”霍夫纳格尔说。

二号患者入院后的第二天,霍夫纳格尔来到美国国立卫生研究院临床中心,开始调阅所有15名服用FIAU患者的档案。没有必要冒任何风险;他要让他们全部停药。由于正值盛夏,几名患者正在度假。霍夫纳格尔派警察到一名男子家中,了解他去了哪里。他通过追踪其中一名同事联系到了另一名患者。“当我们联系到他们时,”他回忆道,“他们会说,‘很高兴你打电话来。我过去一周一直感觉不舒服。’一个人正在服用抗生素——他的医生认为他得了肺炎或其他什么病。另一个人说他前一周感冒了,一直没好,而且他食欲不振,感觉恶心。这是一个非常常见的故事。对我们来说,这有点吓人。当患者出现在美国国立卫生研究院时,很明显他们患有相同的综合征:肝衰竭和酸中毒。”

试验正式结束。那是6月26日,最初的十名患者服用该药已长达十二周半。(最后五名患者,服用时间仅为三周或更短,从未出现最初十名患者那样的严重问题。)最初的十名患者都患有不同程度的神经病变(肢体刺痛和疼痛)、胰腺炎症或肾功能障碍。但引起最多问题的是罕见的乳酸酸中毒。它抵抗了常规治疗,即静脉注射碳酸氢钠溶液以吸收过量的酸并恢复身体平衡。即使经过反复治疗,患者仍然神秘地处于酸中毒状态。

他们的情况继续恶化。7月4日,七号患者接受了肝移植;他第二天就去世了。四号患者——那位医生正在为他治疗肺炎的男子——于7月16日去世,未能进行移植手术。十号患者于7月19日进行了移植手术并存活下来,尽管他至今仍遭受严重的毒性症状。肝移植也挽救了三号患者,他于8月3日接受了移植,现在在家中恢复良好。

但即使两次肝移植也未能挽救六号患者——那位女性患者。她在8月31日于弗吉尼亚大学去世,距离她第一次移植53天。那个肝脏出现了血栓,不得不移除;第二个肝脏在她死于多器官衰竭时运转良好。

李在停用FIAU近三周后入院NIH医院。“他一直恶化,”霍夫纳格尔说,“尽管药物已经有足够的时间从他体内清除。唯一似乎有帮助的是每天输注三升高浓度葡萄糖,直接注入心脏附近的一条大中央静脉。它抑制了乳酸酸中毒,原因尚不清楚,但这种抑制只是暂时的。李的肝脏继续瓦解,酸性物质继续堆积;最终肝脏开始衰竭。”

7月28日,霍夫纳格尔将李送往匹兹堡大学医学中心进行肝移植。他抵达时,匹兹堡的医生认为李的身体状况尚不足以进行紧急移植。但当他母亲和姐姐第二天早上抵达时,他已濒临死亡。他的胰腺在夜间开始出血,只有最积极的医疗干预才能维持他的生命。卡尔顿·李在第二天下午去世,未能进行移植手术。

即使在临床危机之中,霍夫纳格尔、他在NIH的同事以及礼来公司的科学家们仍在努力找出导致FIAU毒性反应的原因。“我相信,这是一种前所未有的毒性,”霍夫纳格尔说。“它完全出乎意料。它来得突然,而且无情。”

第一条真正的线索来自二号患者衰竭的肝脏。肝脏上布满了微小的脂肪球。在霍夫纳格尔看来,这个器官看起来像患有瑞氏综合征的人的肝脏,这是一种不寻常的疾病,通常发生在儿童病毒感染之后,并与使用阿司匹林治疗其症状有关。瑞氏综合征归因于线粒体受损,线粒体是细胞中产生维持细胞存活所需能量的微小结构。线粒体是细胞中半独立的实体,它们拥有自己的一套基因,负责产生将氧气转化为能量的大部分酶。研究人员推测,FIAU以某种方式损害了线粒体的基因,可能与它损害乙型肝炎病毒基因的方式非常相似。如果情况属实,那么这些微小的燃料工厂将毫无用处;细胞因缺乏能量而转为厌氧能量生产——这发生在细胞质中,而非线粒体中——并产生大量的乳酸。

这种情景似乎很有道理。此外,这不是核苷类似物第一次与线粒体破坏联系起来。耶鲁大学药理学家郑永奇在1989年发表了一篇论文,描述了核苷类似物去氧胞苷(ddC)如何损伤线粒体并在细胞培养中产生乳酸酸中毒。

核苷类似物只有在被称为DNA聚合酶的酶添加到细胞或病毒的遗传物质上时,才能阻止DNA复制。每个细胞中有几种类型的DNA聚合酶:α和β聚合酶通常在细胞核中活跃,而γ聚合酶往往在线粒体和许多病毒中工作得最好。郑发现,γ聚合酶比α或β聚合酶更能将ddC引入DNA链中。此外,由于α和β聚合酶仅在分裂细胞的细胞核中活跃,而γ聚合酶在线粒体中持续活跃,因此ddC更容易在线粒体而非细胞核中掺入,从而造成更大的损害。虽然静止细胞中的DNA相对安全不受核苷类似物的影响,但线粒体中的DNA始终处于危险之中。在研究出ddC中毒的机制两年后,郑报告说其他五种用于治疗艾滋病的核苷类似物——包括AZT和ddI——也会引起类似的问题。

郑在报告时尚未检测FIAU,但他后来发现它确实表现得像ddC。这可以解释为什么FIAU的毒性是延迟的,仅在服用药物几周后才出现。“一个细胞中有300到1000个线粒体,每个都含有一个环状DNA分子,”郑说。“线粒体DNA的抑制不会影响细胞的生长,直到线粒体数量下降到一定水平,无法再支持细胞为止。你必须消灭足够多的线粒体DNA副本。而杀死这么多线粒体DNA需要时间。”

郑有一个假说,或许也能解释为什么患者停药后病情没有好转。大多数核苷类似物一旦附着在DNA链上,就会阻止任何更多构建块的添加。因为它们总是位于链的末端,所以处于相对脆弱的位置,它们最终可能会被线粒体原始的DNA修复机制剪掉。然而,FIAU虽然阻止了链的复制,但却没有阻止其最初的组装。因此,该类似物可以最终位于DNA链的中间,并且从那里无法被移除。所以一旦线粒体的基因受损,它们就无法修复;它们无法用于指导线粒体酶的生产或正确复制线粒体。乳酸大量涌出,患者的命运几乎就此注定。

事后诸葛亮总是容易的。回想起来,很明显麻烦的最初迹象可以在Oclassen公司1989年的巨细胞病毒研究中看到。该研究中四例死亡中的一例被归因于致命性肝病,这通常与巨细胞病毒无关。涉及同时感染艾滋病病毒和乙型肝炎患者的两项研究中的第二项——霍夫纳格尔未能参与的那项——导致了三例死亡,其中FIAU可能发挥了作用,以及一名患者的住院治疗。

然后是霍夫纳格尔于1992年4月进行的仅针对乙肝病毒感染者的两项研究中的第一项。凤凰城的一位五十多岁的男士保罗·梅尔斯特罗姆是该试验中24名服用FIAU一个月期的志愿者之一。此后不久,在8月,他的脚趾和脚部出现了神经病变;疼痛最终变得如此剧烈,以至于他几乎无法行走。

对于自称愤怒的倡导者,电脑爱好者梅尔斯特罗姆来说,神经病变的病因显而易见:FIAU。但对于NIH的医生来说,情况并非如此明朗。在疼痛开始时,梅尔斯特罗姆已经四个月没有服用这种药物了。他过去也曾患过神经病变,显然是由于酗酒发作引起的。但他声称他不再饮酒,因此医生们不知道神经病变为何复发。梅尔斯特罗姆与NIH的医生就他疼痛的病因发生了激烈的争执。“我对所有抱怨都被驳回为无根据和缺乏可信度感到愤怒,”他告诉FDA调查员。

在该试验中,另有四名患者出现某种肝病;这些反应被归因于他们的肝炎,但FDA工作组现在认为它们可能由FIAU引起。还有一例死亡——一个令人困惑的病例,回想起来,可能是NIH医生错过的早期预警。患者4D在停药两个月后出现胃肠道问题。他的当地医生建议切除胆囊,尽管他没有胆结石。NIH医生警告不要进行该手术,因为该男子患有轻度肝硬化,这可能会因手术而恶化。该男子仍决定进行手术。手术后,他出现了一种胆囊手术和肝硬化都较不常见的并发症:腹部积液。他后来发展为乳酸酸中毒。他继续恶化,医生建议进行肝移植,但他于1993年1月在移植手术进行之前死亡。

霍夫纳格尔和他的同事们是否应该预见到一场灾难正在发生?FDA工作组认为所有迹象都在那里。他们在报告中写道:“在所有病例中,尽管观察到的情况和事件可能暗示药物毒性,但赞助商都没有将其归因于FIAC或FIAU的毒性作用。”但霍夫纳格尔拒绝评论工作组的报告,并指出延迟毒性掩盖了与药物的联系。早期试验中的肝脏问题很容易归因于肝炎本身;而且对于许多药物,患者在好转之前往往会恶化,因为他们的免疫系统正在全力对抗入侵者。

还有另一个主要的模糊因素:临床试验的运行和监测系统。进行临床试验的科学家不需要报告严重的并发症,甚至患者死亡,除非他们认为这些与所涉药物直接相关。如果他们这样做——如果霍夫纳格尔事先知道所有以前的问题,如果他被要求报告自己试验中的所有并发症——也许FIAU的致命作用会更早被发现。为此,FDA工作组提出了许多建议,其中最重要的是新的并发症和死亡报告标准。工作组写道:“工作组建议,申办方应被要求报告在研究药物最后一次给药后六个月内或在规定的随访期内(以较长者为准)发生的所有预期和非预期死亡、严重不良事件和中止事件。”

显然,其目的是确保研究人员在试验受试者的生命受到威胁时谨慎行事。但这项建议与其他同样美好的意图相悖,例如尽快将救命药物提供给需要它们的人的尝试。事实上,去年11月,政府宣布了一项旨在加快抗艾滋病药物开发的新举措。“历史会重演吗?”旧金山总医院艾滋病活动部助理主任唐纳德·艾布拉姆斯说:“我常常发现自己不得不说某个症状是‘病因不明’,因为我真的不知道是什么引起的。如果我无法测量某个东西,我就会说,‘嗯,那可能不重要。’这会让我提高警惕。我只希望我不会因此而瘫痪,并且我们能找到方法来确定我们在临床试验中对人们做了什么好事,以及可能造成了什么潜在损害。”

FDA局长大卫·凯斯勒认为,从FIAU中学到的教训将防止未来的灾难。但他警告说,过度监管研究以至于阻碍进步的危险始终存在。“没有人愿意让患者承担不必要的风险,”他说。“我们必须尽一切努力将这种风险降到最低。但我们总是在平衡风险与收益。当我们处理危及生命的疾病时,我们必须愿意承担这些风险,因为潜在的收益是巨大的。”

讽刺的是,在FIAU的案例中,这些风险几乎获得了回报。霍夫纳格尔谈到最后那项致命的研究时说,四周内,乙型肝炎病毒DNA的抑制率达到了90%。在为期九周的治疗中,十名患者中有六名转为阴性。此后进行的检测表明,另外两名患者可能在去世前已转为阴性。霍夫纳格尔指出,FIAU是他所见过的对抗乙型肝炎最强效的药物之一,而且其有效剂量仅为AZT和其他核苷类似物所用剂量的一小部分。如果研究人员能够找到或开发出一种具有FIAU效力而无其毒性的药物,其潜力将是巨大的。

然而,所有这些优点都被药物的致命弱点所压倒。FIAU的副作用太可怕了,以至于再也不能用于患者。“这种药,”霍夫纳格尔说,“已经死了。”