如果医学研究人员在我们有生之年未能研制出治疗普通感冒的方法,那绝不是因为缺乏尝试。感冒可能只是一个相对微不足道的烦恼,但它远非一个微不足道的问题。例如,尽管名为“普通感冒”,但它并非由一种普通病毒引起,而是由五种不同的病毒家族引起,其中包括数百种独特的病毒株。这些病毒株彼此之间差异很大,即使感染了一种,我们之后仍可能被所有其他病毒株感染并感到不适。这解释了为什么幼儿似乎总是处于流鼻涕的状态——他们对每一种出现的病毒株都是一张白纸——而成年人则随着每一次感冒的发生而变得越来越免疫,并且常常在遇到从未感染过的病毒株之前数年才发病。令人遗憾的含义是,研究人员必须为每个家族和病毒株,或至少是其中大部分,找到治疗方法。否则,任何治疗都可能过于频繁地失败,无法激发公众的热情。因此,治疗普通感冒与其说是科学天赋的问题,不如说是经济和营销的问题——毕竟,开发一种新药并将其推向市场的平均成本为3.5亿美元至5亿美元。

更糟糕的是,感冒只在人类中常见。虽然研究人员最近设法用感冒病毒感染了黑猩猩,但这些动物似乎并没有真正生病。它们甚至没有流鼻涕,它们的黏液重量(感冒研究人员偏爱的一种衡量症状严重程度的客观指标)保持不变。这使得在黑猩猩身上测试潜在的治疗方法变得困难。大鼠和小鼠,通常用于医学实验的动物,则幸运地不受影响。在没有动物模型可用的情况下,制药公司偶尔会将药物从试管直接用于人体——如果其可能治疗的疾病足够严重并危及生命的话。而对于像普通感冒这样无害的小病来说,情况就完全不同了。

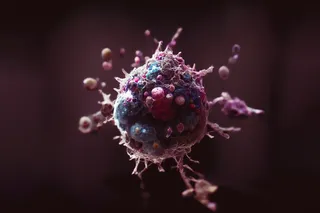

然而,有一种可能,治愈方法,或者至少是一种可行的治疗方法,正在研发中。如果是这样,这要归功于偶然性,而不是任何一位研究人员。一个名为细胞间黏附分子1(简称ICAM-1)的分子,其乏味名称背后的故事中,幸运的巧合扮演了重要角色。顾名思义,ICAM-1是存在于细胞表面的一组分子之一,在需要时会黏附到其他细胞上。这种黏附对于多种生理过程至关重要——从使我们的免疫系统发挥作用到使我们身体的细胞充分黏合,以至于我们不会像巨大的细胞水坑一样塌陷在地板上。因此,细胞间黏附分子的发现和理解引发了一场与普通感冒无关的制药革命,这可能正是大笔资金的所在。如果ICAM-1及其同类分子获得诺贝尔奖,这很可能是原因。

然而,在此过程中,研究人员注意到ICAM-1从鼻腔细胞中突出,并充当了大多数一种特定普通感冒病毒家族(称为鼻病毒)渗透并感染细胞的入口——形象地说,就是门把手。截至去年,一种专门设计的ICAM-1版本已作为鼻病毒引起的普通感冒的治疗方法进行了测试,并且表现出色。ICAM-1或其衍生物是否会很快出现在您的药箱中作为感冒药可能是一个经济问题,但ICAM-1的历史是一个典型的科学故事,充满了合作、竞争和运气。

这个故事始于哈佛医学院的生物化学家转型为免疫学家蒂莫西·斯普林格。在20世纪80年代初,斯普林格正在研究淋巴细胞,这是一种白细胞,它在抵抗感染和防御可能侵入您个人空间的任何细菌或病毒方面做了大量工作。例如,脓液就是由穿过血管壁到达感染部位的白细胞组成的。为了完成它们的工作,淋巴细胞必须粘附到其他细胞上。当斯普林格开始他的研究时,没有人确切知道这种粘性是如何实现的。1981年,他及其同事发现了一种对一种称为杀伤性T细胞的淋巴细胞的粘附特性至关重要的单一分子。由于斯普林格只对这种分子实际做了什么有一个大致的了解,他给它起了一个通用名称,淋巴细胞功能相关抗原(LFA-1),并撰写了一篇论文,提供了它参与淋巴细胞粘附的证据。然后他开始研究他的猜测是否属实,如果是,原因何在。

偶然的发现帮助了斯普林格。“我们很幸运,”他说,“发现了一种遗传性缺陷疾病,患者缺乏这种分子。”斯普林格听说了一个来自纽约的孩子,他的免疫系统无法抵抗感染,显然是因为孩子的白细胞失去了粘附能力。对该患者血液的初步研究(孩子的医生送来了样本)表明,孩子的血液缺乏几种成分,包括一种蛋白质,其重量与斯普林格对LFA-1的测量值相符。然而,当研究人员试图获得更多血液进行进一步研究时,一位接手病人护理的新医生拒绝了他们。“我再也没有从那个病人那里得到一滴血,我不知道该怎么办。我被困住了。所以我开始打电话给儿科医生。”

斯普林格打电话的人之一是他在宾夕法尼亚大学的同事,他曾听过一位名叫唐纳德·安德森的儿科医生的讲座。安德森在20世纪80年代初在贝勒医学院工作,寻找导致儿童易受感染的遗传病。“1982年,”安德森说,“我收到了一位孩子父亲的来信。女孩很小,大概两三岁。信中只写道,‘我女儿有各种奇怪的感染。德克萨斯州有人愿意照顾她吗?’他把信寄给了德克萨斯州所有医院的行政人员。信被转到了我的实验室。我给他打了电话,并对她进行了各种研究。她患有软组织感染。她的皮肤上如果割伤或有任何擦伤,就会出现感染;她的牙齿、舌头、嘴巴、鼻子和身体表面都会出现溃疡。而且她没有脓液。如果你我手指扎了刺,我们会长出一个大脓包,里面充满白细胞——脓液。她则相反。她的皮肤表面会有感染,但不会有脓液。就好像白细胞无法到达感染部位,尽管她的血液中白细胞数量异常多,远高于我们大多数人。尚不清楚缺陷是什么——大概是她的白细胞某种缺陷。我们注意到的是,她的白细胞缺乏粘附到表面的能力。它们会从玻璃或蛋白质表面滑落,这非常不寻常。白细胞通常会强烈粘附到几乎所有东西上。” 到1985年,安德森已经发表了关于这个女孩的期刊文章,并在德克萨斯州发现了六个类似的病人。

安德森在宾夕法尼亚大学的同事告诉斯普林格之后,两人开始合作。通过研究安德森患者的血液样本,他们证实白细胞不会像正常白细胞那样聚集在一起,这强烈表明它们缺少LFA-1。进一步的研究表明该蛋白质确实缺失了。

罗伯特·罗斯莱因是斯普林格的一名博士后研究员,他现在就职于康涅狄格州里奇菲尔德的勃林格殷格翰制药公司。他着手确定LFA-1与何种分子结合以使细胞粘附在一起。他使用了单克隆抗体技术,这是一种通过将蛋白质注入小鼠体内并分析其免疫系统产生的抗体来研究蛋白质的方法(参见第50页的方框)。1986年,研究团队发表了结果:LFA-1的目标是ICAM-1。

ICAM-1和LFA-1的发现和阐明开创了致力于研究免疫系统中细胞黏附的整个生物学领域。(这对安德森也没有坏处。“在德克萨斯州,”他说,“我一年的资助增加了1000%。”)研究人员继续发现了数百种类似的黏附分子,它们控制着体内所有细胞的相互作用。到20世纪80年代末,制药行业也对黏附分子产生了浓厚兴趣。研究人员认为,如果白细胞上缺乏这些分子会减弱免疫反应,那么阻断黏附的药物或许可以帮助减轻类风湿关节炎或哮喘等疾病中的免疫反应,在这些疾病中,过度活跃的免疫系统会损害身体。

在20世纪80年代早期,细胞黏附的故事正在展开,一群生物学家和病毒学家从各个角度研究普通感冒,但都没有取得成功。例如,有些人正在研究干扰素,这是一种身体自然产生的刺激免疫力的物质。当时,正如一位研究人员所说,干扰素被吹捧为潜在的“万能抗体”,事实上,在临床试验中,它确实对普通感冒显示出希望。但由于其高成本以及定期给人们注射这种强效“万能抗体”的副作用问题,这种治疗无疾而终。其他生物学家则在寻找各种感冒病毒用来进入细胞的细胞受体,病毒在细胞内疯狂复制并造成破坏。尽管当时的感冒研究人员并未意识到,正是这一研究方向最终导致了ICAM-1的第二次出现,这次是作为感冒药而非细胞黏附分子。这条路缓慢而曲折。首先,研究人员必须确定五种感冒病毒家族——总共约200种毒株——是否使用相同或相似的受体。只有这样,针对该受体(或那几个受体)才具有临床意义。多年来,那些仔细检查使细胞易受感冒病毒感染的受体的研究人员并不知道细胞黏附——特别是ICAM-1——与他们的工作有任何关联。

1982年,当时是默克公司分子生物学家,现在是百时美施贵宝公司传染病药物发现副总裁的理查德·科隆诺启动了一项计划,旨在分离约100株鼻病毒的受体,这些鼻病毒约占所有普通感冒的一半。在20世纪60年代,研究人员曾提出这些病毒株可能使用几种不同的受体进入细胞,但科隆诺明确指出,90%的鼻病毒使用一种受体,而另外10%使用另一种受体。科隆诺说,随着这一发现,鼻病毒研究“突然焕发了生机”。这意味着90%的普通感冒病毒(占一半)可能可以用同一种药物阻止,这个比例足以证明开发和上市这种治疗方法的合理性。

在80年代中期,科隆诺和他的同事们生产出一种抗体,能够攻击受体并阻止病毒进入细胞并复制——至少在试管中是这样。然而,这种抗体的临床用途不大,因为生产足够的量会极其昂贵。“对于某些疾病来说,这些抗体是无价的,”科隆诺解释说,“但对于普通感冒,人们不会花很多钱。我们需要一些非常纯净、非常安全且相对便宜的东西。”当科隆诺和他的同事们试图研制出廉价版的抗体时,他们失败了。随着80年代艾滋病疫情的爆发,科隆诺对普通感冒的兴趣开始减弱。

然而,科隆诺的工作却引发了竞争,尽管他当时并不知道——特别是两位分子生物学家杰弗里·格雷夫和艾伦·麦克莱兰的工作。两人都为分子治疗公司(Molecular Therapeutics)工作,这是一家位于纽黑文的小型生物技术公司,后来被拜耳公司收购。分子治疗公司成立的初衷是利用分子生物学的新技术寻找药物疗法。其中一个显而易见的目标就是鼻病毒受体。麦克莱兰说,这个受体是感染如此多人的病毒的入口点,这使得它既具有研究价值,又“是一个具有潜在商业意义的目标”。而科隆诺的发现使得这个项目变得可行。“我们知道科隆诺的工作,”麦克莱兰说,“他通过证明九成鼻病毒有一个共同的靶点,一个受体,引发了一场巨大的竞争。通过这个共同的途径,有可能抑制许多不同的鼻病毒。当我们开始这项工作时,我们试图推进科学——并争取第一个达到目标。”

在接下来的三年里,麦克莱兰和格雷夫尝试了两种方法来确定受体的身份。一种方法是将人类基因插入试管中的小鼠细胞中。小鼠细胞会表达该基因,产生蛋白质,研究人员将尝试用鼻病毒感染它们。由于鼻病毒无法附着在正常小鼠细胞上,只有被赋予人类受体基因并正在制造鼻病毒受体的细胞才会让病毒附着。麦克莱兰说,为了识别该基因,分子治疗公司的研究人员只需筛选大量基因,找出哪一个基因能使鼻病毒粘附到小鼠细胞上。

第二种方法是让单克隆抗体为他们找到受体。他们将对鼻病毒感染敏感的人类细胞注射到小鼠体内,并观察小鼠免疫系统如何针对从人类细胞中突出的各种蛋白质产生抗体。“如果你像这样使用细胞作为免疫原,”麦克莱兰说,“你将获得针对细胞表面许多不同成分的抗体,其中,希望也包括受体。然后你筛选这些抗体,寻找那些能够附着在受体蛋白上并阻止病毒进入细胞的抗体。”

这两种方法都奏效了,为麦克莱兰和格雷夫提供了编码鼻病毒受体的基因以及受体本身。格雷夫的实验室纯化了蛋白质并对其进行了测序,绘制出了构成该蛋白质的氨基酸链的精确图谱。当格雷夫实验室的研究人员将他们的序列与计算机数据库中其他研究人员已测序的蛋白质序列进行比较时,ICAM-1完美匹配。“我们立即去了图书馆,查阅了一些论文,以找出ICAM-1是什么,然后我们发现了斯普林格的团队,”麦克莱兰说。“那是我们第一次听说他们。”

他所说的“他们”不仅仅指斯普林格的团队,还有两位曾与斯普林格合作的研究人员——罗斯莱因和史蒂文·马林——他们当时在勃林格殷格翰公司工作。罗斯莱因招募了一位名叫文森特·梅尔卢齐的免疫学家,梅尔卢齐于1987年启动的鼻病毒项目在他的实验室里正在进行中。他有很多装有细胞的试管,可以用鼻病毒感染这些细胞,并且他正在等待可能需要这些细胞培养物进行测试和开发的潜在治疗方法出现。

一旦格雷夫和麦克莱兰意识到ICAM-1是鼻病毒受体,消息便开始传播开来,尽管此时没有人能确切地说清是如何传播的。当然,传播到的地方之一就是BI公司。马林接到了斯普林格团队朋友的电话,问他ICAM-1是否可能是受体。BI公司的朋友也带着同样的问题来找他。“我说,‘一切皆有可能。谁知道呢?’”他回忆道。有了梅尔卢齐的细胞培养物,他们得以迅速行动。“很快,”马林说,“我们收集了确凿的信息,证明ICAM-1是主要鼻病毒群体的受体。”他们与斯普林格的团队迅速撰写了一篇描述这项工作的期刊文章,并与分子治疗公司的论文同期发表,从而使两个团队正式分享了这一发现的荣誉。

在接下来的十年里,BI和拥有分子治疗公司的拜耳公司争先恐后地将感冒药推向市场。“你花了多年的时间辛勤工作,试图识别和克隆这种分子,”麦克莱兰说,“突然有一天,你确切地知道了它是什么,你了解了序列,这打开了你所有那些一直无法进行的实验。我们开始克隆基因,然后对其进行操作、表达、制造突变,进行各种实验,试图尽快将这些知识转化为阻断病毒的有用信息。”

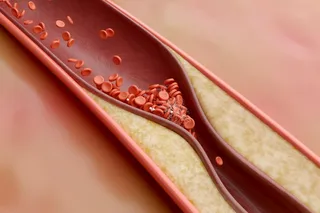

两支队伍都采用了相同的策略。他们生产了一种不固定在细胞壁上,而是可溶的ICAM-1——可以在溶液中自由漂浮。他们可以将其喷入鼻腔,希望鼻病毒会捕获自由漂浮的ICAM-1,从而无法抓住让它进入细胞的ICAM-1受体。马林说,这种策略是一种“诱饵效应”。“这是一场数字游戏。如果每个细胞ICAM-1副本周围有十个可溶性ICAM-1副本,那么病毒与诱饵结合的几率是十比一。”

然而,首先需要解决很多问题。例如,粘液问题:你的鼻子会产生粘液作为抵御异物颗粒的屏障。可溶性ICAM-1能在这个环境中存活下来吗?或者粘液会在它有机会诱骗鼻病毒之前将其分解并冲走吗?在BI,研究人员花费了大量时间测试可溶性ICAM的稳定性,结果证明它是一种马林所说的非常顽强的蛋白质。

“恕我直言,”马林解释说,“我们必须将其与人类鼻涕一起孵育,看看它是否能在鼻腔温度下保持相当长的时间。”马林说,为了获取用于测试的粘液样本,“你需要洗鼻。将无菌盐水注入人类鼻腔,然后他们将其排出。这很粗糙,但目的只是为了说明,‘这东西在人类鼻腔的粘液中是否有万分之一的生存机会?’”测试粘液的任务落到了马林身上——“我的实验室工作人员不想碰它,”他说。“所以我把它放在试管里,在34摄氏度下孵育,这是鼻腔的平均温度,而不是你37摄氏度的体温,然后让它在那里过夜。结果发现它非常稳定。”

粘液障碍只是个开始。研究人员还必须证明可溶性ICAM能对所有或大部分90多种鼻病毒株起作用——抗病毒药物以对一种病毒株有效而对其他病毒株完全无效而闻名。一旦他们成功了,他们就必须弄清楚鼻病毒是否会迅速变异,因为病毒就是这样。如果会,那么他们有希望的治疗方法只会产生一个超鼻病毒谱系,在可溶性ICAM存在的情况下,它们会找到其他方式强行进入细胞。令人欣慰的是,他们的实验表明,病毒似乎对ICAM诱饵仍然敏感,至少在试管中是这样。“这在活生生的人类中到底意味着什么,”马林说,“没有人知道。然而,它给了每个人信心,我们不会把这个放进人类鼻腔中,然后迅速产生不再受这种药物影响的病毒。”

BI研究人员已经对该疗法的有效性进行了两次试验(这使他们领先于拜耳,后者去年才完成了ICAM的安全性试验)。例如,在弗吉尼亚大学医学院,BI的合作者弗雷德里克·海登和他的同事让177名学生志愿者接触鼻病毒,同时向他们的鼻腔喷洒可溶性ICAM或安慰剂。研究人员每天进行六次治疗,从滴入鼻病毒前四小时或滴入鼻病毒后12小时开始。他们持续治疗长达七天。然后,他们检查病毒感染情况,测量症状——寒冷、鼻塞、咳嗽、头痛、不适、流鼻涕、打喷嚏和喉咙痛——并将ICAM治疗与安慰剂治疗进行比较。

结果表明,ICAM具有海登所说的“显著的抗病毒作用和适度的临床益处”。换句话说,虽然ICAM似乎对学生是否真的被感染影响不大,但它确实影响了他们是否因此生病以及病情的严重程度。“症状负担减少了三分之一到一半,”海登说。例如,接受ICAM治疗组产生的鼻腔粘液重量是安慰剂组的一半。“我将此解释为一个积极的信号,”海登说,“这为继续开发这种特定抑制剂,以期开发出使用频率较低的制剂提供了动力。”在南卡罗来纳医科大学进行试验的罗纳德·特纳说,自1982年以来,他可能测试了十种不同类型的普通感冒药物,包括抗病毒剂和针对特定症状的治疗方法。在抗病毒剂中,可溶性ICAM是迄今为止最好的。“老实说,”他说,“我认为它也比文献中的任何东西都好。”

ICAM是否足够好,能够成为一种有市场的感冒疗法,还有待观察。毕竟,它对你可能得的许多感冒都无济于事。然而,斯普林格说,在某些情况下,它仍然可能派上用场。例如,如果你家里或办公室有人得了感冒,你可能会开始喷洒ICAM作为预防措施。值得注意的是,现有的普通感冒疗法,如锌含片和紫锥菊,似乎对感冒的进展没有任何影响,但 nevertheless 销售非常火爆,所以一种真正有效的疗法也可能有利可图。

马林说,大多数未能上市的治疗方法,正是失败在ICAM已经成功完成的早期试验中。但这并不能保证未来。可溶性ICAM仍需很长时间才能上市,可能需要五年。假设它继续按预期发挥作用,研究人员将需要在试验中确定正确的剂量,以及可以多久服用一次。最重要的是,他们必须证明它对自然感冒有效,而不仅仅是对穿着白大褂的研究人员将鼻病毒滴入躺在担架上的大学生鼻腔引起的感冒有效。麦克莱兰对此表示乐观,但他也仅限于此。“我认为这种方法,即使不起作用,也肯定会大大增进我们的理解。而且——谁知道呢?——也许它会起作用。普通感冒给我们带来了足够的麻烦。如果能有一种药能一劳永逸地解决它,那就太好了。”