想象一下,你的孙辈可以精确地选择他们宝宝的外貌、思维和行为。你的家族遗传病,如乳腺癌、囊性纤维化或早期心脏病——更不用说阅读障碍、粗大腿、害羞或男性型脱发——都将在一次操作中被消除。你的曾孙辈将像他们的父母希望的那样苗条、有文化、健谈和长寿。你觉得怎么样?

如果你觉得这听起来不错,那么你有很多同伴。根据“三月蒂姆”基金会的一项调查,超过40%的美国人认为,使用基因疗法让他们的孩子比原本注定的更具吸引力或更聪明是可以的。盖洛普对英国父母的一项民意调查发现,许多人也愿意考虑这种基因增强,原因有些令人惊讶和不安:18%是为了改变孩子的攻击性水平或消除酗酒倾向,10%是为了防止孩子成为同性恋,5%是为了让孩子更具身体吸引力。

目前,这种基因等同于微整形美容手术只存在于想象中。在近十年的实验性地将基因转移到患有严重疾病的人体后,基因疗法的实践者尚未治愈一个人。此外,上述行为特征是否能被证明是基因引起的,仍然远远不能确定。尽管如此,1997年克隆羊出现引发的争议,凸显了基因工程领域发展之快,以及我们在如何使用这种技术方面距离公众共识还有多远。基因转移技术一旦完善,不仅可以治疗遗传性疾病,还可以提供终极形式的预防医学——或者,根据你的观点,终极形式的侵入性“美丽新世界”优生学。

很少有人质疑纠正镰状细胞贫血、囊性纤维化,或者如果相关基因被发现,纠正阿尔茨海默病、心脏病或癌症的基因的价值。一旦技术完善,人们可能也不会质疑在最早的胚胎阶段,或者更可能在受孕前进行这种纠正,以确保健康基因在婴儿发育过程中进入身体的每一个细胞。

但为了外貌或个性而改变基因又是另一回事了。父母代表他们未出生的孩子做出这样的决定公平吗?如果是,他们应该被允许操纵哪些基因?仅仅为了确保孩子拥有卷发、蓝眼睛、高个子或苗条身材,冒基因操纵的风险值得吗?插入高智商的新基因呢?同性恋呢?顺从性呢?乐观主义呢?肤色呢?基因疗法是否应该成为创造一类全新基因工程儿童的首选工具,这些儿童都是根据良好的基因版本量身定制的,而这些基因被认为会影响我们的外貌或行为?

当这种操纵变得可行时,“人人生而平等”这一典型的美国假定将何去何从?

去年九月,研究人员和伦理学家开始更仔细地审视这些问题,他们开始想象曾经不可想象的事情。美国国立卫生研究院召开了首次基因疗法政策会议,重点讨论了改变基因以增强正常功能的利弊。两周后,美国科学促进会主办了一场关于遗传操纵另一个迄今为止完全禁区方面的研讨会:基因改变并非针对躯体细胞(迄今为止所有此类操纵都是如此),而是针对性细胞或生殖系细胞——即卵子、精子和非常早期的胚胎。在这一阶段的干预将以更加深刻和永久的方式改变未出生一代的遗传禀赋。

一些会议发言人带着不安的态度讨论了必然相关的问题——为增强而改变基因和在性细胞中改变基因。华盛顿特区乔治城大学肯尼迪伦理研究所的辛西娅·科恩说,在我们开始进行生殖系基因疗法之前,我们需要决定我们是否想改变“人之所以为人”的本质。我们需要决定人性中是否存在某种宝贵的东西,即使可以改变,我们也不应该改变。

一些发言人想知道,我们是否足够明智,去干预人类所有辉煌的多样性?也许我们会在去除某些令人反感的事物的过程中,也去除了某些重要的东西。或者,也许我们会破坏进化带给我们的微妙平衡,在这种平衡中,每个遗传特征都会影响其他所有特征。例如,凯斯西储大学医学院遗传学家亨廷顿·威拉德指出,人类DNA与类人猿的差异非常小——只有1%到3%。我们感知到的这些灵长类物种之间的大部分差异可能不在基因本身,而在于它们如何被开启和关闭。而这种调控的理解非常不足。休斯顿贝勒医学院的马尔科姆·布伦纳问道,当你改变人类的“配方”时会发生什么?如果这意味着你25岁时就会患上骨关节炎,因为你的骨骼强度没有增加,那么拥有巨大的肌肉值得吗?

然而,一些发言人认为,如果基因增强可以在成年体细胞上安全进行,那么这种做法原则上与健美、吸脂和植发等操作没有区别。其他发言人指出,如果特定增强能通过以下测试,则可能是允许的:这种治疗是否对每个人都有价值?例如,改善记忆或免疫功能将为每个人带来内在益处。另一方面,改变身高、肤色或肌肉量只会带来竞争性的社会优势——如果每个人都有,没有人会变得更好。但还有其他发言人认为,通过基因工程给孩子任何优势都意味着跨越了一个重要的道德界限。他们担心可能导致的阶级区别的生物学强化,因为基因增强几乎肯定只对非常富裕的人开放。

凯斯西储大学生物医学伦理中心主任托马斯·默里指出,许多人对允许父母创造更完美的儿童感到担忧。即使出于好意,这种策略也可能产生令人深感不安的效果,即降低对与众不同的人的容忍度。随着基因筛查测试准确性的提高,干预生育的机会将大大增加。这些选择可能会造成压力,要求人们根据当前对儿童的“理想”规范来调整自己的生育决定。科恩也表达了这一担忧。她说:“这是对未来世代的非自愿入侵。整件事风险很大。我们出错的方式太多了。谁知道我们今天的行动在2200年会有什么影响?”

像科恩这样的观察家可能言之过早。遗传学家们说,没有人能预见到有效的生殖系基因疗法,无论出于何种原因,直到困扰体细胞基因疗法的大多数问题都得到解决。布伦纳说,今天谈论生殖系基因转移,有点像“和平号”飞船的设计师们正在为他们的飞船是否适合星际旅行而苦恼。

将新基因转移到细胞中——无论是性细胞还是普通体细胞——涉及几个步骤。首先,你必须识别并分离出目标基因。然后,你必须找到一种方法将其导入合适的宿主细胞。将其导入后,你必须将其导向宿主细胞DNA上大致正确的位置。最后,你必须使该基因以生物学上适当的水平产生其编码的蛋白质。虽然实验已证明这些步骤至少在动物身上可以完成,但通常伴随着困难。

最早的问题之一出现在载体上——设计用于将新基因导入细胞的实验载体。现在大多数实验都使用经过精简的病毒,但即使去除了它们的感染基因,这些病毒仍然可能刺激潜在有害的免疫反应。科学家们现在正在研究非病毒载体,以将新基因护送到细胞中。总有一天,基因可能会被携带到人工人染色体上,这是一种精简版的自然模型,它将随着每次细胞分裂而复制并制造蛋白质。另一种可能性是将未经修饰的裸DNA注射到细胞中,以获得所需的蛋白质。最终,所使用的载体可能会根据所治疗的疾病而有所不同。

一旦新基因进入了合适的细胞——比如肺细胞,以治疗囊性纤维化——就存在将其运送到所需位置的棘手问题。到目前为止,新基因的位置几乎完全不可预测。对于许多形式的基因疗法来说,这并不是一个问题,因为其目标仅仅是让足够高比例的细胞(即使不超过5%到10%)产生足够的蛋白质来发挥作用。但是,如果新基因阻碍了另一个基因——特别是如果那个基因负责调节细胞生长并且其中断导致癌症——这可能会带来重大的风险。

为了消除这种意外,基因治疗师的最终目标是将基因导向特定染色体上的特定靶点——理想情况下,通过在完全相同的位置插入健康的基因版本来替换受损基因。这种一对一的交换可以通过称为同源重组的过程来实现。但这并不容易。

北卡罗来纳大学教堂山分校的分子遗传学家奥利弗·史密西斯是该领域的先驱之一。他在1985年开始研究时,只能在百万分之一的细胞中实现同源重组。此后,他将完美同源的发生率提高到接近十万分之一——这是一个显著的改进,但正如他所说,这个频率对于基因治疗来说仍然太低,无法实用。

非同源重组的真正危险并非主要体现在对遗传错误有一定容忍度的体细胞基因疗法中,而是在生殖系基因转移中。对于生殖细胞来说,除了完美的同源重组之外,任何其他方式都不可行。由于经过基因操纵的细胞将发育成身体的每一个细胞,任何错误都将大大放大,很可能造成毁灭性的后果。

亨廷顿·威拉德说,从我们对各种物种的经验来看,生殖系基因转移可能会产生一些非常意想不到的后果。其中包括严重的身体异常和出生缺陷——例如畸形肢体——以及最终发展成癌症,即使在那些最初看起来基因纠正成功的动物身上也是如此。威拉德说,当你在苍蝇或老鼠身上看到这些后果时,你可能会称之为“有趣”,但当它们发生在人类身上时,同样的意外则无异于灾难。

尽管存在所有这些困难,基因疗法仍然有望彻底改变医疗保健。但它最初的成功可能不会像过去人们想象的那样,发生在纠正涉及单一缺陷基因的经典遗传病——囊性纤维化、血友病、镰状细胞性贫血、肌肉萎缩症——方面。相反,基因疗法很可能作为辅助技术在治疗癌症、艾滋病等感染性或退行性疾病以及程度较轻的心脏病、阿尔茨海默病、关节炎和糖尿病方面取得突破。

美国国立卫生研究院的重组DNA咨询委员会(RAC)负责确保所有接受联邦资助机构的基因疗法实验都符合NIH指南,该委员会已登记了222项实验程序,其中190项用于测试治疗方法(其余旨在回答基础研究问题)。在这些治疗性实验中,132项(69%)涉及癌症基因疗法——这根本不被认为是传统的遗传疾病。

癌症基因疗法之所以被积极推进,部分原因在于它是一个相对容易的目标。只需要对少量细胞进行基因修正,并且只需要较低程度的同源性,就能增强人体对癌症的免疫反应。但癌症基因疗法也因另一个可能更重要的原因而被追求:金钱。

南加州大学基因治疗实验室主任W. 法国·安德森说,治疗单一基因缺陷赚不到多少钱。他说,目前资助大部分基因治疗实验的主要制药公司只对那些能从其数亿美元投资中获得可观回报的治疗方法进行临床试验。而癌症患者的数量远远超过患有单一基因缺陷疾病的患者。

一项计划于今年夏天开始的针对骨髓性白血病的实验性治疗,是基因疗法这一新方向的典型代表。明尼苏达大学的研究人员希望用双倍剂量的新基因治疗患者的骨髓细胞:一个抗癌基因与一个对化疗药物甲氨蝶呤产生抗药性的基因结合。在接受大剂量放射治疗(白血病的标准治疗)后,患者将接受这些经过处理的细胞,并进行一个疗程的甲氨蝶呤治疗。只有携带甲氨蝶呤抗药基因的骨髓细胞才能存活——这些细胞也成功地接受了抗癌基因。其想法是,最终这些无癌细胞将重新填充患者的骨髓,从而有效治愈白血病。

尽管如此,那些点燃公众、媒体、政策制定者乃至科学家自身想象的基因转移应用,却是那些更为遥远、更具未来感的应用。当它们变得可行时,它们将代表人类在遗传性疾病方面取得的最终胜利——并由此颠覆我们对人类生物遗传的传统观念。

在生育诊所,非常类似于生殖系基因转移的程序,某种程度上已经开始实施。在一种名为细胞质转移的实验性生殖技术中,将老年卵子中所有的细胞质——构成细胞内部的物质,不包括细胞核——吸出,并替换为年轻、健康卵子的细胞质。尽管大多数基因都在细胞核内,但细胞质内包含着线粒体中少数短寿命的自身基因。凯斯西储大学的托马斯·默里问道,这是否意味着进行细胞质转移的生育诊所已经进行了一种粗糙的生殖系基因转移?毕竟,他们已经移除了这些卵子中的线粒体基因并进行了替换。

生育诊所是基因工程中的不确定因素。它们是美国最先进、受监管最少的生物技术研究中心之一。由于它们是营利性企业,不接受联邦资助,因此不受目前禁止涉及将人类基因转移到人类性细胞的实验的联邦法规的约束。由联邦资金资助的人类基因转移实验必须获得当地机构审查委员会、RAC和食品药品监督管理局的批准——一个三层审查过程,确保没有科学家在没有充分证据表明风险小于预期收益的情况下将基因插入人体。但私人生育诊所没有这样的限制。当生殖系基因转移真正开始时,最有可能在那里发生。

默里说:“人们谈论技术必然性,粗略地说,就是‘能做到的,就会做到’。随着这项技术日趋成熟——尽管尚未完全成熟——我们确实需要讨论这些更有争议的基因转移技术用途。我很确定会有支持者。”

正如生殖系基因疗法可能在未经官方许可的情况下悄然实行一样,基因增强也可能如此。基因治疗师已经接到一些电话,希望以异想天开的方式应用他们的发现。根据9月份NIH会议发言人的说法,一位运动医生最近致电一位研究风湿性关节炎基因转移的科学家,询问是否可以将肌肉力量基因转移到他的运动员身上。在另一个案例中,一位研究员收到一封电子邮件,询问是否有可能改变一个人的肤色。化妆品公司也曾联系研究白化病的调查员,询问开发改变肤色或发色的产品的可能性。

这些请求听起来可能很离奇,但它们指向了医学史上一个常见的主题,即一种最初作为治疗的疗法,最终常常进入利润丰厚的美容增强领域。这可能由于当前药物审批过程的一个怪癖:一旦任何经FDA批准的治疗方法进入市场,它就可以用于任何目的,即使是未经批准、未经测试的“超适应症”使用。

例如,整形手术最初是为了纠正战争创伤造成的严重面部畸形而开发的,但很快就被用于矫正民族特征的鼻子和紧致老年下垂的皮肤。乳房植入物最初是为了重建因乳腺切除术而失去乳房的女性的乳房,但很快就被植入到健康女性体内,她们只是想把B罩杯变成D罩杯。生长激素疗法是为了让激素缺乏、身高异常矮小的儿童增加几英寸,但很快就被那些想让矮小孩子不那么矮,或者至少在一个案例中,让高女儿更高以期获得大学篮球奖学金的父母所追捧。

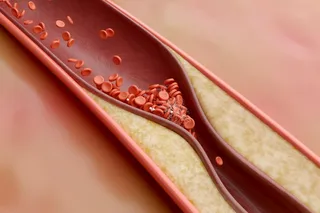

基因治疗师预见到他们的技术也会发生类似的事情。考虑一项目前正在研究的基因疗法,通过递送VEGF(血管内皮生长因子)基因来治疗动脉粥样硬化,VEGF是一种由细胞产生以生长新血管的蛋白质。在波士顿圣伊丽莎白医疗中心的一项小型研究中,研究人员通过导管将基因的裸DNA递送到腿部动脉因动脉粥样硬化而狭窄以至于一些患者面临截肢的患者腿部。这项治疗改善了几乎所有患者的状况。纽约医院-康奈尔医学中心的研究人员也提出了一种类似的手术,称为“生物旁路”,可能适用于治疗冠状动脉阻塞的患者。通过导管将VEGF基因直接递送到心脏,他们希望促使新的血管在堵塞的血管周围形成——这是一项我们大多数人都会毫无保留地庆祝的成就。

但是,当健康人出于与救命无关的原因想要长出新血管时会发生什么呢?也许他们是跑步者或足球运动员,希望让腿部获得更多氧气;也许他们相信更好的脑部血流会提高自己或孩子的智力。这些生物旁路技术的增强用途应该被允许吗?

根据凯斯西储大学生物伦理学家埃里克·容斯特的说法,几乎任何增强目的的基因转移都可能始于针对某种疾病的基因疗法。他在AAAS会议上说:“你不会看到提交给RAC或FDA的方案被标记为‘基因增强方案’。它当然会首先针对病理问题。”但是,他说,从开发基因疗法治疗癌症化疗导致的脱发,到将相同的基因改变提供给更大的市场:患有普通男性型脱发的正常中年男性,这只是一小步。尽管容斯特,尽管他自己的发际线也后退,认为脱发是进行基因疗法的一个无关紧要的原因,但他表示,我们目前的监管环境无法阻止那些表面上为可敬的治疗目的开发的产品被超适应症使用。哥伦比亚大学内外科医学院的研究人员已经设想了这样一种产品,他们在1月底报告称已识别出第一个与脱发相关的人类基因。他们指出,最终,可能可以开发出一种含有该基因的局部治疗脱发的产品。

问题在于界限划在哪里。生物伦理学家喜欢谈论“滑坡效应”,这是一条连接可接受与不可接受的路径,大多数伦理问题都排列其上。滑坡效应的第一步是危险的,因为所有后续步骤似乎都不可避免地随之而来。伦理学家经常援引滑坡效应来阻止人们迈出那宿命的第一步。

但在非治疗目的的基因转移案例中,任何坡度都可能过于平缓,以至于作用不大。容斯特说:“基因增强没有滑坡效应。根本没有滑下去。我们一批准生物旁路手术,或者用于毛囊刺激的化疗辅助剂——即脱发疗法——我们已经到了谷底。”