2011年7月9日午夜后不久,六名男子潜入位于德国北部格罗斯吕塞维茨镇一家名为 biovativ 的研究机构的一个围栏田地。那是一个晴朗温暖的星期六夜晚,这片115英亩的农场被半个月亮照亮。

这些人迅速行动,包围了夜班保安。他们用手电筒照着保安的脸,用胡椒喷雾和警棍威胁他,搜查了他的身,拿走了他的手电筒和钥匙,并砸碎了他的手机。然后他们直接走向目标——一片网球场大小的马铃薯地。几分钟内,这些马铃薯——一个由附近的罗斯托克大学运行的研究项目的一部分,旨在研究兔子疫苗和塑料聚合物是否可以在植物中生长——就被连根拔起或被踩烂。

两天后,在南部100英里外的一个农场,场景几乎完全重演。这次,十几个蒙面男子制服了两名乌普林根植物科学园的保安,跳过了一个齐腰高的铁丝网,破坏了一块转基因马铃薯地,以及附近一部分转基因小麦地。当警车疾驰向农场时,袭击者消失在夜色中。

“这是多年的实验室工作和温室工作毁于一旦,”该农场两位经理之一的乌韦·施拉德说。“不会有任何结果了。”

乌韦·施拉德指出在一次袭击中受损的转基因作物。安德鲁·库里

格罗斯吕塞维茨的农场和乌普林根的田地都由孟山都、巴斯夫和先正达等跨国种子和化学公司资助,进行转基因作物田间试验。但这些袭击并非针对企业贪婪,而是另有目的:这些被毁坏的马铃薯试验,是公共资金资助的、距离商业应用还有多年时间的“概念验证”实验,由大学生物系赞助。

“他们针对这些特定的试验,是为了削弱德国的研究,” biovativ 公司的首席执行官克斯汀·施密特说。

具有讽刺意味的是,将一个生物体的基因插入另一个生物体的技术是30多年前在欧洲大学实验室开发的,而所谓的“转基因”作物的首次商业种植尝试也发生在欧洲的田地里。然而,转基因生物(GMOs)现在在奥地利、匈牙利、法国、卢森堡、德国和希腊被限制种植。

根据支持转基因的非营利组织国际农业生物技术应用获取服务组织的数据,2011年全球种植的3.95亿英亩所谓“生物技术”作物中,有282,911英亩在欧洲。这占全球总量的0.07%。

另一方面,美国农民去年种植了1.7亿英亩转基因作物;美国种植的大豆中有93%是转基因的。巴西和阿根廷种植了数千万英亩的转基因棉花、大豆和玉米。印度也正在加入转基因的行列。

对于最初启动这一切的实验室来说,影响是毁灭性的。“科学家们开发出一种性状,并且有了一些有效且令他们兴奋的东西,但他们根本无法负担测试费用,”罗马联合国粮食及农业组织高级经济学家特里·雷尼说。

抗议的公众面貌

对于一群通过一切必要手段对抗转基因作物的核心抗议者来说,这是个好消息。

蓝眼睛、身材魁梧的养蜂人迈克尔·格罗姆是德国最著名的反转基因运动的代言人,这是一个松散的激进分子网络,名为“Gendreck Weg”,意为“基因垃圾清除”。自2005年以来,Gendreck Weg 组织了广为人知的“田间解放”行动,旨在摧毁转基因作物的露天试验。

格罗姆借鉴了民权运动久经考验的策略,确保“解放”提前数月宣布;示威者乘坐引人注目的拖拉机车队抵达,身穿防化服或养蜂人头罩。在拔除转基因玉米、小麦或土豆地块后,他们有时会种植有机品种,称之为“玉米交换计划”。

“我们必须走进田地,以一种非常公开的方式进行,这样民众就不会把我们看作罪犯,”格罗姆说。“数百名警察出现,这对媒体也很有趣。”

活动人士坚持事后留下,希望能被捕。自2008年首次被捕以来,格罗姆因各种罪名,从非法侵入和藐视法庭到拒绝支付象征性罚款,已在监狱里待了一个多月。

他还收到了美国农业巨头孟山都的禁令,他很高兴违反了。他说:“如果他们再次把我送进监狱,我也会微笑着进去,微笑着出来。”

迈克尔·格罗姆,养蜂人兼活动家。本杰明·托德曼

我在埃尔福特附近山顶上一座破旧的石堡汤恩多夫城堡与格罗姆见面,他与大约60人一同居住在那里。一条土路从山谷中蜿蜒而上,山谷里是整齐的耕地,通向城堡的干护城河。

在城堡的公共餐厅吃完扁豆汤、糙米和自榨苹果汁的午餐后,我跟着这位养蜂人兼活动家来到一个他与伴侣和儿子居住的小门房。

当他那金发红脸的蹒跚学步的孩子在他身旁的沙发上熟睡时,格罗姆告诉我,生物技术研究不过是一种隐秘的努力,旨在消灭欧洲的有机农民——以及像他这样的养蜂人。

“我不认为这是一种真诚的科学努力,”他说。“他们的策略是通过污染这里来打开转基因农业的大门。如果我是一名真正想研究这个问题的科学家,我会怎么做?我会去美国,那里的一切都已经被污染了。”

格罗姆指责像 biovativ 这样的实验室故意疏忽,称他们故意错误标记试验地块,并允许实验植物的种子和花粉污染附近的田地。这位养蜂人说,他担心一旦转基因植物在欧洲环境中释放,就无法将其收回。

“没有好的基因技术。它就像原子能一样——一旦你打开了门,就无法关上,”他说。“一旦它出现在世界上,我们就无法摆脱它。”

我问格罗姆,Gendreck Weg 是否与最近在格罗斯吕塞维茨和乌普林根发生的夜间袭击有关。他笑了笑,靠在沙发上。

“那不是我们的事,但你无法真正控制它,”他耸耸肩说。“我只能向那些做了这件事的人致敬并祝贺他们。他们可能通过阻止这些植物污染人类的种子库存,避免了更大形式的暴力。”

谁还需要一场绿色革命?

尽管数十年的研究尚未发现转基因植物对健康构成风险的任何确凿证据,但只有不到四分之一的欧洲人愿意看到它们成为食物供应的一部分。

许多人认为没有必要:该大陆的人口预计将在25年内达到顶峰,之后将逐渐减少。

但欧洲是个例外。世界正迅速接近一个临界点。全球人口已达70亿,预计未来40年将增加20亿至30亿,然后趋于平稳。由于世界上大部分主要农田已被耕种,没有太多回旋余地来养活这些额外的人口。

“不要转基因!这里足够所有人!”2005年,德国施特劳斯堡附近,一名抗议者的标语写道。David Baltzer/Zenit/LAIF/Redux

联合国粮食及农业组织估计,到2050年,世界需要增产70%的粮食,包括额外十亿吨谷物,以满足人口增长的需求。

我们以前也遇到过这种情况。二战后的几年里,公共卫生和环境卫生的基本原则大大延长了全球的预期寿命。其结果是食物供应出现了同样巨大的短缺。

一个人在改变这一切方面做了很多。

1970年,诺曼·博洛格在墨西哥。Bettman/Corbis

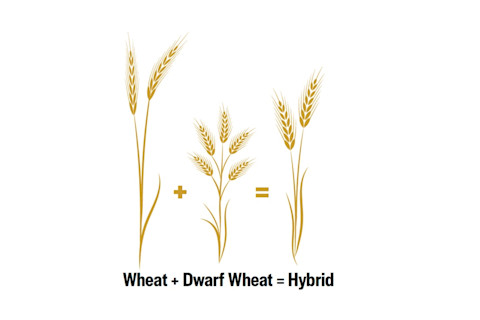

从1944年开始,爱荷华州出生的生物学家诺曼·博洛格在墨西哥的田地里度过了近30年,手工杂交不同类型的小麦品种。博洛格利用传统育种技术取得了关键突破,将矮秆小麦与高产小麦品种杂交,培育出一种既能高效生产(在充足肥料的条件下),又足够强壮能够承受大量谷物重量的植物。

博洛格的改良使墨西哥小麦农民的生产力比传统品种提高了六倍。农学家们继续利用同样的原理培育“半矮秆”水稻,从根本上改变了世界上半数人口赖以生存的作物。世界从粮食短缺走向粮食过剩;与此同时,人口增加了一倍多。

崇拜者称这些突破为绿色革命。但并非所有人都感到满意。

新的作物品种依赖机械化、受控灌溉和人造石油基肥料才能达到惊人的生产力,这使得小农户难以竞争,并大大增加了农药的使用。在许多情况下,杂交种子每年都必须从种子公司重新购买,这使得少数美国和欧洲的种子育种者变成了企业巨头。

绿色革命的过度行为从一开始就受到活动家的谴责。印度物理学家万达娜·席瓦在1991年写道:“美国专家将自然的限制视为必须消除的生产力障碍,从而在世界范围内传播了对生态具有破坏性和不可持续的农业实践。”

其他人则认为,绿色革命在多个国家拯救了数亿人免于饥饿,因为他们的人口增长速度超过了粮食生产。1970年,当博洛格被授予诺贝尔和平奖时,他提出寻找更高产作物的努力永无止境。“我们现在可能正处于高潮,但如果我们变得自满并放松努力,退潮很快就会到来,”他说。

下一个大事件

到1980年代,科学家们已宣布基因改造将是下一个重大事件。

预示着新时代到来的突破来自比利时,根特大学的生物学家马克·范·蒙塔古和杰夫·谢尔正在研究一种名为“农杆菌(Agrobacterium tumefaciens)”的细菌。这种细菌形状像一个小药丸,生活在土壤中,导致受感染的植物长出植物肿瘤,通常称为冠瘿。

研究人员发现,肿瘤农杆菌(A. tumefaciens)通过向受感染的植物细胞提供基因来改变其基因编码,导致它们失控生长。没有人希望植物长出肿瘤。但如果两种完全不同的生物——细菌和植物——能够交换基因,那么通过基因转移直接改变作物的潜力是巨大的。

如今,范·蒙塔古在根特大学一间堆满文件的办公室里经营着一所小型研究所,致力于为发展中国家生产转基因作物。他的桌上摆放着一尊甘地木雕;高高的书架上是他的曾祖父的半身像,他是比利时社会主义党的创始人。

Alison Mackey/Discover

20世纪50年代初,作为一名学生,范·蒙塔古追随他的脚步,领导了比利时学生社会主义运动,并前往共产主义的波兰、捷克斯洛伐克和俄罗斯。他带着抑扬顿挫的佛兰德语口音,戴着厚厚的眼镜,咧着嘴笑,这位79岁的老人精力充沛,回忆起实验室在20世纪70年代的鼎盛时期,充满热情。

多年的研究证实了团队早期的猜测。每个细菌内部都有称为质粒的结构,它们是自由漂浮的基因编码链。肿瘤农杆菌(A. tumefaciens)的质粒侵入植物细胞并穿透其DNA,插入多达25,000个自身的碱基对。质粒DNA的片段改变了细胞的行为,劫持了它并导致不受控制的生长。

了解冠瘿细菌如何在不破坏植物细胞的情况下改变它们,是一个关键的突破,它开启了一系列全新的可能性。这意味着研究人员可以去除导致冠瘿的质粒 DNA,并用来自其他生物体的精心选择的基因片段取而代之。

利用细菌中空化的质粒作为载体,可以将赋予有价值性状的新基因植入植物的DNA中。经过足够的调整,理论上可以将非洲巨芒草的巨大尺寸和快速生长与耐旱水稻结合起来。

为了验证这一发现,范·蒙塔古借鉴了另一种细菌,即苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)或 Bt,衍生出的一种流行有机杀虫剂,这种杀虫剂至今仍喷洒在有机农场中。Bt 产生一种对极少数害虫(包括玉米螟虫)致命的蛋白质。

范·蒙塔古首先分离出负责产生杀虫蛋白的 DNA,然后将其拼接进农杆菌的基因组中。他利用这种经过基因改造的版本作为特洛伊木马,将该蛋白植入烟草植物中,这些植物随后可以自行生产杀虫剂。

2011年,转基因作物在全球29个国家进行商业化种植。美国以1.705亿英亩商业化转基因作物种植面积位居榜首,而巴西、阿根廷、印度和加拿大各自种植面积超过2470万英亩。Alison Mackey/Discover

自范·蒙塔古取得突破以来的三十年里,转基因作物的推广速度超过了农业史上任何一项技术。1996年至2011年间,全球转基因作物的种植面积从400万英亩增加到3.95亿英亩,在15年内增长了9000%。

无转基因区域

然而,欧洲仍然是一个坚决反对的孤岛。在我拜访的范·蒙塔古根特大学办公室不远的一个实验温室里,种植实验性转基因水稻需要生物危害协议,这些协议似乎更适合培养埃博拉病毒。

幼苗单独条形码,并用印有生物危害标志的黑色上锁箱运输。灌溉水用紫外线消毒,并运往净化站。收获的植物在200华氏度以上蒸煮两小时,以确保没有任何幼苗存活的可能性。

这正是有机农民希望保持的方式。回到德国,我拜访了沃尔克·罗特斯托克,一位身材结实、头发花白的农民,他穿着海军蓝T恤和蓝色工装裤在我家门口迎接我。他的狗,一只黑白色的蒙斯特兰犬,在他身旁。

罗特斯托克在柏林郊外拥有400英亩土地,专门种植土豆、谷物和牧草,供他饲养的100头牛群使用。谷仓门上用德语写着一个牌子:“我们不使用基因技术。”

在他的谷仓开裂的水泥地上,今年的亚麻籽作物铺成几英寸厚的一层。“只要可以,我就不用电来烘干种子。我利用阳光和风,”他说,带我穿过一辆古老的东德特拉比汽车,走进一座爬满常春藤的砖砌农舍,屋顶上安装了新的太阳能电池板。

2006年,有消息传开,说罗特斯托克的一位邻居正考虑种植十几英亩转基因玉米。这感觉像是一种直接的威胁。如果转基因花粉飘到他的有机认证田地里,罗特斯托克就无法以有机食品所要求的溢价出售他的土豆和小麦。

他帮助动员当地人向邻居施压,要求取消种植该作物,并收集了约200名该地区农民的签名,他们也承诺避免种植转基因作物。

“基因垃圾清除”组织负责人格罗姆同意没有妥协的余地:他坚称,欧洲必须保持无生物技术,否则他和罗特斯托克等其他小型有机生产商将彻底消灭。

“这些公司一直呼吁共存,但我称之为‘KO-共存’,”这位养蜂人说。“他们只是想把我们击倒——这在生物学上相当于把狼和羊关在一个圈里,看看哪个能活下来。”

这只羊成功地活了下来。2012年1月,欧洲的反生物技术运动赢得了一场重要的战役,尽管尚未赢得战争。在活动家们的攻击之后,德国化工巨头巴斯夫举起了白旗,宣布将把其大部分田间试验迁出欧洲,并停止开发专门针对欧洲市场的作物。

政治植物科学

随着转基因作物在全球传播,并未出现激进分子最初预言的世界末日般的环境后果,对这项技术的反对也从科学领域转向了其他方面。

当我问欧洲议会议员马丁·豪斯林时,他是一位直言不讳的反转基因活动家,在德国中部拥有一家有机农场和奶牛场,问他科学是否能向他证明转基因作物是安全的,他说我没有抓住重点。“这是一个社会问题,”他告诉我。“我们想要什么样的农业?”

“在德国这一领域的决策是意识形态,而不是科学,”汉诺威莱布尼茨大学的健谈研究员汉斯-约尔格·雅各布森说,他的专长是转基因豆科植物。雅各布森去年将他的豆科实验移至北美;他计划在2014年退休时跟随过去。

农业科学家在比利时和德国率先开发出转基因生物,但如今,这些地区已成为转基因禁区或限制区。Alison Mackey/Discover

笼罩在欧洲转基因研究上的阴影,是范·蒙塔古从未预料到的结果。在他1980年代初的发现之后,根特周边地区成为了生物技术蓬勃发展的城镇,吸引了孟山都、巴斯夫和拜耳。

在20世纪80年代和90年代,从转基因烟草和菊苣到甜菜,各种作物都在附近的田地里进行实验性种植。来自世界各地的研究人员涌向他的实验室,工作人员增至200多人。1990年,范·蒙塔古被比利时国王册封为男爵。

从实验室的角度看,这一切都说得通。对范·蒙塔古这样的研究人员来说,转基因植物是经过控制和完善的版本,它们所做的一切,植物本身也一直在做:调整DNA,关闭其中一些片段,并放大其他片段,以不断寻求进化优势。

范·蒙塔古在最近的回忆录中写道:“过去十年的研究清楚地表明,基因组不是一个静态实体,而是一个不断完善其基因库的动态结构。”

人类也尽了自己的本分——塑造我们种植的作物花费了数千年的有意干预。现代玉米与它的野生祖先玉米(teosinte)之间的相似之处,就像茶杯吉娃娃与灰狼之间的相似之处。

“我们生产食物的农业环境在自然界中并不存在,”瑞士植物生态学家伯恩哈德·施密德说。

1999年,抗议者冲入英格兰沃特灵顿的一片转基因油菜地。Karen Robinson/David Hoffman Library/Alamy

但生态学家尤其对转基因作物表达疑虑,因为在他们看来,分子生物学家对植物在实验室外的工作方式持狭隘观点。

他们忽视了转基因作物与野生近缘种杂交的潜在可能性,这可能导致在多样化的生物世界中强行推行单一栽培。批评者认为,鼓励农民继续种植少数几种作物品种,可能会限制遗传多样性,从而削弱在病虫害或其他危害意外来临时以改变形式生存的能力。

最重要的是,批评者认为,转基因作物尚未被普遍证明是安全的,必须逐一评估。华盛顿特区忧思科学家联盟的高级科学家、前环境保护局监管员道格·古里安-谢尔曼将传统育种比作在熟悉的船上重新排列甲板椅。

他说:“在大多数情况下,我们使用的品种,其基因及其产品已被食用了数千年。”尽管如此,即使在这种情况下,危险性状也可能出现。

另一方面,基因工程可以引入从未出现在食物供应中的基因,其后果未知。“基因工程根本不同。声称这是一种新的、更精确的育种方式是虚伪的,”古里安-谢尔曼说。“我不认为它像有些人说的那样固有风险,但我确实认为风险更高。”

性状磨坊继续运转

坐在大学会议室里,范·蒙塔古在荧光灯下显得苍白而有些悲伤,当我问他他帮助开创的技术怎么会出错时,他显得很沮丧。“对科学家来说,科学看起来很明显,”他说。“我想你可以说我们太天真了。”

天真,且运气不佳。卫斯理学院农业政策专家罗伯特·帕尔伯格表示,转基因植物可能是不合时宜的受害者。1996年春天,英国正处于疯牛病危机之中。英国食品安全官员向消费者保证,牛海绵状脑病,即疯牛病,不会通过食用病牛牛肉传播给人类。他们错了。

数十万头牛被屠宰焚烧,数十人感染了一种致命的脑部消耗性疾病。“欧洲受到了创伤。政府监管机构告诉消费者他们无需担忧,但他们错了,”帕尔伯格说。

同年春天,孟山都开始向农民销售转基因种子。欧洲消费者犹豫不决。环保团体将这些新作物称为“科学怪人食物”,将这项技术与孟山都等企业巨头联系起来,并强调了生物技术的风险。

2011年5月,在比利时根特大学和巴斯夫种植转基因作物的一片田地里,抗议者与警察发生冲突。Gianni Barbieux/Reporters/Redux

虽然第一批转基因植物引发了恐惧和争议,但怀疑似乎止步于田地边缘。同样的基本方法也被用于诱导细菌和藻类合成塑料和生物燃料。制药业利用转基因细菌和动物生产胰岛素、疫苗和各种药物。帕尔伯格认为,这些应用被广泛接受,因为它们以绿色燃料或可靠药物的形式为消费者提供了明确的益处。

“我们对基因组学没有意见,”伦敦地球之友组织的活动家柯尔塔娜·钱德拉塞卡兰说。“我们的问题在于它们在转基因生物中的应用。”

也许这是因为转基因作物,虽然提高了生产力,降低了化学品和燃料成本,但却惠及了跨国公司和农民,而不是消费者本身。对像雅各布森和范·蒙塔古这样的科学家来说,这最令人沮丧。

虽然欧盟在过去25年中花费了约4亿美元用于生物技术作物研究,但绝大部分都用于风险评估研究,而非改善作物本身。在法律费用和为遵守欧洲安全法规所需的高安全性田间试验(更不用说田间试验可能被破坏的风险)之间,将产品推向市场可能耗资超过1亿美元,使得转基因生物的开发成本如此之高,只有以利润为驱动的农业企业才能负担得起。

如果它们要兑现承诺,下一代转基因作物将不仅仅需要保护植物免受病虫害:一场创造超级作物的竞赛正在进行,这些作物将更加高产,同时还能抵抗干旱或洪涝。其他作物可能被改造以包含β-胡萝卜素、铁和维生素A等营养物质。作物将被设计成具有“堆叠”的抗性基因,而不是一个单一基因来对抗昆虫或疾病,以防止害虫对单一方法产生抗性。

所有这些都需要对基因改造如何改变植物有更深入的了解。为此,欧洲仍然可以成为一个枢纽。在一个寒冷的3月天,我来到根特一个庞大而不起眼的温室。波兰裔生物学家皮奥特·普齐奥友好地请我把相机留在车里。他递给我一件实验服、安全眼镜和一次性纸质鞋套,然后带我走进可能是世界上最先进的温室。

我们一走进去,一股热带热浪扑面而来。沿着齐腰高的钢平台运行的塑料传送带穿过32,000平方英尺的设施。一个小音响播放着鲍勃·马利的“你能被爱吗”,身穿蓝色连体服的工人们将脆弱的稻苗移植到装有专有土壤混合物的透明塑料盆中。尽管外面寒冷,我很快就跟着普齐奥走过一排排草绿色植物时出汗了。里面至少有82华氏度,这是转基因水稻的理想温度。

这家生物技术设施属于巴斯夫植物科学公司的一个子公司,尽管地处欧洲,但这家化工巨头并未撤出。每天24小时,每年365天,大约8000株植物同时通过温室,每株都用藏在透明容器中的射频识别芯片进行单独追踪。

植物定期穿过衣橱大小的柜子,一套成像设备从七个角度捕捉植物的生长。“每周,它们都像T台上的模特一样,从每个角落和每个侧面被拍照,”普齐奥自豪地说。

每年,该设施可以分析通过调整多达1,300个基因所产生的变化,每个基因都在100多种不同的模型植物中表达和评估。它被巧妙地命名为“性状磨坊”(TraitMill),是巴斯夫培育下一代转基因作物努力的核心。

从这些水稻植物中收集的信息将用于培育抗旱玉米和能在贫瘠土壤中生长的作物,也许是在美国或亚洲的边际土地上。如果运气好,巴斯夫将赚大钱。

然而,外面寒风凛冽。无论这个实验室里产出什么,很可能永远都不会在比利时的雨水中汲取,也不会在德国的阳光下舒展叶片。而且,不久的将来,这里的研究人员——以及他们遍布欧洲大陆的同事——将熄灯,搬到更肥沃的土地上。

更正:本文于2013年3月29日进行了修订,以反映将转基因产品推向市场成本的修正数字。