十六岁那年,我参加了马里兰州蒙哥马利县的科学展。我的参赛项目——即使当时我也认识到——算是一个相当平庸的努力,更像是一个研究项目,而非原创实验。当我最终只拿到自己类别里一个“荣誉提名”奖项时,我并没有感到惊讶。但无论如何,这是一次鼓舞人心的经历,正如这部精彩的新纪录片《科学展》中所深刻捕捉到的那样。

科学展文化充满着深厚的乐观精神,它更多地体现了一种共同的目标感,而非竞争感。我当然对周围那些更宏伟的项目感到一丝嫉妒,但更多的是对孩子们所展现出的智慧感到敬畏,以及他们试图解决(或至少更好地理解)的各种问题之广。电影《科学展》充分地拥抱了这些主题,它追踪了来自世界各地的九位未来研究者,讲述了他们为参加全球规模最大的同类竞赛——国际科学与工程展览会(ISEF)——所付出的努力。

这部纪录片的联合导演克里斯蒂娜·康斯坦蒂尼(Cristina Costantini)称其为“一封写给拯救了我自己的亚文化的告白信”。她本人在青少年时期就曾是ISEF的参赛者。对科学展文化的这份热爱从屏幕上溢出,她对参赛者及其导师身上那种“我能行”的极客精神也倾注了慷慨的喜爱。《科学展》中ISEF的竞技性为影片增添了紧张的戏剧张力。出乎意料的是,影片也充满了幽默感,其中大部分源于学生们自我认知和纯真热情并存的混合体。所有这些元素加在一起,构成了一次鼓舞人心又充满欢乐的体验。

电影《科学展》,就像科学展这个文化现象一样,是当下普遍存在的狭隘犬儒主义和反科学态度的受欢迎的解药。我有机会与康斯坦蒂尼以及她电影中的两位明星进行了交谈:来自南达科他州的高中参赛者卡什菲亚·拉赫曼(Kashfia Rahman)和来自长岛杰里科高中、曾帮助九名学生进入ISEF的研究课老师塞丽娜·麦考拉(Serena McCalla)。以下是我们对话的精简版本。

采访期间,从左至右:卡什菲亚·拉赫曼(高中ISEF参赛者);克里斯蒂娜·康斯坦蒂尼(《科学展》创作者兼联合导演);塞丽娜·麦考拉(杰里科高中研究课老师)。(图片来源:National Geographic)

国家地理

采访期间,从左至右:卡什菲亚·拉赫曼(高中ISEF参赛者);克里斯蒂娜·康斯坦蒂尼(《科学展》创作者兼联合导演);塞丽娜·麦考拉(杰里科高中研究课老师)。(图片来源:National Geographic)

你们每个人,以各自的方式,都是科学狂热者。这又是如何开始的?你们的“起源故事”是什么?

康斯坦蒂尼:我高中时是一名科学展参赛者,科学展是我的避风港。我上的高中非常痴迷橄榄球,对我来说,这是唯一一个让我能真正因为我的想法和思考而感到被认可的地方。科学展教会了我很多关于我自己的东西。它很可能是我能进入一所好大学的原因。它彻底改变了我的生活。我一直想根据自己对科学展的记忆来拍一部纪录片。然后我发现了这两位才华横溢的女性,以及其他一些人。过去两年,讲述这个故事的过程非常有趣。

拉赫曼:我一直热爱学习,但我一直不喜欢上学。学校对我来说总是有点无聊和程式化。我上六年级的时候,做了一个关于《哈利·波特》如何让人成为更好的读者的项目。一切都从那里开始;它成为了一个门户。那是我第一个科学项目,从那以后我一直参加科学展,参赛项目都集中在行为科学和心理学领域。(她的ISEF项目是“习惯化动力学:重复暴露于风险行为对青少年认知和情感反应的神经研究”。)

随着年龄的增长,科学展成了我的一个出口,因为我的高中基本上只关注体育运动,而没有为对科学感兴趣的孩子提供资源或机会。所以我认为我应该继续追求自己那些有点怪异的爱好,并继续参加科学展。它成为了沟通和学习的渠道——对我来说,真的就是一切。

是谁指导了你,塑造了你的科学兴趣?

拉赫曼:我从小就是个好奇的孩子。如果我有什么疑问,我就会去查阅书籍、图书馆、互联网,什么都查。当然,我的父母总是支持我的每一个努力,但他们所从事的领域并不一定与心理学和我后来感兴趣的东西相符。所以很多方面都是自我发现,自己大量的阅读。随着时间的推移,我只是更深入地沉浸在我的爱好中。

你在科学领域遇到过性别或种族障碍吗?

麦考拉:在我的本科学习期间,我的班级里通常有 500 人,而我是其中唯一的女性和黑人。我没有可以一起学习的同伴群体,甚至无法获得通过兄弟姐妹传下来的旧试卷。我的课程里没有和我长得一样的人,也没有和我亲近的人——那有点令人沮丧。但我一直认为,如果你想要生活中任何东西,你都可以得到它。我没有让自己因为继续从事科学而感到气馁。

康斯坦蒂尼:对我来说,科学展是我第一次得到早期肯定,让我觉得:“嗯,我能做事。我的想法可以得到赞扬。我的想法是有价值的。”我认为这对年轻女孩来说尤其重要。所以,虽然科学展对每个人都很重要,但我认为对年轻女性来说尤其关键。科学展在性别平等方面的表现正在进步;现在已经基本平等了。我们希望科学界的其他领域也能效仿。

拉赫曼:我来自南达科他州的一个小镇,在 900 人的学校里,我是三个穆斯林中的一个,也是唯一戴头巾的人。所以这确实是一件很难处理的事情。参加科学展给了我力量,让我觉得我可以做一些事情,让人们了解我,而不是仅仅因为我的[宗教]身份。如果我做这些科学展项目,人们就会开始因为我的个性和才华而认识我,而不是因为我的身份——而我的身份并不是人们常常欣赏的东西。

《科学展》中令人感动的一个方面是看到参赛者从边缘的极客转变为科学文化中的核心人物。你们都有过类似的转变时刻吗?

麦考拉:我高中时从未有机会参加科学展,我甚至不知道它们的存在。所以当我第一次走进国际科学与工程展览会时,我惊呆了。我心想:“我的天哪,我的同类!”因为那里都是热爱“他们热爱的东西”的人,并且他们都在努力把自己的事情做得出色。这太令人惊叹了,太开明了,也太有趣了。我们(科学展爱好者)很酷。即使我们看起来很呆板,我们也只是普通人。我们分享着我们的天赋,那就是我们对科学的热爱,并且我们正在学习如何让其他人从中受益。

拉赫曼:对我来说,就是以一个初出茅庐、眼神明亮但略带疲惫的大一新生身份来到 ISEF!所有这些孩子们都像我一样,热衷于交流科学。这在我的家乡是我从未找到过的。这是一种解脱。这太美妙了。

康斯坦蒂尼:对我来说,你在电影中看到了那个转变的时刻:科学展舞会,孩子们跳得很尽兴。我记得我高中时心想:“哇,这舞会对于科学展来说,实际上还挺不错的。”电影里有个孩子说:“这科学展派对真是够嗨的”,而且确实是够嗨的。那一刻,它不仅仅是关于科学,更是关于这个更宏大的文化。你身临其境时就能感受到那种兴奋。

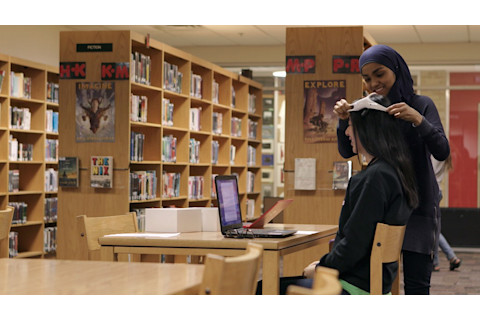

卡什菲亚在她熟悉的环境中,在她高中图书馆给一名被试者安装大脑传感器。(图片来源:Univision)

Univision

卡什菲亚在她熟悉的环境中,在她高中图书馆给一名被试者安装大脑传感器。(图片来源:Univision)

麦考拉博士,您谈到分享天赋。从公民责任和帮助他人的角度来看,科学展的信息是什么?

麦考拉:科学展让我能够鼓励学生追随他们的热情。因为我指导他们,他们现在能够闪耀。我给他们的礼物,他们也回馈给整个社会。我能够看到突破性的科学,而且是 17 岁的孩子在做!这相当非凡!既然他们知道自己能做到,他们就会去做。这就是我所做的一切,我希望有人能接替我的工作,在我走之后继续做下去。

拉赫曼:科学展并不像人们通常认为的那样,是关于奖项和奖品。它是关于与一群不同的个体交流的机会,了解你自己——它是关于自我发现和内省。我认为在一个我们经常被告知该做什么或该成为什么的世界里,这是非常有价值的。我认为科学展能给你带来你在任何领域、任何追求中都可以使用的自我发现的动力。

康斯坦蒂尼:我们生活在一个许多成年人像孩子一样行事,而许多孩子像成年人一样行事的时代。对我来说,这部电影是关于提醒人们什么才是重要的,无论是科学家、女性科学家还是移民的贡献——我们三个人都是移民的孩子。我认为这些信息是人们现在真正应该听到的。我也想让人们笑,想让人们爱上这些充满启发的、有点古怪的孩子们。它提醒我们作为国家,我们是谁,以及我们的心应该放在哪里。

一个有些古怪的最后问题,如果允许的话。假设你可以活任意长的时间,永远健康,永不衰老,但其他人都会在你身边衰老。你希望活多久?

麦考拉:我想永远活下去。如果你给我一个永远留在这里的机会,我愿意。我想看看我们能成长多少。我想看看我的父母、他们的父母、我和我这一代人造成的这些问题,这些学生是否会解决,以及他们是否会用善意来解决——如果他们会的话。我看到这些年轻人不仅是伟大的科学家,更是伟大的人。我希望他们看到成年人所做的一些事情不会让他们变得世故,不会让他们不那么出色。我很想留下来,看看他们会做什么,他们会如何抚养自己的孩子,以及如何传承下去。

拉赫曼:我完全同意麦考拉博士的看法。我希望有机会看到未来会变成什么样。很多成年人都在谈论我的这一代人将如何改变世界,无论好坏,我真的很想看看这一切如何实现。

康斯坦蒂尼:我们看看地球还能存在多久。只要这里还舒适,我就会一直留下来。