阅读作者在约翰威利父子出版社出版的《实验人》中的更多发现。 当我钓到的大比目鱼在加利福尼亚博利纳斯海岸的海水飞溅中挣扎着浮出水面时,我更多地想到的是我自己的命运,而不是这条鱼的命运。考虑到我打算杀死并吃掉它,这可能看起来很残忍。然而,这种扁平、长相奇特的生物的脂肪和肌肉细胞中含有一种对我来说和对它一样有毒的物质:甲基汞,这是在人体(和鱼类)中积累的最常见的汞形式。在适当的剂量和暴露持续时间下,汞会损害一个人的记忆力、学习能力和行为;它还会损害心脏和免疫系统。即使是少量,这种重金属也会导致子宫内暴露的胎儿和母亲乳汁中含有汞的母乳喂养新生儿出现出生缺陷。

科学家向我保证,一份大比目鱼的汞含量远不足以造成伤害。然而,这些科学家也承认,没有人确切知道导致汞在大脑和肝脏(这两个器官往往会积聚汞)细胞中轻微中毒的阈值剂量是多少。

听起来很可怕,但我们大多数人出生时就有一种抵抗汞暴露的防御机制,由特定的基因序列启动,使大多数人在30到40天内排出汞。然而,并非所有人都具有这种天然抵抗力。少数人携带一种基因突变,这显然导致他们的细胞保留汞的时间更长——在极少数情况下长达190天——大大增加了细胞损伤的可能性。

这种基因差异可能解释了为什么有些人比其他人更容易受到汞中毒的影响。这种可能性正在推动科学家之间一项新兴但日益壮大的努力,旨在将汞和其他环境因素(从污染物和饮食到太阳紫外线)的影响与我们每个人与生俱来的个体基因倾向联系起来。“毒理学家说,‘剂量决定毒性’,”在旧金山从事内科实践的汞专家简·海特沃说,“但很明显,有些人即使在少量接触下也比其他人更敏感。”

姑且称之为人类环境基因组学这门新科学,它是环境毒理学和遗传学的融合,这两个领域直到最近才相互交流甚少。然而,研究人员发现,两者的相互作用造就了我们,并常常决定我们是健康还是生病。“儿童哮喘和自闭症等慢性疾病的近期增加不可能是由于人类基因库的重大变化造成的,”国家人类基因组研究所前所长、内科医生兼遗传学家弗朗西斯·柯林斯说。柯林斯承认诊断标准的变化和意识的提高可能起到了一定作用,但他表示,大部分增长“必然是由于环境变化造成的,这可能导致具有基因易感性的人患病。”总有一天,环境基因组学可以提供线索,揭示一个人对环境毒素(如汞)的敏感性以及根据该人的基因造成损害的可能性。医生们可能会更好地了解如何预防此类伤害以及如何治疗接触有害化学物质的患者。

人与汞的较量

汞和我自身DNA之间可能存在的联系,就是我为什么现在正手持一根颤抖的鱼竿站在“鱼鹰号”船头的原因。这是一艘饱经风霜的24英尺拖网渔船。我正在进行一项调查:在吃这条鱼之前和之后(假设我钓到了它)测试我的汞水平,并检查我的个人基因代码,看看我是否是那些似乎能快速排出汞的幸运儿之一。同时,我不禁想知道,这个自我实验是否表明我确实对汞敏感,并且它已经使我的大脑混乱。我希望这些测试,加上与世界各地专家的讨论以及对缅因州一位环境遗传学家的拜访,将有助于指导我下次在餐馆选择大鱼还是面条时的决定。

这次探索是我一项广泛项目的开端,我将自己当作人体实验对象,探索个人测试的四个主要新领域:基因、环境、大脑和身体。从本质上讲,我旨在回答两个重大的个人问题:我在最深层面上有多健康?以及看似无穷无尽的新型高科技疾病和性状测试能告诉我关于我现在和未来健康的什么信息?

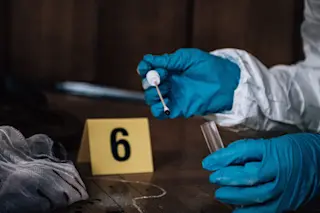

我的鱼类试验始于几天前,当时我提供了9毫升血液和一杯尿液,以测试我正常的甲基汞水平——也就是说,我在21世纪的旧金山生活时体内通常存在的背景水平。今天午餐吃了今天捕获的鱼,晚餐吃了从商店购买的箭鱼后,我将再次提供体液。

在我的甲基汞“之前”测试中,我记录的水平低于4微克/升(μg/l),远低于EPA的5.8微克/升阈值。这令人欣慰。但是我的“之后”水平会更高吗?

大型鱼类是人类汞暴露最主要的来源,尽管研究人员正在探索其他一些潜在贡献因素。2008年,波士顿大学的一项研究测试了印度和美国生产的传统草药产品,发现其中约五分之一含有铅、汞或砷。去年,FDA指出了另一个对儿童,并通过其母亲对胎儿造成伤害的潜在来源:牙科汞合金中含有的汞(我们许多人牙齿中的那些银色填充物)。但FDA对那些非早期发育期且没有使其对汞更敏感的医疗状况的人群的健康影响保留了判断。

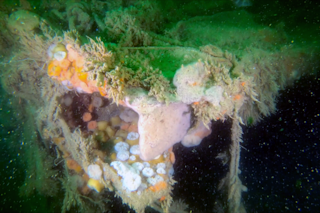

甲基汞通过环绕北太平洋的燃煤发电厂进入我的鱼体内,这些发电厂从美国和墨西哥延伸到日本和中国。从高高的烟囱排出后,汞停留在高层大气中,直到雨水将其带到东太平洋上空,在那里它与其他来源的汞汇合,细菌和其他微生物将其转化为甲基汞。被浮游生物吸收后,汞沿着食物链移动:浮游生物被小鱼吃掉,然后小鱼又被更大的捕食者吞食,每个更大的动物在每顿饭中都会积累更多的汞。这个过程一直延伸到那条精疲力尽的大比目鱼,它让我得以将它卷入船内,这时“鱼鹰号”船长乔什·切奇曼——一位五十多岁、胡子拉碴、头发花白、戴着褪色棒球帽的男子——正躬身从船舷上用网捞鱼。

“鱼鹰号”实验是对我之前进行的321种常见污染物内部水平测试的后续研究,这一过程被称为化学身体负担测试。科学家能够检测到其中163种化合物的痕迹,包括汞、阻燃剂、滴滴涕(DDT)、多氯联苯(PCBs)和邻苯二甲酸酯(一种普遍存在的化学物质,使塑料柔软并促进洗发水、肥皂、乳液和除臭剂中添加香精)。这些污染物已在从北极到南极以及每个深海中都检测到。在动物试验和人类意外高水平暴露中,这些化学物质造成了一系列损害和疾病,包括癌症、不育和出生缺陷。但这些化合物通常在人类体内以极微小的量出现——百万分之几、十亿分之几,甚至万亿分之几——以至于科学家直到最近才开发出检测它们的工具,并且直到现在才开始弄清楚它们到底有多有害。

测试结果显示,我的水平大部分处于平均水平或略高于平均水平——这又是一个宽慰——除了少数异常值,比如DDT,那是我在1972年禁用之前在堪萨斯州东部长大时接触到的一种农药。然而,即使我的DDT(以及DDE,DDT在环境中分解成的代谢物)含量很高,也仍然微不足道,对我没有造成明显的伤害。

这一次,为了检验我对这类毒素的基因抵抗力,我将使用我在本项目中测试的150多万个DNA标记的数据。这些测试旨在寻找一个人与另一个人之间,或一组人与另一组人之间,DNA核苷酸腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶(A、T、G和C——遗传密码的字母)的差异。我的结果包含了关于我与其他人基因不同的线索,比如蓝眼睛与棕眼睛,或患糖尿病或心脏病的风险更高。其他DNA变异已被确定为能提供对化学污染物的保护或易感性,尽管大部分工作都是在动物身上进行的。

最近,随着环境基因组学的兴起,科学家们开始在接触污染物最严重的人类中检测基因标记,这项工作在2006年获得了巨大推动,当时国会批准了4000万美元的基因、环境与健康倡议,这是一项由美国国立卫生研究院(NIH)管理的项目。此后,该倡议资助了一系列项目,调查常见毒素(如汞、臭氧、柴油废气和农药)以及其他环境影响(如饮食和压力)对疾病的影响。该项目还资助了新生物监测技术的开发,包括更好地追踪从心理应激事件和血液皮质醇水平到体内迅速消散的化学物质(如邻苯二甲酸酯)的一切。美国国立卫生研究院主任办公室前基因、环境与健康倡议项目经理布伦达·魏斯说:“我们现在正努力获取基因与环境相互作用的相关数据,将暴露数据与基因数据匹配起来。”“这项倡议仍然很新。没有人确切知道我们会发现什么或数据会如何呈现。”

与此同时,哈佛大学公共卫生学院的“基因环境倡议”正在研究基因如何影响个体对汞和硒暴露的反应。硒是鱼类中出现的另一种化学物质,可能减轻甲基汞的一些有害影响,尽管这一点存在争议。哈佛项目正在利用“护士健康研究”和“健康专业人员随访研究”收集的医疗信息,该研究自1976年以来一直追踪波士顿地区及其他地区12万名护士的健康状况。饮食信息通过问卷收集,汞和硒水平通过脚趾甲屑测量,基因信息通过血液和颊拭子获取。

汞沿着食物链向上移动,浮游生物被小鱼吃掉,然后小鱼又被大鱼吞食,每顿饭都会积累。

“考虑到汞和硒对人类健康的生物学相关性以及先前的候选基因研究表明的遗传性,我们预计将发现主要的新的基因区域,这将大大增进我们对基因、饮食习惯和新陈代谢之间交叉点的理解,”研究团队告诉《哈佛公共卫生时报》,这是哈佛公共卫生学院的一份出版物。

大鱼盛宴

回到“鱼鹰号”上,切奇曼用网捞起我的大比目鱼,把它扔到甲板上。他用刀刺穿它,放掉一些血后,我们在白浪和持续的寒风中又钓了一个小时左右,然后带着第二条大比目鱼和一条石斑鱼返回博利纳斯港。当小船随着波浪颠簸,两台舷外发动机轰鸣时,我思忖着我的测试结果会揭示我身体对汞的易感性如何。我体内深处是否有一种能够抵御重金属的超级基因?

几天后,我吃了用黄油和罗勒烹制的大比目鱼,然后晚餐又吃了用柠檬汁烤制的箭鱼排。第二天早上,我再次抽了九毫升血,并又提供了一杯尿液。

很快我收到了我的检测结果。仅仅这两顿饭,我的汞水平就从4微克/升飙升到13微克/升,远超过EPA建议的5.8微克/升水平。这个结果甚至比我2006年用太平洋捕获的商店鱼进行相同测试时更高。那次前后对比测试使我从5微克/升上升到12微克/升,纽约市西奈山医学院儿科医生兼汞专家利奥·特拉桑德因此斥责我进行了“鱼类饕餮”实验。

“任何量的汞都不安全,”Trasande 说,尽管我的结果对儿童或育龄妇女来说远不如他们那样严重。他警告说,儿童在5.8微克/升的水平下智商会受损。在我第一次“大吃一顿”之后,Trasande 曾建议我不要重复这个实验。我决定不告诉他我又做了一次。

我的基因与汞

掌握了甲基汞数据后,我接下来开始寻找关于我细胞中隐藏的基因的信息,这些基因将决定我未来是否能吃大鱼。旅程始于一封发给特拉桑德的电子邮件,他告诉我作为一名临床医生,他不知道有人类基因受汞影响,也不知道有测试可以确定患者应对重金属的基因武器库。于是我转向动物毒理学家,他们已经在啮齿动物、鱼类、狗、海豚、鸡和果蝇中识别出几个相关基因。佛蒙特大学的汞毒理学家马修·兰德在果蝇模型中表明,汞会结合到细胞(包括神经元)上,并干扰发送到控制它们如何发育、复制和死亡的细胞的信号。

兰德把我引向了卡琳·布罗伯格进行的一项人类研究。布罗伯格是瑞典隆德大学的分子生物学家,专门研究金属的毒性作用。2008年,她的团队发表了一项针对365人的研究,调查了基因变异是否影响红细胞中总汞的清除。她得出结论,两个基因的突变变异可能影响人体排出汞、镉和砷等有毒金属的关键系统。

这些基因名为 GCLM 和 GSTP1,它们有助于产生谷胱甘肽-S-转移酶等酶,这些酶维持谷胱甘肽的水平,谷胱甘肽在将金属从细胞中排出方面发挥作用。据布罗伯格说,谷胱甘肽过少是导致金属在细胞中滞留的因素之一。“这些发现表明,影响谷胱甘肽产生的GCLM多态性[基因变异]也影响甲基汞的滞留,”她在电子邮件中写道,“并且GSTP1可能在甲基汞与谷胱甘肽的结合中发挥作用。”布罗伯格的实验室已经确定了GCLM和GSTP1基因DNA序列中的特定位置,当这些位置发生突变时,可能表明甲基汞从细胞中清除的速度较慢。

用基因的语言来说,布罗伯格的团队发现这些基因中的单个字母与人们保留或排出汞的方式有关。例如,在布罗伯格在GSTP1基因中的一个标记中,DNA中含有A的人保留汞的时间更长的风险会升高。而那些含有两个A的人风险更高。

令我吃惊的是,我是双A型,属于高风险变异。然而,布罗伯格的研究有一个重要警告:这种高风险只出现在那些摄入高水平汞的人身上。另一个警告是,孤立地考虑一个标记并没有考虑到可能抵消这个单一结果的其他基因和因素。正如兰德所说:“需要进行更高水平的研究,纳入更多的受试者,才能得出基因型[个体特定的基因变异]是风险因素的结论。”布罗伯格也警告说,这些数据尚未准备好用于评估个体对汞的敏感性。然而,这暗示了未来可能普遍存在的测试类型。

幸运的是,我有一个简单的办法来避免潜在的汞过量:不再吃大比目鱼或箭鱼,也不再暴饮暴食鱼类。根据FDA和大多数专家的说法,小鱼和幼鱼含有较少的汞,可能更安全食用。

不幸的是,对于我们无论是否愿意都会呼吸、饮食、饮用和通过皮肤吸收的大多数其他污染物,包括邻苯二甲酸酯和全氟辛酸等人工化学品(存在于特氟龙和其他广泛使用的产品中),消除来源是不可能的。这些以及成千上万种融入日常产品的其他制造化合物的基本化学性质在自然界中并不存在;它们如此最近才进入我们的环境,以至于我们的基因、细胞、大脑和身体尚未进化出应对它们的机制。

哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的医生马迪·霍尼格(Mady Hornig)说:“谷胱甘肽酶和其他抗氧化剂是值得研究的好东西。”她的实验室研究毒素对大脑的影响。“但是我认为如果他们在只检查一个或几个标记的基因测试中结果正常,任何人都不应该高枕无忧。”“很可能有多个基因会起作用。”霍尼格说,目标是有一天能有一种预测性的基因测试,针对一个人潜在的神经疾病,比如自闭症,环境毒素很可能对其产生影响。“我们也在寻找血液中的标记,比如蛋白质组学标记,”她说。目前,霍尼格的实验室正在研究出生时保存的脐带血,寻找患有自闭症儿童和未患自闭症儿童血液之间的差异。结果将于今年晚些时候公布。

两个基因的突变变异可能影响清除体内有毒金属(如汞)的关键系统。

第一个环境基因组学档案

在缅因州东北部的阿卡迪亚国家公园附近,我感受到冰冷的风从海洋吹来,吹过芒特迪瑟特岛生物实验室,那是一簇被雪覆盖、四周被冬季光秃秃的树木环绕的建筑。我来到这里是为了从运营比较毒理基因组学数据库(CTD)的科学家那里了解更多关于我身体独特的环境毒素和基因混合物的信息,CTD是一个在线环境基因组学工具,可以交叉引用数千种化学物质、基因和疾病。这个由美国国立卫生研究院资助的项目的协调员之一是卡罗琳·马丁利,她是一位高挑纤瘦的女性,现在穿着厚大衣和针织帽,领着我穿过雪地来到CTD工作人员所在的建筑。马丁利说话轻声细语,像许多科学家一样,对不熟悉的访客的回应,就像被打断了全神贯注的工作一样——这很好,因为她的工作确实令人全神贯注。CTD团队的研究人员已经检查了涉及约4,000种独特化学物质(包括食物、维生素和胆固醇等天然化合物)的122,000个化学-基因和化学-蛋白质相互作用。在此过程中,他们研究了200个物种中的13,500个基因及其对6,500种疾病的影响。该团队还整合了来自其他来源的60,000多种化学物质的数据。

马丁利警告说,这些信息对我个人而言是不完整的。“我们并不真正了解许多这些化学物质在细胞和体内最基本的层面上是如何工作和相互作用的,所以能够了解它们如何影响具有不同基因变异的不同人群充其量也只是个问题,”她说。该领域的大多数研究人员都同意。“现在的问题是,你没有所有的信息,”波士顿大学公共卫生学院研究多氯联苯(PCBs)等化学物质对乳腺癌影响的癌症生物学家大卫·谢尔说。“你必须了解你正在测量的终点。你可以查明该物质是否活跃,但在什么剂量下,以及是否存在不良反应?你需要有一个明确的终点和一个明确的算法才能有一个真正的预测模型。”

在一个俯瞰冰冻海湾的温暖会议室里,马丁利打开笔记本电脑,调出了我体内高于平均水平的约40种毒素的结果:DDT、多氯联苯、阻燃剂、金属、邻苯二甲酸酯等。在我注视下,她将“汞”键入CTD搜索引擎——这是一个公众可在ctd.mdibl.org访问的资源——弹出一个菜单,提供与基因和疾病相关的同行评审研究和媒体文章的链接,这些疾病与这种有害金属有关。我们发现有292个基因的信息,这些基因已在14种生物体中(包括小鼠、大鼠、海豚、奶牛、鸭和人类)进行了汞反应测试,并链接到从癌症到神经系统疾病的数十种疾病。调出包含我结果的网格后,马丁利说,在这种情况下,我在与汞敏感性相关的基因变异的基因谱中表现正常。

接下来是砷,马丁利在她附近建筑的湿实验室中研究砷,测试其对斑马鱼的影响。数据库列出了1400多个受砷影响的基因,涉及包括人类在内的几种动物。当我进行砷检测时,我的水平是12ppb(十亿分之12),安全低于官方危险阈值23ppb。我体内相对较低的砷含量是个好消息;马丁利告诉我,在已显示与砷相互作用的1400个基因中,我有22个基因发生突变,包括ABCB1基因的一个变异,这可能抑制我将这种金属(以及其他毒素)从体内排出的能力。

她调出了她对多氯联苯的分析,这是我体内检测到的另一类化学物质。谢尔及其他人已经表明,多氯联苯、二恶英和其他有机污染物似乎会激活芳烃受体(AhR),而AhR除其他功能外,还会导致癌症。癌症的一个原因是健康细胞失控生长并失去其特性:它们忘记了它们被编程为肝细胞或心肌细胞,然后失控,不以通常的方式死亡,而是继续复制成更多的失控细胞。“在正常细胞中,AhR会使细胞在需要时生长,”谢尔说。“这是许多生物生命的基本组成部分。某些化学物质会使AhR认为它正在被激活。正确的PCB会激活AhR,它会成为一个持久的信号,可能导致细胞癌变。”谢尔说,某些基因变异可能在一些人体内发挥作用,使他们对环境化学物质引起的AhR激活风险更高。“如果能更多地了解这些基因以及谁处于危险之中,将会有巨大的帮助,”他说。马丁利检查了DDT,考虑到我堪萨斯童年时期的高读数,这一点很重要。她在CTD中找到了近300篇参考文献,其中一些是关于人类的。2004年法国的一项研究调查了不同剂量的DDT和同一化学家族的其他三种农药对与细胞色素P450一类蛋白质相关的两个基因的影响;这些基因产生代谢多种药物和化学物质的酶。这项研究和其他研究表明,DDT和其他农药可能不仅改变特定基因,还会改变集体控制免疫系统或其他可被化学物质改变的基因通路。

化学物质在我们的身体内像有毒汤一样相互作用,并可能影响数千个基因。

我不太喜欢我听到的,我带着紧张的笑声告诉马丁利,但她重申,关于人类毒性以及污染物对基因影响的数据仍然不确定。与其他将疾病与DNA标记联系起来的基因研究一样,她的研究倾向于将具有一种基因标记变异的人群与具有不同变异的人群进行比较——这种比较对个体应用有限。大多数基因联系需要在临床环境中与多名患者进行测试和确认;科学家还需要更好地了解给定的基因标记如何导致对化学物质的敏感性。无论是化学物质还是基因,在我们体内都不是孤立起作用的。化学物质在我们的身体中像有毒汤一样相互作用,并可能影响数百甚至数千个基因。“我们还没有任何方法来测试所有这些相互作用,”马丁利说。“数据并不充分;多重暴露中存在太多变量。我们只能观察足迹。有一些数据表明一组基因如何受一种化学物质影响,而其他基因又受不同化学物质影响。我们才刚刚开始研究这个问题。”

当屋外下着雪,我开始对她告诉我的事情感到不安时,马丁利继续描述其他基因与化学物质的相互作用。但我将在这里停下来,因为剩下的内容同样令人不安且同样初步。然而,马丁利和其他人坚称,这种分析有望在未来两三年内对一些更了解的化学物质(如汞和砷)变得更有意义,甚至对个人有用。

美国国立卫生研究院化学基因组学中心主任克里斯托弗·奥斯汀表示,如果没有额外的资金和关注,这些不确定性可能会持续存在。他正在与环境保护局及其他组织合作,测试污染物对人类和啮齿动物细胞的影响。需要付出更大的努力——或许是一个“人类环境基因组学项目”?——才能真正理解毒素的含义及其对基因的作用。奥斯汀及其他人认为,创建有意义的环境基因组学数据的唯一方法是通过一项大型前瞻性队列研究,收集50万至100万参与者的DNA样本和各种环境因素的暴露信息,并对他们进行多年随访。根据卫生与公众服务部遗传学、健康与社会部长咨询委员会2007年发布的一份报告,这项研究将需要巨大的时间和精力投入,耗资可能高达30亿美元(接近人类基因组项目的成本)。

“这样一项全面研究可能会告诉我们一切都好,”谢尔说,“尽管我怀疑它会告诉我们,有些化学物质即使含量微乎其微也不安全。”

我们的有毒世界

一天晚上,我坐在旧金山的屋顶上沉思着这一切,在这里我可以欣赏到海湾和下面这座城市非凡的人类活动蜂巢的美景,其中大部分都依赖于在我体内发现的化学物质。280号州际公路和海湾大桥上汽车潮起潮落;一座部分关闭的发电厂从高高的烟囱中排放出稳定的白色废水。远在北方,一座巨大的炼油厂和储存库蔓延在山坡上。船只在海湾上下穿梭,喷气式飞机轰鸣而过。更北边是博利纳斯和“鱼鹰号”,尽管我从这里看不到那么远。

作为一名现代都市人,我发现这幅景象令人惊叹和安心。我没有感到恐惧或焦虑,但我确实感到一丝不安,主要是因为我缺乏信息来了解所有这些人类活动对我以及我周围所有人的影响(如果有什么影响的话)。然而,内心深处,我怀疑我们壮丽的文明付出了我们才刚刚开始理解的代价,即使我们的技术正在开始提供线索。

阅读作者在约翰威利父子出版社出版的《实验人》中的更多发现。