John Leavell 弯下腰,用一个 T 形钩子抓住重达 50 磅的铸铁井盖,然后将其滑开。然后,他将一根细软管的一端连接到电池供电的泵上,另一端则伸入下方的黑暗中。“昨天我们没能取到任何样本,”Current Water 非营利组织的承包商 Leavell 说。“一切都冻住了。真不好受。”

这个位于芝加哥 Baton Show Lounge 外面的井盖是他当天的第二站。一旦他和他的团队在这里抽取、标记并双层包装了两个 50 毫升的原始污水瓶,他们就会前往城另一边去采样另一个井盖——然后将他们的“战利品”送到微生物生态实验室。每周四天,如此循环往复。

这是一种正在全国范围内发生的仪式。2020 年 9 月,美国疾病控制与预防中心 (CDC) 启动了其国家废水监测系统,利用美国人丢弃的线索监测 COVID-19 的激增。这是自 20 世纪中叶用于追踪脊髓灰质炎以来,首次广泛应用基于废水的流行病学技术,并且已经填补了临床检测中的关键空白。

阅读更多:科学家为何不希望我们的粪便被浪费

“我们知道感染 SARS-CoV-2 的人会在粪便中脱落病毒碎片,无论他们是否有症状,”CDC 项目负责人、微生物学家 Amy Kirby 说。因此,废水监测可以检测到整个人群的感染情况,包括那些从未进行检测的人,或者那些进行居家检测但不向卫生部门报告结果的人。而且由于病毒可以在感染初期就在粪便中被检测到,可能在出现明显症状前的几天,废水甚至可以预测未来的病例趋势。

从下水道到实验室

伊利诺伊大学芝加哥分校生物科学副教授 Rachel Poretsky 站在她实验室里堆积如山的纸板箱旁。每个箱子都装着来自伊利诺伊州南部地区的污水样本,周围是冰袋,并由 120 Water 公司通过 QR 码进行标记。该公司在疫情期间迅速从为芝加哥公立学校运送水样进行铅检测,转为运送废水。此外,还有来自污水处理厂的样本,以及 Current Water 和工程公司 CDM Smith 从城市井盖收集的样本。

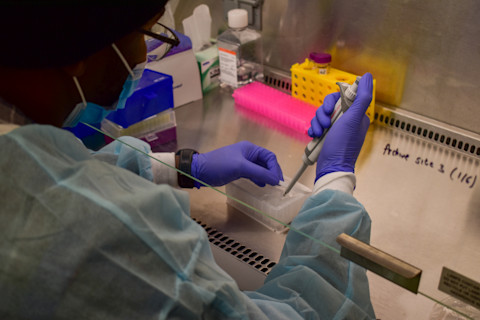

微生物生态学家 Rachel Poretsky 站在新一批废水样本旁。(来源:Christian Elliott)

Christian Elliott

Poretsky 说,过去两年是忙碌的两年——实验室需要扩大规模,以便在不到一天的时间内接收、整理、处理和记录数百份样本,这项工作非常繁重。她领导的发现者研究所的废水流行病学项目,确实是以前所未有的速度进行的科学研究。“通常,当你开始一个新项目时,你会花时间完善你的方法,进行各种实验,然后确定下来,”Poretsky 说——有时需要几十年。在这种情况下,“大家都在用‘在飞行中造飞机’的比喻。”

她和她的同事将样本放入一种仪器中,该仪器利用微量水中的磁珠浓缩病毒碎片,然后提取病毒 RNA。但美国各地的实验室使用各种方法来尝试扩大处理规模,包括离心机,甚至脱脂奶来使病毒凝结在一起。临床检测会跳过这些步骤,因为鼻拭子中的病毒浓度足够高,可以直接检测;相比之下,废水是“复杂的基质”,其中包含各种微生物、有机物和 SARS-CoV-2 碎片,并以不同量的水稀释。

接下来是关键步骤:逆转录聚合酶链式反应 (RT-PCR),它能够指数级地复制目标 RNA 序列至可检测水平。Poretsky 实验室最新添置的是一台数字 PCR 机,它将一个样本分成 26,000 个分区,每个分区含有一段 RNA,装在一个像大型打印机墨盒一样的托盘里。与标准的 PCR 机只能吐出“是”或“否”来表示病毒是否存在不同,这台机器可以告诉科学家起始样本中有多少 RNA 拷贝——换句话说,废水中含有多少病毒。

Poretsky 实验室的数字 PCR 机。(来源:Christian Elliott)

Christian Elliott

然后,Poretsky 将分析过的样本发送到芝加哥郊区的阿贡国家实验室进行测序。遗传学家 Sarah Owens 负责查找任何突变,例如与 Omicron 变异株相关的约 40 个常见突变。“这是一个非常复杂的问题,要从这些非常相似的病毒基因组中分离出来,以确定令人担忧的变异株,”她说。

与从单个人的鼻拭子中测序病毒相比,从污水样本中含有数百万贡献者的病毒进行测序更加困难。首先,RNA 在污水中可能降解。对于 Owens 来说,测序病毒是一个新的挑战,她之前专注于城市水体样本中的 DNA 基础细菌病原体。尽管如此,她最近成功地辨别了样本中的变异株,并计算了每种变异株的相对丰度。她说,等到下一个令人担忧的 COVID-19 变异株出现时,她应该就能追踪它在全州废水中的传播情况了。

Poretsky 的实验室将所有样本保存在零下 112 华氏度(零下 80 摄氏度)的低温下。这样,当新的变异株不可避免地抵达美国时,她和 Owens 可以返回这些样本和测序数据,确切了解它何时开始出现在该市。“我想很多人希望在这一切刚开始时就有这种能力,”Poretsky 说。“我们可以回去说,‘嘿,2020 年 4 月它就在这里吗?’”

Poretsky 实验室的样本在零下 80 摄氏度下冷冻。(来源:Christian Elliott)

Christian Elliott

从实验室到公共卫生行动

最后的挑战是弄清楚数据的意义以及如何让它们“可操作”,这是公共卫生领域的用语。西北大学土木与环境工程学教授 Aaron Packman 负责这项工作。利用下水道地图,他的团队可以从任何井盖处追溯疫情。“如果你看到 SARS-CoV-2 RNA 的峰值,就有可能向上游追溯并定位源头,”Packman 说。“这是你无法通过污水处理厂做到的,但一旦你在污水网络中工作就可以做到。”

仍然存在一些挑战。例如,下雨时,废水有时会倒灌进建筑物或溢入附近的河流和湖泊。在暴雨期间(由于气候变化而变得更频繁),废水会被排入地下 300 英尺的地方,并从城市排入一个 65 亿加仑的蓄水池。所有这些都意味着科学家必须调整水量,以避免稀释的样本歪曲数据。

“很难直接将废水测量值与实际病例数联系起来,”Packman 说。“但我们现在已经积累了大量数据,并且我们可以使用废水数据加上临床数据来更好地估算病人的总数,而不是仅凭临床数据。”

Modou Lamin Jarju,Poretsky 实验室的实验室技术员,正在移取样本。(来源:Christian Elliott)

Christian Elliott

伊利诺伊州公共卫生部和芝加哥公共卫生部每两周与研究团队会面一次,讨论废水数据趋势,并根据这些数据规划在哪里部署更多检测、疫苗接种点和额外医院人员。“COVID 的一切都是新的,包括废水监测,”CDPH 的医疗主任 Isaac Ghinai 说。“因此,在数据可以像有更长记录的病例监测一样使用之前,还有很多需要了解的地方。”

随着监测系统最终规模化以及数据源源不断涌入,废水已成为主流。即使 COVID-19 最终消失,一些公共卫生部门也希望利用污水来监测未来的未知病原体,监测长期护理机构中的耐药菌,按季节追踪流感,甚至找到阿片类药物使用的热点地区。

“这个国家的传染病追踪系统是 50 年前建立的,”Packman 说。“它基本上依赖于人们去医院。但现在绝对清楚的是,如果我们结合临床和环境监测信息,我们就能更好地识别公共卫生问题并做出应对。这是新的前沿。”