在一个最近的案例中,佛罗里达州一对夫妇起诉当地一家医院,要求将他们注定死亡的新生儿宣布为死亡。他们的女儿 Theresa 是一名无脑畸形婴儿,仅出生时带有脑干,脑部只有微小残余。由于她几乎所有的大脑都缺失,她将永远无法意识到自己的存在。此外,她虚弱的心脏和肺将在几天内衰竭。如果她被宣布死亡,她的父母至少能够捐献她的器官,以帮助其他患病婴儿生存。

这是善良的父母提出的合理要求。但佛罗里达州的一家巡回法院以婴儿仍有脑干为由驳回了该请求。根据州法律,因此她仍然活着。十天后,在医生、伦理学家和律师之间展开激烈辩论的同时,婴儿的呼吸停止了,她的器官因缺氧而衰竭,无法用于移植。

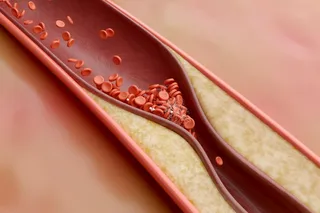

正如 Theresa 女婴的悲惨案例所表明的,生命与死亡的界限如今常常变得模糊不清。曾经很简单。如果一个人的心能够跳动,肺能够呼吸,那么他就活着,反之则为死亡。这是一个直观且令人满意的定义。我们中有谁不接受心脏的“咚咚”声和胸部的起伏作为生命的可喜迹象呢?但现在机器可以代替心脏或肺的工作,这些生命体征已不足以定义一个活着的人类。现代医学使得心肺死亡的概念越来越 inadequacy,而我们医生现在必须依赖于更为抽象的脑死亡概念。

这个想法并非立即受欢迎。在最初的几个州于 20 世纪 70 年代初采纳它之后,其他州仍然坚持传统的“心肺死亡”观念,结果荒谬。十年前,一名从波士顿一家医院转往华盛顿一家医院的重症监护病人,在马萨诸塞州可能活着,在康涅狄格州可能死亡,在纽约和新泽西州可能活着,在华盛顿特区又可能死亡。如今,至少有了更大的_一致性_。大多数州,包括佛罗里达州,都采用“全脑死亡”概念:也就是说,如果整个大脑,包括脑干,已经停止功能,则该人死亡。

正如 Theresa 女婴的案例一样,这有助于解决何时宣告病人死亡的法律困境,但它显然未能以令人满意的方式解决生命何时终结的问题。全脑死亡是通过一套复杂的神经学测试来诊断的,而不是通过直觉来判断“活着”的意义。甚至在重症监护室这个“暮光之境”工作的医生和护士也可能发现,法律上已死亡的病人从外部看起来与法律上活着的病人一模一样,这让他们深感不安。

1989 年对克利夫兰医生和护士的一项调查鲜明地证明了这一点。大多数人都能将死亡定义为全脑死亡。但在一项笔试中,许多人未能正确识别描述中的病人是死是活。该群体中四分之一的人将一个大脑已停止功能但心脏仍在生命支持系统下搏动的病人(法律上已死亡)识别为活着!大约同等比例的人将一个不可逆转地昏迷但脑干仍能协调基本功能(如呼吸)的病人(法律上活着)宣布为死亡。那些经常目睹死亡的人在将脑死亡定义应用于病人时遇到困难,这表明该定义与我们的直觉和信念多么不符。

事实上,在纽约和新泽西州,立法者在宗教团体的压力下,不得不对其法案进行豁免。脑死亡的虔诚天主教徒或东正教犹太教徒可以被视为活着,因为他们的宗教教义认为跳动的心脏是生命的标志。

我认为,这种对脑死亡的潜意识抵抗的根源是显而易见的。从情感上讲,这违背了常规。从科学角度来看,当没有明确的最低标准来界定人类生命的成员资格时,很难定义死亡。是拥有 23 对染色体?是心跳?是感受或思考的能力?就像参与堕胎辩论的人们在决定生命何时开始时挣扎一样,医生、伦理学家和立法者也在挣扎着决定生命何时结束。正如在堕胎辩论中一样,他们划定的界限往往受到情感、宗教和道德信仰以及政治的影响。

二十五年前,根本没有这样的困境。心肺停止的病人会迅速变紫、失去脉搏并被宣布死亡。如果他们的大脑因严重头部受伤、出血或中风而受损,心肺也会随之衰竭,因为大脑的下部有助于协调它们的功能。然后出现了重症监护室、心肺复苏、呼吸机和体外循环泵。我记得一位 60 岁的患有肺气肿和严重心律失常的病人;她需要呼吸机来呼吸,并植入了电击设备来重置心脏在停止跳动时的节律。尽管她的肺部已经枯萎,心脏也停止跳动了很多次,但她仍然在病房里读书、织毛衣、招待客人。显然是活着的。

有了呼吸和泵血的机器,会跳动的心脏和会呼吸的胸膛不再是生命的标志。于是,医生转向以大脑为导向的死亡定义。器官移植的出现也产生了强大的影响,因为用于移植的心脏、肝脏和肺必须从血液和氧气仍然在血管中流动的身体中取出。然而,脑死亡的定义仍然引起争议。

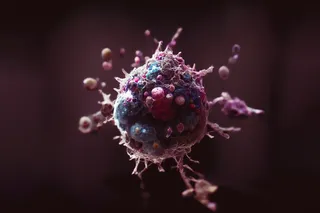

科学保守派认为,必须整个大脑死亡,一个人才能被定义为死亡,而这个全脑概念已被载入法律。但这个定义允许像 Theresa 女婴这样的婴儿以及只有一小部分脑功能、处于深度不可逆昏迷的病人被算作活着。对一些人来说,这毫无意义。无脑畸形儿和处于持续植物状态的病人只有脑干,这是一个允许其身体执行基本反射功能(如呼吸)的脑部结构。但他们永远不会有意识,永远无法以最基本的方式感知、感受或思考。这些功能由大脑皮层(大脑外层沟壑状的区域)控制。因此,一些医生认为,皮层死亡将一个生命降格到“非人”状态——一种死亡状态。因此,持续植物状态的病人和无脑畸形婴儿应该被算作死亡,并且释放其器官用于捐赠。

全脑死亡的另一个问题是,它很难确定。通常需要神经科医生的专业知识才能区分处于不可逆昏迷状态的活病人与处于不可逆昏迷状态的已死亡病人——关键区别在于脑干的功能。

脑干的许多职责涉及极其原始的反射:确保我们呼吸,眼球协调运动,当有东西碰到眼睛时眨眼。在重症监护室里,测试这些简单的动作需要极大的技巧。昏迷且因此无法看见的病人不会环顾四周来展示眼球协调。而且,在一个所有人都连接着呼吸机的环境中,你怎么知道病人的胸腔是否在吸入空气?

为了测试眼球运动,神经科医生会采取一些奇怪的策略。例如,即使在深度昏迷的人身上,向耳朵里喷射大量冷水也会导致眼球不受控制地朝向受刺激的耳朵抽搐。这是一个极其不适的刺激(清醒的病人会感到天旋地转并呕吐),但它是检查脑干是否正常工作的可靠方法。

为了测试呼吸能力,医生们设计了一个同样狡猾的挑战,称为呼吸停止试验。将处于深度昏迷并在呼吸机上的病人关掉机器,几乎不可能判断他是否能够呼吸。脑干中指挥肺部呼吸的中心感知的是体内代谢产生的废物——二氧化碳水平升高,而不是我们所有人必需的必需气体——氧气水平降低。

当昏迷病人的呼吸机被关闭时,氧气水平开始下降,二氧化碳水平升高。由于二氧化碳对器官的毒性不是很大,大脑会编程允许二氧化碳水平升高到一定程度,然后才会恐慌并指挥身体呼吸。不幸的是,在二氧化碳升高到足以发出脑干警报之前,血液中的氧气含量常常会降到致命水平。所以——一个两难的境地——如果医生试图通过关闭呼吸机来诊断死亡,他的搜索就会变成一种自我实现的预言。

为了避免在试图确定病人是否死亡的过程中杀死病人,医生会给昏迷病人通过呼吸机吸入 100% 的氧气 10 到 20 分钟,然后用一根吹有恒定气流的管子将氧气吹入通往肺部的气道。他们使病人充满氧气,这样即使在呼吸机关闭后身体不主动呼吸,重要器官也能存活。在这种情况下,身体有 10 分钟的时间对二氧化碳升高做出反应并尝试呼吸。如果它做到了,病人就活着;如果没做到,就死了。这是一个相当复杂的计策,用于弄清楚本应显而易见的事情。

在我培训期间,一位因脑动脉瘤破裂而陷入持续植物状态的 50 岁女性患者让我体会到了这一点。她在呼吸机上时出现了肺部问题,脱离呼吸机后,她容易患肺炎。每次新的感染危及流向她大脑的氧气时,她都会被送回重症监护室重新接入呼吸机。每次我们都会请神经科医生来判断缺氧是否已经杀死脑干,从而使她死亡。尽管我的病人看起来完全一样,但前三次的答案是否定的,而第四次却是肯定的。

除了这些情况的荒谬性之外,坚持认为必须每一个大脑细胞都死亡后才能宣布病人死亡,这也限制了捐赠器官的供应。脑干的一小部分碎片可以让病人进行一些呼吸,但(就像 Theresa 女婴一样)呼吸常常不足以维持重要器官。

这是另一部分医生提出一个响亮声音的少数派的原因,他们认为病人需要比原始脑干更高的大脑功能才能被视为活人——任何低于此的都应被视为死亡。逻辑告诉我他们是对的:如果跳动的心脏不足以让我们成为人类,那么除了意识之外,还有什么能将我们所有人联系在一起呢?

伦理学家当然担心这样一个世界,即社会选择哪些大脑部分对于一个人 qualifies 为人类是必要的。如果今天我们决定,持续植物状态的人显然不是我们中的一员,那么明天为什么不是智力低下严重的女性,或者因中风而瘫痪、无法说话的男性呢?在治疗过这三种状态的病人之后,在我看来,存在明显的区别。即使是智力低下严重的或瘫痪的人也可以体验到一些东西——可以感受到触摸,可以品尝食物,可以感到快乐。但在无脑畸形或持续植物状态的无尽昏迷中,却什么都没有。

所以,如果我陷入持续植物状态,或者我的孩子出生时没有高级大脑,我将极度希望我的器官能被用于捐赠,以期能帮助他人活下去。但是,说了这些之后,我是否希望社会允许我,作为一名执业医生,通过宣布所有这些情况的病人为死亡来遵循这些本能呢?现在我犹豫了。

尽管科学和逻辑说这些病人是死的,但情感却在呐喊:不,他们是活着的!当我触摸他们时,他们是温暖的。当我将听诊器放在他们起伏的胸膛上时,我听到空气在流动,以及他们心脏的有力跳动。乔治·安纳斯(George Annas),波士顿大学公共卫生学院的一位律师,提倡一个常识性的解决方案。他说,死了就是你将埋葬一个人。对我来说,解决这个问题的办法是决定你是否会埋葬一个心跳仍然存在的人。答案是:不会。在我们社会中,活埋是终极恐惧。

我不得不同意。我只是无法想象把一个心脏还在跳动、肺还在呼吸的人埋在六英尺深的地下——无论他们多么无可救药地昏迷。而只有脑干,这些功能仍然可以在某种程度上完成。

因此,我勉强得出结论,Theresa 女婴是活着的,并且必须允许她死去。真可惜我们失去了她的器官。